文章は書き方一つで読者に正しく意図が伝わることもあれば、誤解を与えることもあります。

では、どうすれば読者に意図が伝わる文章が書けるのでしょうか。

細かな話をすると、ライティングのテクニックはいろいろとあるのですが、いきなりすべてを実践するのは難しいでしょう。

そこでこの記事では、構成段階・執筆段階・校正段階の3つに分けて、基本的なライティングのコツを解説します。

最後にはおすすめの校正ツールもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

ライティングのコツ:構成段階

まずは、構成段階で知っておきたいライティングのコツを解説しましょう。

構成は、文章の骨格をつくる大切な段階です。

文章のテーマや目的を明確にして、どのような内容を盛り込むのかをしっかりと考えることで、次の執筆段階でスムーズなライティングができます。

テーマを明確にする

文章を書く前には「何を伝えたいのか」というテーマを明確にしましょう。

テーマが明確になるからこそ必要な情報を集められ、具体的な構成を組み立てられます。

テーマが不明瞭なまま構成を考えても内容の軸がぶれたものになり、読者に伝わりにくい文章ができてしまうのです。

読者層を意識する

テーマが決まったのなら、「誰に伝えたいのか」という読者層も明確にします。

読者層の知識レベルに合わせた表現や文体を使うからこそ、読者に意図が正しく伝わります。

読者が小学生だとして、大学生レベルの難しい表現や文体では伝わらないわけです。

念入りに情報収集する

テーマと読者が定まったのなら、文章を書くために必要な情報を収集します。

書くものが小説であれ、論文であれ、Webの記事であれ、情報の正確さは文章の質に直結します。

読者に誤った情報を与えることがないよう、まずは筆者自身がテーマに関して深い知識を身につけることが大切です。

アウトラインを作り込む

十分に情報収集できたのなら、いよいよアウトラインを作成します。

アウトラインとは、文章の導入からまとめまでの具体的な道のりをまとめた地図のようなものです。

アウトラインがしっかりとできているほど次の執筆段階がラクになるので、一番時間をかけてでも作り込みましょう。

ライティングのコツ:執筆段階

次は、執筆段階で気をつけたいライティングのコツを解説します。

実際に文章をライティングしていく段階です。

基本的には構成段階で決めたプランをもとにライティングすればいいのですが、細かなコツを知っておくことでより読者に伝わる文章が書けます。

表現は具体的にする

文章はできるだけ具体的に書くようにしましょう。

抽象的な表現では何を伝えたいのか読者に正しく伝わらないばかりか、誤解をさせる恐れがあります。

たとえば、好きな食べ物を紹介するとして「ピザが好き」だけでは好きな理由が伝わりません。

「小学生の時に食べた〇〇店のマルゲリータのとろりとしたチーズと、フレッシュなトマトが美味しくてピザが好きになりました」と具体的に書けば、読者も鮮明にイメージできます。

一文は短くする

文章のライティングでは長文を避けるのも大切なコツです。

文章が長いと読者が途中で読み疲れてしまい、最後まで読んでもらえません。

一文の目安は30~80文字程度です。

短い文章で構成することで、文章全体のリズムもよくなり読みやすい文章ができます。

不要な修飾語は削る

前述のように文章を短くしてテンポをよくしたいのなら、不要な修飾語は削ってみましょう。

修飾語とは、「一般的に」「基本的に」「~のような」「~という」など主語や述語、目的語以外の部分です。

修飾語は表現の幅を広げる便利なものではありますが、無くても意味は通じます。

指示語はできるだけ使わない

修飾語のほかに、指示語も削れるのならできるだけ使わない方が読みやすい文章ができます。

指示語とは、「あれ」「これ」「それ」「ここ」「あそこ」など何かを指し示すための語で、具体的に何を意味するかは前後の文脈に依存します。

指示語が多いと読者の読む負担が大きくなり、途中で読むのを離脱されやすいのです。

接続詞も使いすぎない

接続詞も不要なものは削ることで、文章をより読みやすくできます。

接続詞とは、「だから」「それで」「そこで」「など」など文と文を接続する語です。

あまり頻繁に接続詞を使うと一文が長くなり、内容が複雑になってしまいます。

ただし、「しかし」や「だが」のような逆説の意味をもつ接続詞は、削るとかえって文章の意味が伝わりづらくなることもあるので、注意が必要です。

同じ文末の連続は2回まで

同じ文末の連続は2回までをおすすめします。

「今日は休日のため道路が混雑しそうです。公共交通機関を使うのがよさそうです。事前に時刻表を確認しておくと乗り遅れなくて済みそうです。」

このように同じ文末表現が3回も4回もつづくと、文章が稚拙になってしまいます。

「です」「ます」「でしょう」「でした」など文末のバリエーションを増やすといいでしょう。

重複表現は別の表現にする

前述の文末表現のほかにも、重複表現は避けるようにしましょう。

「私は」「しかし」などの文頭の重複、「~なので」「~があり」など文節の重複なども、何度もつづくと文章のリズムが悪くなり、読者に稚拙な印象を与えてしまいます。

ライティングのコツ:校正段階

最後に、校正段階で実践してほしいライティングのコツを解説します。

校正とは文章の誤りや不足を正していく段階です。

文章は書いて終わりではなく、そこから文法や表現を何度もチェックして、修正を重ねることでようやく読者に伝わる内容に仕上がります。

校正までに時間を空ける

書いた後すぐに校正するのではなく、しばらく時間を空けましょう。

書いた直後は脳が「この文章は正しい」と思い込みしやすく、文章の誤りや不足を見逃しがちです。

できれば書いてから1日、少なくとも1時間以上は空けてから校正をおすすめします。

別の媒体で出力する

校正の精度を上げる方法として、別の媒体に出力するのもコツです。

前述の校正までに時間を空けるのと同じ理由で、同じ媒体でチェックすると脳の思い込みで文章の誤りを見逃しやすいのです。

たとえば、PCでライティングしたのなら、紙に出力して校正するといいでしょう。

プリンターがない場合には、スマホやタブレットで見るのも一つの手です。

第三者にもチェックしてもらう

文章を校正するときは、自分だけでなく第三者にもチェックしてもらいましょう。

どれほど注意していても、文章を書いた本人ではどうしても思い込みをゼロにはできません。

第三者のまっさらな目でチェックしてもらうと、自分だけでは気づけなかった文章の誤りや不足を見つけられることがあります。

校正ツールを活用する

自分、そして第三者の後は、さらに校正ツールでもチェックします。

校正ツールとは、文章の誤字脱字や表記のゆれなどをチェックするツールです。

校正ツールはプログラムに従い動作するためチェックの精度が高いですし、繊細な作業を長時間しても人のように疲れて精度が落ちることがありません。

ただし、校正の範囲や精度はツールによって異なるので、ツール選びには注意が必要です。

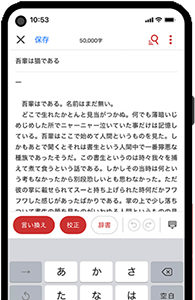

校正ツールなら「idraft(アイドラフト)」

先ほど、文章の質を高めるためのライティングのコツとして校正ツールを取り上げましたので、おすすめの校正ツールを一つご紹介します。

それが、goo辞書が提供する校正ツール「idraft」です。

「idraft」は無料から使えるツールでありながら、誤りやすい日本語、ら抜き言葉、重複表現などの誤字脱字、類語や表記のゆれなど幅広い範囲を高い精度でチェックできます。

また、提案された言葉をタップするだけで文章の変更、修正が簡単にできるのもポイントです。

ほかにも、下記のように執筆がはかどる機能が多数搭載されています。

- 下書きとなる文章の作成

- goo辞書での検索

- 書式チェッカー(文や記号を規定のルールに則って文章作法をチェック)

- クイックキーボード(記号や括弧を素早く入力)

- 言い換え、校正、検索の範囲指定機能

- フォルダ作成機能

- 下書き、フォルダのクラウド保存機能

- 下書きの文字数カウント

- 文字サイズ変更機能

- フォント変更機能(ゴシック、明朝)

- Undo、Redo 機能

- 下書き内の文字の検索

- オフラインでの文章作成、編集

- 横画面対応

- ダークモード対応(主要画面、iOS 13以降)

- SNS共有(Twitter、Facebook、Evernoteなど)

ライティングから校正作業まで、「idraft」なら質の高い文章をワンストップで書けるのでぜひ、試してみてください。

App store:https://idraft.onelink.me/rbat/hduopvl1

Google play :https://idraft.onelink.me/rbat/j1wp7ak3

まとめ

この記事では、読者に意図が正しく伝わる文章のライティングのコツをまとめました。

今回登場したコツはどれも基本的なものですが、すべて一度に実践する必要はありません。

できることから一つずつ試して、少しずつライティングのコツを身につけてみてください。

執筆ライター:堀本一徳