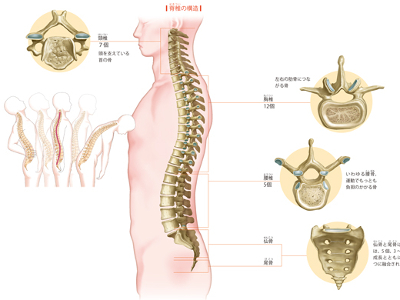

背骨のメカニズム

背骨は、首からお尻にかけて5種類26個の椎骨が縦に並び、これらを軟骨がつなぐ構造になっています。 まず、頸椎は7個の首の骨で、頭を支えています。その下にある胸椎は12個で、左右に12対ある肋骨につながっています。 胸椎の下にある腰椎5個は、上半身を曲げる動作をする際に、もっとも負担がかかる部位です。 その下に続く仙骨、尾骨は、生まれたときにはそれぞれ5個、3~5個の椎骨で形成されていますが、成長とともに骨が融合して、成人ではそれぞれ1個になっています。尾骨は人間の進化により、失われた尻尾の名残ともいわれています。 背骨を横から見ると直線ではなく、アルファベットのS字形にゆるやかなカーブを描いています。 これは、脊椎の"生理的弯曲"といい、基本的に直立生活をする人間が重たい頭を支え、運動などによる外部からの衝撃を和らげるための形状です。カーブを利用して重力を分散させ、筋肉の負担を減らしているのです。 このカーブが崩れたり、側方に弯曲したりしてしまうと、重力の分散がうまくいかず、一部に大きな負荷がかかります。結果、肩こり、腰痛などを引き起こし、全身のバランスが狂い、猫背やお腹が前に出るなど、姿勢も崩れます

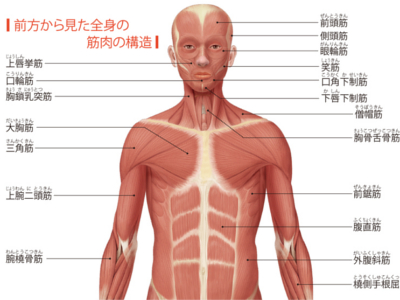

全身の筋肉のしくみ

筋肉は、からだや臓器を動かす原動力となる運動器官です。 筋細胞(筋線維)という収縮性のある細胞の集合体である筋肉は、骨格に付着してからだを動かす骨格筋、血管や内臓の器官を動かす平滑筋、心臓を動かす心筋と大きく3種類に分けられます。 また、骨格筋だけでも600種以上あり、それぞれに名前がつけられています。付着する骨の部位によって大きさや形もさまざまです。

全身の「骨格」のしくみ

骨格は、各臓器を外部の衝撃から守る役割があり、保護する臓器によって骨の大きさや形、しくみも異なります。 からだの司令塔である脳を守る頭蓋骨は、"縫合"と呼ばれる複雑なつながり方で固く連結されています。 一方、心臓と肺を保護しているのは胸郭です。胸郭は胸椎(背骨の一部)、胸骨と12対の肋骨によってカゴ状に形成されており、各々の骨は関節や軟骨でつながっています。 また、からだの支柱である脊柱(背骨)は、リング状の椎骨が軟骨や靱帯でつながり、脊髄を囲み保護するとともに姿勢を保ちます。 生殖器や消化器、泌尿器を保護する骨盤は、腸骨、恥骨、坐骨からなる寛骨を中心に、腹部全体を下方から支え、体重を下肢へ伝えます。 付着する筋肉のはたらきにより、運動の支点となることも、骨格の重要な働きのひとつです。 新生児では約350個ある骨は、からだの成長とともに融合しながら、より太く強い骨へと変化していきます。そのため、成人では、約200~208個で基本的には206個の骨が骨格を形成します。 成人に比べ、乳幼児のからだが柔軟なのは、すべての骨が融合する前の、発育途中にあるためです。

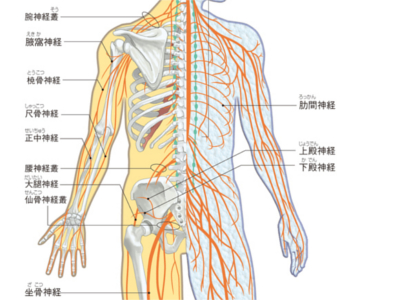

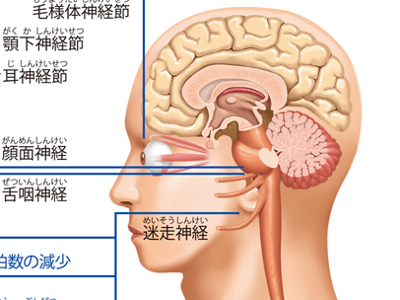

全身の神経網

判断や思考などの知的な活動や、呼吸など体内で営まれる生命活動、あるいは歩く、走るといった運動は、人体の情報処理システム「神経系」によってコントロールされています。 この情報処理システムは、脳・脊髄からなる中枢神経と、中枢神経とからだの各部を結ぶ情報連絡路である末梢神経によって支えられています。 末梢神経が集めた情報は、すべて電気信号化されて神経細胞間で伝達されます。そして、最終的に中枢神経に届けられると、その信号を中枢神経が処理し、脳からの伝達信号にして末梢神経に送るシステムになっています。 末梢神経には、脳からでている脳神経、脊髄からでている脊髄神経があります。また、伝達する情報の種類により、体性神経と自律神経の2種類に分類されます。 体性神経には、感覚神経、運動神経の2種類があります。感覚神経は、視覚、聴覚、触覚、味覚などの情報を信号にして中枢神経(脳)に伝達し、運動神経は、脳から出る指令(運動命令)を、運動をする部位の筋に伝達します。 自律神経には、交感神経、副交感神経の2種類の神経があります。からだや環境の状況に応じて、脳からの調整を受けながら呼吸、心拍、体温、血圧、発汗、消化吸収、尿の生成など生命を維持するための機能をコントロールしています。

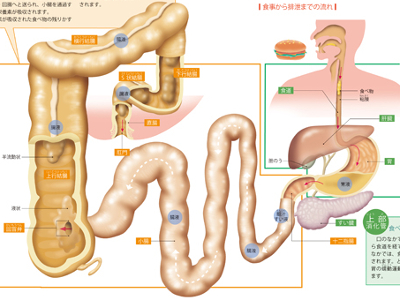

全長10m―消化と吸収のシステム

口から食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門まで、全長およそ10mの1本の管が、食べ物の道筋となる消化管です。 食道から胃までを上部消化管といい、小腸から下の部分を下部消化管といいます。 口から入った食べ物は、上部消化管の食道から胃に運ばれて、胃液で1~3時間ほどかけて消化されます。 さらに、胃から十二指腸(小腸)に送られてきた食べ物は、下部消化管で必要な栄養素が吸収され、最後には直腸・肛門から排泄されます。

臓器や器官のはたらきを調整する「自律神経」

交感神経は、"昼の神経"とも呼ばれ、身体の活動時に優位になる神経です。 交感神経が働くと、瞳孔が拡大し、心拍は速くなり、血管は収縮して血圧を高め、体温が上昇する-など、からだが活性化し、活動しやすい状態になります。また、感情の起伏も激しくなります。 副交感神経は、"夜の神経"とも呼ばれ、身体の安静時に活動する神経です。からだを緊張から解きほぐし、休息させるようにはたらきます。 副交感神経が交感神経よりも優位に動き出すと、瞳孔は収縮し、心拍はゆっくりになり、血圧は低くなります。消化吸収機能も高まりからだに栄養がとり込まれます。からだだけでなく、精神面でも激しい感情や不安、悩みなどが抑えられて穏やかになり、睡眠など休息にふさわしい状態に移行します。 いわば、車のアクセルのような役割を果たす「交感神経」と、ブレーキのような役割を果たす「副交感神経」-。両者の相反する作用がバランスよく働くことで、からだは健康な状態を保つことができるのです。

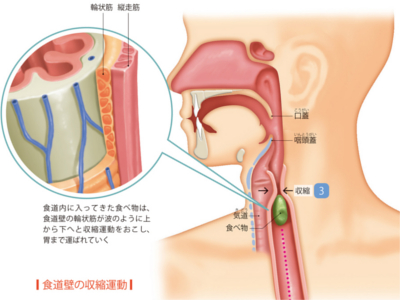

食べ物が胃へ運ばれるしかけ

食道の役割は、口のなかで噛み砕かれた食べ物や水分を、胃へ送り込むことです。 ただ、食べ物は、自然に胃へと流れ落ちるわけではありません。食道のうねうねとした運動-蠕動運動によって、強制的に胃へと運ばれるのです。そのため、横になっていても、たとえ逆立ちしていたとしても、重力に関係なく食べ物は胃へ運ばれます。 食道の蠕動運動を担っているのは、食道壁にある固有筋層です。輪状筋が上から順に次々と収縮運動をすることで、ゆっくりと食べ物を胃へと押し運んでいきます。食べ物が食道を通過する時間は水分で1~10秒、固形物で30~60秒。胃に届くまでは水分で1秒、固形物で5~6秒です。 一方で、食道には胃からの逆流を防ぐ"防御機能"も備わっています。食道と胃の接合部である「噴門」に、「下部食道括約筋」があり、胃への入り口の開閉を調節しているのです。 括約筋とは、収縮することで管状の器官を閉じる作用をもつ筋肉のことで、ふだんは下部食道括約筋が収縮して、噴門が閉じられています。 しかし、食べ物が噴門に到達すると、下部食道括約筋がゆるんで噴門が開き、食べ物を胃へと通します。そして、食べ物が通過すると、噴門は再び閉じます。これを「噴門反射」といいます。 「のどもと過ぎれば熱さ忘れる」という諺がありますが、食道の粘膜の感覚は、あまり敏感ではありません。しかし、食べ物や飲み物の刺激には鈍感でも、実際には熱いものや強いアルコール、たばこなどの影響によって、食道の粘膜は障害されます。 とくにアルコールやたばこによる過剰な刺激は、食道炎や食道がんの原因にもなります。食べ物を飲み込むときに痛みがある、しみたり、つかえる感じがあるなどの場合は要注意です。 食道の粘膜には、胃液に含まれる強力な酸や消化酵素を防御する機能はありません。そのため、胃液の逆流にさらされていると、容易に粘膜が傷害されてしまいます。 胃液が逆流する原因は、下部食道括約筋がうまく働かないことが考えられます。また、胃の上部が横隔膜の上に脱出した状態になる「食道裂孔ヘルニア」(235頁)も、胃液を逆流させる大きな原因となります。

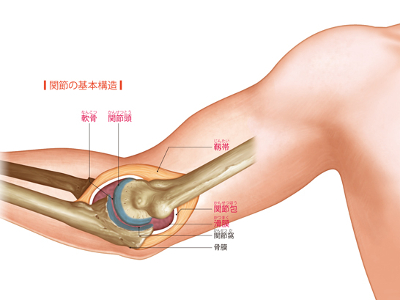

多様な動きを生む関節

骨と骨をつないでいる関節は、関節包という袋で包まれています。 関節包の内側にある滑膜では、関節の動きをスムーズにするための潤滑油となる滑液を分泌しています。 また、関節包の外側には、靱帯があります。靱帯には"腱"となった筋肉の一端がついていて、筋肉の動きを骨に伝達する役割を果たしています。 関節頭の先端および関節窩は関節軟骨で覆われています。関節軟骨はクッション性があり、外部からの衝撃や、運動による骨同士の摩擦を吸収して、関節の骨同士が傷つかないようにガードしています。 関節軟骨は、表面が滑らかな硝子様軟骨からできています。硝子様軟骨の構造は網目状になったコラーゲン線維でできた骨組みに、プロテオグリカンという物質が絡み付くようになっています。 プロテオグリカンは、水分と融合しやすいため、子どもでは軟骨に水分を多く含みそれだけクッション性も高いのですが、加齢などで水分量が減少すると衝撃を和らげる力も減少してしまいます。 そのため、関節を動かしただけで骨の摩擦をおこし、痛みを感じる関節痛を引き起こすようになります。

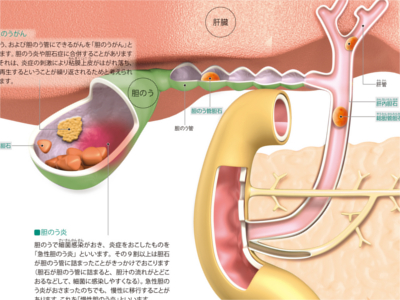

胆道・胆のうの病気の仕組み(胆石/胆のう炎/胆のうがん)

胆のうは肝臓でつくられた胆汁を濃縮して貯蔵します。胆汁は脂肪やビタミンなどを腸で吸収されやすいよう処理するなど、からだにとって役立つ仕事をしています。しかし、時に胆汁に含まれる成分が固まって石(胆石)をつくってしまうことがあります。これが「胆石症」です。胆石症は「胆のう炎」を合併することが少なくありません。また、胆石症や胆のう炎は、「胆のうがん」のリスク要因として知られています。 胆道のどこかで、胆汁の成分が固まって胆石ができる病気です。胆石は、その主成分によって"ビリルビン胆石"と"コレステロール胆石"に大別されます。胆石ができる部位は胆のうが多く、これを「胆のう胆石」といいます。このほか、肝内胆管や総胆管、胆のう管にも胆石ができることもあり、できた場所によって「肝内胆石」「総胆管胆石」「胆のう管胆石」に分類されます。 胆のう、および胆のう管にできるがんを「胆のうがん」といいます。胆のう炎や胆石症に合併することがありますが、それは、炎症の刺激により粘膜上皮がはがれ落ち、また再生するということが繰り返されるためと考えられています。 胆のうで細菌感染がおき、炎症をおこしたものを「急性胆のう炎」といいます。その9割以上は胆石が胆のう管に詰まったことがきっかけでおこります(胆石が胆のう管に詰まると、胆汁の流れがとどこおるなどして、細菌に感染しやすくなる)。急性胆のう炎がおさまったのちでも、慢性に移行することがあります。これを「慢性胆のう炎」といいます。

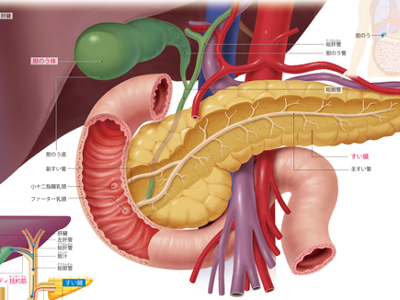

胆のう・胆道のはたらき

胆のうは、脂肪の消化・吸収を助ける胆汁を濃縮して、一時的に蓄えておくための器官です。 胆のうは、右上腹部のやや右寄り、肝臓の下側に位置する袋状の器官です。長さ7~10㎝、幅2.5~4㎝、容積は30~50mlほどで、洋なしのような形をしています。 胆のうの下には十二指腸とすい臓があり、これらは胆のう管、総胆管、主すい管を通してつながっています。 胆汁は肝臓の肝細胞でつくられています。肝臓内には胆汁が流れる管がいくつもあり、その管が合流して、総肝管と呼ばれる太い管になります。 総肝管を流れてきた胆汁は、胆のう管を通って胆のうへ運ばれ、一時的に貯蔵されます。そして、十二指腸に脂肪分の多い食物が入ってくると、胆汁は胆のうから排出され、胆のう管、総胆管を流れ、十二指腸乳頭部から放出されます。 総胆管と十二指腸がつながるところには、「オッディ括約筋」と呼ばれる筋肉があります。 オッディ括約筋は、必要に応じて閉じたり、開いたりするようになっています。胆のうが収縮して胆汁を絞り出すタイミングに合わせて、オッディ括約筋がゆるみ、胆汁が放出されるしくみになっています。 このように胆汁が流れる経路全体を胆道といいます。