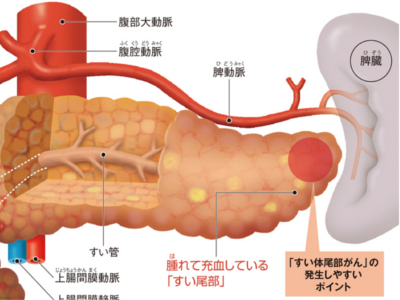

すい臓の病気の仕組み(すい炎/すいがん/糖尿病)

すい臓は胃の後ろにあります。そのためすい炎やすいがんになると、上腹部の痛み・不快感のほか、食欲不振、消化吸収障害などが生じます。 急性すい炎と慢性すい炎があります。前者はすい臓が分泌する消化酵素(すい液)によって自身を消化してしまうもので、上腹部の激痛、発熱、吐き気・嘔吐などの症状がみられます。後者は、炎症によりすい臓の機能を担う細胞(実質細胞)が壊れて抜け落ち、その部分が線維化した状態です。発症当初は上腹部痛がありますが、病気が進むと痛みは軽減し、その代わりに消化吸収障害、糖尿病などを引き起こします。 すい臓から発生する悪性腫瘍で、約9割はすい管(すい臓のなかを網の目のように走る細い管)の細胞から発生します。初期には無症状または上腹部の不快感、食欲不振がみられる程度ですが、進行すると上腹部や背中の痛み、黄疸、腹部のしこりなどが現れます。また、糖尿病を発症することもあります。 軽い急性すい炎ではすい臓がむくんで腫れます。重症では消化酵素が細胞膜や血管などを破壊し、出血や赤黄色のまだら模様がみられます。

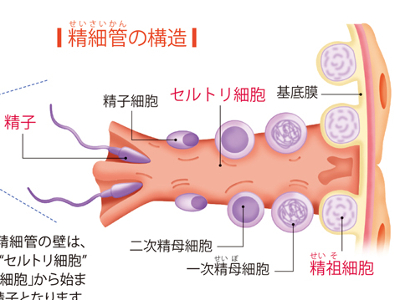

精子と射精のメカニズム

精子は精巣内にある多数の精細管でつくられています。 精子の頭部の大きさは、わずか0.005mm程度。からだのなかで一番小さな細胞です。 精子は、先端が突起状になった球体の頭部、楕円形の中間部、細い糸状になった尾部の3部位に分けられます。 精子頭部の中心には、23個の染色体をもつ細胞核があり、ここに父親の遺伝子を含んでいます。細胞核の外側は、先体という組織に包まれています。先体は、卵子に突入するための組織で、卵子の表面を覆う膜を溶かす酵素を含んでいます。 中間部には、精子が運動するためのエネルギーをつくるために、ミトコンドリアがらせん状に巻きついています。ミトコンドリアは、精液のなかの糖分を吸収し、そのエネルギーを尾部の鞭毛に与えています。 性的な興奮が高まると、陰茎内の陰茎海綿体と尿道海綿体の内部にある動脈がゆるみ、海綿体の細かい溝のなかに多量の血液が流れ込みます。そのため、海綿体はふくらみ、海綿体を外側から包んでいる白膜が、血液の圧力を受けて硬くなります(この状態が勃起です)。 勃起の際、精巣でつくられた精子は蠕動運動により精管を通って前立腺まで運ばれ、精のうの分泌液と混ぜられて精液となります。 このとき、精液の膀胱への逆流を防ぐために、膀胱の出口にある内尿道括約筋が収縮して、膀胱につながる尿道は閉じられます。同時に外尿道括約筋も収縮して、前立腺内の尿道内圧を高めます。 その後、外尿道括約筋だけが弛緩すると圧力で精液が押し出され、外尿道口から射精されます。

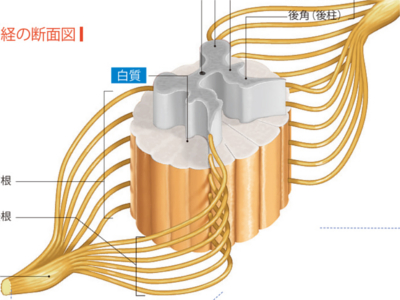

脊髄と脊髄神経のしくみ

脊髄の太さはほぼ小指大。長さ40~50cmの白くて細長い円柱状の器官です。 頭蓋骨に囲まれている脳と、背骨の脊柱管のなかに納まる脊髄は、神経管という1本の管を原型に進化したものです。神経管の前端がふくらんで脳となり、脊髄はその原型を残しています。 脊髄の断面では、中央に神経管の孔にあたる"中心管"という小さな孔があります。 中心管のまわりは神経細胞が集まり、灰白質になっており、灰白質はHの形をしています。その腹側のでっぱりに前角といい、筋を動かす神経細胞体が集まっています。 灰白質の周囲は白質になっていて、ここには脳の各部と脊髄を結ぶ神経線維が集まっています。 脊髄を保護するしくみは2重構造になっています。外層に位置する脊椎骨組織の内側には、脊髄を包む内層があり、硬膜、くも膜、軟膜の3層からなっています。 脊髄神経は、脊髄から31対出ている神経です。 脊椎の部位にあわせ、頸神経(8対)、胸神経(12対)、腰神経(5対)、仙骨神経(5対)、尾骨神経(1対)に区分されています。1対ずつ前面から出る"前根(運動神経)"と、後面から出る"後根(知覚神経)"があります。 脊髄の長さは脊柱管よりも短く、腰椎の1番程度までであり、その先は脊髄神経のみからなっています。 脊髄には、脳への信号、脳からの信号を伝える神経線維が通っているため、脊髄の一部が損傷すると、それより下の部位は脳と連絡できず、運動麻痺と知覚麻痺をおこします。

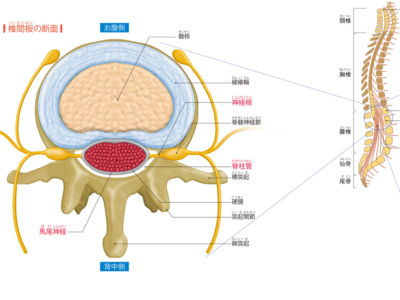

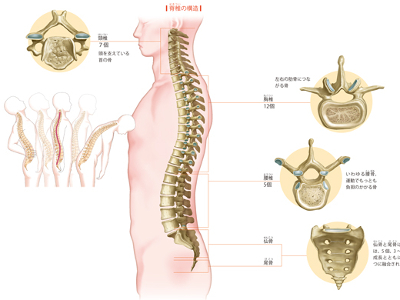

背骨が神経をガードするしかけ

脊椎を構成する椎骨は、前方部の椎体と、後方部にいくつもの突起が連なる椎弓からなります。 椎弓は上下の椎弓とうまく組み合わさって、関節をつくっています。また、椎体と椎弓の間には脊柱管と呼ばれる管状の隙間があり、ここを脊髄やたくさんの神経線維が通っています。 また、脊髄神経をガードしている背骨のサポート役を担っているのが椎間板と靱帯です。 椎体の一つ一つの骨の間には、椎間板と呼ばれる円形の線維軟骨があります。椎間板は、ゼラチン状の髄核とコラーゲンを含む線維輪で構成され、運動などによる椎体にかかる衝撃を吸収するクッションになっています。 さらに、椎間板のつなぎ目を靱帯が補強し、椎体や椎間板が飛び出さないように束ねています。 背骨は、からだの中心の骨格としてからだの動きを支えながら、外部の衝撃から脳や脊髄を保護している、まさにからだの大黒柱なのです。 脊柱管(脊髄腔)のなかを通っている脊髄は、延髄の尾側から始まり、第一腰椎と第二腰椎の間で脊髄円錐となって終わり、その先は終糸と呼ばれるひも状の線維につながっていきます。 脊髄から直接出ている神経を神経根と呼び、神経は脊柱管から出る位置によって、頸神経、胸神経、腰神経、仙骨神経、尾骨神経となります。 また、脊髄は脊椎より短く、第1腰椎より下の脊柱管は神経根だけのびていて、その部分を馬尾神経と呼びます。

背骨のメカニズム

背骨は、首からお尻にかけて5種類26個の椎骨が縦に並び、これらを軟骨がつなぐ構造になっています。 まず、頸椎は7個の首の骨で、頭を支えています。その下にある胸椎は12個で、左右に12対ある肋骨につながっています。 胸椎の下にある腰椎5個は、上半身を曲げる動作をする際に、もっとも負担がかかる部位です。 その下に続く仙骨、尾骨は、生まれたときにはそれぞれ5個、3~5個の椎骨で形成されていますが、成長とともに骨が融合して、成人ではそれぞれ1個になっています。尾骨は人間の進化により、失われた尻尾の名残ともいわれています。 背骨を横から見ると直線ではなく、アルファベットのS字形にゆるやかなカーブを描いています。 これは、脊椎の"生理的弯曲"といい、基本的に直立生活をする人間が重たい頭を支え、運動などによる外部からの衝撃を和らげるための形状です。カーブを利用して重力を分散させ、筋肉の負担を減らしているのです。 このカーブが崩れたり、側方に弯曲したりしてしまうと、重力の分散がうまくいかず、一部に大きな負荷がかかります。結果、肩こり、腰痛などを引き起こし、全身のバランスが狂い、猫背やお腹が前に出るなど、姿勢も崩れます

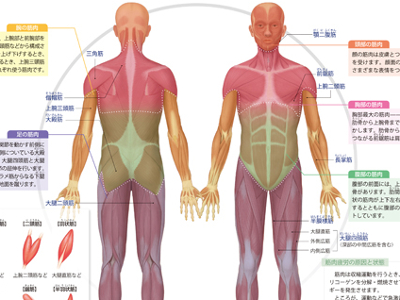

全身に張り巡らされた骨格筋

筋肉は収縮運動を行うとき、細胞内のブドウ糖やグリコーゲンを分解・燃焼させて、運動のためのエネルギーを発生させます。 ところが、運動などで急激に筋肉を使うと、細胞内の酸素が不足して糖の分解が上手くいかず、乳酸がたまります。すると筋肉の収縮がスムーズでなくなり、痛みを伴うようになります。これが"筋肉疲労"です。 また、運動をしなくても、長時間同じ姿勢で作業をしていることで、血液がいきわたらなくなって筋肉疲労が生じ、肩こり、腰痛などを引き起こします。

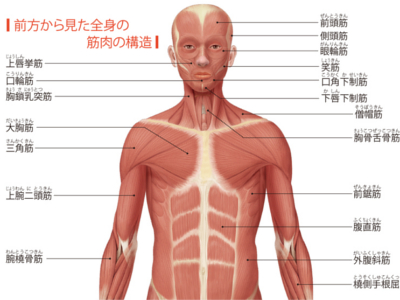

全身の筋肉のしくみ

筋肉は、からだや臓器を動かす原動力となる運動器官です。 筋細胞(筋線維)という収縮性のある細胞の集合体である筋肉は、骨格に付着してからだを動かす骨格筋、血管や内臓の器官を動かす平滑筋、心臓を動かす心筋と大きく3種類に分けられます。 また、骨格筋だけでも600種以上あり、それぞれに名前がつけられています。付着する骨の部位によって大きさや形もさまざまです。

全身の「骨格」のしくみ

骨格は、各臓器を外部の衝撃から守る役割があり、保護する臓器によって骨の大きさや形、しくみも異なります。 からだの司令塔である脳を守る頭蓋骨は、"縫合"と呼ばれる複雑なつながり方で固く連結されています。 一方、心臓と肺を保護しているのは胸郭です。胸郭は胸椎(背骨の一部)、胸骨と12対の肋骨によってカゴ状に形成されており、各々の骨は関節や軟骨でつながっています。 また、からだの支柱である脊柱(背骨)は、リング状の椎骨が軟骨や靱帯でつながり、脊髄を囲み保護するとともに姿勢を保ちます。 生殖器や消化器、泌尿器を保護する骨盤は、腸骨、恥骨、坐骨からなる寛骨を中心に、腹部全体を下方から支え、体重を下肢へ伝えます。 付着する筋肉のはたらきにより、運動の支点となることも、骨格の重要な働きのひとつです。 新生児では約350個ある骨は、からだの成長とともに融合しながら、より太く強い骨へと変化していきます。そのため、成人では、約200~208個で基本的には206個の骨が骨格を形成します。 成人に比べ、乳幼児のからだが柔軟なのは、すべての骨が融合する前の、発育途中にあるためです。

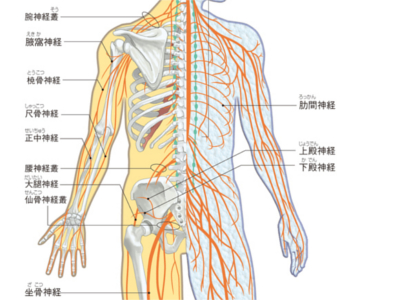

全身の神経網

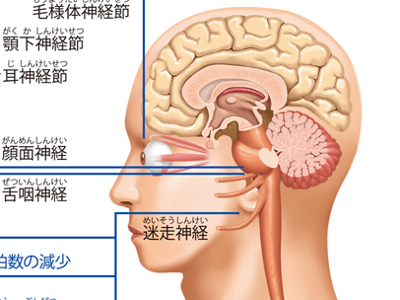

判断や思考などの知的な活動や、呼吸など体内で営まれる生命活動、あるいは歩く、走るといった運動は、人体の情報処理システム「神経系」によってコントロールされています。 この情報処理システムは、脳・脊髄からなる中枢神経と、中枢神経とからだの各部を結ぶ情報連絡路である末梢神経によって支えられています。 末梢神経が集めた情報は、すべて電気信号化されて神経細胞間で伝達されます。そして、最終的に中枢神経に届けられると、その信号を中枢神経が処理し、脳からの伝達信号にして末梢神経に送るシステムになっています。 末梢神経には、脳からでている脳神経、脊髄からでている脊髄神経があります。また、伝達する情報の種類により、体性神経と自律神経の2種類に分類されます。 体性神経には、感覚神経、運動神経の2種類があります。感覚神経は、視覚、聴覚、触覚、味覚などの情報を信号にして中枢神経(脳)に伝達し、運動神経は、脳から出る指令(運動命令)を、運動をする部位の筋に伝達します。 自律神経には、交感神経、副交感神経の2種類の神経があります。からだや環境の状況に応じて、脳からの調整を受けながら呼吸、心拍、体温、血圧、発汗、消化吸収、尿の生成など生命を維持するための機能をコントロールしています。

臓器や器官のはたらきを調整する「自律神経」

交感神経は、"昼の神経"とも呼ばれ、身体の活動時に優位になる神経です。 交感神経が働くと、瞳孔が拡大し、心拍は速くなり、血管は収縮して血圧を高め、体温が上昇する-など、からだが活性化し、活動しやすい状態になります。また、感情の起伏も激しくなります。 副交感神経は、"夜の神経"とも呼ばれ、身体の安静時に活動する神経です。からだを緊張から解きほぐし、休息させるようにはたらきます。 副交感神経が交感神経よりも優位に動き出すと、瞳孔は収縮し、心拍はゆっくりになり、血圧は低くなります。消化吸収機能も高まりからだに栄養がとり込まれます。からだだけでなく、精神面でも激しい感情や不安、悩みなどが抑えられて穏やかになり、睡眠など休息にふさわしい状態に移行します。 いわば、車のアクセルのような役割を果たす「交感神経」と、ブレーキのような役割を果たす「副交感神経」-。両者の相反する作用がバランスよく働くことで、からだは健康な状態を保つことができるのです。