AST・ALT・γ-GTP検査の目的

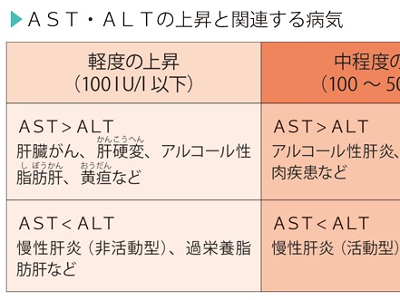

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

血中脂質検査の目的

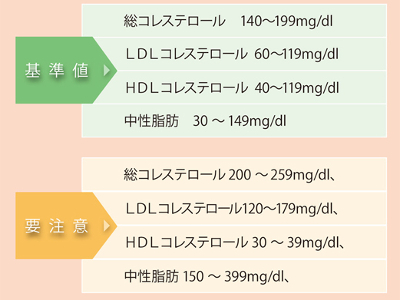

脂質異常症(高脂血症)の有無をチェック 血液検査によって、血液中の「総コレステロール」「中性脂肪」「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」を測定し、脂質異常症の有無を調べます。脂質異常症は、LDLコレステロールが過剰になる「高LDLコレステロール血症」、HDLコレステロールが少なすぎる「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪が過剰になる「高中性脂肪血症」の3つに分類されます。 血中脂質が基準値から外れるもっとも大きな要因は、やはり生活習慣にあるといえます。高カロリーの食事、コレステール・脂肪・糖分を多く含む食品の食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎは、コレステロールや中性脂肪を増加させます。また、運動不足は脂質の代謝能力を低下させ、中性脂肪の蓄積につながります。さらに、喫煙はHDLコレステロールを減らして、LDLコレステロールを優位にするといわれています。 そのほかの要因としては、ほかの病気が原因で、二次的に脂質異常を来す場合です。脂質異常の原因となる病気には、甲状腺機能低下症、糖尿病、クッシング症候群、ネフローゼ症候群、尿毒症、原発性胆汁性肝硬変、閉塞性黄疸、膠原病などがあげられます。また、遺伝性の高コレステロール血症や高中性脂肪血症もあります。 服用中の薬が原因で脂質異常症になることもあります。なかでも服用者がとくに多いのが高血圧に用いられる降圧薬です。そのほかにも、副腎皮質ホルモン薬、向精神薬、女性では経口避妊薬(ピル)や、更年期障害などに用いられる女性ホルモン薬などが原因となります。 高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症といった脂質異常は、動脈硬化を促進して、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。 LDLそのものは、全身に必要なコレステロールを供給するという重要な役目を担っており、決して悪玉ではありません。しかし、血液中のLDLが過剰になると、LDLは動脈の内膜の傷から内部に侵入し、動脈壁に蓄積していきます。結果、動脈壁は厚く硬くなり、粥状動脈硬化が進んで行くのです。 一方、HDLは余分なコレステロールを回収してくれるので、動脈硬化を抑制します。しかし、HDLが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになります。つまり、LDLとHDLのバランスがとれていれば、動脈硬化にはなりにくく、両者のバランスが崩れてLDLが優位になると、動脈硬化を促進してしまうということです。 また、中性脂肪が過剰になると、それに反比例するように、HDLが減ることがわかっています。さらに、中性脂肪が高くなると、LDLが小型化したLDL、「スモール・デンス・LDL」が増加します。小型化したLDLは、もっているコレステロールは少なくなるものの、動脈壁に侵入しやすくなっています。このことから、小型化したLDLは"超悪玉コレステロール"とも呼ばれており、通常のLDLよりもさらに質が悪くなっているということです。また、同じコレステロール量でも、小型化したLDLをもっている人は、心筋梗塞に3倍かかりやすいといわれています。 動脈硬化に直接悪影響を及ぼすのはLDLですが、中性脂肪も間接的に動脈硬化促進に働きます。また、HDLは低下することでLDLを野放しにし、動脈硬化を間接的に促進します。

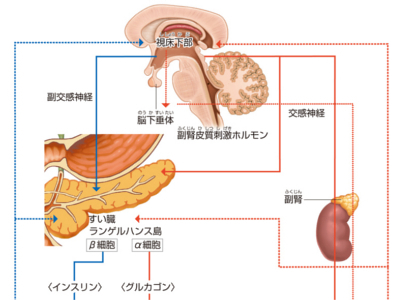

さまざまなホルモンのはたらき

甲状腺ホルモン 全身の細胞の活性化を促進する作用があります。主なはたらきは、以下の8つです。 ①基礎代謝と熱産生を上げて体温を上昇させる。 ②心拍数を上げて血圧を上昇させる。 ③交感神経のはたらきを高め、アドレナリン分泌を増加させる。 ④精神機能を高め、興奮した状態をつくり出す。 ⑤食後血糖を上昇させる。 ⑥血液中のコレステロール濃度を下げる。 ⑦成長ホルモンの合成を高めるとともに、作用を増強する。 ⑧成長期の中枢神経細胞の分化・成熟を促すなど。 カルシトニン 血液中のカルシウム濃度が増加することで分泌が促されます。血液中のカルシウムを骨に移動させて、骨の形成を促進します。 副甲状腺ホルモンは、骨のカルシウムを血液中に放出させるとともに、腎臓から尿へのカルシウムの排泄を抑制して、血液中のカルシウム濃度を高めます。また、腎臓でのビタミンDの活性化を促進することで、間接的に消化管からのカルシウム吸収を促します。 腎臓でつくられるエリスロポエチンは、アミノ酸165個からなるホルモンで、骨髄に作用し、赤血球の増殖・成熟を刺激します。 心臓からは、心房性ナトリウム利尿ホルモンが分泌され、高血圧などの心臓負担を和らげています。 胃から分泌されるグレリンは摂食亢進、成長ホルモン分泌促進、インスリン分泌抑制作用をもっています。 ガストリンは胃酸の分泌を促進します。 コレシストキニンは胆のうの収縮促進や腸管の運動を刺激します。 セクレチンはすい臓から水分と重炭酸の分泌の促進、胆汁分泌の促進、胃酸分泌と消化管運動の抑制をします。 副腎皮質ホルモン アルドステロン(ミネラルコルチコイド)は、腎臓から尿に排泄されるナトリウムを制限して、血中のナトリウム濃度を高めて血圧を上昇させ、水分の体内貯留を促進します。 コルチゾール(糖質コルチコイド)は、血液中のブドウ糖の供給を増加させる糖代謝作用です。またストレスを受けたり、感染がおこったときなどに大量に分泌されます。 デヒドロエピアンドロステロン(DHEA・副腎性性ホルモン)は、副腎皮質でつくられる男性ホルモンです。女性では、これがさらに女性ホルモンに変わります。性ホルモンは主に精巣や卵巣からつくられますが、副腎でもつくられています。 副腎髄質ホルモン アドレナリンとノルアドレナリンは、カテコールアミンと呼ばれるホルモンです。ともに突然の危機や非常時に直面したときなどに、交感神経の緊張により分泌が刺激されて、事態に対処するよう生体機能をコントロールするはたらきがあります。 すい臓にはランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集合体が無数に散らばっており、インスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌する内分泌腺として働いています。 グルカゴンは、肝臓内のグリコーゲンを分解、ブドウ糖の生産を促します。 インスリンは血液中の血糖値が過度に上昇するのを抑え、逆にグルカゴンは血糖値が下がり過ぎないように働きます。 男性は、黄体形成ホルモンが下垂体から分泌され、テストステロンを精巣の間質細胞が分泌します。このテストステロンの作用により、思春期に性器の成熟、声変わり、ひげが生えるなどの変化がおこります。卵胞刺激ホルモンから精子がつくられます。 女性は、卵胞や黄体が卵巣で発達し、生殖に必要なエストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。

十二指腸のはたらき

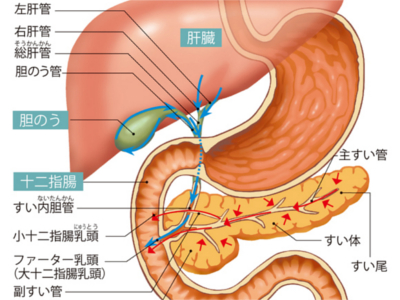

腸は、十二指腸から肛門まで、全長約7.5mの管です。はたらきの違いから大きく小腸と大腸に分けられ、さらに小腸は十二指腸、空腸、回腸に、大腸は盲腸、結腸、直腸に分けられます。 十二指腸は、胃に続く小腸のはじまりの部分です。胃から送られてきた食べ物に胆汁やすい液といった消化液が加えられ、本格的な消化が開始されます。ただし、ここではまだ吸収は行われません。 十二指腸はC字形の形をした25cmほどの臓器。およそ指12本分ほどの長さであることから、その名で呼ばれています。十二指腸は、入り口付近の球部とこれに続く管部からなります。 球部は胃に近いため、胃液に含まれる胃酸による潰瘍ができやすい場所です。 管部には、ファーター乳頭(大十二指腸乳頭)、小十二指腸乳頭(副すい管)と呼ばれる大小2つの乳頭(孔の開いた突起のようなもの)があり、これらの孔から胆汁やすい液といった消化液が分泌されます。 十二指腸では、肝臓でつくられる胆汁と、すい臓から分泌されるすい液によって食べ物の消化を一気に進めます。 肝臓でつくられた胆汁は、胆のうに一時蓄えられ、濃縮されたのち、総胆管を経て十二指腸へと排出されます。 一方、すい臓から分泌されたすい液は、すい管を通って運ばれます。 胃から送られてきた食べ物が十二指腸に入ると、酸の刺激によって十二指腸腺からコレシストキニン・パンクレオザイミンというホルモンが分泌されます。 このホルモンのはたらきかけで、胆汁とすい液が十二指腸の小十二指腸乳頭とファーター乳頭から排出されます。

すい臓から分泌されるホルモン

消化・吸収を助けるすい液は、無色透明、無臭、わずかに粘り気をおびた液体で、三大栄養素である糖質、たんぱく質、脂肪を分解する消化酵素が含まれています。 糖質は、消化酵素によって「単糖」に分解・吸収されます。すい液に含まれる糖質分解酵素である、「アミラーゼ」は、でんぷんをまず二糖類(単糖類が2つ結合した物資。麦芽糖、ショ糖、乳糖など)に分解します。 さらに小腸でブドウ糖などの単糖類に分解されて吸収されます。 また小腸ではラクターゼが二糖類の乳糖を、ブドウ糖やガラクトースといった単糖類に分解します。 たんぱく質は、数種類のアミノ酸が数個~数十個つながった「ペプチド」という物質でできています。 すい液にはトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼなどのたんぱく質分解酵素が含まれており、それぞれ独自にペプチドを切り離します。 切り離されたペプチドは、小腸でさらに分解されて吸収されます。また、エラスターゼには、線維を分解する作用もあります。 脂肪は、すい液に含まれるリパーゼなどの脂肪分解酵素によって、脂肪酸とグリセリンに分解・吸収されます。 また、すい液には消化酵素以外にも、すい管から分泌されるアルカリ性物質の重炭酸塩が多量に含まれています。これによってすい液は弱アルカリ性となり、強い酸性の胃酸を中和しています。 するホルモンを分泌 すい臓から分泌されるホルモンは、インスリンやグルカゴンなどで、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値という)をコントロールするはたらきがあります。 インスリンは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓のなかに取り込んだり、ブドウ糖からグリコーゲンをつくって肝臓に貯蔵するなどして、血糖値を下げます。 また、インスリンには、脂肪の分解を抑えて体内に蓄積するはたらきもあります。 グルカゴンは、血糖値が著しく低下したときに分泌されます。 肝臓に蓄えられたグリコーゲンからブドウ糖をつくって血液中に送り込んだり、体内のアミノ酸や脂肪から新たにブドウ糖をつくるなどして、血糖値を上昇させます。 また、脂肪細胞を刺激して、中性脂肪の分解を促す作用もあります。 さらにすい臓では、「ソマトスタチン」といって、インスリンやグルカゴンの分泌を抑制するホルモンも分泌されています。

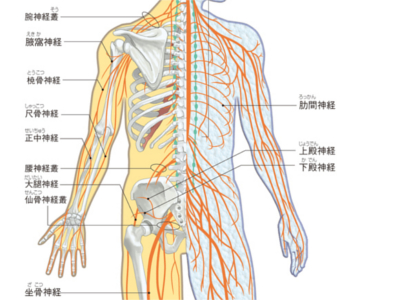

全身の神経網

判断や思考などの知的な活動や、呼吸など体内で営まれる生命活動、あるいは歩く、走るといった運動は、人体の情報処理システム「神経系」によってコントロールされています。 この情報処理システムは、脳・脊髄からなる中枢神経と、中枢神経とからだの各部を結ぶ情報連絡路である末梢神経によって支えられています。 末梢神経が集めた情報は、すべて電気信号化されて神経細胞間で伝達されます。そして、最終的に中枢神経に届けられると、その信号を中枢神経が処理し、脳からの伝達信号にして末梢神経に送るシステムになっています。 末梢神経には、脳からでている脳神経、脊髄からでている脊髄神経があります。また、伝達する情報の種類により、体性神経と自律神経の2種類に分類されます。 体性神経には、感覚神経、運動神経の2種類があります。感覚神経は、視覚、聴覚、触覚、味覚などの情報を信号にして中枢神経(脳)に伝達し、運動神経は、脳から出る指令(運動命令)を、運動をする部位の筋に伝達します。 自律神経には、交感神経、副交感神経の2種類の神経があります。からだや環境の状況に応じて、脳からの調整を受けながら呼吸、心拍、体温、血圧、発汗、消化吸収、尿の生成など生命を維持するための機能をコントロールしています。

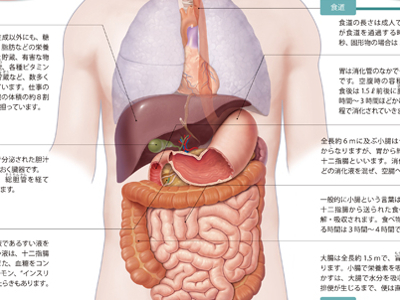

食べ物がたどる経路

消化器は、食べ物の消化と吸収にかかわる臓器の総称です。 消化とは、食べ物に含まれる栄養素を、吸収できる形まで胃液や胆汁などの消化液を使って分解するはたらきをいいます。一方、吸収とは、分解された栄養素を全身へ送るために、血液やリンパ液に取り込むはたらきのことです。 消化器には、食べ物の経路となる食道や胃、小腸、大腸などの消化管のほか、肝臓や胆のう、すい臓といった臓器が含まれます。 肝臓は、胆汁の生成をはじめ、有害物質の無毒化、また、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解や再合成などをつかさどっています。 胆のうは、脂っこいものを食べたときに肝臓でつくられた胆汁を十二指腸へ分泌します。 すい臓は、すい液を分泌して、腸内の塩酸を中和したり、たんぱく質や糖質、脂質の消化吸収を促しています。 これらの臓器すべてが連携することによって、食べ物の消化・吸収がスムーズに行われます。

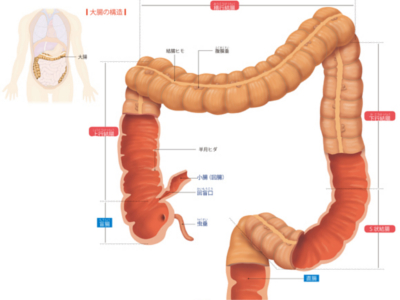

大腸のプロフィール

大腸は小腸から続く腸の最後にあたる部分で、小腸の外側を囲むようにして存在しています。 太さは小腸の約2倍、長さは成人で約1.5mあり、大部分は結腸が占めています 結腸は、盲腸から上へ向かう「上行結腸」、横へ伸びる「横行結腸」、上から下へ向かう「下行結腸」、下行結腸と直腸をS字で結ぶように伸びる「S状結腸」-の4つの部位からなります。 結腸の内壁は粘膜の層で覆われており、粘膜にある腸腺から粘液などが分泌されています。 小腸で消化・吸収が終わった消化物の残滓(かす)は、結腸の蠕動運動によって直腸へと運ばれます。その間に水分が吸収され、粘液などが混ざり合って便が形成されます。 S状結腸と肛門をつなぐ直腸は、長さ20㎝ほどの器官です。直腸には消化・吸収といった機能はなく、結腸でつくられた便が肛門から排出されるまで、一時ためておく場所として機能しています。 盲腸は小腸から続く部分です。小腸との境目の回盲口には弁があり、内容物の逆流を防いでいます。鳥や草食動物では、盲腸は消化機能をもつ器官として発達していますが、人における盲腸には、とくに役割はありません。 また、盲腸の先端には、「虫垂」といって、長さ数㎝、直径0.5~1㎝ほどの袋状の器官がついています。俗にいう"盲腸"という病気は、この虫垂に炎症がおこる病気で、正しくは"虫垂炎"といいます。虫垂はリンパ組織が発達しているため、免疫機能に関係するはたらきをしているのではないかと考えられていますが、炎症がおきて虫垂を切除しても内臓機能に影響はありません。

通風のメカニズム

ある日突然、足の親指の付け根の関節が赤く腫れ、激烈な痛みに襲われる―。痛風発作がおこる背景には、血液中に過剰にあふれ出した尿酸があります。症状は1週間から10日ほどでおさまりますが、油断すると再び同じような発作を繰り返すようになり、やがて腎臓などの内臓も障害されていきます。 血液中の尿酸値が高くなると、余分な尿酸がナトリウム結合して「尿酸塩結晶」がつくられ、関節軟骨やその周辺に沈着します。尿酸塩結晶が関節液中にはがれおちると、体の防御機能を担う白血球の一つである「好中球」を中心とした血液細胞は、結晶を排除しようとして、炎症反応がおこります。これが、激痛や腫れといった痛風発作の原因です。 尿酸塩結晶に攻撃を仕掛けた好中球は、たんぱく分解酵素を含むファゴリソソーム内に尿酸塩結晶を取り込むものの、分解できずこわれてしまいます。このときに関節液中に放出されるリソソーム内の酵素が炎症をおこすもっとも重要な因子です。他にも、血小板からセロトニン、マクロファージからインターロイキン、好中球から活性酸素などさまざまな物質の放出が炎症に関係しています。

尿酸値検査の目的

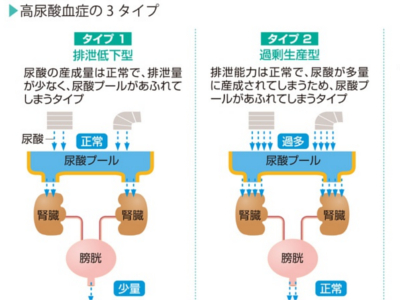

高尿酸血症の有無をチェック 採血して、血液中に含まれる尿酸の量(尿酸値)を計ります。通常、尿酸の8割は尿とともに、残り2割は汗や便とともに排泄されるので、生産と排泄のバランスがとれていれば、尿酸値は基準値の範囲内におさまっています。 しかし、何らかの原因で生産と排泄のバランスが崩れると、血液中に尿酸が増え、尿酸値は上昇します。 ただ、尿酸値は食事や飲酒、運動などの影響を受けやすいものです。絶食、脱水、強度の運動、大量の飲食などで尿酸値は上昇するので、検査前は注意が必要です。また、薬の影響で尿酸値が低値になることがあります。 尿酸値の平均は、男性で約5.5mg/mg、女性で約4.5mg/dlです。基準値は2.1~7.0mg/dl以下とされています。尿酸が血液中に溶けることのできる限度は7.0mg/dlなので、7.1mg/dl以上は高尿酸血症となります。 尿酸値は、尿酸プールから尿酸があふれ出したときに高くなります。そして、尿酸プールがあふれる原因には、以下の3つのタイプがあります。 ①尿酸の排泄量が少な過ぎる (排泄低下型) ②尿酸が多くつくられ過ぎている (過剰生産型) ③過剰生産型と排泄低下型が混合している(混合型) 過剰生産型の原因としては、プリン体代謝の障害や、プリン体を多く含む食品のとり過ぎなどが考えられます。 一方、排泄低下型の原因としては、尿酸をろ過する腎臓の機能低下が考えられます。 両者のおおもとの原因ははっきり解明されていませんが、高尿酸血症は男性に圧倒的に多く、そのほかには遺伝的な体質や生活習慣、肥満や糖尿病が深くかかわっていることがわかっています。また、降圧薬の一種など薬の影響で尿酸値が高くなることもあります。 尿酸値が高いだけでは、これといった自覚症状はありません。しかし、高尿酸血症を放置していると、ある日突然、足の親指の激痛におそわれることがあります。「痛風」の発作です。高尿酸値の第一の問題点は、この痛風発作です。 7.0mg/dl以上の高尿酸値が長年にわたって持続していると、血液中に溶け切らなかった尿酸が、足の親指などの関節のなかで尿酸ナトリウムという結晶(尿酸結晶)をつくります。 尿酸結晶は体内で異物と認識され、白血球がこれを排除するため集まってきて、炎症をおこします。痛風発作とは、尿酸結晶を排除するためにおこった炎症なのです。 また、高尿酸血症は、全身にさまざまな合併症をもたらします。 まず、体内の尿酸が増えると、尿酸を排泄する腎臓や尿路に結晶がたまり、腎不全や腎結石、尿路結石などをおこしやすくなります。 さらに、高尿酸血症は糖尿病や肥満をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を合併することが多く、結果、動脈硬化を促進し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすことがあります。