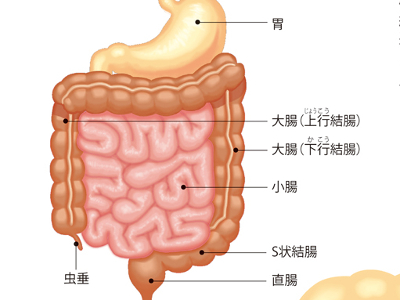

胃腸検査の目的

便潜血は、食道や胃などの消化管の潰瘍やポリープ、がんなど、出血を伴う消化管の病気を調べる検査です。胃や腸などの消化管に出血があると、便に血が混じります。便潜血では、採取した便に試薬を使い、その変化から出血しているかどうかを判定します。 腹部単純X線検査では、横隔膜や腹部のガスの状態、腎臓や腰椎、骨盤の形状などを調べ、病変をチェックします。上部消化管X線造影撮影と上部消化管内視鏡検査は、いずれも食道、胃、十二指腸の病変を調べるための検査です。 便潜血は、潜血が確認されなければ「陰性」と判定されます。 腹部単純X線検査、上部消化管X線造影撮影、上部消化管内視鏡検査は、病変が確認されなければ「異常所見なし」と判定されます。 便潜血で陽性となる要因には、消化管の潰瘍やポリープ、がんなどが考えられます。 腹部単純X線検査で異常がみられる場合は、ガスのたまる腸閉塞、腹水のたまる腹膜炎などが疑われます。腎結石や胆石のときは、結石の病変がはっきりした白い陰影として映ります。 上部消化管X線造影撮影と上部消化管内視鏡検査では、食道炎、食道がん、食道静脈瘤など食道の病気、胃炎、胃潰瘍、胃がん、胃ポリープなど胃の病気、十二指腸潰瘍など十二指腸の病気があると、異常所見がみられます。

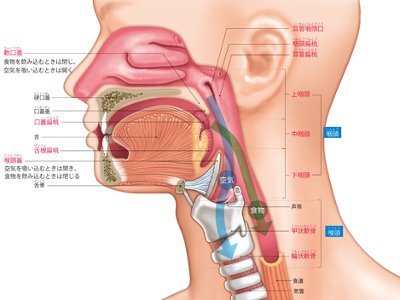

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

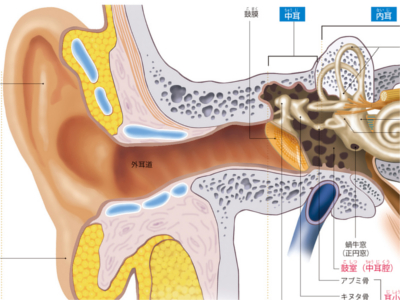

音を聞くしくみ

耳は、外耳、中耳、内耳の3つの区域に分けられます。 外耳とは、側頭部から外にでている耳介と、耳介から鼓膜に至るまでの外耳道のことです。耳介と外耳道の一部は軟骨組織でつくられています。 耳介の下の部分(耳垂)には軟骨はなく、この部分は脂肪組織で形成されています。また、外耳道では、皮脂腺と耳垢腺から滲出した粘液で乾燥を防いだり、外部からのゴミを粘着して耳を保護しています。 中耳とは、鼓膜の奥の耳小骨と鼓室(中耳腔)をいいます。また、中耳の奥には耳管があり、咽頭につながっています。耳小骨は、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という小さな3つの骨からなり、ツチ骨とアブミ骨には筋がついています。 いちばん奥にある内耳は、蝸牛、骨半規管、前庭から形成されています。頭蓋骨のなかのこれらの骨のなかに細い管が複雑な形で納まっていることから"骨迷路"と呼ばれます。 外界から聞こえてくる音は、耳介で集められ、外耳道を通って、鼓膜まで伝わってきます。この段階では、音はまだ「空気の振動」として伝わっています。 空気の振動は鼓膜を震わせ、中耳にある耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)でその振動を30倍以上に拡大して、内耳へ伝えます。 中耳から伝わってきた空気の振動は、内耳の蝸牛で内リンパ液の振動となり、蓋膜と有毛細胞を動かすことで刺激された有毛細胞から電気信号が発生し、その信号が脳(大脳の聴覚野)へ伝わることで、音として認識されます。

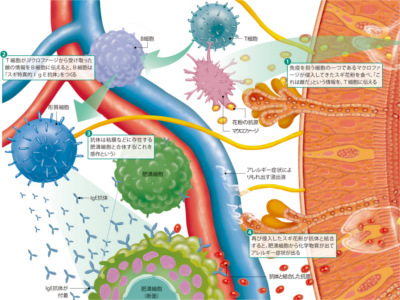

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

がんの検査の目的

がん検診には、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診などがあり、各臓器がんの早期発見にもっとも有効な検査が組み込まれています。 「喀痰検査」とは? 肺がん、咽頭がん、喉頭がんなどの有無を調べるための検査です。痰を採取し、顕微鏡を使って肉眼では判別できない細胞レベルの異常を調べます。 「マンモグラフィー」とは? 乳腺・乳房専用のX線検査で、触診では見逃されがちな小さな乳がんも発見できます。乳がんの診断には超音波検査と並び、有効な検査とされています。 「子宮頸部細胞診」とは? 子宮頸がんを調べるための検査です。膣の粘膜の細胞を採取して顕微鏡で観察し、正常な細胞と比較して評価します。 「肝炎ウイルスキャリア検査」とは? 肝炎ウイルスのキャリアかどうかを調べる検査です。肝炎ウイルスの感染を調べるこの検査は、肝がんの発生率を低下させるとして推奨されています。 「腫瘍マーカー」とは? 体内でがん細胞が増殖すると、血液中や尿中に、正常時にはほとんど見られない特殊なたんぱく質や酵素、ホルモンなどが増えてきます。がん細胞が生み出すこれらの物質を腫瘍マーカーといい、腫瘍マーカーを調べる検査は、がんの早期発見のためのスクリーニング検査として行われます。 腫瘍マーカーのなかで、AFP(肝臓がん)、CA19ー9(消化器系がん)、PSA(前立腺がん)、CA125(卵巣がん)などは、特定の臓器がんの発見に有効です。 「PET」とは? PETの第一の特徴は、ミリ単位の小さながんやがんの転移を発見できるということです。また、1回の検査で全身を調べることができます。そのため、がんの早期発見のほか、がんの進行具合、がんの予後や全身への転移などを調べるためにも行われます。 ただし、肝がんや腎がん、胃がん、尿管がん、膀胱がん、前立腺がんなどの診断率は、あまり高くないようです。

クレアチニン検査の目的

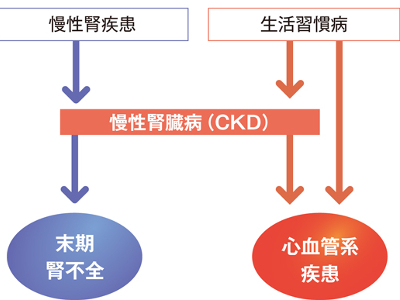

腎機能低下の有無をチェック 血液中のクレアチニンの測定は、腎機能の低下を調べるために重要な検査の一つです。 クレアチニンの尿への排泄が障害されると、血液中のクレアチニンが上昇します。 クレアチニンが高値になるということは、腎臓の排泄機能が低下しているということです。 検査値が高ければ高いほど、腎臓の障害の程度も高いことを示します。 クレアチニンは採血するだけで測定できる簡便な検査なので、腎機能や腎糸球体機能のスクリーニング検査としてよく用いられます。 ただし、高齢者や筋ジストロフィー、長期間病気で休んでいる人などで筋肉量が落ちていると、腎機能が低下していてもクレアチニンが基準値範囲内になることがあります。 また、初期の腎機能低下の場合は、血中クレアチニン値だけでは不十分です。 診断にあたっては、腎糸球体機能をよりくわしく調べるクレアチニン・クリアランスを行います。 クレアチニンは筋肉量に比例するため、男性は女性に比べてやや高めの数値となります。 男性で1.1~1.2mg/dl、女性で0.8~0.9mg/dlになると経過観察が必要とされ、男性で1.3mg/dl、女性で1.0mg/dlを超えると、精密検査または治療を要します。 クレアチニンが基準値を超えて高値になる場合は、急性腎炎、慢性腎炎や糖尿病腎症など腎実質障害が疑われます。 そのほかにも、前立腺肥大や腎結石、腎盂腎炎などによる尿路閉塞性疾患、尿管結腸吻合、火傷や脱水などで血液が濃縮されたときに高値を示します。 一方、尿崩症、妊娠、筋ジストロフィーなどでは、基準値を下回る低値になります。 腎臓病で定期的に透析を受けている患者は年々増加する傾向にあり、今やその数は29万人以上にものぼっています。 原因を疾患別に見てみると、もっとも多いのは糖尿病性腎症と慢性糸球体腎炎で、この2つの疾患で全体の7割以上を占めています。そのほかにも、慢性腎盂腎炎や腎硬化症などの患者が透析を受けています。 透析とは、腎不全に陥り機能が低下した腎臓の代わりに、血液中の老廃物を除去する療法です。1回の治療に3~5時間を要し、1週間に2~3回の治療を受けなければなりません。 腎不全とは、腎機能が正常の30%以下に低下した状態をいい、数時間から数日で発症する"急性腎不全"と、数カ月から数年かけてゆっくり進行する"慢性腎不全"があります。 慢性腎不全は、慢性腎炎や糖尿病性腎症、慢性腎盂腎炎などが進行しておこります。 慢性腎炎や糖尿病腎症で障害された腎機能は、元に戻ることはなく、治療は病気の進行を遅らせることを目的に行われます。 しかし、腎機能が正常の10%以下になると、透析治療を余儀なくされます。 近年は、生活習慣病が背景となって腎機能の低下が持続する慢性腎臓病(CKD:ChronicKidneyDisease)が増えています。 糖尿病や高血圧、肥満、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣は、脳血管や心血管だけでなく、腎臓や腎臓の血管にも負担をかけます。

血中脂質検査の目的

脂質異常症(高脂血症)の有無をチェック 血液検査によって、血液中の「総コレステロール」「中性脂肪」「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」を測定し、脂質異常症の有無を調べます。脂質異常症は、LDLコレステロールが過剰になる「高LDLコレステロール血症」、HDLコレステロールが少なすぎる「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪が過剰になる「高中性脂肪血症」の3つに分類されます。 血中脂質が基準値から外れるもっとも大きな要因は、やはり生活習慣にあるといえます。高カロリーの食事、コレステール・脂肪・糖分を多く含む食品の食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎは、コレステロールや中性脂肪を増加させます。また、運動不足は脂質の代謝能力を低下させ、中性脂肪の蓄積につながります。さらに、喫煙はHDLコレステロールを減らして、LDLコレステロールを優位にするといわれています。 そのほかの要因としては、ほかの病気が原因で、二次的に脂質異常を来す場合です。脂質異常の原因となる病気には、甲状腺機能低下症、糖尿病、クッシング症候群、ネフローゼ症候群、尿毒症、原発性胆汁性肝硬変、閉塞性黄疸、膠原病などがあげられます。また、遺伝性の高コレステロール血症や高中性脂肪血症もあります。 服用中の薬が原因で脂質異常症になることもあります。なかでも服用者がとくに多いのが高血圧に用いられる降圧薬です。そのほかにも、副腎皮質ホルモン薬、向精神薬、女性では経口避妊薬(ピル)や、更年期障害などに用いられる女性ホルモン薬などが原因となります。 高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症といった脂質異常は、動脈硬化を促進して、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。 LDLそのものは、全身に必要なコレステロールを供給するという重要な役目を担っており、決して悪玉ではありません。しかし、血液中のLDLが過剰になると、LDLは動脈の内膜の傷から内部に侵入し、動脈壁に蓄積していきます。結果、動脈壁は厚く硬くなり、粥状動脈硬化が進んで行くのです。 一方、HDLは余分なコレステロールを回収してくれるので、動脈硬化を抑制します。しかし、HDLが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになります。つまり、LDLとHDLのバランスがとれていれば、動脈硬化にはなりにくく、両者のバランスが崩れてLDLが優位になると、動脈硬化を促進してしまうということです。 また、中性脂肪が過剰になると、それに反比例するように、HDLが減ることがわかっています。さらに、中性脂肪が高くなると、LDLが小型化したLDL、「スモール・デンス・LDL」が増加します。小型化したLDLは、もっているコレステロールは少なくなるものの、動脈壁に侵入しやすくなっています。このことから、小型化したLDLは"超悪玉コレステロール"とも呼ばれており、通常のLDLよりもさらに質が悪くなっているということです。また、同じコレステロール量でも、小型化したLDLをもっている人は、心筋梗塞に3倍かかりやすいといわれています。 動脈硬化に直接悪影響を及ぼすのはLDLですが、中性脂肪も間接的に動脈硬化促進に働きます。また、HDLは低下することでLDLを野放しにし、動脈硬化を間接的に促進します。

血糖値検査の目的

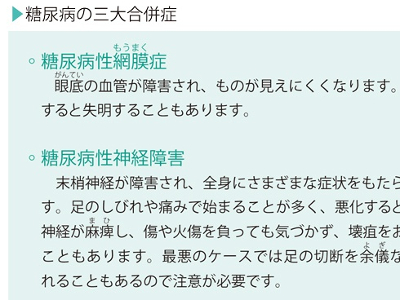

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。

血液(血球)のプロフィール

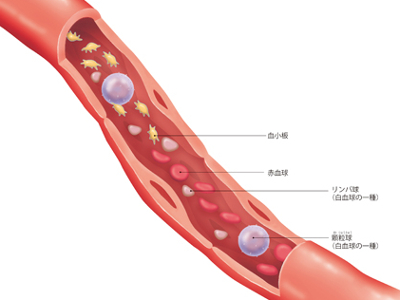

血液は赤血球、白血球、リンパ球、血小板を含めた有形成分(細胞)が40~45%、液体成分の血漿が55~60%で構成されています。有形成分は、ほとんどが赤血球であり、白血球やリンパ球、血小板は1%程度しか含まれていません。 血液は心臓から血管を流れて、からだのすみずみまで酸素と栄養を運び、二酸化炭素や老廃物を回収して、再び心臓へ戻ってきます。 また、血液は体内に侵入してきたウイルスや細菌を白血球で撃退したり(免疫構造)、血管壁が破損したときに凝固して破損個所を修復したりします。さらには、各器官のはたらきを調整するための"情報伝達"の役目も担っています。 血液成分の約半分を占める赤血球は、直径6~9μm(1μm=1000分の1mm)。中央がへこんだ円盤状の細胞です。 その名のとおり赤色で、核をもたず柔軟性に富み、簡単に変形可能なため、毛細血管の薄い壁を通過できます。 からだ全体の血液中には、20~25兆個もの赤血球が存在し、酸素を運び、二酸化炭素を回収する工程を繰り返しています。主成分はヘモグロビンという鉄を含む色素です。 赤血球は約4カ月で寿命を迎え、時期がくると肝臓や脾臓で破壊されますが、ヘモグロビンは胆汁の成分、ビリルビンとして再利用されます。 白血球は無色で細胞内に核をもっています。 白血球には「顆粒球」「リンパ球」「単球」の3つの種類があります。1m3に6000個程度存在し、血流にのり全身を巡ります。 顆粒球は、好塩基球、好中球、好酸球に分かれ、それぞれが殺菌物質を放出します。 リンパ球にはヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞があり、B細胞は体内に侵入した病原体を攻撃する抗体をつくります。 単球は不要になった細胞を取り込み、マクロファージとなって破壊するなど、外敵の侵入を感知し、攻撃します。 血小板は核のない細胞で、骨髄のなかにある細胞、巨核球の一部がちぎれた断片からできています。通常は円形をしていますが、活動するときには突起を出して形を変化させます。 血小板は損傷部分から血液の流出(出血)があると損傷部位に集まり、一時的に傷口をふさぎます。 その後、血液中のたんぱく質である"フィブリノーゲン"が糸状のフィブリンに変化し、そこに赤血球や白血球がからみついて、血液のかたまりをつくります。さらに血漿のなかにある凝固因子に働きかけて止血します。 血漿は、淡黄色をした血液の液体成分です。約9割が水分であり、そのほかは血液の浸透圧(水分)を調整するアルブミン、外敵を攻撃するグロブリン、血液凝固を助けるフィブリノーゲンなどのたんぱく質、ブドウ糖、アミノ酸、脂肪、塩化ナトリウム、イオンなどで構成されています。 主に、水分、塩分、無機質などの栄養やホルモンを溶かし込み、必要な場所まで運んで栄養として与え、そこから老廃物を引き取るはたらきをします。