骨の検査の目的

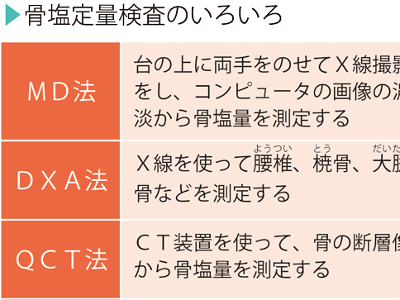

主に骨粗鬆症の有無を調べるための検査です。骨のなかの骨塩量(カルシウムやリンなど)を測定し、骨量が低下していないかを調べます。 骨塩定量検査は測定する骨の部位によってさまざま方法がとられます。 骨塩量の基準値は、YAM(若年成人平均値)の80%以上です。YAMが70%未満になると骨減少症とされ、骨粗鬆症の危険が高まります。 骨塩量は成長期に増加して30~40歳代で最大に達し、その後は加齢とともに減少します。骨塩量の減少や骨粗鬆症の大半は老化によるものと考えられます。また、骨塩量の減少には女性ホルモンも関係しており、閉経後の女性にも骨粗鬆症が多くみられます。若い人で骨塩量が減少している場合は、カルシウム代謝異常や悪性腫瘍などが疑われます。

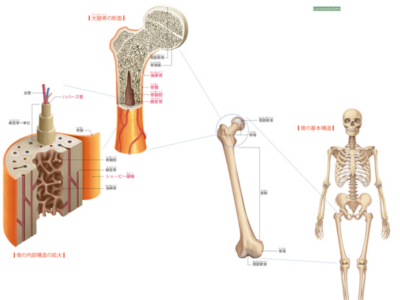

骨の構造

骨は、とても小さな骨細胞(骨芽細胞)の集合体が石灰質化したものです。よくみると複雑な構造をしていて、血管も無数に通っています。 骨の構造は、表面を覆う白色の結合組織である骨膜、その内側の硬い骨質からなる緻密骨、内部に骨髄を含む柔軟な骨質の海綿骨という3層からなります。 骨膜には、神経・血管・リンパ管が通っていて、刺激伝達や栄養の運搬という仕事を担い、骨の成長をつかさどります。 そして、骨膜と緻密骨は、シャーピー線維(結合線維)でしっかりと結合されています。 主成分のカルシウムやリンが厚く沈着した骨質をもつのが、緻密骨です。 緻密骨の中央には、ハバース管という血管を通す管があり、骨細胞に栄養を運ぶ役目を担っています。ハバース管を緻密質の骨が幾重にも包み込んで緻密骨の1単位となり、それが集合体となっています。 そして、緻密骨の集合体の内側には、マングローブの根っこのように密集した柔らかな海綿質でできた海綿骨があり、脊髄を覆っています。 中心にある骨髄腔は、骨はなく空洞になっています。 骨髄腔のなかは、血液をつくる成分の骨髄で満たされています。