花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

血中脂質検査の目的

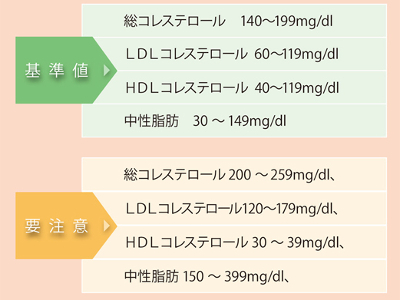

脂質異常症(高脂血症)の有無をチェック 血液検査によって、血液中の「総コレステロール」「中性脂肪」「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」を測定し、脂質異常症の有無を調べます。脂質異常症は、LDLコレステロールが過剰になる「高LDLコレステロール血症」、HDLコレステロールが少なすぎる「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪が過剰になる「高中性脂肪血症」の3つに分類されます。 血中脂質が基準値から外れるもっとも大きな要因は、やはり生活習慣にあるといえます。高カロリーの食事、コレステール・脂肪・糖分を多く含む食品の食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎは、コレステロールや中性脂肪を増加させます。また、運動不足は脂質の代謝能力を低下させ、中性脂肪の蓄積につながります。さらに、喫煙はHDLコレステロールを減らして、LDLコレステロールを優位にするといわれています。 そのほかの要因としては、ほかの病気が原因で、二次的に脂質異常を来す場合です。脂質異常の原因となる病気には、甲状腺機能低下症、糖尿病、クッシング症候群、ネフローゼ症候群、尿毒症、原発性胆汁性肝硬変、閉塞性黄疸、膠原病などがあげられます。また、遺伝性の高コレステロール血症や高中性脂肪血症もあります。 服用中の薬が原因で脂質異常症になることもあります。なかでも服用者がとくに多いのが高血圧に用いられる降圧薬です。そのほかにも、副腎皮質ホルモン薬、向精神薬、女性では経口避妊薬(ピル)や、更年期障害などに用いられる女性ホルモン薬などが原因となります。 高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症といった脂質異常は、動脈硬化を促進して、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。 LDLそのものは、全身に必要なコレステロールを供給するという重要な役目を担っており、決して悪玉ではありません。しかし、血液中のLDLが過剰になると、LDLは動脈の内膜の傷から内部に侵入し、動脈壁に蓄積していきます。結果、動脈壁は厚く硬くなり、粥状動脈硬化が進んで行くのです。 一方、HDLは余分なコレステロールを回収してくれるので、動脈硬化を抑制します。しかし、HDLが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになります。つまり、LDLとHDLのバランスがとれていれば、動脈硬化にはなりにくく、両者のバランスが崩れてLDLが優位になると、動脈硬化を促進してしまうということです。 また、中性脂肪が過剰になると、それに反比例するように、HDLが減ることがわかっています。さらに、中性脂肪が高くなると、LDLが小型化したLDL、「スモール・デンス・LDL」が増加します。小型化したLDLは、もっているコレステロールは少なくなるものの、動脈壁に侵入しやすくなっています。このことから、小型化したLDLは"超悪玉コレステロール"とも呼ばれており、通常のLDLよりもさらに質が悪くなっているということです。また、同じコレステロール量でも、小型化したLDLをもっている人は、心筋梗塞に3倍かかりやすいといわれています。 動脈硬化に直接悪影響を及ぼすのはLDLですが、中性脂肪も間接的に動脈硬化促進に働きます。また、HDLは低下することでLDLを野放しにし、動脈硬化を間接的に促進します。