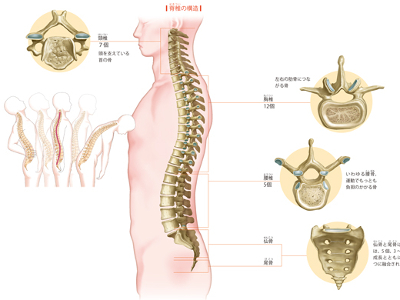

背骨のメカニズム

背骨は、首からお尻にかけて5種類26個の椎骨が縦に並び、これらを軟骨がつなぐ構造になっています。 まず、頸椎は7個の首の骨で、頭を支えています。その下にある胸椎は12個で、左右に12対ある肋骨につながっています。 胸椎の下にある腰椎5個は、上半身を曲げる動作をする際に、もっとも負担がかかる部位です。 その下に続く仙骨、尾骨は、生まれたときにはそれぞれ5個、3~5個の椎骨で形成されていますが、成長とともに骨が融合して、成人ではそれぞれ1個になっています。尾骨は人間の進化により、失われた尻尾の名残ともいわれています。 背骨を横から見ると直線ではなく、アルファベットのS字形にゆるやかなカーブを描いています。 これは、脊椎の"生理的弯曲"といい、基本的に直立生活をする人間が重たい頭を支え、運動などによる外部からの衝撃を和らげるための形状です。カーブを利用して重力を分散させ、筋肉の負担を減らしているのです。 このカーブが崩れたり、側方に弯曲したりしてしまうと、重力の分散がうまくいかず、一部に大きな負荷がかかります。結果、肩こり、腰痛などを引き起こし、全身のバランスが狂い、猫背やお腹が前に出るなど、姿勢も崩れます

骨・関節の異常(骨粗鬆症/関節リウマチ/脱臼/捻挫)

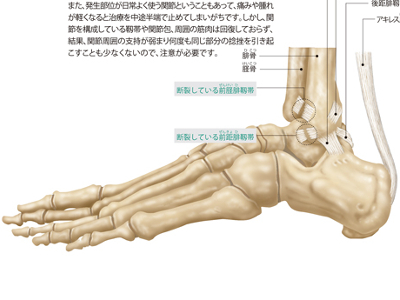

骨・関節に生じるトラブルの代表は、「骨粗鬆症」と、複数の関節に左右対称の関節炎を引き起こす「関節リウマチ」です。どちらも、中高年に多くみられます。 骨を硬く充実させている骨塩(リン酸カルシウムなど)は加齢とともに減少していきます。その減少が過度に進んで、骨の中身がスカスカになり、骨折しやすくなった状態が骨粗鬆症です。 骨粗鬆症の影響が、早い時期から現れるのが"脊椎骨"です。身長が縮んだり、腰痛がおきたり、背中や腰が曲がるなどの症状が現れ、進行すると、上半身の重みで脊椎に圧迫骨折がおきることもあります。また、つまずくなど、ちょっとしたことで大腿骨や手首、腕の付け根を骨折することもよくあります。 骨粗鬆症は、閉経後の女性に多くみられます。これは女性ホルモンのエストロゲンの分泌が減少し、骨吸収がすすむためです。 今もなお原因解明の途上にある病気ですが、自己免疫による炎症が関与していると考えられています。 関節は関節包という「袋」で覆われています。その内側にある滑膜という部分から関節をスムーズに動かすための関節液が分泌されています。この滑膜に炎症がおこると、滑膜が増殖して軟骨や骨を侵食して破壊してしまい、やがて関節全体が変形して、その機能が障害されていきます。 炎症が進行、悪化すると骨の破壊や関節機能の障害はもとより、心臓、肺、腎臓などの器官への合併症を引き起こすこともあります。 関節組織には骨と骨が向かい合っている面があり、この面の位置関係が外的な力や病的な原因で本来の状態からずれてしまった状態を「脱臼」といいます。 外力により発生する脱臼を「外傷性脱臼」といいます。全身の関節でおこりますが、主に肩鎖(けんさ)関節、肩関節、肘(ちゅう)関節、指関節など上肢の関節に多くみられます。 病的な原因の脱臼は、化膿性関節炎などが原因で関節内に膿がたまってしまい、関節包が過度に伸張した状態になったり、慢性関節リウマチで靱帯や関節包がゆるんでしまうとおこります。 また、一度脱臼をおこした関節は、支える組織の修復が不十分な場合、軽微な外力で脱臼を繰り返してしまうことがあります。これを「反復性脱臼」といいます。 脱臼の症状は、弾発性固定(関節が動かない)、関節部の変形や疼痛、腫脹(しゅちょう)を伴います。発生頻度は青・壮年に高く、小児や高齢者では比較的低くなっています。小児や高齢者の骨は青・壮年に比べて硬度が低く、外力が働いた場合に脱臼ではなく骨折をおこすためと考えられています。 捻挫は、関節が可動域を超える運動をしいられて、一時的に偏位する(一方に偏る)ことによっておこります。 骨と骨をつないでいる関節は、衝撃が集まりやすく障害を受けやすい部位です。具体的には、関節を包む関節包や、関節を補強する靱帯が損傷します。 関節は動かせる範囲が決まっており、継続して力のかかる動きには弱いため、運動時に限らず日常生活でも捻挫はよく引き起こされます。"むち打ち症""突き指"などは日常生活でおこる捻挫の代表例です。 捻挫をおこすと、患部に熱感や腫脹、痛みなどを伴う炎症が発症します。損傷が重度のケースでは、骨折や靱帯断裂があり、これらは放置すると、運動障害や関節の軸変形になる可能性があるので、自己判断に頼らずに初期の診断をしっかりと行う必要があります。 また、発生部位が日常よく使う関節ということもあって、痛みや腫れが軽くなると治療を中途半端で止めてしまいがちです。しかし、関節を構成している靱帯や関節包、周囲の筋肉は回復しておらず、結果、関節周囲の支持が弱まり何度も同じ部分の捻挫を引き起こすことも少なくないので、注意が必要です。

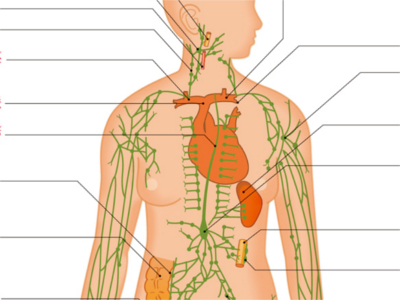

リンパ系の構造とはたらき

からだのなかには、リンパ管という細い管のネットワークが張り巡らされています。 リンパ管は、全身に網の目のように広がっている細いリンパ管(毛細リンパ管)が、合流しながら太くなっていきます。 右側上半身のリンパ管は、合流を繰り返しながら、右リンパ本幹(右胸管)へ、それ以外は左リンパ胸管(胸管)につながります。最終的には右リンパ本幹は内頸静脈へ、左リンパ胸管は鎖骨下静脈へと合流し、血液に戻ります。 毛細リンパ管の壁は内被細胞でできていて、随所に細胞の間が開いている所があり、その隙間からリンパ球を含む組織液がしみ出てリンパ液となります。リンパ管を通って静脈に戻るリンパ液は、心臓から動脈を通り、毛細血管から再びしみ出してリンパ管に入り、循環します。 リンパ管の合流地点の要所には、リンパ節(リンパ腺)と呼ばれる豆状にふくらんだ器官があります。1~20mmという大きさで、数は全身に約800個。首、わき、ひじ、ひざ、足の付け根となる鼠径部など、四肢や頭と体幹をつなぐ関節部に集中しています。 リンパ節は、ケガなどをして細菌などが体内に入った場合、それらをせき止める場所です。細菌が血液に混入するのを防ぐため、傷を負った部位から近いリンパ節で細菌を捕え、その場にとどめます。 そのため、傷口とは別に"リンパ節が腫れる"などの炎症をおこしますが、リンパ節より先に細菌を通さない"関所"の役割を担っているのです。 リンパ液の成分は、血漿とほぼ同じです。しかし、たんぱく質量は少なく、白血球の一部であるリンパ球が含まれています。 リンパ球には、ヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞など複数の種類があります。これらは、侵入してきた病原体を攻撃するというはたらきは同じですが、複数の菌に対処できるように、それぞれ攻撃相手となる外敵を違えています。 また、B細胞やT細胞、マクロファージ、樹状細胞などの免疫細胞は、胸腺、脾臓、リンパ節、パイエル板、扁桃、虫垂、赤色骨髄といった付随的なリンパ組織を足場に使って、からだを循環しています。