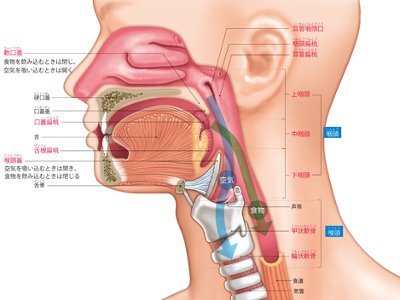

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

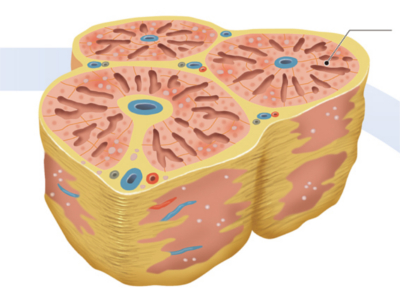

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。

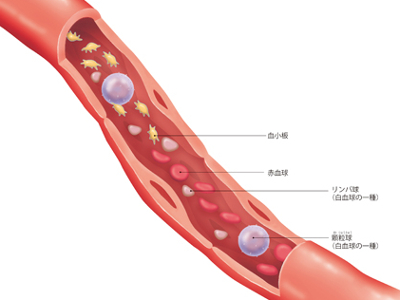

血液(血球)のプロフィール

血液は赤血球、白血球、リンパ球、血小板を含めた有形成分(細胞)が40~45%、液体成分の血漿が55~60%で構成されています。有形成分は、ほとんどが赤血球であり、白血球やリンパ球、血小板は1%程度しか含まれていません。 血液は心臓から血管を流れて、からだのすみずみまで酸素と栄養を運び、二酸化炭素や老廃物を回収して、再び心臓へ戻ってきます。 また、血液は体内に侵入してきたウイルスや細菌を白血球で撃退したり(免疫構造)、血管壁が破損したときに凝固して破損個所を修復したりします。さらには、各器官のはたらきを調整するための"情報伝達"の役目も担っています。 血液成分の約半分を占める赤血球は、直径6~9μm(1μm=1000分の1mm)。中央がへこんだ円盤状の細胞です。 その名のとおり赤色で、核をもたず柔軟性に富み、簡単に変形可能なため、毛細血管の薄い壁を通過できます。 からだ全体の血液中には、20~25兆個もの赤血球が存在し、酸素を運び、二酸化炭素を回収する工程を繰り返しています。主成分はヘモグロビンという鉄を含む色素です。 赤血球は約4カ月で寿命を迎え、時期がくると肝臓や脾臓で破壊されますが、ヘモグロビンは胆汁の成分、ビリルビンとして再利用されます。 白血球は無色で細胞内に核をもっています。 白血球には「顆粒球」「リンパ球」「単球」の3つの種類があります。1m3に6000個程度存在し、血流にのり全身を巡ります。 顆粒球は、好塩基球、好中球、好酸球に分かれ、それぞれが殺菌物質を放出します。 リンパ球にはヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞があり、B細胞は体内に侵入した病原体を攻撃する抗体をつくります。 単球は不要になった細胞を取り込み、マクロファージとなって破壊するなど、外敵の侵入を感知し、攻撃します。 血小板は核のない細胞で、骨髄のなかにある細胞、巨核球の一部がちぎれた断片からできています。通常は円形をしていますが、活動するときには突起を出して形を変化させます。 血小板は損傷部分から血液の流出(出血)があると損傷部位に集まり、一時的に傷口をふさぎます。 その後、血液中のたんぱく質である"フィブリノーゲン"が糸状のフィブリンに変化し、そこに赤血球や白血球がからみついて、血液のかたまりをつくります。さらに血漿のなかにある凝固因子に働きかけて止血します。 血漿は、淡黄色をした血液の液体成分です。約9割が水分であり、そのほかは血液の浸透圧(水分)を調整するアルブミン、外敵を攻撃するグロブリン、血液凝固を助けるフィブリノーゲンなどのたんぱく質、ブドウ糖、アミノ酸、脂肪、塩化ナトリウム、イオンなどで構成されています。 主に、水分、塩分、無機質などの栄養やホルモンを溶かし込み、必要な場所まで運んで栄養として与え、そこから老廃物を引き取るはたらきをします。

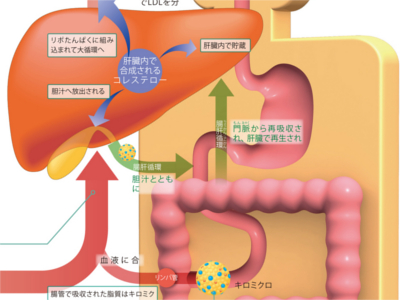

コレステロールの循環

コレステロールは、細胞膜の構成成分となったり、ホルモンや胆汁酸の材料となるなど、からだにとって有益なはたらきをしています。しかし、血液中のコレステロールが増えると動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞・狭心症・脳梗塞など重大な病気を招く可能性が高まります。 血液中の脂質は、リポたんぱく(コレステロールや中性脂肪を芯とし、その表面が水に溶けやすいリン脂質などで覆われたもの)として存在している。その一種であるLDLは、主にコレステロールを全身に運ぶ役割を担っている。 細胞に取り込まれたLDLのコレステロールは、小胞体でACAT(アシルCoAコレステロールアシルトランスフェラーゼ)という酵素の作用でコレステリルエステルに変換され、貯蔵される。また、遊離コレステロールに変換されてホルモン合成に利用される。 利用されないコレステロールはHDL(リポたんぱくの一種)に取り込まれて肝臓に運ばれる。また、HDLは血中LDLからもコレステリルエステルを受け取る。 全身の細胞から運ばれてきたLDLとHDLは、肝臓の細胞内に取り込まれ、リポたんぱくとして再利用される。 腸管で吸収された脂質はキロミクロン(リポたんぱくの一種)としてリンパ液・血液を流れるが、その後、肝臓の細胞に取り込まれ、リポたんぱくとして再利用。

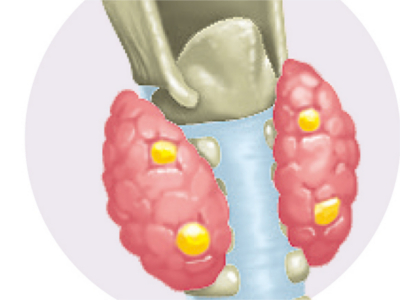

さまざまなホルモンのはたらき

甲状腺ホルモン 全身の細胞の活性化を促進する作用があります。主なはたらきは、以下の8つです。 ①基礎代謝と熱産生を上げて体温を上昇させる。 ②心拍数を上げて血圧を上昇させる。 ③交感神経のはたらきを高め、アドレナリン分泌を増加させる。 ④精神機能を高め、興奮した状態をつくり出す。 ⑤食後血糖を上昇させる。 ⑥血液中のコレステロール濃度を下げる。 ⑦成長ホルモンの合成を高めるとともに、作用を増強する。 ⑧成長期の中枢神経細胞の分化・成熟を促すなど。 カルシトニン 血液中のカルシウム濃度が増加することで分泌が促されます。血液中のカルシウムを骨に移動させて、骨の形成を促進します。 副甲状腺ホルモンは、骨のカルシウムを血液中に放出させるとともに、腎臓から尿へのカルシウムの排泄を抑制して、血液中のカルシウム濃度を高めます。また、腎臓でのビタミンDの活性化を促進することで、間接的に消化管からのカルシウム吸収を促します。 腎臓でつくられるエリスロポエチンは、アミノ酸165個からなるホルモンで、骨髄に作用し、赤血球の増殖・成熟を刺激します。 心臓からは、心房性ナトリウム利尿ホルモンが分泌され、高血圧などの心臓負担を和らげています。 胃から分泌されるグレリンは摂食亢進、成長ホルモン分泌促進、インスリン分泌抑制作用をもっています。 ガストリンは胃酸の分泌を促進します。 コレシストキニンは胆のうの収縮促進や腸管の運動を刺激します。 セクレチンはすい臓から水分と重炭酸の分泌の促進、胆汁分泌の促進、胃酸分泌と消化管運動の抑制をします。 副腎皮質ホルモン アルドステロン(ミネラルコルチコイド)は、腎臓から尿に排泄されるナトリウムを制限して、血中のナトリウム濃度を高めて血圧を上昇させ、水分の体内貯留を促進します。 コルチゾール(糖質コルチコイド)は、血液中のブドウ糖の供給を増加させる糖代謝作用です。またストレスを受けたり、感染がおこったときなどに大量に分泌されます。 デヒドロエピアンドロステロン(DHEA・副腎性性ホルモン)は、副腎皮質でつくられる男性ホルモンです。女性では、これがさらに女性ホルモンに変わります。性ホルモンは主に精巣や卵巣からつくられますが、副腎でもつくられています。 副腎髄質ホルモン アドレナリンとノルアドレナリンは、カテコールアミンと呼ばれるホルモンです。ともに突然の危機や非常時に直面したときなどに、交感神経の緊張により分泌が刺激されて、事態に対処するよう生体機能をコントロールするはたらきがあります。 すい臓にはランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集合体が無数に散らばっており、インスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌する内分泌腺として働いています。 グルカゴンは、肝臓内のグリコーゲンを分解、ブドウ糖の生産を促します。 インスリンは血液中の血糖値が過度に上昇するのを抑え、逆にグルカゴンは血糖値が下がり過ぎないように働きます。 男性は、黄体形成ホルモンが下垂体から分泌され、テストステロンを精巣の間質細胞が分泌します。このテストステロンの作用により、思春期に性器の成熟、声変わり、ひげが生えるなどの変化がおこります。卵胞刺激ホルモンから精子がつくられます。 女性は、卵胞や黄体が卵巣で発達し、生殖に必要なエストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。

腎臓・尿検査の目的

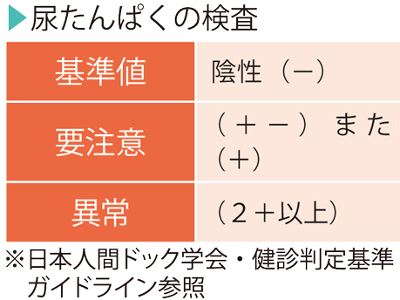

尿たんぱく・尿糖・尿潜血・尿沈渣は、主に腎臓や尿路の機能の障害を調べるための検査です。 血液中のたんぱくは、腎臓の糸球体でろ過され、99%以上は尿細管で再吸収されて血液に戻り、残りの約1%が尿中に排泄されます。尿たんぱくでは、この尿中のたんぱくの量を調べます。 尿糖では、血液中から尿中にもれ出したブドウ糖を調べる検査です。糖尿病の有無を調べる代表的な検査です。 尿潜血は、主に腎臓や膀胱、尿道など、尿の通り道の出血を調べます。 尿沈渣とは、採取した尿を遠心分離機にかけて沈殿してくる固形成分を調べる検査で、尿たんぱくや尿糖、尿潜血などで異常がみられたときに、尿中に出てくる細胞や細菌などをくわしく調べるために行われます。 尿たんぱく(定性検査)は、試薬や試験紙を使って行われます。そして、試薬や試験の色が変わらなければ「陰性」、異常なしとされます。定量検査で1日100mg以下であれば問題はありません。 尿糖(定性検査)、尿潜血も尿たんぱく同様、試験紙の変色具合で判定されます。色が変わらなければ「陰性」、異常なしです。尿糖の定量検査の基準値は、1日1g以下です。 尿潜血で「陽性」となった場合は、尿沈渣で尿中の赤血球数を調べます。1視野(400倍)に赤血球が1個以内、白血球が3個以内、上皮細胞や結晶成分も少量であれば、異常なしとされます。 尿たんぱくで陽性となる主な原因は、腎臓や尿路の機能異常や尿路感染症などです。腎炎、腎盂腎炎、膀胱炎、糖尿病性腎症、腎硬化症、ネフローゼ症候群、などが考えられます。そのほかにも、慢性関節リウマチなどの膠原病で、尿たんぱくが異常値を示すことがあります。また、妊娠中に尿たんぱくがみられる場合は、妊娠中毒症が疑われます。 尿糖が陽性となる原因の大半は糖尿病です。そのほかにも、甲状腺機能亢進症などのホルモン異常、腎性糖尿などが考えられます。 尿潜血が陽性になる原因の病気には、腎臓の外傷、特発性腎出血、腎腫瘍、腎結核、腎結石、急性腎炎、尿管結石、尿管腫瘍、膀胱炎、膀胱結石、前立腺炎などがあります。 尿沈渣は、異常となった成分によって関係する病気が異なりますが、急性腎炎、慢性腎炎、腎結石、尿路結石、尿路感染症、痛風、閉塞性黄疸、急性肝炎、悪性腫瘍、白血病などが考えられます。

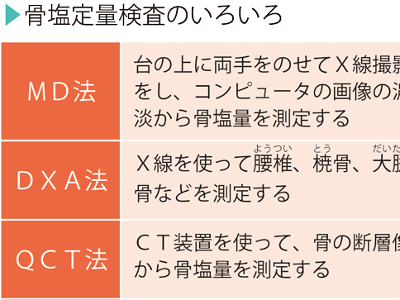

骨の検査の目的

主に骨粗鬆症の有無を調べるための検査です。骨のなかの骨塩量(カルシウムやリンなど)を測定し、骨量が低下していないかを調べます。 骨塩定量検査は測定する骨の部位によってさまざま方法がとられます。 骨塩量の基準値は、YAM(若年成人平均値)の80%以上です。YAMが70%未満になると骨減少症とされ、骨粗鬆症の危険が高まります。 骨塩量は成長期に増加して30~40歳代で最大に達し、その後は加齢とともに減少します。骨塩量の減少や骨粗鬆症の大半は老化によるものと考えられます。また、骨塩量の減少には女性ホルモンも関係しており、閉経後の女性にも骨粗鬆症が多くみられます。若い人で骨塩量が減少している場合は、カルシウム代謝異常や悪性腫瘍などが疑われます。

骨・関節の異常(骨粗鬆症/関節リウマチ/脱臼/捻挫)

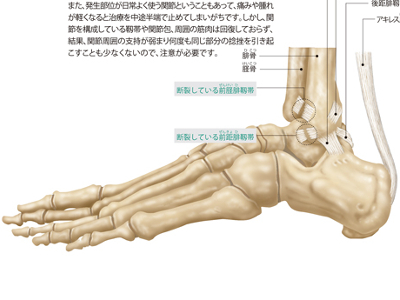

骨・関節に生じるトラブルの代表は、「骨粗鬆症」と、複数の関節に左右対称の関節炎を引き起こす「関節リウマチ」です。どちらも、中高年に多くみられます。 骨を硬く充実させている骨塩(リン酸カルシウムなど)は加齢とともに減少していきます。その減少が過度に進んで、骨の中身がスカスカになり、骨折しやすくなった状態が骨粗鬆症です。 骨粗鬆症の影響が、早い時期から現れるのが"脊椎骨"です。身長が縮んだり、腰痛がおきたり、背中や腰が曲がるなどの症状が現れ、進行すると、上半身の重みで脊椎に圧迫骨折がおきることもあります。また、つまずくなど、ちょっとしたことで大腿骨や手首、腕の付け根を骨折することもよくあります。 骨粗鬆症は、閉経後の女性に多くみられます。これは女性ホルモンのエストロゲンの分泌が減少し、骨吸収がすすむためです。 今もなお原因解明の途上にある病気ですが、自己免疫による炎症が関与していると考えられています。 関節は関節包という「袋」で覆われています。その内側にある滑膜という部分から関節をスムーズに動かすための関節液が分泌されています。この滑膜に炎症がおこると、滑膜が増殖して軟骨や骨を侵食して破壊してしまい、やがて関節全体が変形して、その機能が障害されていきます。 炎症が進行、悪化すると骨の破壊や関節機能の障害はもとより、心臓、肺、腎臓などの器官への合併症を引き起こすこともあります。 関節組織には骨と骨が向かい合っている面があり、この面の位置関係が外的な力や病的な原因で本来の状態からずれてしまった状態を「脱臼」といいます。 外力により発生する脱臼を「外傷性脱臼」といいます。全身の関節でおこりますが、主に肩鎖(けんさ)関節、肩関節、肘(ちゅう)関節、指関節など上肢の関節に多くみられます。 病的な原因の脱臼は、化膿性関節炎などが原因で関節内に膿がたまってしまい、関節包が過度に伸張した状態になったり、慢性関節リウマチで靱帯や関節包がゆるんでしまうとおこります。 また、一度脱臼をおこした関節は、支える組織の修復が不十分な場合、軽微な外力で脱臼を繰り返してしまうことがあります。これを「反復性脱臼」といいます。 脱臼の症状は、弾発性固定(関節が動かない)、関節部の変形や疼痛、腫脹(しゅちょう)を伴います。発生頻度は青・壮年に高く、小児や高齢者では比較的低くなっています。小児や高齢者の骨は青・壮年に比べて硬度が低く、外力が働いた場合に脱臼ではなく骨折をおこすためと考えられています。 捻挫は、関節が可動域を超える運動をしいられて、一時的に偏位する(一方に偏る)ことによっておこります。 骨と骨をつないでいる関節は、衝撃が集まりやすく障害を受けやすい部位です。具体的には、関節を包む関節包や、関節を補強する靱帯が損傷します。 関節は動かせる範囲が決まっており、継続して力のかかる動きには弱いため、運動時に限らず日常生活でも捻挫はよく引き起こされます。"むち打ち症""突き指"などは日常生活でおこる捻挫の代表例です。 捻挫をおこすと、患部に熱感や腫脹、痛みなどを伴う炎症が発症します。損傷が重度のケースでは、骨折や靱帯断裂があり、これらは放置すると、運動障害や関節の軸変形になる可能性があるので、自己判断に頼らずに初期の診断をしっかりと行う必要があります。 また、発生部位が日常よく使う関節ということもあって、痛みや腫れが軽くなると治療を中途半端で止めてしまいがちです。しかし、関節を構成している靱帯や関節包、周囲の筋肉は回復しておらず、結果、関節周囲の支持が弱まり何度も同じ部分の捻挫を引き起こすことも少なくないので、注意が必要です。

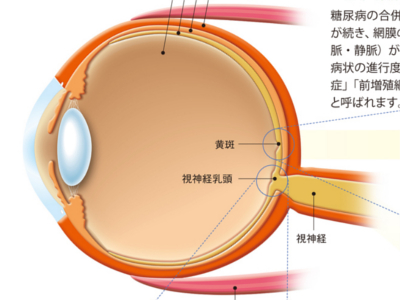

目の病気の仕組み(糖尿病網膜症/網膜静脈閉塞症/網膜剥離)

目の病気のなかでも、網膜に何らかの異常を引き起こす病気は、視覚に大きなダメージを与えます。眼底(主に網膜)に出血がおきる「糖尿病網膜症」や「網膜静脈閉塞症」、網膜がはがれてしまう「網膜剥離」がその代表です。 糖尿病の合併症の一つで、高血糖が続き、網膜の細かな血管(細小動脈・静脈)が障害された状態です。病状の進行度により、「非増殖網膜症」「前増殖網膜症」「増殖網膜症」と呼ばれます。 ・第1段階 非増殖網膜症 障害された血管にコブのようなもの(毛細血管瘤)ができます。このコブから血液中の成分がもれると網膜がむくみます。また、網膜に白いシミのようなもの(白斑)ができたり、傷んだ血管から出血することもあります。 ・第2段階 前増殖網膜症 細小動脈血管に血栓ができると血流が途絶え、神経線維が壊死して、白い斑点(軟性白斑)が出現します。また、血管の太さが不規則になり、不完全でもろい血管(新生血管)が新たにでき始めます。 ・第3段階 増殖網膜症 酸欠状態を切り抜けようと新生血管が硝子体内へ出現します。新生血管はもろいため、出血をおこします。また、新生血管の周囲に膜状の組織(増殖膜)がつくられ、網膜や硝子体を足場に成長。成長過程で増殖膜が収縮し、網膜を引っ張った場合、網膜剥離がおきます。 網膜の静脈が詰まってしまう病気です。平行して走行する動脈が硬化したために静脈が圧迫され、詰まるケースがほとんどです。多くの場合、視神経乳頭のあたりから枝分かれして網膜全体に広がっている網膜動脈・静脈の交差している部分で詰まります。詰まったのちに静脈から出血して網膜に血液があふれてくると、その部分の網膜は光を感知できず、視野が欠損します。 何らかのきっかけで網膜に穴があき、そこから液化した硝子体が流入して、網膜がはがれてしまう病気です。 網膜の穴には、何かのはずみで硝子体に網膜が引っ張られて破れた「裂孔」と、網膜に自然に生じた「円孔」の2種類があります。 図は後部硝子体剥離によって生じた裂孔から網膜剥離へと至る過程を表したものです。 裂孔原性網膜剥離の経過 ①加齢とともに、ゼリー状の硝子体内部が液化して流れ出したり、収縮をおこすと、硝子体が網膜からはがれて前方へ移動する(後部硝子体剥離) ②硝子体が前方へ移動するため、網膜が引っ張られて穴(裂孔)があく ③液化した硝子体が裂孔に流れ込み、神経網膜が色素上皮層からはがれて浮き上がる 「牽引性網膜剥離」と「浸出性網膜剥離」の2つのタイプがあります。 ・牽引性網膜剥離 網膜の血管(新生血管)が硝子体中にのび、硝子体と網膜が癒着し、硝子体は液化する。新生血管の周囲にできた増殖膜が収縮して網膜を引っ張り、剥離させる。糖尿病網膜症に多い ・浸出性網膜剥離 脈絡膜に腫瘍や炎症が生じ、その部分からしみ出た水分(浸出液)が神経網膜と色素上皮層・脈絡膜の間にたまり、網膜を剥離させる

目・耳の検査の目的

視力・眼底・眼圧の検査は、目の異常や病気を調べるための検査です。 聴力検査は、耳の聞こえを調べる検査です。主に耳の病気や聞こえの機能の不調などを早期に発見するために行われますが、外耳から脳までのトラブルをチェックできます。 視力検査の基準値は、左右ともに0.7以上です。0.6以下になると、矯正が必要になります。 眼底検査は、0~4までの5段階で程度を分類しています。基準値は0です。 眼圧検査の基準値は、10~21mmHgです。高い眼圧が続くときは、早期に治療をしないと失明するおそれがあります。 聴力検査は、1000Hz・30dB、4000Hz・40dBの音の両方が聴取可能であれば、正常とされます。 眼に入った光は、角膜で大きく屈折し、水晶体で屈折を調節されてから、網膜で像を結びます。この時、屈折率が正常であれば、網膜でぴったりと像を結び、ピントが合うのですが、屈折率が弱過ぎたり、強過ぎたりすると、ピントが合いません。これを屈折異常といい、近視や乱視、遠視などが疑われます。 眼底検査の異常には、緑内障や白内障、網膜剥離、加齢黄斑変性症、糖尿病性網膜症など眼の病気のほか、高血圧や動脈硬化、糖尿病、膠原病、感染症、血液疾患、脳腫瘍、くも膜下出血、硬膜下出血などもかかわっています。 眼圧検査が基準値を超える場合は、高眼圧症や緑内障が疑われます。