花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

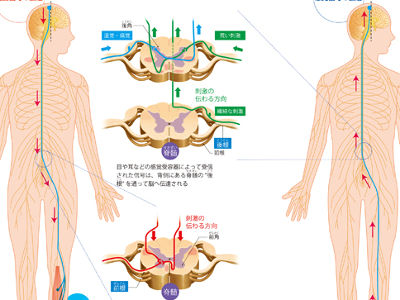

感覚神経と運動神経

末梢神経は、感覚神経と運動神経の2つに分けられます。 感覚神経には、脊髄神経後根のほか、「内耳神経」、「視神経」、「嗅神経」などがあります。 聞く、見る、触れる、嗅ぐなどの体外から受けた刺激に興奮して、脳の中枢にそれらの情報を伝える神経です。 感覚神経は伝達経路が末端から中央・中心に向かっているので「求心性神経」とも呼ばれます。 多くの脊髄神経では、皮膚の触覚・味覚を伝える感覚神経は、運動神経と混ざった形でからだ中に張り巡らされています。 運動神経は、大脳皮質から発せられた指令を、からだの各部位に伝えるための神経です。 伝達経路が中枢から末端、遠方に向かっているので「遠心性神経」とも呼ばれます。 また、向かった先が骨格筋の場合は「体性運動神経」、分泌腺や内臓の平滑筋の場合は「自律神経」となります。

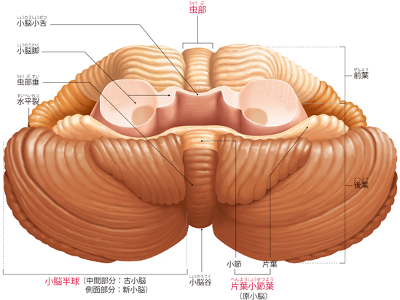

小脳・脳幹のはたらき

脳全体の約1割の重量をもつ小脳は、小脳虫部を中央に、左右一対の小脳半球で構成されています。 小脳は新小脳、古小脳、原小脳の3つに分けられ、新小脳は大脳から送られる運動指令を自動化して脳にフィードバックするはたらきを、古小脳と原小脳は、平衡感覚や筋からの情報を利用した姿勢の維持や、細かい運動調整に関与しています。 細かい溝が多数走っている小脳表面は、神経細胞が集まっている小脳皮質で覆われています。全身から届いた情報を整理、統合し、赤核や視床を経由して大脳皮質や全身に伝達しています。 また、手足、眼球などの運動動作は、大脳皮質に情報を送らず、小脳自らが脳幹や脊髄経由で直接筋肉に指令を送り、調整しています。 脳幹は、大脳の下方にある間脳に続く中脳、橋、延髄で構成されています。小脳は橋の背面にのるように位置することから、脳幹は大脳と脊髄を結ぶ通路の役割も果たしています。 間脳は、視床と視床下部に分けられます。視床は脊髄を通って送られてきた嗅覚以外の感覚情報を大脳に伝える中継点の役割があります。視床下部は、自律神経系と内分泌系の神経伝達の中枢です。 脳幹では、中脳が視覚・聴覚の反射、橋では呼吸リズム、嚥下などの反射運動の神経伝達を担当しています。さらに、延髄は代謝・血液循環の調節に関与しています。 生命の維持に重要な自律神経の中枢と関係するほか、呼吸、心拍、体温調節など、間脳・脳幹は生命維持に深くかかわる重要なはたらきを遂行する器官です。

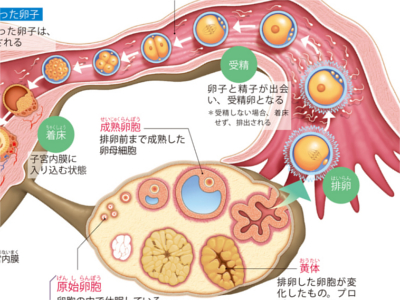

受精と排卵のメカニズム

思春期になると、脳の下垂体から"卵胞刺激ホルモン"と、"黄体ホルモン"が分泌され、卵巣内膜内の原始卵胞(成熟していない卵胞)が活動を始めます。 卵胞が成熟(成熟卵胞)すると卵胞の膜が破裂し、なかの卵子は卵巣の外に排出されます。この状態が「排卵」です。 卵巣からの排卵は月に一度、月経周期に合わせて、左右どちらかの卵巣から行われます。 排卵が終わった卵胞は黄体に変わり、プロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌します。 このホルモン分泌で子宮内膜に厚みが増し、受精卵が着床しやすくなります。 排卵された卵細胞(卵子)は卵管に取り込まれ、厚みが増した内膜の子宮へと送られます。 受精はこの卵管内で行われ、受精卵となって子宮内膜に着床します。受精をしなかった場合、厚みを増した内膜ははがれ落ち、受精しなかった卵子や血液とともに、膣から"経血"として排出されます。 月経の周期には、個人差がありますが、平均28日周期で、5日間続きます。 月経後は次の排卵への準備が始まります。排卵日は次の月経開始日の14日前です。 卵子は、直径0.1~0.2mm。人体でもっとも大きな細胞です。卵子の外側は顆粒膜細胞が囲み、内側にはたんぱく質でできた透明帯という膜が張り、さらにその内側に、母親の遺伝子を伝える23本の染色体をもつ核が入った卵細胞質があります。 卵子の元となる始原生殖細胞は、胎児の頃から存在しています。始原生殖細胞は、胎児のうちから卵原細胞→卵祖細胞→卵母細胞へ姿を変えて、卵胞という袋のなかで休眠期に入ります。この状態が原始卵胞です。 やがて思春期になると、休眠していた卵母細胞が活動を再開し、数回の減数分裂を繰り返し、23個の染色体をもつ細胞になります。このうち、たった1つの細胞が卵子となり、それ以外は消滅します。

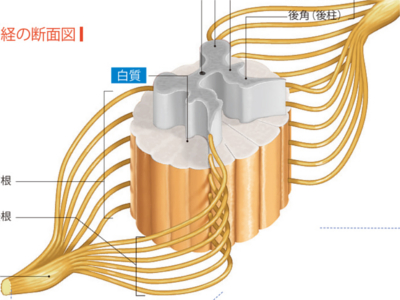

脊髄と脊髄神経のしくみ

脊髄の太さはほぼ小指大。長さ40~50cmの白くて細長い円柱状の器官です。 頭蓋骨に囲まれている脳と、背骨の脊柱管のなかに納まる脊髄は、神経管という1本の管を原型に進化したものです。神経管の前端がふくらんで脳となり、脊髄はその原型を残しています。 脊髄の断面では、中央に神経管の孔にあたる"中心管"という小さな孔があります。 中心管のまわりは神経細胞が集まり、灰白質になっており、灰白質はHの形をしています。その腹側のでっぱりに前角といい、筋を動かす神経細胞体が集まっています。 灰白質の周囲は白質になっていて、ここには脳の各部と脊髄を結ぶ神経線維が集まっています。 脊髄を保護するしくみは2重構造になっています。外層に位置する脊椎骨組織の内側には、脊髄を包む内層があり、硬膜、くも膜、軟膜の3層からなっています。 脊髄神経は、脊髄から31対出ている神経です。 脊椎の部位にあわせ、頸神経(8対)、胸神経(12対)、腰神経(5対)、仙骨神経(5対)、尾骨神経(1対)に区分されています。1対ずつ前面から出る"前根(運動神経)"と、後面から出る"後根(知覚神経)"があります。 脊髄の長さは脊柱管よりも短く、腰椎の1番程度までであり、その先は脊髄神経のみからなっています。 脊髄には、脳への信号、脳からの信号を伝える神経線維が通っているため、脊髄の一部が損傷すると、それより下の部位は脳と連絡できず、運動麻痺と知覚麻痺をおこします。

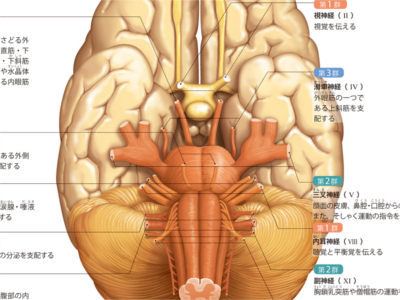

「脳神経」は3つに分類される

脳からは12対の脳神経が出ています。いずれも、脳とからだの各部位とを結んでいる末梢神経で、各神経は第1群~3群に分類されます。 第1群~3群の神経には、Ⅰ嗅神経、Ⅱ視神経、Ⅲ動眼神経、Ⅳ滑車神経、Ⅴ三叉神経、Ⅵ外転神経、Ⅶ顔面神経Ⅷ内耳神経、Ⅸ舌咽神経、Ⅹ迷走神経、XI副神経、XII舌下神経のように、神経と脳が接続されている部位によって、頭部から尾部の順に番号がつけられています。 このうち嗅神経と視神経、内耳神経は、受け取った情報を脳に伝える"求心性神経"のみで、動眼神経、滑車神経、外転神経、舌下神経は、"遠心性神経"のみですが、そのほかの5種の神経は、求心性神経と脳からの指令を各器官に送る"遠心性神経"が混在しています。

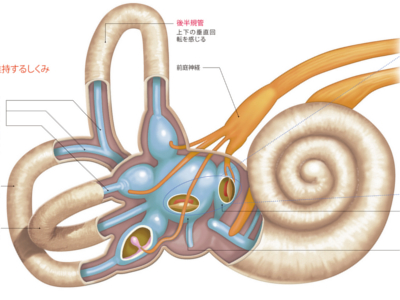

平衡感覚のシステム

体の平衡は目・耳・手足・脳のネットワークによってつかさどられていますが、なかでも重要な情報を提供しているのが内耳です。 内耳は聴覚をつかさどる蝸牛管と、平衡感覚をつかさどる三半規管と耳石器の三つの器官から構成されています。ちなみに、三半規管と耳石器を合わせて「前庭器官」と呼んでいます。前庭器官からは平衡感覚を伝える前庭神経が出ていて、脳幹へとつながっています。 三半規管は、外側半規管、前半規管、後半規管の3つの半規管からなっています。外側半規管は前後の水平回転、前半規管と後半規管は直交する2軸の垂直回転の動きや速さを感知しています。 頭を動かすと、三半規管のなかの内リンパに流れが生じ、この流れを感覚細胞がとらえ、頭が動いた方向や速さを認識するしくみです。 また、耳石器は水平・垂直方向の傾きと動く速さを感知しています。 耳石器のなかには卵形のう、球形のうと呼ばれる2つの器があり、それぞれには炭酸カルシウムからできた小さな石(耳石)が詰まっています。 頭を動かして、重力の方向が変化すると、耳石が動き、配置にズレが生じますが、このズレを感覚細胞がとらえ、からだの傾きや動きを認識するしくみになっています。