呼吸をつかさどる気管・気管支・肺

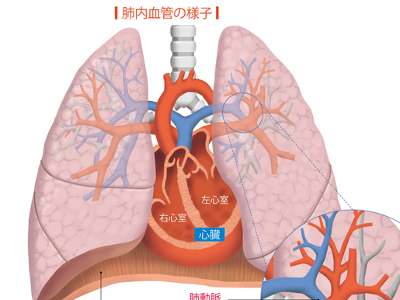

喉頭から肺へのびる気管は、直径約15mm、長さ約10㎝―。軟骨と筋肉でつくられている管状の器官です。 私たちは、呼吸が止まると生命を維持することができません。そのため空気の通り道となる気管は、管をガードするように気管軟骨というU字形の軟骨が積み重なり、気管が狭まらないよう確保されています。 気管から枝分かれした2本の気管支(主気管支)は、右肺と左肺に分かれ、さらに肺のなかで20回ほど分岐を繰り返して肺のなかに広がっています。 分岐した気管支は先端から末端へ向かって、細気管支、終末気管支、呼吸気管支、肺胞管となり、終点は肺胞がブドウの房のようにつながった形状になっています。 呼吸筋の作用による肺の拡張で、鼻や口から空気を吸い込むと、空気は咽頭で合流し、気管から左右の肺へ運ばれ、最終的に肺胞へ送られます。 途中、気管や気管支の内面の粘膜や線毛が、通過する空気中の異物、細菌などを捕らえます。このように気管や気管支は、空気清浄機のように空気中の異物をろ過しつづけ、清浄な空気を肺へ送るのです。途中で捕らえられた異物や細菌は、咳やくしゃみ、痰と共に口や鼻から排出されます。 肺は脊椎、肋骨、胸骨で囲まれた臓器です。 灰は呼吸を通じて、空気から酸素を体内に取り込むという、大切な役割を担っています。 しかし、肺は自らの力で空気の出し入れはできず、胸壁の拡大・縮小にしたがって空気の吸入・排出を行っています。 また、肺の表面を覆う胸膜という軟らかい膜が、胸壁と肺との間で起こる衝撃を緩和しています。 肺の構成は上葉、中葉、下葉、の3つに分かれた「右肺」、上葉、下葉に分かれた「左肺」の2つで1対になります。 左肺が右肺よりも少し小さいのは、心臓が近くにあるためです。 肺のなかは気管支と心臓からつながる肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびていて、それぞれが肺胞に入り込んでいます。 気管支が分岐した呼吸細気管支の末端に、ブドウの房のように複数ある小さな袋が肺胞です。 一つ一つの肺胞の外側には、肺動脈、肺静脈からそれぞれ分岐した肺胞毛細血管が走っていて、この毛細血管内の血液中二酸化炭素と、肺胞内の酸素がガス交換を行っています。 一つひとつの肺胞は微小ですが、左右2つの肺に約6億もの肺胞が広がり、その表面積は60㎡にも及ぶといわれます。 肺には2種類の血管があります。1つは血液ガス交換をするための「機能血管」で、心臓の右心室から出ている肺動脈から肺胞までをつないでいます。ガス交換をしたのちに肺静脈となり、心臓の左心室へつながります。 もう1つは、肺そのものを養っている「栄養血管」です。栄養血管へは直接大動脈から血液が送られ、大静脈へ戻っていきます。 肺の役割は、血液に酸素を送り、血液から二酸化炭素を受け取るという、血液中の"ガス交換"です。 ガス交換を行うのは、気管支の末端とつながる"肺胞"です。 安静時、直径約0.2mmの袋状の肺胞は、壁も非常に薄く、表面を網の目のように走る肺胞毛細血管と肺胞との間で、酸素と二酸化炭素の交換を行います。 このガス交換時、赤血球に含まれるヘモグロビンのはたらきが重要となります。 ヘモグロビンは、血中の酸素が濃いところでは酸素と結合し、薄いところでは酸素を放出します。 また、二酸化炭素が濃いと二酸化炭素と結合し、薄いと放出するはたらきも併せもっています。 全身から肺に戻ってきた二酸化炭素を多く含んだヘモグロビンは、肺のなかで二酸化炭素を放出し、新しい酸素を取り入れて、再び全身へと出ていきます。 そして、酸素を必要とする細胞をみつけると、ヘモグロビンは間質液という組織間液のなかに酸素をうつし、細胞はそこから酸素を受け取ります。 逆に細胞からは間質液中に不要となった二酸化炭素が排出され、それが血液に取り込まれて肺に運ばれていきます。 肺胞内のガス交換を「外呼吸」、全身の細胞とのガス交換を「内呼吸」といいます。 全身から心臓に戻された二酸化炭素を含んだ血液は、肺内で新たな酸素を受け取り、再び勢いよく全身に送り出されていきます。

情報伝達のかなめ―神経細胞

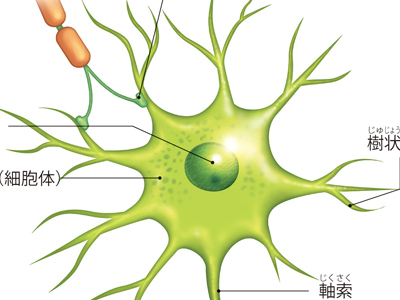

体内の情報伝達を行う神経は、特殊な細胞の集まりによって組織されています。 この細胞はニューロン(神経細胞)と呼ばれ、核のある"神経細胞体"、神経細胞体からのびた"神経突起"で構成されます。 神経突起には、軸索(長いもの)と、樹状突起(短いもの)があり、軸索は細胞膜がキャッチした興奮(電気信号)を長い突起部にそって、先端方向へ伝えます。 一方、短いほうの樹状突起は、木の枝のように複数張り巡らされています。その先端部が他の神経細胞軸索や感覚器と接触し、接触した神経細胞から信号を受け取っています。この接触部は"シナプス"と呼ばれます。 大脳にあるニューロンは、約140億個と推定されています。無数のニューロンはシナプスを介してつながっているのです。 軸索の多くは、伝導速度を上げるために、随鞘で断続的に絶縁されています。 情報の伝達は神経細胞内では、電気信号として伝えられます。 細胞は細胞膜に覆われ、内側の液はカリウムイオンを多く含み、マイナスに荷電しています。細胞膜外側の液はナトリウムイオンを多く含み、プラスに荷電しています。 興奮が膜に伝わると、細胞内のナトリウムを通す部位が一瞬開かれます。プラス電流をもつナトリウムが細胞内に入ることにより電位変化をおこし、隣の膜に興奮を伝えます。 興奮が電気信号として軸索の先端のシナプスまで伝わるとシナプスの結合部のふくらみ(シナプス小頭)のなかにあるシナプス小胞が細胞膜に結合し中身の神経化学伝達物質をシナプス間隙に放出します。 化学伝達物質が次の細胞の樹状突起にある受容体へ結合することで新たにナトリウムチャンネルが開き、電気的な興奮が引き起こされ、さらに軸索先端へ伝達されていきます。

腎臓のはたらき

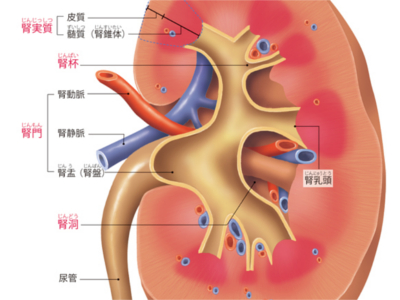

腎臓の役割は血液から老廃物や余分な水分、塩分などを取り出すことです。 腎臓は横隔膜の下、背骨をはさんで左右に1つずつあります。重さは約150g、握りこぶしよりやや大きく、縦の長さが約10㎝、幅約5~6㎝で、そら豆のような形をしています。 腎臓には、尿をつくるため、心臓から多量の血液が絶えず送り込まれています。そのため、色は暗赤色をしています。 腎臓を縦割にしてみると、実質(腎実質)と空洞(腎洞)からなっていることがわかります。実質の外側の領域を「皮質」、内側の領域を「髄質」といいます。 皮質には心臓から送られて来た血液をろ過する「腎小体」があります。腎小体でこされた成分のうち、有用なものは髄質で再吸収されます。 髄質は十数個の円錐状のかたまりが集まったもので、一つ一つのかたまりは、その形状から「腎錐体」と呼ばれています。 再吸収された尿は、腎錐体の先端にある「腎乳頭」から流れ出し、この尿を受け取るのが、「腎杯」という小さなコップ状の袋です。 腎杯は、根元のところで互いにつながりながら、やがて「腎盂」という一つの広い空間になります。 尿は腎盂から尿管を通って、膀胱へと運ばれます。 皮質には、左右の腎臓に約100万個ずつといわれるほど膨大な数の腎小体があります。 1個の腎小体は、「糸球体」と「ボーマンのう」からなっています。糸球体は毛細血管が球状に集まったもので、糸球体を囲んでいるのが、ボーマンのうという袋状の器官です。 糸球体でろ過された尿はボーマンのうに排泄され、ボーマンのうに続く尿細管に流れ込みます。尿細管は皮質と髄質のなかをあちこち走りながら、最後は「集合管」に合流します。 心臓から排出された血液は、大動脈を経て、左右の腎動脈から腎臓へ流れ込みます。心臓が送り出す全血液の約4分の1が、常に腎臓へ送られています。 腎動脈は腎臓のなかでいくつか枝分かれしながら、最後は「糸球体」の毛細血管に収斂されます。

精子と射精のメカニズム

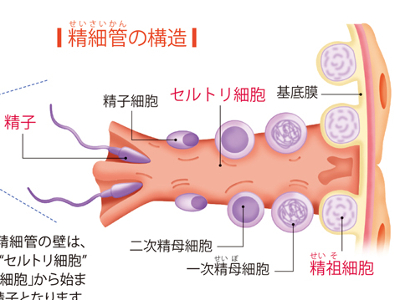

精子は精巣内にある多数の精細管でつくられています。 精子の頭部の大きさは、わずか0.005mm程度。からだのなかで一番小さな細胞です。 精子は、先端が突起状になった球体の頭部、楕円形の中間部、細い糸状になった尾部の3部位に分けられます。 精子頭部の中心には、23個の染色体をもつ細胞核があり、ここに父親の遺伝子を含んでいます。細胞核の外側は、先体という組織に包まれています。先体は、卵子に突入するための組織で、卵子の表面を覆う膜を溶かす酵素を含んでいます。 中間部には、精子が運動するためのエネルギーをつくるために、ミトコンドリアがらせん状に巻きついています。ミトコンドリアは、精液のなかの糖分を吸収し、そのエネルギーを尾部の鞭毛に与えています。 性的な興奮が高まると、陰茎内の陰茎海綿体と尿道海綿体の内部にある動脈がゆるみ、海綿体の細かい溝のなかに多量の血液が流れ込みます。そのため、海綿体はふくらみ、海綿体を外側から包んでいる白膜が、血液の圧力を受けて硬くなります(この状態が勃起です)。 勃起の際、精巣でつくられた精子は蠕動運動により精管を通って前立腺まで運ばれ、精のうの分泌液と混ぜられて精液となります。 このとき、精液の膀胱への逆流を防ぐために、膀胱の出口にある内尿道括約筋が収縮して、膀胱につながる尿道は閉じられます。同時に外尿道括約筋も収縮して、前立腺内の尿道内圧を高めます。 その後、外尿道括約筋だけが弛緩すると圧力で精液が押し出され、外尿道口から射精されます。

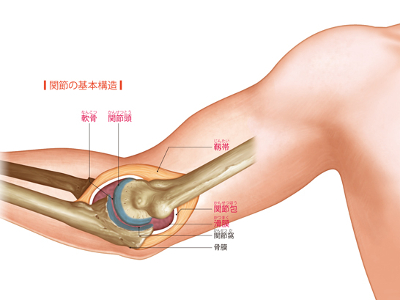

多様な動きを生む関節

骨と骨をつないでいる関節は、関節包という袋で包まれています。 関節包の内側にある滑膜では、関節の動きをスムーズにするための潤滑油となる滑液を分泌しています。 また、関節包の外側には、靱帯があります。靱帯には"腱"となった筋肉の一端がついていて、筋肉の動きを骨に伝達する役割を果たしています。 関節頭の先端および関節窩は関節軟骨で覆われています。関節軟骨はクッション性があり、外部からの衝撃や、運動による骨同士の摩擦を吸収して、関節の骨同士が傷つかないようにガードしています。 関節軟骨は、表面が滑らかな硝子様軟骨からできています。硝子様軟骨の構造は網目状になったコラーゲン線維でできた骨組みに、プロテオグリカンという物質が絡み付くようになっています。 プロテオグリカンは、水分と融合しやすいため、子どもでは軟骨に水分を多く含みそれだけクッション性も高いのですが、加齢などで水分量が減少すると衝撃を和らげる力も減少してしまいます。 そのため、関節を動かしただけで骨の摩擦をおこし、痛みを感じる関節痛を引き起こすようになります。

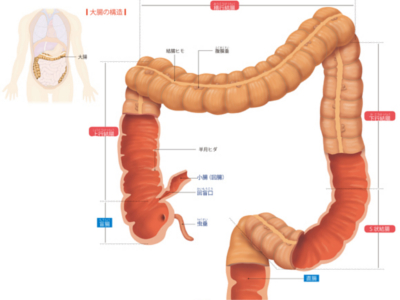

大腸のプロフィール

大腸は小腸から続く腸の最後にあたる部分で、小腸の外側を囲むようにして存在しています。 太さは小腸の約2倍、長さは成人で約1.5mあり、大部分は結腸が占めています 結腸は、盲腸から上へ向かう「上行結腸」、横へ伸びる「横行結腸」、上から下へ向かう「下行結腸」、下行結腸と直腸をS字で結ぶように伸びる「S状結腸」-の4つの部位からなります。 結腸の内壁は粘膜の層で覆われており、粘膜にある腸腺から粘液などが分泌されています。 小腸で消化・吸収が終わった消化物の残滓(かす)は、結腸の蠕動運動によって直腸へと運ばれます。その間に水分が吸収され、粘液などが混ざり合って便が形成されます。 S状結腸と肛門をつなぐ直腸は、長さ20㎝ほどの器官です。直腸には消化・吸収といった機能はなく、結腸でつくられた便が肛門から排出されるまで、一時ためておく場所として機能しています。 盲腸は小腸から続く部分です。小腸との境目の回盲口には弁があり、内容物の逆流を防いでいます。鳥や草食動物では、盲腸は消化機能をもつ器官として発達していますが、人における盲腸には、とくに役割はありません。 また、盲腸の先端には、「虫垂」といって、長さ数㎝、直径0.5~1㎝ほどの袋状の器官がついています。俗にいう"盲腸"という病気は、この虫垂に炎症がおこる病気で、正しくは"虫垂炎"といいます。虫垂はリンパ組織が発達しているため、免疫機能に関係するはたらきをしているのではないかと考えられていますが、炎症がおきて虫垂を切除しても内臓機能に影響はありません。

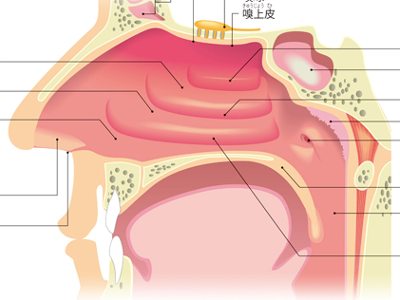

“鼻”の2つのはたらき

鼻は、外側から見える「外鼻」と、孔の中の「鼻腔」とに大きく分けられます。 外鼻の中心を鼻背、目尻の間を鼻根、下方の先端を鼻尖、孔の周りを鼻翼といいます。鼻背の上3分の1ぐらいは骨で硬くなっていますが、それより下は軟骨でできています。 鼻孔から鼻腔に入った空気は、鼻道という空気の通り道を通ります。鼻道は、空気と一緒に吸い込まれた"ほこり"などが気管に入らないように鼻毛や粘膜に覆われており、これらのフィルター効果によって、ほこりを絡め取っています。 鼻腔は、鼻中隔によって左右に分けられて、さらに鼻甲介という横のひだで上、中、下3つに分かれています。鼻から吸い込んだ空気は鼻道・咽頭を通り、気管、肺へと進み、肺から出された空気は再び鼻道から体外へ出されます。 また、鼻中隔と鼻甲介は、毛細血管が通る粘膜に覆われています。鼻腔内では、毛細血管の熱を鼻孔から入った空気に伝えて温め、粘膜上皮から分泌される水分で空気に適度な湿気を与えています。このため、鼻道を通過した空気は、温度25~37℃、湿度35~80%の状態に調整されます。 上鼻道内の天井部の粘膜には、「嗅上皮」という切手1枚程度のスペースがあり、においを感知する嗅細胞が200万個も存在します。ここで"においの元"を感知します。 においの元は、空気とともに鼻から入ってくる化学物質です。 鼻腔内の粘液で融解された化学物質は、嗅上皮にある嗅細胞から出る"嗅小毛"という線毛にとらえられ、においの電気信号となります。 においの信号が、嗅球に伝達され、知覚します。さらに、大脳がこの信号を処理すると、においの識別が行われます。 鼻づまりなどをおこし、口で呼吸をしているときには、においがわからなくなります。これは、化学物質が嗅上皮に届かないことによって、においの信号が脳に届きにくいことからおこる現象です。