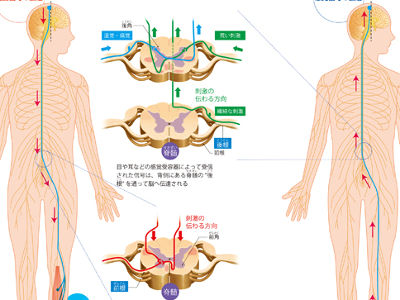

感覚神経と運動神経

末梢神経は、感覚神経と運動神経の2つに分けられます。 感覚神経には、脊髄神経後根のほか、「内耳神経」、「視神経」、「嗅神経」などがあります。 聞く、見る、触れる、嗅ぐなどの体外から受けた刺激に興奮して、脳の中枢にそれらの情報を伝える神経です。 感覚神経は伝達経路が末端から中央・中心に向かっているので「求心性神経」とも呼ばれます。 多くの脊髄神経では、皮膚の触覚・味覚を伝える感覚神経は、運動神経と混ざった形でからだ中に張り巡らされています。 運動神経は、大脳皮質から発せられた指令を、からだの各部位に伝えるための神経です。 伝達経路が中枢から末端、遠方に向かっているので「遠心性神経」とも呼ばれます。 また、向かった先が骨格筋の場合は「体性運動神経」、分泌腺や内臓の平滑筋の場合は「自律神経」となります。

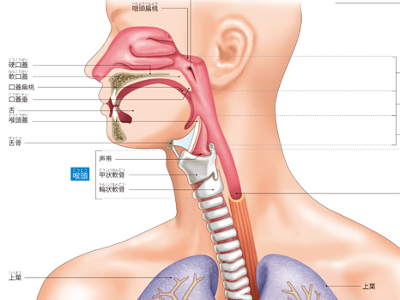

呼吸器のしくみ

通常「のど」と呼ばれている部分は、口腔、鼻腔、食道上部の咽頭、気管上部の喉頭までを指します。 のどは、呼吸器官としては外気との出入口にあたり、酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するはたらきをしています。また、食べ物の通り道、声を出すための器官という複数の役割も担っています。そして、外気から取り込まれた空気は、喉頭からさらに気管の奥へ送られます。 気管は、のどと肺をつなぐ管状の部分で、軟骨と筋肉でできています。気管は下端が2本に分岐しており、分岐から先を「気管支」と呼びます。 気管支は、左右の肺まで続く主気管支、肺の中で細かく分岐する細気管支からなります。 肺は、脊椎、肋骨、胸骨でつくられた鳥かご状の胸郭で囲まれている、リーフ型をした袋状の呼吸器官です。左右の肺は対称ではなく、右肺は上葉、中葉、下葉の3つに分かれているのに対し、左肺は近くに心臓があることから上葉、下葉のみで、右肺に比べて小さめにできています。内部では、気管支、肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびています。 呼吸器経路で運ばれてきた空気は、肺の中の呼吸細気管支と呼ばれるいちばん末端の気管支から、酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞まで到達します。

呼吸をつかさどる気管・気管支・肺

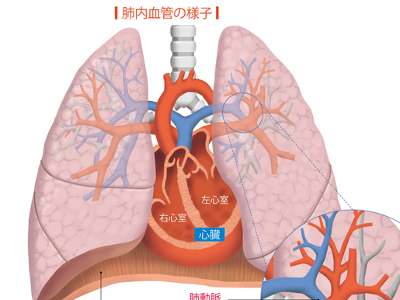

喉頭から肺へのびる気管は、直径約15mm、長さ約10㎝―。軟骨と筋肉でつくられている管状の器官です。 私たちは、呼吸が止まると生命を維持することができません。そのため空気の通り道となる気管は、管をガードするように気管軟骨というU字形の軟骨が積み重なり、気管が狭まらないよう確保されています。 気管から枝分かれした2本の気管支(主気管支)は、右肺と左肺に分かれ、さらに肺のなかで20回ほど分岐を繰り返して肺のなかに広がっています。 分岐した気管支は先端から末端へ向かって、細気管支、終末気管支、呼吸気管支、肺胞管となり、終点は肺胞がブドウの房のようにつながった形状になっています。 呼吸筋の作用による肺の拡張で、鼻や口から空気を吸い込むと、空気は咽頭で合流し、気管から左右の肺へ運ばれ、最終的に肺胞へ送られます。 途中、気管や気管支の内面の粘膜や線毛が、通過する空気中の異物、細菌などを捕らえます。このように気管や気管支は、空気清浄機のように空気中の異物をろ過しつづけ、清浄な空気を肺へ送るのです。途中で捕らえられた異物や細菌は、咳やくしゃみ、痰と共に口や鼻から排出されます。 肺は脊椎、肋骨、胸骨で囲まれた臓器です。 灰は呼吸を通じて、空気から酸素を体内に取り込むという、大切な役割を担っています。 しかし、肺は自らの力で空気の出し入れはできず、胸壁の拡大・縮小にしたがって空気の吸入・排出を行っています。 また、肺の表面を覆う胸膜という軟らかい膜が、胸壁と肺との間で起こる衝撃を緩和しています。 肺の構成は上葉、中葉、下葉、の3つに分かれた「右肺」、上葉、下葉に分かれた「左肺」の2つで1対になります。 左肺が右肺よりも少し小さいのは、心臓が近くにあるためです。 肺のなかは気管支と心臓からつながる肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびていて、それぞれが肺胞に入り込んでいます。 気管支が分岐した呼吸細気管支の末端に、ブドウの房のように複数ある小さな袋が肺胞です。 一つ一つの肺胞の外側には、肺動脈、肺静脈からそれぞれ分岐した肺胞毛細血管が走っていて、この毛細血管内の血液中二酸化炭素と、肺胞内の酸素がガス交換を行っています。 一つひとつの肺胞は微小ですが、左右2つの肺に約6億もの肺胞が広がり、その表面積は60㎡にも及ぶといわれます。 肺には2種類の血管があります。1つは血液ガス交換をするための「機能血管」で、心臓の右心室から出ている肺動脈から肺胞までをつないでいます。ガス交換をしたのちに肺静脈となり、心臓の左心室へつながります。 もう1つは、肺そのものを養っている「栄養血管」です。栄養血管へは直接大動脈から血液が送られ、大静脈へ戻っていきます。 肺の役割は、血液に酸素を送り、血液から二酸化炭素を受け取るという、血液中の"ガス交換"です。 ガス交換を行うのは、気管支の末端とつながる"肺胞"です。 安静時、直径約0.2mmの袋状の肺胞は、壁も非常に薄く、表面を網の目のように走る肺胞毛細血管と肺胞との間で、酸素と二酸化炭素の交換を行います。 このガス交換時、赤血球に含まれるヘモグロビンのはたらきが重要となります。 ヘモグロビンは、血中の酸素が濃いところでは酸素と結合し、薄いところでは酸素を放出します。 また、二酸化炭素が濃いと二酸化炭素と結合し、薄いと放出するはたらきも併せもっています。 全身から肺に戻ってきた二酸化炭素を多く含んだヘモグロビンは、肺のなかで二酸化炭素を放出し、新しい酸素を取り入れて、再び全身へと出ていきます。 そして、酸素を必要とする細胞をみつけると、ヘモグロビンは間質液という組織間液のなかに酸素をうつし、細胞はそこから酸素を受け取ります。 逆に細胞からは間質液中に不要となった二酸化炭素が排出され、それが血液に取り込まれて肺に運ばれていきます。 肺胞内のガス交換を「外呼吸」、全身の細胞とのガス交換を「内呼吸」といいます。 全身から心臓に戻された二酸化炭素を含んだ血液は、肺内で新たな酸素を受け取り、再び勢いよく全身に送り出されていきます。

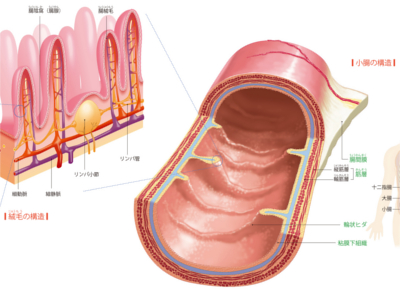

小腸のはたらき

小腸は十二指腸・空腸・回腸からなる臓器ですが、ここでは空腸と回腸を中心に解説します。 小腸は、消化における最終段階の作業を担うとともに、栄養素の吸収を行っています。 スムーズに栄養素を吸収するため、小腸はとても長く(6~7m)、その内壁を覆う粘膜には輪状のヒダがあるなど、表面積を大きくする構造になっています。 小腸は、十二指腸から先の前半約5分の2が空腸、後半約5分の3を回腸が占めています。 空腸と回腸は、解剖学的にはほとんど同じ構造をしており、生理学的に回腸のほうが腸液の分泌がやや多いという違いがありますが、両者のはたらきもほぼ同じです。 回腸と大腸の境には回盲弁という弁があり、これによって大腸の内容物が逆流しないようになっています。 小腸の直径は約4㎝あり、小腸の壁は外側の縦走筋と内側の輪状筋からなる2層構造になっています。これらの筋肉層のはたらきによって蠕動運動を行い、消化物を先へ先へと送り出します。 小腸の内壁は、表面を覆う粘膜が輪状のヒダになっていることに加え、粘膜が500万個もの絨毛に覆われています。この構造によって小腸全体の表面積は約200㎡と広くなり、効率よい栄養素の吸収を可能にしています。 絨毛の長さは約1mmで、表面は小腸上皮細胞(「栄養吸収細胞」ともいう)に覆われています。さらにその表面には微絨毛という細かい突起があり、この突起部分を刷子縁といいます。最終的な消化は、この刷子縁で行われています。 また、絨毛のなかには毛細血管網と1本のリンパ管が通っており、脂質はリンパ管に吸収されて静脈へ、脂質以外の栄養素は小腸上皮細胞に吸収され、毛細血管の血液に溶け込んで肝臓へと運ばれます。

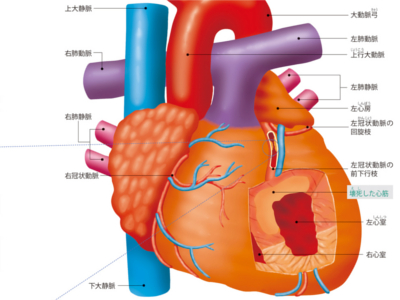

心臓の病気の仕組み(心筋梗塞/虚血性心疾患/狭心症)

ある日突然、「このまま死んでしまうのではないか?!」と思うほどの胸痛発作におそわれる……。そんな激しい胸痛が30分以上続き、時に致命的となる疾病が「心筋梗塞」です。日本人の死因、第2位を占める心臓病。その多くが「心筋梗塞」に代表される「虚血性心疾患」なのです。 虚血性心疾患は、心筋(心臓の筋肉)に血液を供給する冠動脈が詰まったり、狭くなることによって、心筋が虚血状態(血液不足)に陥おちいったときにおこります。心筋への血流が一時的に悪くなり、胸の痛みを生じる状態を「狭心症」といいます。狭心症に伴う胸痛(狭心症発作)は数十秒~数分間で治まります。 一方、心筋梗塞は、血栓などによって冠動脈が閉塞し、そこから先への血流が完全に途絶えたときにおこります。激しい胸痛とともに、血液の供給を断たれた心筋の細胞は次々に酸素欠乏、栄養不足に陥り、壊死してしまいます。狭心症、つまり、一時的な虚血ならば、心筋が壊死することはありません。しかし、虚血状態が長く続く心筋梗塞の場合は、心筋の一部が死んでしまいます。治療が遅れると、命を落とすことにもなりかねないのです。 「動脈硬化」 心筋を虚血状態に至らしめるのは、"冠動脈の狭窄(きょうさく)"です。冠動脈が狭くなったり、ふさがってしまう原因には2つあり、1つは「動脈硬化」です。 動脈硬化とは、文字どおり「動脈が硬くなる」ことです。血管は年齢とともに老化し、血管の内壁は滑らかさを失っていきます。ザラザラした内壁にはコレステロールなどが付着しやすくなり、厚く硬くなります。これが、動脈硬化の状態です。 硬くなった動脈はしなやかさを失うため、血液をうまく送り出せず、心臓に負担をかけます。また、動脈の内壁に入り込んだコレステロールは、ドロドロした粥腫(じゅくしゅ)(プラークまたはアテロームともいう)を形成し、この粥腫が動脈の内腔をいっそう狭くし、心筋への血流を悪くします。さらに、粥腫が破裂して血栓(血のかたまり)が形成され、動脈を詰まらせたりするのです。 「冠攣縮(かんれんしゅく)」 冠動脈の狭窄を招くもう1つの原因――冠攣縮とは、冠動脈が一時的に痙攣して細くなることをいいます。冠攣縮によって、心筋への血流が不足するものを「冠攣縮性狭心症」といい、このタイプの狭心症は、欧米人より日本人に多くみられます。血管壁の異常や、自律神経系の異常が関係しておこるのではないかといわれています。 冠攣縮性狭心症の発作は運動時におこることもありますが、夜間から早朝にかけての安静時や飲酒時、喫煙時におこることが多いのが特徴です。また、冠攣縮性狭心症が長時間持続すると、心筋梗塞につながることもあります。

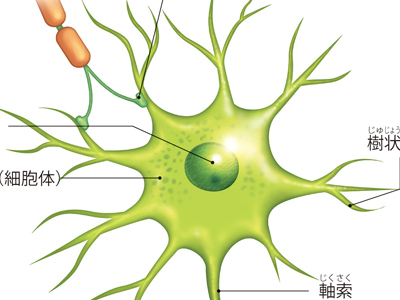

情報伝達のかなめ―神経細胞

体内の情報伝達を行う神経は、特殊な細胞の集まりによって組織されています。 この細胞はニューロン(神経細胞)と呼ばれ、核のある"神経細胞体"、神経細胞体からのびた"神経突起"で構成されます。 神経突起には、軸索(長いもの)と、樹状突起(短いもの)があり、軸索は細胞膜がキャッチした興奮(電気信号)を長い突起部にそって、先端方向へ伝えます。 一方、短いほうの樹状突起は、木の枝のように複数張り巡らされています。その先端部が他の神経細胞軸索や感覚器と接触し、接触した神経細胞から信号を受け取っています。この接触部は"シナプス"と呼ばれます。 大脳にあるニューロンは、約140億個と推定されています。無数のニューロンはシナプスを介してつながっているのです。 軸索の多くは、伝導速度を上げるために、随鞘で断続的に絶縁されています。 情報の伝達は神経細胞内では、電気信号として伝えられます。 細胞は細胞膜に覆われ、内側の液はカリウムイオンを多く含み、マイナスに荷電しています。細胞膜外側の液はナトリウムイオンを多く含み、プラスに荷電しています。 興奮が膜に伝わると、細胞内のナトリウムを通す部位が一瞬開かれます。プラス電流をもつナトリウムが細胞内に入ることにより電位変化をおこし、隣の膜に興奮を伝えます。 興奮が電気信号として軸索の先端のシナプスまで伝わるとシナプスの結合部のふくらみ(シナプス小頭)のなかにあるシナプス小胞が細胞膜に結合し中身の神経化学伝達物質をシナプス間隙に放出します。 化学伝達物質が次の細胞の樹状突起にある受容体へ結合することで新たにナトリウムチャンネルが開き、電気的な興奮が引き起こされ、さらに軸索先端へ伝達されていきます。

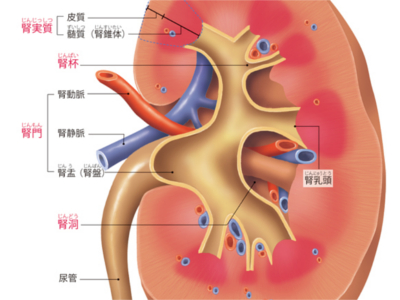

腎臓のはたらき

腎臓の役割は血液から老廃物や余分な水分、塩分などを取り出すことです。 腎臓は横隔膜の下、背骨をはさんで左右に1つずつあります。重さは約150g、握りこぶしよりやや大きく、縦の長さが約10㎝、幅約5~6㎝で、そら豆のような形をしています。 腎臓には、尿をつくるため、心臓から多量の血液が絶えず送り込まれています。そのため、色は暗赤色をしています。 腎臓を縦割にしてみると、実質(腎実質)と空洞(腎洞)からなっていることがわかります。実質の外側の領域を「皮質」、内側の領域を「髄質」といいます。 皮質には心臓から送られて来た血液をろ過する「腎小体」があります。腎小体でこされた成分のうち、有用なものは髄質で再吸収されます。 髄質は十数個の円錐状のかたまりが集まったもので、一つ一つのかたまりは、その形状から「腎錐体」と呼ばれています。 再吸収された尿は、腎錐体の先端にある「腎乳頭」から流れ出し、この尿を受け取るのが、「腎杯」という小さなコップ状の袋です。 腎杯は、根元のところで互いにつながりながら、やがて「腎盂」という一つの広い空間になります。 尿は腎盂から尿管を通って、膀胱へと運ばれます。 皮質には、左右の腎臓に約100万個ずつといわれるほど膨大な数の腎小体があります。 1個の腎小体は、「糸球体」と「ボーマンのう」からなっています。糸球体は毛細血管が球状に集まったもので、糸球体を囲んでいるのが、ボーマンのうという袋状の器官です。 糸球体でろ過された尿はボーマンのうに排泄され、ボーマンのうに続く尿細管に流れ込みます。尿細管は皮質と髄質のなかをあちこち走りながら、最後は「集合管」に合流します。 心臓から排出された血液は、大動脈を経て、左右の腎動脈から腎臓へ流れ込みます。心臓が送り出す全血液の約4分の1が、常に腎臓へ送られています。 腎動脈は腎臓のなかでいくつか枝分かれしながら、最後は「糸球体」の毛細血管に収斂されます。

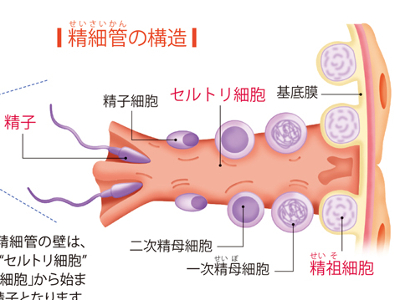

精子と射精のメカニズム

精子は精巣内にある多数の精細管でつくられています。 精子の頭部の大きさは、わずか0.005mm程度。からだのなかで一番小さな細胞です。 精子は、先端が突起状になった球体の頭部、楕円形の中間部、細い糸状になった尾部の3部位に分けられます。 精子頭部の中心には、23個の染色体をもつ細胞核があり、ここに父親の遺伝子を含んでいます。細胞核の外側は、先体という組織に包まれています。先体は、卵子に突入するための組織で、卵子の表面を覆う膜を溶かす酵素を含んでいます。 中間部には、精子が運動するためのエネルギーをつくるために、ミトコンドリアがらせん状に巻きついています。ミトコンドリアは、精液のなかの糖分を吸収し、そのエネルギーを尾部の鞭毛に与えています。 性的な興奮が高まると、陰茎内の陰茎海綿体と尿道海綿体の内部にある動脈がゆるみ、海綿体の細かい溝のなかに多量の血液が流れ込みます。そのため、海綿体はふくらみ、海綿体を外側から包んでいる白膜が、血液の圧力を受けて硬くなります(この状態が勃起です)。 勃起の際、精巣でつくられた精子は蠕動運動により精管を通って前立腺まで運ばれ、精のうの分泌液と混ぜられて精液となります。 このとき、精液の膀胱への逆流を防ぐために、膀胱の出口にある内尿道括約筋が収縮して、膀胱につながる尿道は閉じられます。同時に外尿道括約筋も収縮して、前立腺内の尿道内圧を高めます。 その後、外尿道括約筋だけが弛緩すると圧力で精液が押し出され、外尿道口から射精されます。

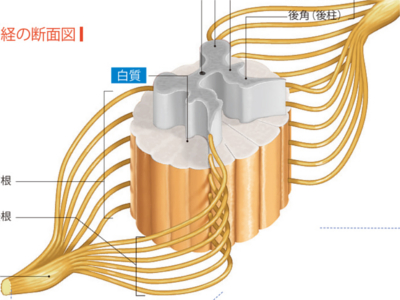

脊髄と脊髄神経のしくみ

脊髄の太さはほぼ小指大。長さ40~50cmの白くて細長い円柱状の器官です。 頭蓋骨に囲まれている脳と、背骨の脊柱管のなかに納まる脊髄は、神経管という1本の管を原型に進化したものです。神経管の前端がふくらんで脳となり、脊髄はその原型を残しています。 脊髄の断面では、中央に神経管の孔にあたる"中心管"という小さな孔があります。 中心管のまわりは神経細胞が集まり、灰白質になっており、灰白質はHの形をしています。その腹側のでっぱりに前角といい、筋を動かす神経細胞体が集まっています。 灰白質の周囲は白質になっていて、ここには脳の各部と脊髄を結ぶ神経線維が集まっています。 脊髄を保護するしくみは2重構造になっています。外層に位置する脊椎骨組織の内側には、脊髄を包む内層があり、硬膜、くも膜、軟膜の3層からなっています。 脊髄神経は、脊髄から31対出ている神経です。 脊椎の部位にあわせ、頸神経(8対)、胸神経(12対)、腰神経(5対)、仙骨神経(5対)、尾骨神経(1対)に区分されています。1対ずつ前面から出る"前根(運動神経)"と、後面から出る"後根(知覚神経)"があります。 脊髄の長さは脊柱管よりも短く、腰椎の1番程度までであり、その先は脊髄神経のみからなっています。 脊髄には、脳への信号、脳からの信号を伝える神経線維が通っているため、脊髄の一部が損傷すると、それより下の部位は脳と連絡できず、運動麻痺と知覚麻痺をおこします。

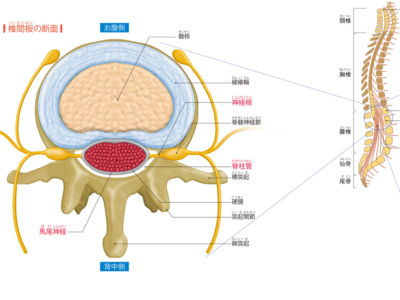

背骨が神経をガードするしかけ

脊椎を構成する椎骨は、前方部の椎体と、後方部にいくつもの突起が連なる椎弓からなります。 椎弓は上下の椎弓とうまく組み合わさって、関節をつくっています。また、椎体と椎弓の間には脊柱管と呼ばれる管状の隙間があり、ここを脊髄やたくさんの神経線維が通っています。 また、脊髄神経をガードしている背骨のサポート役を担っているのが椎間板と靱帯です。 椎体の一つ一つの骨の間には、椎間板と呼ばれる円形の線維軟骨があります。椎間板は、ゼラチン状の髄核とコラーゲンを含む線維輪で構成され、運動などによる椎体にかかる衝撃を吸収するクッションになっています。 さらに、椎間板のつなぎ目を靱帯が補強し、椎体や椎間板が飛び出さないように束ねています。 背骨は、からだの中心の骨格としてからだの動きを支えながら、外部の衝撃から脳や脊髄を保護している、まさにからだの大黒柱なのです。 脊柱管(脊髄腔)のなかを通っている脊髄は、延髄の尾側から始まり、第一腰椎と第二腰椎の間で脊髄円錐となって終わり、その先は終糸と呼ばれるひも状の線維につながっていきます。 脊髄から直接出ている神経を神経根と呼び、神経は脊柱管から出る位置によって、頸神経、胸神経、腰神経、仙骨神経、尾骨神経となります。 また、脊髄は脊椎より短く、第1腰椎より下の脊柱管は神経根だけのびていて、その部分を馬尾神経と呼びます。