花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

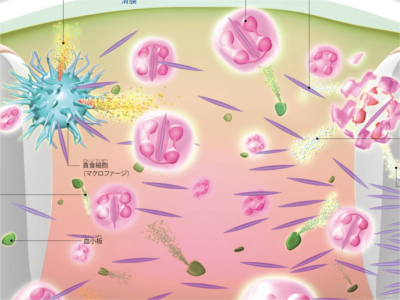

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

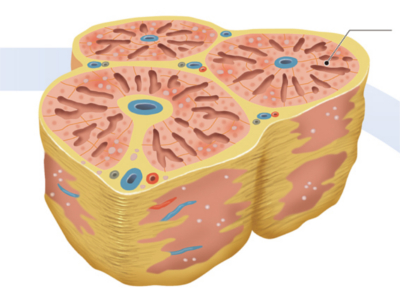

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。

血液(血球)のプロフィール

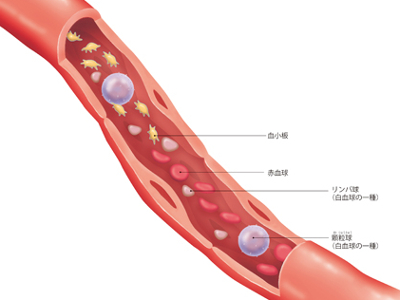

血液は赤血球、白血球、リンパ球、血小板を含めた有形成分(細胞)が40~45%、液体成分の血漿が55~60%で構成されています。有形成分は、ほとんどが赤血球であり、白血球やリンパ球、血小板は1%程度しか含まれていません。 血液は心臓から血管を流れて、からだのすみずみまで酸素と栄養を運び、二酸化炭素や老廃物を回収して、再び心臓へ戻ってきます。 また、血液は体内に侵入してきたウイルスや細菌を白血球で撃退したり(免疫構造)、血管壁が破損したときに凝固して破損個所を修復したりします。さらには、各器官のはたらきを調整するための"情報伝達"の役目も担っています。 血液成分の約半分を占める赤血球は、直径6~9μm(1μm=1000分の1mm)。中央がへこんだ円盤状の細胞です。 その名のとおり赤色で、核をもたず柔軟性に富み、簡単に変形可能なため、毛細血管の薄い壁を通過できます。 からだ全体の血液中には、20~25兆個もの赤血球が存在し、酸素を運び、二酸化炭素を回収する工程を繰り返しています。主成分はヘモグロビンという鉄を含む色素です。 赤血球は約4カ月で寿命を迎え、時期がくると肝臓や脾臓で破壊されますが、ヘモグロビンは胆汁の成分、ビリルビンとして再利用されます。 白血球は無色で細胞内に核をもっています。 白血球には「顆粒球」「リンパ球」「単球」の3つの種類があります。1m3に6000個程度存在し、血流にのり全身を巡ります。 顆粒球は、好塩基球、好中球、好酸球に分かれ、それぞれが殺菌物質を放出します。 リンパ球にはヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞があり、B細胞は体内に侵入した病原体を攻撃する抗体をつくります。 単球は不要になった細胞を取り込み、マクロファージとなって破壊するなど、外敵の侵入を感知し、攻撃します。 血小板は核のない細胞で、骨髄のなかにある細胞、巨核球の一部がちぎれた断片からできています。通常は円形をしていますが、活動するときには突起を出して形を変化させます。 血小板は損傷部分から血液の流出(出血)があると損傷部位に集まり、一時的に傷口をふさぎます。 その後、血液中のたんぱく質である"フィブリノーゲン"が糸状のフィブリンに変化し、そこに赤血球や白血球がからみついて、血液のかたまりをつくります。さらに血漿のなかにある凝固因子に働きかけて止血します。 血漿は、淡黄色をした血液の液体成分です。約9割が水分であり、そのほかは血液の浸透圧(水分)を調整するアルブミン、外敵を攻撃するグロブリン、血液凝固を助けるフィブリノーゲンなどのたんぱく質、ブドウ糖、アミノ酸、脂肪、塩化ナトリウム、イオンなどで構成されています。 主に、水分、塩分、無機質などの栄養やホルモンを溶かし込み、必要な場所まで運んで栄養として与え、そこから老廃物を引き取るはたらきをします。

血液循環と血管の構造

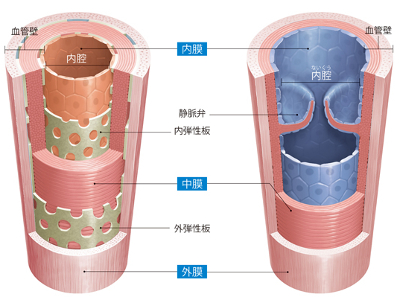

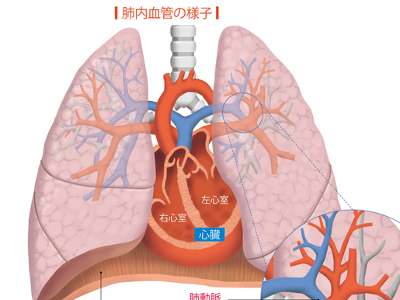

血液循環を構成する2つのルート―。その1つは、心臓の左心室から大動脈に拍出された血液が、中動脈→小動脈→細動脈→微細動脈→毛細血管の順に進んで全身を流れ、微細静脈→細静脈→小静脈→中静脈→上大静脈・下大静脈へと合流を繰り返しながら右心房に戻ってくる「体循環」です。 体循環で血液がからだを一周する時間は、約20秒といわれています。このわずかな時間で、血液は左心室を出発し、からだ中を巡りながら必要な部位でガス交換、すなわち酸素を届け、不要な二酸化炭素を引き取って右心房に戻ってきます。 もう一方のルートは、右心房→右心室→肺動脈を経由して肺に入り、肺静脈を通って左心房に戻ってくる「肺循環」です。このコースは、右心房を出てから3~4秒という短時間で血液が心臓に戻ってきます。 肺循環では、体循環のルートを通って心臓に戻ってきた血液から、二酸化炭素や老廃物などを取り除いて、再度、酸素を多く含んだ新鮮な血液に再生するため、肺のなかでガス交換を行ったのち、心臓へと戻します。 肺循環を終えた血液は左心房、左心室を経由して大動脈から再び体循環のルートへと進みます。 血液は、常に体循環、肺循環を交互に繰り返して体内を循環しているのです。 血管は血液が流れるパイプラインであり、パイプの内側にあたる"内腔"と、パイプの外壁となる"血管壁"からできています。 動脈と静脈では構造的な差異が若干あり、まず動脈は内腔が狭く、内側から、薄い「内膜」、厚い「中膜」、「外膜」の3層の膜が重なる厚い血管壁に囲まれ、弾力性に富んだ構造になっています。 また、太い動脈と細い動脈では、それぞれ役割が異なります。大動脈のように太い動脈は、弾力性に富んで心臓からの強い血流を受け止めて、血流を和らげる役割を担います。俗に"弾性血管"と呼ばれています。 細い動脈は"抵抗血管"とも呼ばれ、心臓からの圧力に抵抗して血液量を調整しています。心臓から送られてきた血液を、どこにどれだけ流すのかを分配します。 一方、静脈は体循環から心臓に戻る血液のラインで、体内の二酸化炭素や老廃物を吸収した血液が流れています。動脈同様に3層の膜で血管壁を形成していますが、内膜、中膜ともに薄く、平滑筋や弾性線維も少ないため、血管壁の弾力が強くありません。 静脈を流れる血液は体内の約75%。血管の数も動脈より多く、太いため、逆流を防ぐために弁がついています。さらに手足の筋肉の動きを"血液の流れをサポートするポンプ"として利用し、ゆるやかなスピードで心臓に血液を戻します。 これら動脈と静脈の間には、直径1mmにも満たない(約1/100mm)毛細血管が無数にあり、両者間を網の目状に走っています。 毛細血管の血管壁は、動脈や静脈に比べて薄く、内皮細胞、基底膜、周皮細胞などからできています。平滑筋はありません。

呼吸をつかさどる気管・気管支・肺

喉頭から肺へのびる気管は、直径約15mm、長さ約10㎝―。軟骨と筋肉でつくられている管状の器官です。 私たちは、呼吸が止まると生命を維持することができません。そのため空気の通り道となる気管は、管をガードするように気管軟骨というU字形の軟骨が積み重なり、気管が狭まらないよう確保されています。 気管から枝分かれした2本の気管支(主気管支)は、右肺と左肺に分かれ、さらに肺のなかで20回ほど分岐を繰り返して肺のなかに広がっています。 分岐した気管支は先端から末端へ向かって、細気管支、終末気管支、呼吸気管支、肺胞管となり、終点は肺胞がブドウの房のようにつながった形状になっています。 呼吸筋の作用による肺の拡張で、鼻や口から空気を吸い込むと、空気は咽頭で合流し、気管から左右の肺へ運ばれ、最終的に肺胞へ送られます。 途中、気管や気管支の内面の粘膜や線毛が、通過する空気中の異物、細菌などを捕らえます。このように気管や気管支は、空気清浄機のように空気中の異物をろ過しつづけ、清浄な空気を肺へ送るのです。途中で捕らえられた異物や細菌は、咳やくしゃみ、痰と共に口や鼻から排出されます。 肺は脊椎、肋骨、胸骨で囲まれた臓器です。 灰は呼吸を通じて、空気から酸素を体内に取り込むという、大切な役割を担っています。 しかし、肺は自らの力で空気の出し入れはできず、胸壁の拡大・縮小にしたがって空気の吸入・排出を行っています。 また、肺の表面を覆う胸膜という軟らかい膜が、胸壁と肺との間で起こる衝撃を緩和しています。 肺の構成は上葉、中葉、下葉、の3つに分かれた「右肺」、上葉、下葉に分かれた「左肺」の2つで1対になります。 左肺が右肺よりも少し小さいのは、心臓が近くにあるためです。 肺のなかは気管支と心臓からつながる肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびていて、それぞれが肺胞に入り込んでいます。 気管支が分岐した呼吸細気管支の末端に、ブドウの房のように複数ある小さな袋が肺胞です。 一つ一つの肺胞の外側には、肺動脈、肺静脈からそれぞれ分岐した肺胞毛細血管が走っていて、この毛細血管内の血液中二酸化炭素と、肺胞内の酸素がガス交換を行っています。 一つひとつの肺胞は微小ですが、左右2つの肺に約6億もの肺胞が広がり、その表面積は60㎡にも及ぶといわれます。 肺には2種類の血管があります。1つは血液ガス交換をするための「機能血管」で、心臓の右心室から出ている肺動脈から肺胞までをつないでいます。ガス交換をしたのちに肺静脈となり、心臓の左心室へつながります。 もう1つは、肺そのものを養っている「栄養血管」です。栄養血管へは直接大動脈から血液が送られ、大静脈へ戻っていきます。 肺の役割は、血液に酸素を送り、血液から二酸化炭素を受け取るという、血液中の"ガス交換"です。 ガス交換を行うのは、気管支の末端とつながる"肺胞"です。 安静時、直径約0.2mmの袋状の肺胞は、壁も非常に薄く、表面を網の目のように走る肺胞毛細血管と肺胞との間で、酸素と二酸化炭素の交換を行います。 このガス交換時、赤血球に含まれるヘモグロビンのはたらきが重要となります。 ヘモグロビンは、血中の酸素が濃いところでは酸素と結合し、薄いところでは酸素を放出します。 また、二酸化炭素が濃いと二酸化炭素と結合し、薄いと放出するはたらきも併せもっています。 全身から肺に戻ってきた二酸化炭素を多く含んだヘモグロビンは、肺のなかで二酸化炭素を放出し、新しい酸素を取り入れて、再び全身へと出ていきます。 そして、酸素を必要とする細胞をみつけると、ヘモグロビンは間質液という組織間液のなかに酸素をうつし、細胞はそこから酸素を受け取ります。 逆に細胞からは間質液中に不要となった二酸化炭素が排出され、それが血液に取り込まれて肺に運ばれていきます。 肺胞内のガス交換を「外呼吸」、全身の細胞とのガス交換を「内呼吸」といいます。 全身から心臓に戻された二酸化炭素を含んだ血液は、肺内で新たな酸素を受け取り、再び勢いよく全身に送り出されていきます。

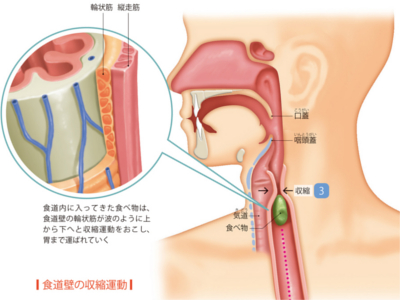

食べ物が胃へ運ばれるしかけ

食道の役割は、口のなかで噛み砕かれた食べ物や水分を、胃へ送り込むことです。 ただ、食べ物は、自然に胃へと流れ落ちるわけではありません。食道のうねうねとした運動-蠕動運動によって、強制的に胃へと運ばれるのです。そのため、横になっていても、たとえ逆立ちしていたとしても、重力に関係なく食べ物は胃へ運ばれます。 食道の蠕動運動を担っているのは、食道壁にある固有筋層です。輪状筋が上から順に次々と収縮運動をすることで、ゆっくりと食べ物を胃へと押し運んでいきます。食べ物が食道を通過する時間は水分で1~10秒、固形物で30~60秒。胃に届くまでは水分で1秒、固形物で5~6秒です。 一方で、食道には胃からの逆流を防ぐ"防御機能"も備わっています。食道と胃の接合部である「噴門」に、「下部食道括約筋」があり、胃への入り口の開閉を調節しているのです。 括約筋とは、収縮することで管状の器官を閉じる作用をもつ筋肉のことで、ふだんは下部食道括約筋が収縮して、噴門が閉じられています。 しかし、食べ物が噴門に到達すると、下部食道括約筋がゆるんで噴門が開き、食べ物を胃へと通します。そして、食べ物が通過すると、噴門は再び閉じます。これを「噴門反射」といいます。 「のどもと過ぎれば熱さ忘れる」という諺がありますが、食道の粘膜の感覚は、あまり敏感ではありません。しかし、食べ物や飲み物の刺激には鈍感でも、実際には熱いものや強いアルコール、たばこなどの影響によって、食道の粘膜は障害されます。 とくにアルコールやたばこによる過剰な刺激は、食道炎や食道がんの原因にもなります。食べ物を飲み込むときに痛みがある、しみたり、つかえる感じがあるなどの場合は要注意です。 食道の粘膜には、胃液に含まれる強力な酸や消化酵素を防御する機能はありません。そのため、胃液の逆流にさらされていると、容易に粘膜が傷害されてしまいます。 胃液が逆流する原因は、下部食道括約筋がうまく働かないことが考えられます。また、胃の上部が横隔膜の上に脱出した状態になる「食道裂孔ヘルニア」(235頁)も、胃液を逆流させる大きな原因となります。

通風のメカニズム

ある日突然、足の親指の付け根の関節が赤く腫れ、激烈な痛みに襲われる―。痛風発作がおこる背景には、血液中に過剰にあふれ出した尿酸があります。症状は1週間から10日ほどでおさまりますが、油断すると再び同じような発作を繰り返すようになり、やがて腎臓などの内臓も障害されていきます。 血液中の尿酸値が高くなると、余分な尿酸がナトリウム結合して「尿酸塩結晶」がつくられ、関節軟骨やその周辺に沈着します。尿酸塩結晶が関節液中にはがれおちると、体の防御機能を担う白血球の一つである「好中球」を中心とした血液細胞は、結晶を排除しようとして、炎症反応がおこります。これが、激痛や腫れといった痛風発作の原因です。 尿酸塩結晶に攻撃を仕掛けた好中球は、たんぱく分解酵素を含むファゴリソソーム内に尿酸塩結晶を取り込むものの、分解できずこわれてしまいます。このときに関節液中に放出されるリソソーム内の酵素が炎症をおこすもっとも重要な因子です。他にも、血小板からセロトニン、マクロファージからインターロイキン、好中球から活性酸素などさまざまな物質の放出が炎症に関係しています。

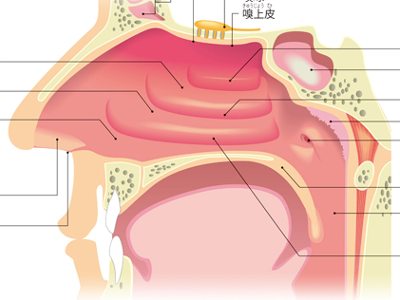

“鼻”の2つのはたらき

鼻は、外側から見える「外鼻」と、孔の中の「鼻腔」とに大きく分けられます。 外鼻の中心を鼻背、目尻の間を鼻根、下方の先端を鼻尖、孔の周りを鼻翼といいます。鼻背の上3分の1ぐらいは骨で硬くなっていますが、それより下は軟骨でできています。 鼻孔から鼻腔に入った空気は、鼻道という空気の通り道を通ります。鼻道は、空気と一緒に吸い込まれた"ほこり"などが気管に入らないように鼻毛や粘膜に覆われており、これらのフィルター効果によって、ほこりを絡め取っています。 鼻腔は、鼻中隔によって左右に分けられて、さらに鼻甲介という横のひだで上、中、下3つに分かれています。鼻から吸い込んだ空気は鼻道・咽頭を通り、気管、肺へと進み、肺から出された空気は再び鼻道から体外へ出されます。 また、鼻中隔と鼻甲介は、毛細血管が通る粘膜に覆われています。鼻腔内では、毛細血管の熱を鼻孔から入った空気に伝えて温め、粘膜上皮から分泌される水分で空気に適度な湿気を与えています。このため、鼻道を通過した空気は、温度25~37℃、湿度35~80%の状態に調整されます。 上鼻道内の天井部の粘膜には、「嗅上皮」という切手1枚程度のスペースがあり、においを感知する嗅細胞が200万個も存在します。ここで"においの元"を感知します。 においの元は、空気とともに鼻から入ってくる化学物質です。 鼻腔内の粘液で融解された化学物質は、嗅上皮にある嗅細胞から出る"嗅小毛"という線毛にとらえられ、においの電気信号となります。 においの信号が、嗅球に伝達され、知覚します。さらに、大脳がこの信号を処理すると、においの識別が行われます。 鼻づまりなどをおこし、口で呼吸をしているときには、においがわからなくなります。これは、化学物質が嗅上皮に届かないことによって、においの信号が脳に届きにくいことからおこる現象です。

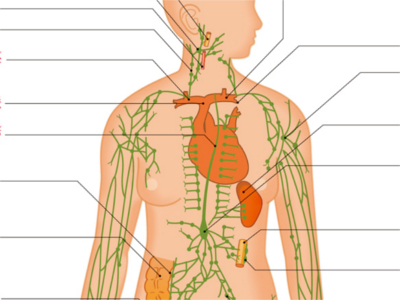

リンパ系の構造とはたらき

からだのなかには、リンパ管という細い管のネットワークが張り巡らされています。 リンパ管は、全身に網の目のように広がっている細いリンパ管(毛細リンパ管)が、合流しながら太くなっていきます。 右側上半身のリンパ管は、合流を繰り返しながら、右リンパ本幹(右胸管)へ、それ以外は左リンパ胸管(胸管)につながります。最終的には右リンパ本幹は内頸静脈へ、左リンパ胸管は鎖骨下静脈へと合流し、血液に戻ります。 毛細リンパ管の壁は内被細胞でできていて、随所に細胞の間が開いている所があり、その隙間からリンパ球を含む組織液がしみ出てリンパ液となります。リンパ管を通って静脈に戻るリンパ液は、心臓から動脈を通り、毛細血管から再びしみ出してリンパ管に入り、循環します。 リンパ管の合流地点の要所には、リンパ節(リンパ腺)と呼ばれる豆状にふくらんだ器官があります。1~20mmという大きさで、数は全身に約800個。首、わき、ひじ、ひざ、足の付け根となる鼠径部など、四肢や頭と体幹をつなぐ関節部に集中しています。 リンパ節は、ケガなどをして細菌などが体内に入った場合、それらをせき止める場所です。細菌が血液に混入するのを防ぐため、傷を負った部位から近いリンパ節で細菌を捕え、その場にとどめます。 そのため、傷口とは別に"リンパ節が腫れる"などの炎症をおこしますが、リンパ節より先に細菌を通さない"関所"の役割を担っているのです。 リンパ液の成分は、血漿とほぼ同じです。しかし、たんぱく質量は少なく、白血球の一部であるリンパ球が含まれています。 リンパ球には、ヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞など複数の種類があります。これらは、侵入してきた病原体を攻撃するというはたらきは同じですが、複数の菌に対処できるように、それぞれ攻撃相手となる外敵を違えています。 また、B細胞やT細胞、マクロファージ、樹状細胞などの免疫細胞は、胸腺、脾臓、リンパ節、パイエル板、扁桃、虫垂、赤色骨髄といった付随的なリンパ組織を足場に使って、からだを循環しています。