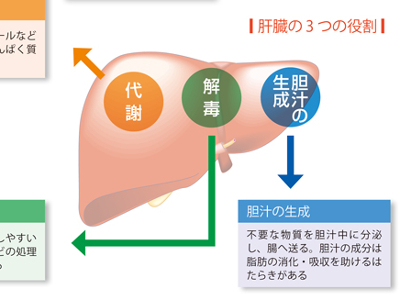

肝臓の役割

肝臓には、生命維持に不可欠なはたらきがいくつもありますが、主なはたらきは「代謝」「解毒」「胆汁の生成」です。 代謝とは、食べ物から吸収された栄養素を体内で利用できる形につくり変えたり、貯蔵したり、供給したりするはたらきをいいます。 解毒とは、からだに有害な物質を分解して、無害な物質に変える機能のこと。体内でつくられる有害物質は、肝臓で無害な物質に変換されて、尿や便とともに排出されます。 もう一つ、肝臓には胆汁の生成という重要な役割があります。脂肪の消化・吸収に必要な胆汁を生成し、胆のう・胆管を経て腸へ送り出すはたらきのことです。 胆汁の成分の大部分は水分ですが、胆汁色素の「ビリルビン」や胆汁酸、コレステロールなどが一緒に溶けています。 そのほかにも肝臓は、女性ホルモンの代謝や血液の一時的な貯蔵、古くなった赤血球からヘモグロビン(たんぱく質)を分解し、ビリルビンをつくるなどの役割も担っています。

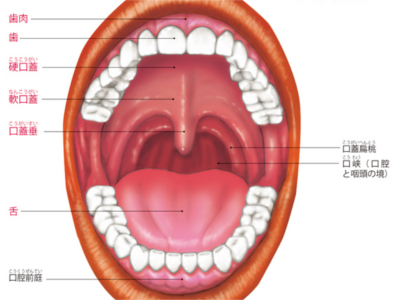

口腔の構造と役割

口腔(口)は、上唇、下唇、歯、歯肉、舌、口蓋、口蓋垂からなっています。 上唇と下唇に分かれる口唇は、表情筋によって動きます。 舌は、柔軟な横紋筋である内舌筋と外舌筋でできており、舌下神経によって動きがコントロールされます。 舌の周囲には、唾液を分泌する唾液腺(耳下腺、舌下腺、顎下腺)があります。 口腔内に食べ物が入ると同時に、唾液腺から唾液が分泌されます。奥歯で噛み砕かれた食べ物は唾液と混ぜ合わされ、舌などの働きによって、咽頭、食道へ送り込まれます。 舌の表面には"味蕾"という器官があり、味覚を感知しています。 食べ物の味は、舌にある「味蕾」という器官から大脳へ伝達されます。 味蕾では味孔(小さな孔)にある微絨毛という突起が食物の味を感知し、電気信号に変換して感覚神経から大脳の味覚野へ送ります。 大脳では、「甘い」「苦い」「塩辛い」「すっぱい」のみならず、「うまい」も判断しています。 歯には表面に露出している部分と、歯肉(歯茎)で隠れている部分があります。 見えている部分を歯冠、隠れている部分を歯根といいます。また、歯根を支えているのが歯槽骨と呼ばれる部分です。 歯冠の表面は、硬いエナメル質であり、歯冠全体をコーティングしています。一方、歯根の表面は、骨と同じセメント質で覆われています。 エナメル質やセメント質の内側は、やや柔らかい象牙質という組織でできています。 象牙質のなかには、象牙細管という細い管が走り、その奥に歯髄という神経や血管の入った組織があります。一般に〝神経〟と呼ばれるのは、この歯髄です。 歯には、食べ物を噛み切る"切歯"、食べ物を引き裂く"犬歯"、噛み切られた食べ物を細かく噛み砕く"小臼歯"と"大臼歯"という4種類の形があります。 これらの歯は、上顎、下顎それぞれ前歯を中心に、左右対称に並んでいます。 歯は、上下32本生えてくる人もいます。 そのうち、もっとも奥にある上下4本の第3臼歯は、通称「親知らず」と呼ばれる歯です。 親知らずは、約7割の人にしか生えてきませんので、通常は第3臼歯を除いた28本を永久歯として数えます。

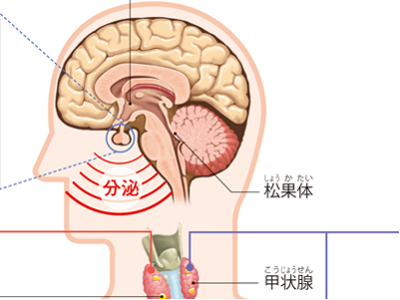

ホルモンのはたらきと役割

からだの各器官の活動は、「神経系」と「内分泌系」によって制御されています。 神経系とは、神経細胞と神経線維からなるネットワークで、脳とからだの各部位を結び、情報と指令の受け渡しをしています。 一方、内分泌系とは、からだのある場所で分泌(生産)されたホルモンが血液などを介して全身に運ばれ、各臓器や器官のはたらきを調節するものです。 ホルモンを分泌する器官を「内分泌腺」といいます。さまざまな臓器や器官の機能は、脳の中枢神経によって統合され、内分泌腺から分泌されるホルモンによって、適度な状態に保たれているのです。 ホルモンを分泌している内分泌腺には、脳にある「視床下部」「下垂体」「松果体」、頸部にある「甲状腺」とその後ろにある「副甲状腺」、胸部にある「心臓」、腹部にある「消化管」、「副腎」、「腎臓」、「すい臓」、そして男性では「精巣」、女性では「卵巣」と「胎盤」があります。また、これらの内分泌腺以外にも、肥満細胞から産生されるホルモンもあります。 体内には前述のようにホルモンを分泌するさまざまな内分泌腺がありますが、ホルモン分泌の司令塔としてはたらいているのが、視床下部と下垂体です。 まず、視床下部は、脳からの指令やからだからの情報を受けてホルモンを分泌します。 次に、視床下部から分泌されたホルモンを受けとった下垂体は、からだが必要としているホルモンを末梢の内分泌腺に分泌させるための指令となるホルモンを分泌します。 そして、副腎、甲状腺などの末梢の内分泌腺が、送られてきたホルモンに従って自らのホルモンを分泌することで、からだの生命バランスが保たれているのです。