胃腸検査の目的

便潜血は、食道や胃などの消化管の潰瘍やポリープ、がんなど、出血を伴う消化管の病気を調べる検査です。胃や腸などの消化管に出血があると、便に血が混じります。便潜血では、採取した便に試薬を使い、その変化から出血しているかどうかを判定します。 腹部単純X線検査では、横隔膜や腹部のガスの状態、腎臓や腰椎、骨盤の形状などを調べ、病変をチェックします。上部消化管X線造影撮影と上部消化管内視鏡検査は、いずれも食道、胃、十二指腸の病変を調べるための検査です。 便潜血は、潜血が確認されなければ「陰性」と判定されます。 腹部単純X線検査、上部消化管X線造影撮影、上部消化管内視鏡検査は、病変が確認されなければ「異常所見なし」と判定されます。 便潜血で陽性となる要因には、消化管の潰瘍やポリープ、がんなどが考えられます。 腹部単純X線検査で異常がみられる場合は、ガスのたまる腸閉塞、腹水のたまる腹膜炎などが疑われます。腎結石や胆石のときは、結石の病変がはっきりした白い陰影として映ります。 上部消化管X線造影撮影と上部消化管内視鏡検査では、食道炎、食道がん、食道静脈瘤など食道の病気、胃炎、胃潰瘍、胃がん、胃ポリープなど胃の病気、十二指腸潰瘍など十二指腸の病気があると、異常所見がみられます。

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

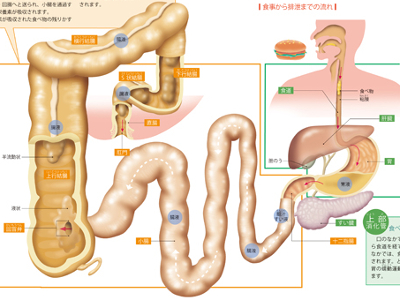

小腸のはたらき

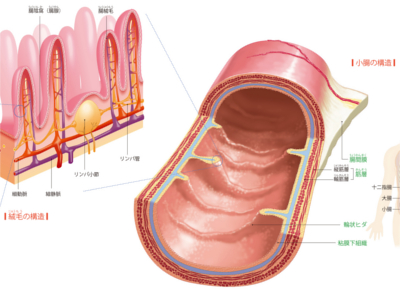

小腸は十二指腸・空腸・回腸からなる臓器ですが、ここでは空腸と回腸を中心に解説します。 小腸は、消化における最終段階の作業を担うとともに、栄養素の吸収を行っています。 スムーズに栄養素を吸収するため、小腸はとても長く(6~7m)、その内壁を覆う粘膜には輪状のヒダがあるなど、表面積を大きくする構造になっています。 小腸は、十二指腸から先の前半約5分の2が空腸、後半約5分の3を回腸が占めています。 空腸と回腸は、解剖学的にはほとんど同じ構造をしており、生理学的に回腸のほうが腸液の分泌がやや多いという違いがありますが、両者のはたらきもほぼ同じです。 回腸と大腸の境には回盲弁という弁があり、これによって大腸の内容物が逆流しないようになっています。 小腸の直径は約4㎝あり、小腸の壁は外側の縦走筋と内側の輪状筋からなる2層構造になっています。これらの筋肉層のはたらきによって蠕動運動を行い、消化物を先へ先へと送り出します。 小腸の内壁は、表面を覆う粘膜が輪状のヒダになっていることに加え、粘膜が500万個もの絨毛に覆われています。この構造によって小腸全体の表面積は約200㎡と広くなり、効率よい栄養素の吸収を可能にしています。 絨毛の長さは約1mmで、表面は小腸上皮細胞(「栄養吸収細胞」ともいう)に覆われています。さらにその表面には微絨毛という細かい突起があり、この突起部分を刷子縁といいます。最終的な消化は、この刷子縁で行われています。 また、絨毛のなかには毛細血管網と1本のリンパ管が通っており、脂質はリンパ管に吸収されて静脈へ、脂質以外の栄養素は小腸上皮細胞に吸収され、毛細血管の血液に溶け込んで肝臓へと運ばれます。

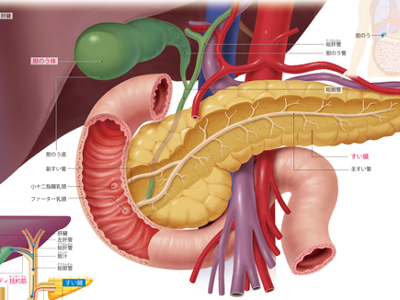

十二指腸のはたらき

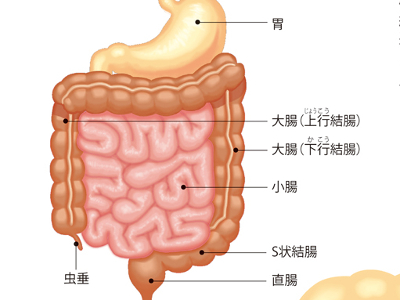

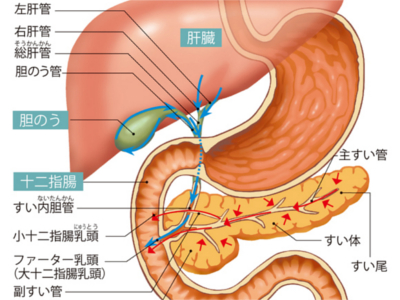

腸は、十二指腸から肛門まで、全長約7.5mの管です。はたらきの違いから大きく小腸と大腸に分けられ、さらに小腸は十二指腸、空腸、回腸に、大腸は盲腸、結腸、直腸に分けられます。 十二指腸は、胃に続く小腸のはじまりの部分です。胃から送られてきた食べ物に胆汁やすい液といった消化液が加えられ、本格的な消化が開始されます。ただし、ここではまだ吸収は行われません。 十二指腸はC字形の形をした25cmほどの臓器。およそ指12本分ほどの長さであることから、その名で呼ばれています。十二指腸は、入り口付近の球部とこれに続く管部からなります。 球部は胃に近いため、胃液に含まれる胃酸による潰瘍ができやすい場所です。 管部には、ファーター乳頭(大十二指腸乳頭)、小十二指腸乳頭(副すい管)と呼ばれる大小2つの乳頭(孔の開いた突起のようなもの)があり、これらの孔から胆汁やすい液といった消化液が分泌されます。 十二指腸では、肝臓でつくられる胆汁と、すい臓から分泌されるすい液によって食べ物の消化を一気に進めます。 肝臓でつくられた胆汁は、胆のうに一時蓄えられ、濃縮されたのち、総胆管を経て十二指腸へと排出されます。 一方、すい臓から分泌されたすい液は、すい管を通って運ばれます。 胃から送られてきた食べ物が十二指腸に入ると、酸の刺激によって十二指腸腺からコレシストキニン・パンクレオザイミンというホルモンが分泌されます。 このホルモンのはたらきかけで、胆汁とすい液が十二指腸の小十二指腸乳頭とファーター乳頭から排出されます。

人体最大の臓器―肝臓

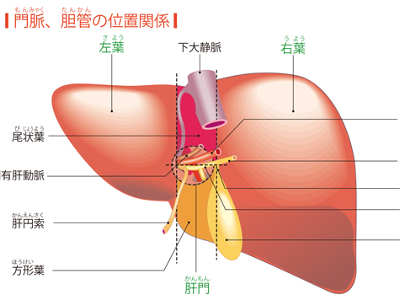

肝臓は、重さ約1.5㎏にもなる人体最大の臓器です。上部は横隔膜に、下部は胆のう、胃、十二指腸に接しており、多量の血液を含んでいるため、牛や豚のレバー同様、赤褐色をしています。 肝臓は一見、1つのかたまりのように見えますが、正確には左右2つに分かれており、これを右葉、左葉といいます。 また、多くの臓器では、動脈と静脈の2本の血管が出入りしていますが、肝臓にはもう1本、「門脈」という血管が通っています。 門脈とは胃や腸、すい臓、脾臓、胆のうなどから出た静脈が集まった血管です。肝臓の場合、必要な血液の約80%が門脈から肝臓に入ってきます。 肝臓は、「肝小葉」という直径1mmほどの小さな肝臓組織の集合体です。 肝小葉の周辺の結合組織には、俗に"三つ組"と呼ばれる肝動脈や門脈、胆管の枝が通っており、血液を取り込んだり、胆汁を運び出したりしています。また、肝小葉の中心には肝静脈につながる中心静脈が通っています。 肝小葉をつくっているのは、肝細胞と呼ばれる細胞で、その数は2500億~3000億個もあり、肝機能の中心的な役割を担っています。 肝臓は手術で70%くらいを切除しても、約4カ月で元の大きさに戻り、機能も回復します。これを「肝再生」といいます。 肝細胞の再生能力には、染色体の数が関係しているといわれています。通常の細胞は染色体が46本であるのに対し、肝細胞には染色体を通常の2倍、3倍、4倍ももつものが多く存在します。このことが、驚異的な肝再生を可能にしていると考えられています。

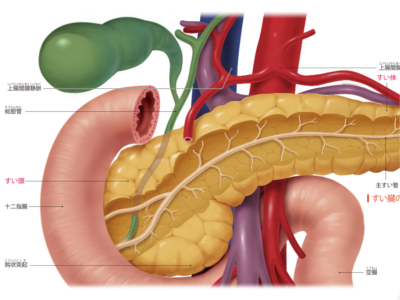

すい臓のはたらき

すい臓は胃の裏側、脊椎の間に位置する長さ15㎝ほどの小さな臓器です。 形はおたまじゃくしに似た横長。右端は「十二指腸」に抱え込まれるように接し、左端は「脾臓」と隣り合っています。十二指腸に接している部分を「すい頭部」、中間を「すい体部」、脾臓に接している部分を「すい尾部」といいます。 すい臓は肝臓に次ぐ大きさをもつ腺組織で、消化液を分泌する"外分泌部"と、ホルモンを分泌する"内分泌部"からなっています。 外分泌部は枝分かれした導管と、その末端につながる腺房からできており、すい液の主成分である消化酵素は腺房の腺房細胞から、水分や電解質は導管から分泌されます。これを「外分泌」といいます。 腺房細胞から分泌されたすい液は、導管を通って送り出されます。導管は合流を重ねながら、次第に太い1本の管になり(主すい管といいます)すい液は、主すい管を通って、十二指腸へと運ばれます。 また、すい臓には、ホルモンを分泌する機能もあります。これを「内分泌」といい、内分泌部で行われます。 内分泌部は外分泌組織のなかに点在し、顕微鏡で見ると海に浮かぶ島のようにも見えることから、発見者の名前をとって「ランゲルハンス島(すい島ともいう)」と呼ばれています。ランゲルハンス島は特別な細胞の小さな集団で、すい臓全体に100万個以上の島があるといわれています。 ランゲルハンス島ではインスリン、グルカゴン、ソマトスタチンなどのホルモンが分泌されています。これらのホルモンは、島をとりまく毛細血管に分泌され、血液にのって全身へと運ばれます。

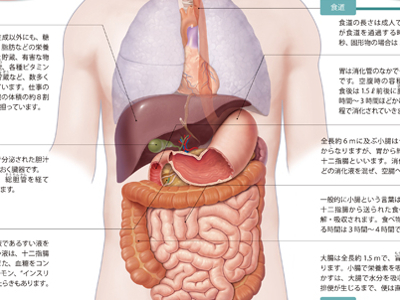

全長10m―消化と吸収のシステム

口から食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門まで、全長およそ10mの1本の管が、食べ物の道筋となる消化管です。 食道から胃までを上部消化管といい、小腸から下の部分を下部消化管といいます。 口から入った食べ物は、上部消化管の食道から胃に運ばれて、胃液で1~3時間ほどかけて消化されます。 さらに、胃から十二指腸(小腸)に送られてきた食べ物は、下部消化管で必要な栄養素が吸収され、最後には直腸・肛門から排泄されます。

食べ物がたどる経路

消化器は、食べ物の消化と吸収にかかわる臓器の総称です。 消化とは、食べ物に含まれる栄養素を、吸収できる形まで胃液や胆汁などの消化液を使って分解するはたらきをいいます。一方、吸収とは、分解された栄養素を全身へ送るために、血液やリンパ液に取り込むはたらきのことです。 消化器には、食べ物の経路となる食道や胃、小腸、大腸などの消化管のほか、肝臓や胆のう、すい臓といった臓器が含まれます。 肝臓は、胆汁の生成をはじめ、有害物質の無毒化、また、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解や再合成などをつかさどっています。 胆のうは、脂っこいものを食べたときに肝臓でつくられた胆汁を十二指腸へ分泌します。 すい臓は、すい液を分泌して、腸内の塩酸を中和したり、たんぱく質や糖質、脂質の消化吸収を促しています。 これらの臓器すべてが連携することによって、食べ物の消化・吸収がスムーズに行われます。

胆のう・胆道のはたらき

胆のうは、脂肪の消化・吸収を助ける胆汁を濃縮して、一時的に蓄えておくための器官です。 胆のうは、右上腹部のやや右寄り、肝臓の下側に位置する袋状の器官です。長さ7~10㎝、幅2.5~4㎝、容積は30~50mlほどで、洋なしのような形をしています。 胆のうの下には十二指腸とすい臓があり、これらは胆のう管、総胆管、主すい管を通してつながっています。 胆汁は肝臓の肝細胞でつくられています。肝臓内には胆汁が流れる管がいくつもあり、その管が合流して、総肝管と呼ばれる太い管になります。 総肝管を流れてきた胆汁は、胆のう管を通って胆のうへ運ばれ、一時的に貯蔵されます。そして、十二指腸に脂肪分の多い食物が入ってくると、胆汁は胆のうから排出され、胆のう管、総胆管を流れ、十二指腸乳頭部から放出されます。 総胆管と十二指腸がつながるところには、「オッディ括約筋」と呼ばれる筋肉があります。 オッディ括約筋は、必要に応じて閉じたり、開いたりするようになっています。胆のうが収縮して胆汁を絞り出すタイミングに合わせて、オッディ括約筋がゆるみ、胆汁が放出されるしくみになっています。 このように胆汁が流れる経路全体を胆道といいます。