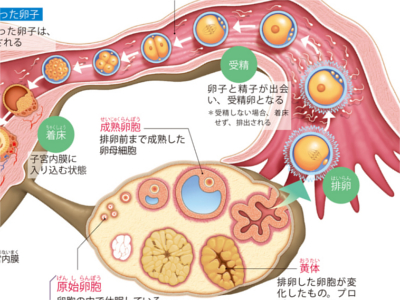

受精と排卵のメカニズム

思春期になると、脳の下垂体から"卵胞刺激ホルモン"と、"黄体ホルモン"が分泌され、卵巣内膜内の原始卵胞(成熟していない卵胞)が活動を始めます。 卵胞が成熟(成熟卵胞)すると卵胞の膜が破裂し、なかの卵子は卵巣の外に排出されます。この状態が「排卵」です。 卵巣からの排卵は月に一度、月経周期に合わせて、左右どちらかの卵巣から行われます。 排卵が終わった卵胞は黄体に変わり、プロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌します。 このホルモン分泌で子宮内膜に厚みが増し、受精卵が着床しやすくなります。 排卵された卵細胞(卵子)は卵管に取り込まれ、厚みが増した内膜の子宮へと送られます。 受精はこの卵管内で行われ、受精卵となって子宮内膜に着床します。受精をしなかった場合、厚みを増した内膜ははがれ落ち、受精しなかった卵子や血液とともに、膣から"経血"として排出されます。 月経の周期には、個人差がありますが、平均28日周期で、5日間続きます。 月経後は次の排卵への準備が始まります。排卵日は次の月経開始日の14日前です。 卵子は、直径0.1~0.2mm。人体でもっとも大きな細胞です。卵子の外側は顆粒膜細胞が囲み、内側にはたんぱく質でできた透明帯という膜が張り、さらにその内側に、母親の遺伝子を伝える23本の染色体をもつ核が入った卵細胞質があります。 卵子の元となる始原生殖細胞は、胎児の頃から存在しています。始原生殖細胞は、胎児のうちから卵原細胞→卵祖細胞→卵母細胞へ姿を変えて、卵胞という袋のなかで休眠期に入ります。この状態が原始卵胞です。 やがて思春期になると、休眠していた卵母細胞が活動を再開し、数回の減数分裂を繰り返し、23個の染色体をもつ細胞になります。このうち、たった1つの細胞が卵子となり、それ以外は消滅します。

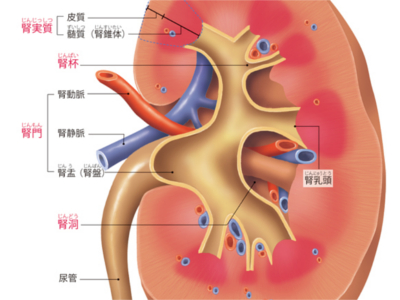

腎臓のはたらき

腎臓の役割は血液から老廃物や余分な水分、塩分などを取り出すことです。 腎臓は横隔膜の下、背骨をはさんで左右に1つずつあります。重さは約150g、握りこぶしよりやや大きく、縦の長さが約10㎝、幅約5~6㎝で、そら豆のような形をしています。 腎臓には、尿をつくるため、心臓から多量の血液が絶えず送り込まれています。そのため、色は暗赤色をしています。 腎臓を縦割にしてみると、実質(腎実質)と空洞(腎洞)からなっていることがわかります。実質の外側の領域を「皮質」、内側の領域を「髄質」といいます。 皮質には心臓から送られて来た血液をろ過する「腎小体」があります。腎小体でこされた成分のうち、有用なものは髄質で再吸収されます。 髄質は十数個の円錐状のかたまりが集まったもので、一つ一つのかたまりは、その形状から「腎錐体」と呼ばれています。 再吸収された尿は、腎錐体の先端にある「腎乳頭」から流れ出し、この尿を受け取るのが、「腎杯」という小さなコップ状の袋です。 腎杯は、根元のところで互いにつながりながら、やがて「腎盂」という一つの広い空間になります。 尿は腎盂から尿管を通って、膀胱へと運ばれます。 皮質には、左右の腎臓に約100万個ずつといわれるほど膨大な数の腎小体があります。 1個の腎小体は、「糸球体」と「ボーマンのう」からなっています。糸球体は毛細血管が球状に集まったもので、糸球体を囲んでいるのが、ボーマンのうという袋状の器官です。 糸球体でろ過された尿はボーマンのうに排泄され、ボーマンのうに続く尿細管に流れ込みます。尿細管は皮質と髄質のなかをあちこち走りながら、最後は「集合管」に合流します。 心臓から排出された血液は、大動脈を経て、左右の腎動脈から腎臓へ流れ込みます。心臓が送り出す全血液の約4分の1が、常に腎臓へ送られています。 腎動脈は腎臓のなかでいくつか枝分かれしながら、最後は「糸球体」の毛細血管に収斂されます。

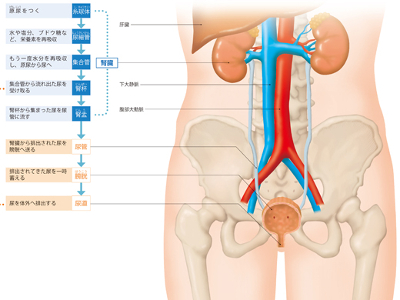

腎臓・泌尿器のしくみとはたらき

泌尿器とは、心臓から送り出された血液から余分な水や老廃物をこしとり、尿として排泄するまでのしくみにかかわる器官をいいます。 具体的には尿をつくる腎臓、腎臓でつくられた尿を運ぶ尿管、尿を一時ためておく膀胱、尿を体外へ排出する尿道からなり立っています。 男性と女性とでは、尿道のつくりが異なります。男性の尿道は長さが16~25㎝ほどあり、排尿と射精の2つの役割を担っています。一方、女性の尿道は長さが3~5㎝ほどと短く、その役割は排尿だけです。 男女ともに、膀胱の出口付近には"内括約筋"と"外括約筋"という筋肉があり、2つの括約筋が収縮することで尿のもれを防いでいます。 心臓から腎臓へ送られた血液は、「糸球体」の毛細血管に流れ込み、分子の大きい赤血球やたんぱく質などはここでろ過されます。分子の小さい水やブドウ糖、アミノ酸、カリウム、ナトリウム、尿酸、クレアチニンなどの老廃物は原尿(尿のもと)となり、糸球体から続く「尿細管」に送られます。糸球体では、1日約150~200Lもの原尿がつくられますが、実際に尿として排出されるのは原尿の約1%ほどです。

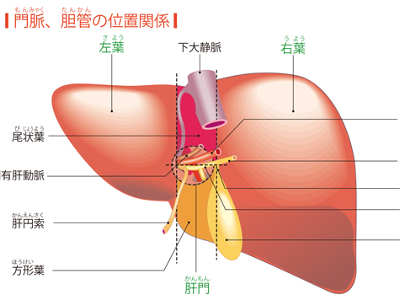

人体最大の臓器―肝臓

肝臓は、重さ約1.5㎏にもなる人体最大の臓器です。上部は横隔膜に、下部は胆のう、胃、十二指腸に接しており、多量の血液を含んでいるため、牛や豚のレバー同様、赤褐色をしています。 肝臓は一見、1つのかたまりのように見えますが、正確には左右2つに分かれており、これを右葉、左葉といいます。 また、多くの臓器では、動脈と静脈の2本の血管が出入りしていますが、肝臓にはもう1本、「門脈」という血管が通っています。 門脈とは胃や腸、すい臓、脾臓、胆のうなどから出た静脈が集まった血管です。肝臓の場合、必要な血液の約80%が門脈から肝臓に入ってきます。 肝臓は、「肝小葉」という直径1mmほどの小さな肝臓組織の集合体です。 肝小葉の周辺の結合組織には、俗に"三つ組"と呼ばれる肝動脈や門脈、胆管の枝が通っており、血液を取り込んだり、胆汁を運び出したりしています。また、肝小葉の中心には肝静脈につながる中心静脈が通っています。 肝小葉をつくっているのは、肝細胞と呼ばれる細胞で、その数は2500億~3000億個もあり、肝機能の中心的な役割を担っています。 肝臓は手術で70%くらいを切除しても、約4カ月で元の大きさに戻り、機能も回復します。これを「肝再生」といいます。 肝細胞の再生能力には、染色体の数が関係しているといわれています。通常の細胞は染色体が46本であるのに対し、肝細胞には染色体を通常の2倍、3倍、4倍ももつものが多く存在します。このことが、驚異的な肝再生を可能にしていると考えられています。

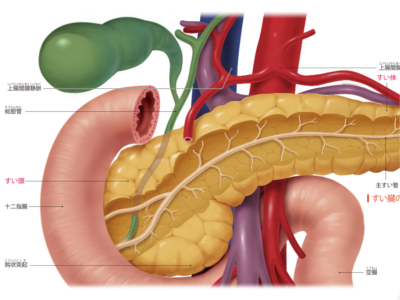

すい臓のはたらき

すい臓は胃の裏側、脊椎の間に位置する長さ15㎝ほどの小さな臓器です。 形はおたまじゃくしに似た横長。右端は「十二指腸」に抱え込まれるように接し、左端は「脾臓」と隣り合っています。十二指腸に接している部分を「すい頭部」、中間を「すい体部」、脾臓に接している部分を「すい尾部」といいます。 すい臓は肝臓に次ぐ大きさをもつ腺組織で、消化液を分泌する"外分泌部"と、ホルモンを分泌する"内分泌部"からなっています。 外分泌部は枝分かれした導管と、その末端につながる腺房からできており、すい液の主成分である消化酵素は腺房の腺房細胞から、水分や電解質は導管から分泌されます。これを「外分泌」といいます。 腺房細胞から分泌されたすい液は、導管を通って送り出されます。導管は合流を重ねながら、次第に太い1本の管になり(主すい管といいます)すい液は、主すい管を通って、十二指腸へと運ばれます。 また、すい臓には、ホルモンを分泌する機能もあります。これを「内分泌」といい、内分泌部で行われます。 内分泌部は外分泌組織のなかに点在し、顕微鏡で見ると海に浮かぶ島のようにも見えることから、発見者の名前をとって「ランゲルハンス島(すい島ともいう)」と呼ばれています。ランゲルハンス島は特別な細胞の小さな集団で、すい臓全体に100万個以上の島があるといわれています。 ランゲルハンス島ではインスリン、グルカゴン、ソマトスタチンなどのホルモンが分泌されています。これらのホルモンは、島をとりまく毛細血管に分泌され、血液にのって全身へと運ばれます。

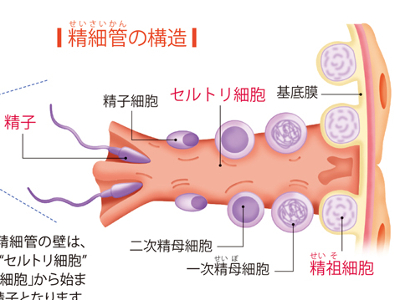

精子と射精のメカニズム

精子は精巣内にある多数の精細管でつくられています。 精子の頭部の大きさは、わずか0.005mm程度。からだのなかで一番小さな細胞です。 精子は、先端が突起状になった球体の頭部、楕円形の中間部、細い糸状になった尾部の3部位に分けられます。 精子頭部の中心には、23個の染色体をもつ細胞核があり、ここに父親の遺伝子を含んでいます。細胞核の外側は、先体という組織に包まれています。先体は、卵子に突入するための組織で、卵子の表面を覆う膜を溶かす酵素を含んでいます。 中間部には、精子が運動するためのエネルギーをつくるために、ミトコンドリアがらせん状に巻きついています。ミトコンドリアは、精液のなかの糖分を吸収し、そのエネルギーを尾部の鞭毛に与えています。 性的な興奮が高まると、陰茎内の陰茎海綿体と尿道海綿体の内部にある動脈がゆるみ、海綿体の細かい溝のなかに多量の血液が流れ込みます。そのため、海綿体はふくらみ、海綿体を外側から包んでいる白膜が、血液の圧力を受けて硬くなります(この状態が勃起です)。 勃起の際、精巣でつくられた精子は蠕動運動により精管を通って前立腺まで運ばれ、精のうの分泌液と混ぜられて精液となります。 このとき、精液の膀胱への逆流を防ぐために、膀胱の出口にある内尿道括約筋が収縮して、膀胱につながる尿道は閉じられます。同時に外尿道括約筋も収縮して、前立腺内の尿道内圧を高めます。 その後、外尿道括約筋だけが弛緩すると圧力で精液が押し出され、外尿道口から射精されます。

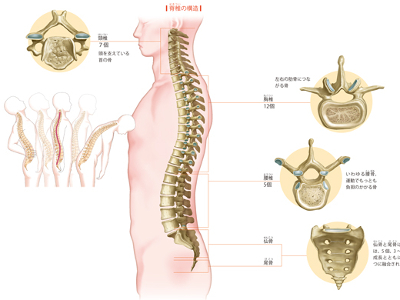

背骨のメカニズム

背骨は、首からお尻にかけて5種類26個の椎骨が縦に並び、これらを軟骨がつなぐ構造になっています。 まず、頸椎は7個の首の骨で、頭を支えています。その下にある胸椎は12個で、左右に12対ある肋骨につながっています。 胸椎の下にある腰椎5個は、上半身を曲げる動作をする際に、もっとも負担がかかる部位です。 その下に続く仙骨、尾骨は、生まれたときにはそれぞれ5個、3~5個の椎骨で形成されていますが、成長とともに骨が融合して、成人ではそれぞれ1個になっています。尾骨は人間の進化により、失われた尻尾の名残ともいわれています。 背骨を横から見ると直線ではなく、アルファベットのS字形にゆるやかなカーブを描いています。 これは、脊椎の"生理的弯曲"といい、基本的に直立生活をする人間が重たい頭を支え、運動などによる外部からの衝撃を和らげるための形状です。カーブを利用して重力を分散させ、筋肉の負担を減らしているのです。 このカーブが崩れたり、側方に弯曲したりしてしまうと、重力の分散がうまくいかず、一部に大きな負荷がかかります。結果、肩こり、腰痛などを引き起こし、全身のバランスが狂い、猫背やお腹が前に出るなど、姿勢も崩れます

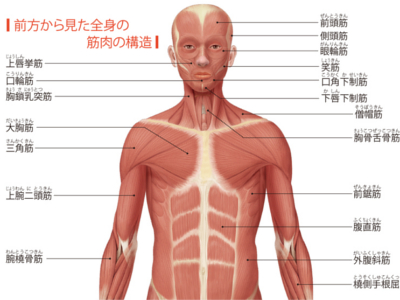

全身の筋肉のしくみ

筋肉は、からだや臓器を動かす原動力となる運動器官です。 筋細胞(筋線維)という収縮性のある細胞の集合体である筋肉は、骨格に付着してからだを動かす骨格筋、血管や内臓の器官を動かす平滑筋、心臓を動かす心筋と大きく3種類に分けられます。 また、骨格筋だけでも600種以上あり、それぞれに名前がつけられています。付着する骨の部位によって大きさや形もさまざまです。

全身の「骨格」のしくみ

骨格は、各臓器を外部の衝撃から守る役割があり、保護する臓器によって骨の大きさや形、しくみも異なります。 からだの司令塔である脳を守る頭蓋骨は、"縫合"と呼ばれる複雑なつながり方で固く連結されています。 一方、心臓と肺を保護しているのは胸郭です。胸郭は胸椎(背骨の一部)、胸骨と12対の肋骨によってカゴ状に形成されており、各々の骨は関節や軟骨でつながっています。 また、からだの支柱である脊柱(背骨)は、リング状の椎骨が軟骨や靱帯でつながり、脊髄を囲み保護するとともに姿勢を保ちます。 生殖器や消化器、泌尿器を保護する骨盤は、腸骨、恥骨、坐骨からなる寛骨を中心に、腹部全体を下方から支え、体重を下肢へ伝えます。 付着する筋肉のはたらきにより、運動の支点となることも、骨格の重要な働きのひとつです。 新生児では約350個ある骨は、からだの成長とともに融合しながら、より太く強い骨へと変化していきます。そのため、成人では、約200~208個で基本的には206個の骨が骨格を形成します。 成人に比べ、乳幼児のからだが柔軟なのは、すべての骨が融合する前の、発育途中にあるためです。

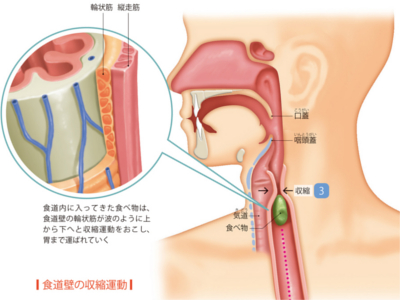

食べ物が胃へ運ばれるしかけ

食道の役割は、口のなかで噛み砕かれた食べ物や水分を、胃へ送り込むことです。 ただ、食べ物は、自然に胃へと流れ落ちるわけではありません。食道のうねうねとした運動-蠕動運動によって、強制的に胃へと運ばれるのです。そのため、横になっていても、たとえ逆立ちしていたとしても、重力に関係なく食べ物は胃へ運ばれます。 食道の蠕動運動を担っているのは、食道壁にある固有筋層です。輪状筋が上から順に次々と収縮運動をすることで、ゆっくりと食べ物を胃へと押し運んでいきます。食べ物が食道を通過する時間は水分で1~10秒、固形物で30~60秒。胃に届くまでは水分で1秒、固形物で5~6秒です。 一方で、食道には胃からの逆流を防ぐ"防御機能"も備わっています。食道と胃の接合部である「噴門」に、「下部食道括約筋」があり、胃への入り口の開閉を調節しているのです。 括約筋とは、収縮することで管状の器官を閉じる作用をもつ筋肉のことで、ふだんは下部食道括約筋が収縮して、噴門が閉じられています。 しかし、食べ物が噴門に到達すると、下部食道括約筋がゆるんで噴門が開き、食べ物を胃へと通します。そして、食べ物が通過すると、噴門は再び閉じます。これを「噴門反射」といいます。 「のどもと過ぎれば熱さ忘れる」という諺がありますが、食道の粘膜の感覚は、あまり敏感ではありません。しかし、食べ物や飲み物の刺激には鈍感でも、実際には熱いものや強いアルコール、たばこなどの影響によって、食道の粘膜は障害されます。 とくにアルコールやたばこによる過剰な刺激は、食道炎や食道がんの原因にもなります。食べ物を飲み込むときに痛みがある、しみたり、つかえる感じがあるなどの場合は要注意です。 食道の粘膜には、胃液に含まれる強力な酸や消化酵素を防御する機能はありません。そのため、胃液の逆流にさらされていると、容易に粘膜が傷害されてしまいます。 胃液が逆流する原因は、下部食道括約筋がうまく働かないことが考えられます。また、胃の上部が横隔膜の上に脱出した状態になる「食道裂孔ヘルニア」(235頁)も、胃液を逆流させる大きな原因となります。