胃と大腸の病気(胃がん/急性胃炎/胃潰瘍/大腸ポリープ/結腸がん/虫垂炎/直腸がん)

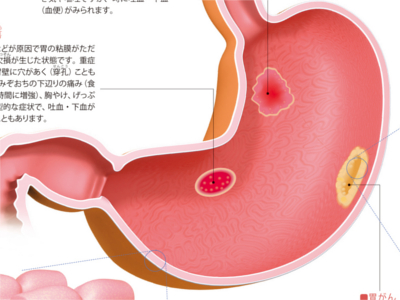

胃と大腸の内側は表面を粘膜で覆われていますが、異変には非常にデリケートにできています。 そのため、胃は暴飲暴食などの刺激で胃粘膜が傷つきやすく、病的な変化をおこすと、痛みが生じたり、胸やけや吐き気など不快な症状が現れます。また、大腸は腹痛をはじめ、下痢や便秘、お腹が張った感じ、下血(血便)などの症状が現れます。 しかし、胃、大腸ともにがんやポリープなどができた場合、早期には自覚症状が現れにくく、病気を進行させてしまう恐れがあります。普段、異変を感じないからといって、胃や腸が丈夫だと過信はせずに定期的に検診を受けるよう心がけましょう。 胃壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増殖を繰り返すのが胃がんです。 がんは、はじめは30~60μm(1μmは1000分の1mm)の大きさから出発し、5㎜程度の大きさになったころから発見が可能になります。 がんは胃壁の外に向かって、粘膜下層、筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜へと徐々に深く広がり始めます。がんの深さが粘膜下層までのものを「早期胃がん」、粘膜下層を超えて筋層より深くに及ぶものを「進行胃がん」といいます。 早期胃がんは、診断・治療上の必要から、その病変部の表面の形状によって隆起型、表面隆起型、表面陥凹(かんおう)型、陥凹型に分類されます。 早期胃がんに特有の症状はありません(多くの場合、無症状です)。胸やけやげっぷ、食欲不振など胃炎とよく似た症状がでるケースもありますが、これは粘膜の炎症に関係したものです。 暴飲暴食や香辛料など刺激の強い食品、薬、ストレスなどが原因で胃粘膜に急性の炎症がおきた状態です。主な症状はみぞおちの下辺りの痛み、吐き気や嘔吐ですが、時に吐血・下血(血便)がみられます。 ストレスなどが原因で胃の粘膜がただれ、深い欠損が生じた状態です。重症になると胃壁に穴があく(穿孔(せんこう))こともあります。みぞおちの下辺りの痛み(食後1~2時間に増強)、胸やけ、げっぷなどが典型的な症状で、吐血・下血がみられることもあります。 結腸に発生するがんで、発生部位により右側結腸がん(上行結腸がん)、左側結腸がん(下行結腸がん、S状結腸がん)と呼ばれます。とくにS状結腸にはがんができやすく、直腸がんと合わせて大腸がん全体の約7割を占めます。 多くの場合、初期には無症状です。この部位にある内容物(便)は液状であり、比較的腸管が太いため、がんができても閉塞することはあまりありません。ただし、進行すると右下腹部のしこり、便秘や下痢、黒色便、貧血などの症状がみられます。 初期症状は下血(血便あるいは血液と粘液が混じった粘血便)です。この部位にある内容物(便)は固形で腸管も細いため、がんができると狭くなったり閉塞することがよくあります。そうなると便秘と下痢を繰り返したり、腹痛がしたり、便とガスが出なくなったりします。 盲腸の下にある腸管の一部・虫垂が細菌やウイルスに感染して炎症をおこし、化膿した状態です。主な症状は腹痛(初期にみぞおちやへその辺りから痛みだし、右下腹部へと移動)、吐き気、嘔吐です。炎症が進むにつれ、37~38℃の発熱がみられます。 大腸の粘膜から発生する隆起した突出物(腫瘤)を大腸ポリープといいます。 大腸ポリープは、がん化することはない"非腫瘍性ポリープ"とがん化する"腫瘍性ポリープ"に大別されます。 非腫瘍性ポリープには、若年性ポリープ(幼児、小児の直腸にできる)、炎症性ポリープ(大腸炎が治る過程でできる)、過形成ポリープ(高齢者の直腸にできる)があります。 腫瘍性ポリープは腺腫ともいいます。大腸ポリープの約8割は腺腫です。腺腫のほとんどが1cm以下の大きさですが、2cm以上に成長するとがん化の可能性が高くなります。大腸がんの多くはこの腺腫から発生すると考えられています。 大腸ポリープの形状は、茎のあるものや扁平なものまでさまざまです。加齢とともに増加する病気で、多くは無症状ですが、まれに下血がみられます。 大腸の終末部・直腸にできるがんです。固形状になった便が病変部を刺激するため、早期に下血(血便、粘血便)がみられることがよくあります。がんが大きくなって腸管を詰まらせると便秘と下痢を繰り返したり、排出された便が普段より細くなります。また、がんがあるため、排便しても腸に便が残っている感じがします。

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

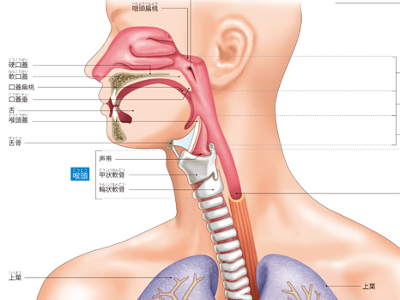

咽頭・喉頭の3つのはたらき

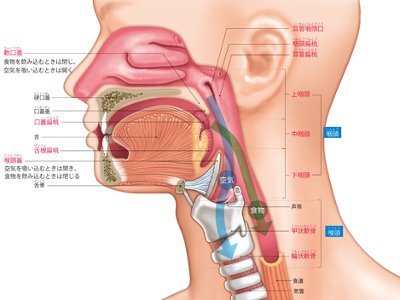

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

筋肉のはたらき

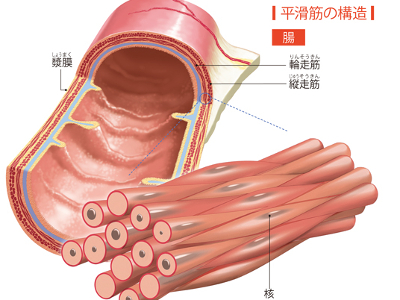

細い筋原線維が集まって、一つの集合体となったものを筋線維(筋細胞)といいます。さらに、その筋線維の束の集まりが筋肉です。 筋原線維のなかには、たんぱく質の細い線維と、太い線維が対に並んでいます。骨格筋は脳からの指令を受けた運動神経のはたらきにより、互いに引き合ったり、離れたりします。この収縮と弛緩の繰り返しにより、からだや臓器を動かしているのです。 骨格筋は中枢神経、心筋・平滑筋は自律神経からの指令で動いています。 骨格筋は自分の意思で動かせる随意筋です。 骨格筋の重量は、成人男性では体重の約3分の1を占めています。その主成分はたんぱく質で、ミオシンという太い線維と、アクチンという細い線維の2種類から成り立っています。 骨格筋には、収縮する速さにより「遅筋」と「速筋」があります。 遅筋は、酸素を運ぶ赤いたんぱく質を多く含み、からだの深層部で持続的な運動をします。 一方、速筋は、赤い色のたんぱく質が少なく、からだの表面に近い部分で、瞬発的な運動を担います。 また、2つの筋では、収縮をおこす分子(ミオシン)の種類が異なることがわかっています。 心筋は、心臓を形づくり動かす筋肉です。筋線維が結びついた構造をしています。 自らの意思で動かすことはできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。 心臓は血液の入口となる「心房」と出口の「心室」から成り立っています。心室には右心室と左心室があります。そのうち左心室の心筋は、全身に血液を送り出す役割があるため、肺に送り出す右心室の3倍の厚さがあるなど、とくに強い力に耐えられる構造になっています。 心筋が休むことなく心臓を動かすことで、私たちの生命は維持されています。こうした理由から、心筋は、全身のなかでもっとも丈夫な筋肉といえます。 平滑筋は、心臓以外の内臓や血管の外壁となり、それらを動かすための筋肉です。短く細い紡錘形の筋線維から形成されています。 内臓の多くは内腔側から「輪走筋」、「縦走筋」の2層の平滑筋がついて、その外側を「漿膜」が覆う構造になっています。 「心筋」と同じく、私たちが自らの意思で動かすことのできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。

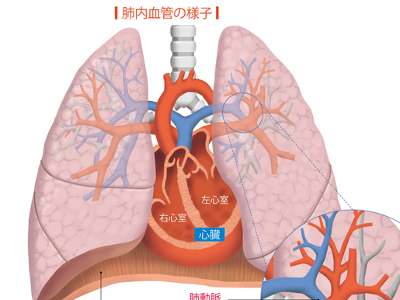

血液循環と血管の構造

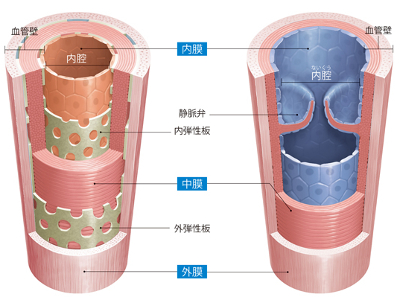

血液循環を構成する2つのルート―。その1つは、心臓の左心室から大動脈に拍出された血液が、中動脈→小動脈→細動脈→微細動脈→毛細血管の順に進んで全身を流れ、微細静脈→細静脈→小静脈→中静脈→上大静脈・下大静脈へと合流を繰り返しながら右心房に戻ってくる「体循環」です。 体循環で血液がからだを一周する時間は、約20秒といわれています。このわずかな時間で、血液は左心室を出発し、からだ中を巡りながら必要な部位でガス交換、すなわち酸素を届け、不要な二酸化炭素を引き取って右心房に戻ってきます。 もう一方のルートは、右心房→右心室→肺動脈を経由して肺に入り、肺静脈を通って左心房に戻ってくる「肺循環」です。このコースは、右心房を出てから3~4秒という短時間で血液が心臓に戻ってきます。 肺循環では、体循環のルートを通って心臓に戻ってきた血液から、二酸化炭素や老廃物などを取り除いて、再度、酸素を多く含んだ新鮮な血液に再生するため、肺のなかでガス交換を行ったのち、心臓へと戻します。 肺循環を終えた血液は左心房、左心室を経由して大動脈から再び体循環のルートへと進みます。 血液は、常に体循環、肺循環を交互に繰り返して体内を循環しているのです。 血管は血液が流れるパイプラインであり、パイプの内側にあたる"内腔"と、パイプの外壁となる"血管壁"からできています。 動脈と静脈では構造的な差異が若干あり、まず動脈は内腔が狭く、内側から、薄い「内膜」、厚い「中膜」、「外膜」の3層の膜が重なる厚い血管壁に囲まれ、弾力性に富んだ構造になっています。 また、太い動脈と細い動脈では、それぞれ役割が異なります。大動脈のように太い動脈は、弾力性に富んで心臓からの強い血流を受け止めて、血流を和らげる役割を担います。俗に"弾性血管"と呼ばれています。 細い動脈は"抵抗血管"とも呼ばれ、心臓からの圧力に抵抗して血液量を調整しています。心臓から送られてきた血液を、どこにどれだけ流すのかを分配します。 一方、静脈は体循環から心臓に戻る血液のラインで、体内の二酸化炭素や老廃物を吸収した血液が流れています。動脈同様に3層の膜で血管壁を形成していますが、内膜、中膜ともに薄く、平滑筋や弾性線維も少ないため、血管壁の弾力が強くありません。 静脈を流れる血液は体内の約75%。血管の数も動脈より多く、太いため、逆流を防ぐために弁がついています。さらに手足の筋肉の動きを"血液の流れをサポートするポンプ"として利用し、ゆるやかなスピードで心臓に血液を戻します。 これら動脈と静脈の間には、直径1mmにも満たない(約1/100mm)毛細血管が無数にあり、両者間を網の目状に走っています。 毛細血管の血管壁は、動脈や静脈に比べて薄く、内皮細胞、基底膜、周皮細胞などからできています。平滑筋はありません。

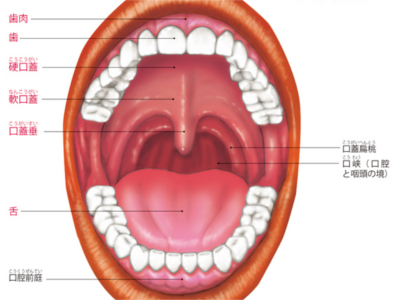

口腔の構造と役割

口腔(口)は、上唇、下唇、歯、歯肉、舌、口蓋、口蓋垂からなっています。 上唇と下唇に分かれる口唇は、表情筋によって動きます。 舌は、柔軟な横紋筋である内舌筋と外舌筋でできており、舌下神経によって動きがコントロールされます。 舌の周囲には、唾液を分泌する唾液腺(耳下腺、舌下腺、顎下腺)があります。 口腔内に食べ物が入ると同時に、唾液腺から唾液が分泌されます。奥歯で噛み砕かれた食べ物は唾液と混ぜ合わされ、舌などの働きによって、咽頭、食道へ送り込まれます。 舌の表面には"味蕾"という器官があり、味覚を感知しています。 食べ物の味は、舌にある「味蕾」という器官から大脳へ伝達されます。 味蕾では味孔(小さな孔)にある微絨毛という突起が食物の味を感知し、電気信号に変換して感覚神経から大脳の味覚野へ送ります。 大脳では、「甘い」「苦い」「塩辛い」「すっぱい」のみならず、「うまい」も判断しています。 歯には表面に露出している部分と、歯肉(歯茎)で隠れている部分があります。 見えている部分を歯冠、隠れている部分を歯根といいます。また、歯根を支えているのが歯槽骨と呼ばれる部分です。 歯冠の表面は、硬いエナメル質であり、歯冠全体をコーティングしています。一方、歯根の表面は、骨と同じセメント質で覆われています。 エナメル質やセメント質の内側は、やや柔らかい象牙質という組織でできています。 象牙質のなかには、象牙細管という細い管が走り、その奥に歯髄という神経や血管の入った組織があります。一般に〝神経〟と呼ばれるのは、この歯髄です。 歯には、食べ物を噛み切る"切歯"、食べ物を引き裂く"犬歯"、噛み切られた食べ物を細かく噛み砕く"小臼歯"と"大臼歯"という4種類の形があります。 これらの歯は、上顎、下顎それぞれ前歯を中心に、左右対称に並んでいます。 歯は、上下32本生えてくる人もいます。 そのうち、もっとも奥にある上下4本の第3臼歯は、通称「親知らず」と呼ばれる歯です。 親知らずは、約7割の人にしか生えてきませんので、通常は第3臼歯を除いた28本を永久歯として数えます。

呼吸器のしくみ

通常「のど」と呼ばれている部分は、口腔、鼻腔、食道上部の咽頭、気管上部の喉頭までを指します。 のどは、呼吸器官としては外気との出入口にあたり、酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するはたらきをしています。また、食べ物の通り道、声を出すための器官という複数の役割も担っています。そして、外気から取り込まれた空気は、喉頭からさらに気管の奥へ送られます。 気管は、のどと肺をつなぐ管状の部分で、軟骨と筋肉でできています。気管は下端が2本に分岐しており、分岐から先を「気管支」と呼びます。 気管支は、左右の肺まで続く主気管支、肺の中で細かく分岐する細気管支からなります。 肺は、脊椎、肋骨、胸骨でつくられた鳥かご状の胸郭で囲まれている、リーフ型をした袋状の呼吸器官です。左右の肺は対称ではなく、右肺は上葉、中葉、下葉の3つに分かれているのに対し、左肺は近くに心臓があることから上葉、下葉のみで、右肺に比べて小さめにできています。内部では、気管支、肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびています。 呼吸器経路で運ばれてきた空気は、肺の中の呼吸細気管支と呼ばれるいちばん末端の気管支から、酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞まで到達します。

呼吸器の病気の仕組み(喘息/気管支炎/肺炎/肺気腫/肺がん)

気管支には平滑筋という筋肉が張り巡らされ、肺のすみずみにわたる空気の流れを調節しています。気管支の平滑筋が激しく収縮したり、粘液の分泌が高まるなどして気管支が狭くなると空気がスムーズに流れなくなり、呼吸困難をきたします。このような事態を招く代表的な病気が「気管支喘息」や「急性気管支炎」です。また、「肺炎」や「肺気腫」など、肺胞に異常がある場合も、スムーズな呼吸ができなくなります。 気管支喘息の患者さんの気道(気管や気管支)には、慢性の炎症があり、気道の粘膜が過敏になっています。また、むくんだり、粘液の分泌が増加するなどして気道が狭くなっているところへ、冷気やたばこの煙などの刺激が加わると、気管支の平滑筋が激しく収縮し、呼吸困難に陥ります。 気管支の内面を覆う粘膜には、線毛の生えた粘膜上皮細胞がきれいに並んでいます。粘液の分泌も活発ではなく、血管にもうっ血は生じていません。 ウイルスや細菌に感染して急性の炎症がおきると、気管支の粘膜にむくみが生じ、粘液の分泌も増加します。さらに進行すると粘膜上皮細胞がはがれ落ちて血管のうっ血が生じ、膿のような粘液が出てきます。 肺がんは、肺や気管支などにできる悪性の腫瘍です。肺がんは「小細胞」がんと「非小細胞がん」とに大別され、さらに非小細胞がんは"腺がん""扁平上皮がん""大細胞がん"に分けられます。 いずれも、肺や気管支などの正常な細胞が、がん細胞化して増殖・進行していきます。また、肺には無数の毛細血管が走っているため、肺にできたがんが血液にのって全身に運ばれ、他臓器に転移しやすいのが特徴です。発がんの主な原因は、喫煙、大気汚染、アスベストなどが考えられています。 肺がんのなかで、日本人にもっとも多いのが腺がんです。腺がんは肺の末梢部に発生するがんの一つで、とくに肺を包んでいる膜である胸膜に近い場所に発症しやすいのが特徴です。 また、がんに侵された肺胞はつぶれていきますが、その際につぶれた部分を覆っている胸膜が引っ張られます。そのため、腺がんに侵された肺の組織を肉眼で見てみると、胸膜が引きつれているように見えます。たばこの成分や粉塵がたまって肺胞に沈着した炭粉もがんの病巣中心部に集まっています。 腺がんの次に多い肺がんが扁平上皮がんです。扁平上皮がんは肺門部にある太い気管支に発症することが多いがんです。 肺がんのなかでは比較的症状が早くから現れるのが特徴で、がんが比較的小さなうちから血痰や咳などが現れます。進行や転移もほかの肺がんと比べて遅いといわれています。また、発症には喫煙が大きな要因となっています。 大細胞がんも腺がんと同じ肺の末梢部に多く発症します。肺がん全体の5%にすぎないがんですが、進行・転移のスピードは小細胞がんの次に速く、早期発見が予後を左右します。 扁平上皮がんと同じに肺門部に多くできるのが小細胞がんです。小細胞がんの特徴は肺がんのなかでも非常に増殖のスピードが速く、ほかの部位に転移もしやすいことです。発見段階ではすでに進行していることが多く、手術のみで治癒することが難しく、抗がん剤などの化学療法がメインの治療となります。 長年の多量喫煙や大気汚染などがきっかけで肺胞の壁が破壊されて大きな穴(気腔の拡大)が多発し、肺の弾力性が弱まっていきます。 肺は気道を通じて直接外界に接しているため、病原菌や塵芥など、さまざまな有害物質に侵されやすくなっています。こうした因子により生じる肺の炎症が肺炎です。 気管支肺炎は、空気の通りが悪い末梢の気管支の炎症として始まり、まわりの肺胞へ広がっていきます。肺気腫では呼吸細気管支や肺胞、肺胞のうなど「肺実質」と呼ばれる組織が破壊されます。

呼吸をつかさどる気管・気管支・肺

喉頭から肺へのびる気管は、直径約15mm、長さ約10㎝―。軟骨と筋肉でつくられている管状の器官です。 私たちは、呼吸が止まると生命を維持することができません。そのため空気の通り道となる気管は、管をガードするように気管軟骨というU字形の軟骨が積み重なり、気管が狭まらないよう確保されています。 気管から枝分かれした2本の気管支(主気管支)は、右肺と左肺に分かれ、さらに肺のなかで20回ほど分岐を繰り返して肺のなかに広がっています。 分岐した気管支は先端から末端へ向かって、細気管支、終末気管支、呼吸気管支、肺胞管となり、終点は肺胞がブドウの房のようにつながった形状になっています。 呼吸筋の作用による肺の拡張で、鼻や口から空気を吸い込むと、空気は咽頭で合流し、気管から左右の肺へ運ばれ、最終的に肺胞へ送られます。 途中、気管や気管支の内面の粘膜や線毛が、通過する空気中の異物、細菌などを捕らえます。このように気管や気管支は、空気清浄機のように空気中の異物をろ過しつづけ、清浄な空気を肺へ送るのです。途中で捕らえられた異物や細菌は、咳やくしゃみ、痰と共に口や鼻から排出されます。 肺は脊椎、肋骨、胸骨で囲まれた臓器です。 灰は呼吸を通じて、空気から酸素を体内に取り込むという、大切な役割を担っています。 しかし、肺は自らの力で空気の出し入れはできず、胸壁の拡大・縮小にしたがって空気の吸入・排出を行っています。 また、肺の表面を覆う胸膜という軟らかい膜が、胸壁と肺との間で起こる衝撃を緩和しています。 肺の構成は上葉、中葉、下葉、の3つに分かれた「右肺」、上葉、下葉に分かれた「左肺」の2つで1対になります。 左肺が右肺よりも少し小さいのは、心臓が近くにあるためです。 肺のなかは気管支と心臓からつながる肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびていて、それぞれが肺胞に入り込んでいます。 気管支が分岐した呼吸細気管支の末端に、ブドウの房のように複数ある小さな袋が肺胞です。 一つ一つの肺胞の外側には、肺動脈、肺静脈からそれぞれ分岐した肺胞毛細血管が走っていて、この毛細血管内の血液中二酸化炭素と、肺胞内の酸素がガス交換を行っています。 一つひとつの肺胞は微小ですが、左右2つの肺に約6億もの肺胞が広がり、その表面積は60㎡にも及ぶといわれます。 肺には2種類の血管があります。1つは血液ガス交換をするための「機能血管」で、心臓の右心室から出ている肺動脈から肺胞までをつないでいます。ガス交換をしたのちに肺静脈となり、心臓の左心室へつながります。 もう1つは、肺そのものを養っている「栄養血管」です。栄養血管へは直接大動脈から血液が送られ、大静脈へ戻っていきます。 肺の役割は、血液に酸素を送り、血液から二酸化炭素を受け取るという、血液中の"ガス交換"です。 ガス交換を行うのは、気管支の末端とつながる"肺胞"です。 安静時、直径約0.2mmの袋状の肺胞は、壁も非常に薄く、表面を網の目のように走る肺胞毛細血管と肺胞との間で、酸素と二酸化炭素の交換を行います。 このガス交換時、赤血球に含まれるヘモグロビンのはたらきが重要となります。 ヘモグロビンは、血中の酸素が濃いところでは酸素と結合し、薄いところでは酸素を放出します。 また、二酸化炭素が濃いと二酸化炭素と結合し、薄いと放出するはたらきも併せもっています。 全身から肺に戻ってきた二酸化炭素を多く含んだヘモグロビンは、肺のなかで二酸化炭素を放出し、新しい酸素を取り入れて、再び全身へと出ていきます。 そして、酸素を必要とする細胞をみつけると、ヘモグロビンは間質液という組織間液のなかに酸素をうつし、細胞はそこから酸素を受け取ります。 逆に細胞からは間質液中に不要となった二酸化炭素が排出され、それが血液に取り込まれて肺に運ばれていきます。 肺胞内のガス交換を「外呼吸」、全身の細胞とのガス交換を「内呼吸」といいます。 全身から心臓に戻された二酸化炭素を含んだ血液は、肺内で新たな酸素を受け取り、再び勢いよく全身に送り出されていきます。

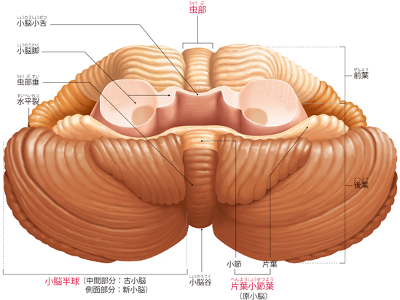

小脳・脳幹のはたらき

脳全体の約1割の重量をもつ小脳は、小脳虫部を中央に、左右一対の小脳半球で構成されています。 小脳は新小脳、古小脳、原小脳の3つに分けられ、新小脳は大脳から送られる運動指令を自動化して脳にフィードバックするはたらきを、古小脳と原小脳は、平衡感覚や筋からの情報を利用した姿勢の維持や、細かい運動調整に関与しています。 細かい溝が多数走っている小脳表面は、神経細胞が集まっている小脳皮質で覆われています。全身から届いた情報を整理、統合し、赤核や視床を経由して大脳皮質や全身に伝達しています。 また、手足、眼球などの運動動作は、大脳皮質に情報を送らず、小脳自らが脳幹や脊髄経由で直接筋肉に指令を送り、調整しています。 脳幹は、大脳の下方にある間脳に続く中脳、橋、延髄で構成されています。小脳は橋の背面にのるように位置することから、脳幹は大脳と脊髄を結ぶ通路の役割も果たしています。 間脳は、視床と視床下部に分けられます。視床は脊髄を通って送られてきた嗅覚以外の感覚情報を大脳に伝える中継点の役割があります。視床下部は、自律神経系と内分泌系の神経伝達の中枢です。 脳幹では、中脳が視覚・聴覚の反射、橋では呼吸リズム、嚥下などの反射運動の神経伝達を担当しています。さらに、延髄は代謝・血液循環の調節に関与しています。 生命の維持に重要な自律神経の中枢と関係するほか、呼吸、心拍、体温調節など、間脳・脳幹は生命維持に深くかかわる重要なはたらきを遂行する器官です。