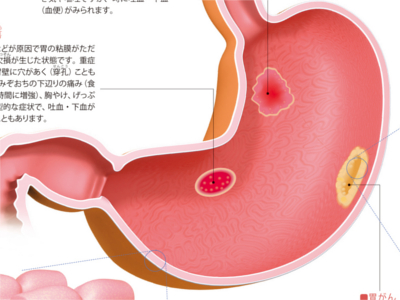

胃と大腸の病気(胃がん/急性胃炎/胃潰瘍/大腸ポリープ/結腸がん/虫垂炎/直腸がん)

胃と大腸の内側は表面を粘膜で覆われていますが、異変には非常にデリケートにできています。 そのため、胃は暴飲暴食などの刺激で胃粘膜が傷つきやすく、病的な変化をおこすと、痛みが生じたり、胸やけや吐き気など不快な症状が現れます。また、大腸は腹痛をはじめ、下痢や便秘、お腹が張った感じ、下血(血便)などの症状が現れます。 しかし、胃、大腸ともにがんやポリープなどができた場合、早期には自覚症状が現れにくく、病気を進行させてしまう恐れがあります。普段、異変を感じないからといって、胃や腸が丈夫だと過信はせずに定期的に検診を受けるよう心がけましょう。 胃壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増殖を繰り返すのが胃がんです。 がんは、はじめは30~60μm(1μmは1000分の1mm)の大きさから出発し、5㎜程度の大きさになったころから発見が可能になります。 がんは胃壁の外に向かって、粘膜下層、筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜へと徐々に深く広がり始めます。がんの深さが粘膜下層までのものを「早期胃がん」、粘膜下層を超えて筋層より深くに及ぶものを「進行胃がん」といいます。 早期胃がんは、診断・治療上の必要から、その病変部の表面の形状によって隆起型、表面隆起型、表面陥凹(かんおう)型、陥凹型に分類されます。 早期胃がんに特有の症状はありません(多くの場合、無症状です)。胸やけやげっぷ、食欲不振など胃炎とよく似た症状がでるケースもありますが、これは粘膜の炎症に関係したものです。 暴飲暴食や香辛料など刺激の強い食品、薬、ストレスなどが原因で胃粘膜に急性の炎症がおきた状態です。主な症状はみぞおちの下辺りの痛み、吐き気や嘔吐ですが、時に吐血・下血(血便)がみられます。 ストレスなどが原因で胃の粘膜がただれ、深い欠損が生じた状態です。重症になると胃壁に穴があく(穿孔(せんこう))こともあります。みぞおちの下辺りの痛み(食後1~2時間に増強)、胸やけ、げっぷなどが典型的な症状で、吐血・下血がみられることもあります。 結腸に発生するがんで、発生部位により右側結腸がん(上行結腸がん)、左側結腸がん(下行結腸がん、S状結腸がん)と呼ばれます。とくにS状結腸にはがんができやすく、直腸がんと合わせて大腸がん全体の約7割を占めます。 多くの場合、初期には無症状です。この部位にある内容物(便)は液状であり、比較的腸管が太いため、がんができても閉塞することはあまりありません。ただし、進行すると右下腹部のしこり、便秘や下痢、黒色便、貧血などの症状がみられます。 初期症状は下血(血便あるいは血液と粘液が混じった粘血便)です。この部位にある内容物(便)は固形で腸管も細いため、がんができると狭くなったり閉塞することがよくあります。そうなると便秘と下痢を繰り返したり、腹痛がしたり、便とガスが出なくなったりします。 盲腸の下にある腸管の一部・虫垂が細菌やウイルスに感染して炎症をおこし、化膿した状態です。主な症状は腹痛(初期にみぞおちやへその辺りから痛みだし、右下腹部へと移動)、吐き気、嘔吐です。炎症が進むにつれ、37~38℃の発熱がみられます。 大腸の粘膜から発生する隆起した突出物(腫瘤)を大腸ポリープといいます。 大腸ポリープは、がん化することはない"非腫瘍性ポリープ"とがん化する"腫瘍性ポリープ"に大別されます。 非腫瘍性ポリープには、若年性ポリープ(幼児、小児の直腸にできる)、炎症性ポリープ(大腸炎が治る過程でできる)、過形成ポリープ(高齢者の直腸にできる)があります。 腫瘍性ポリープは腺腫ともいいます。大腸ポリープの約8割は腺腫です。腺腫のほとんどが1cm以下の大きさですが、2cm以上に成長するとがん化の可能性が高くなります。大腸がんの多くはこの腺腫から発生すると考えられています。 大腸ポリープの形状は、茎のあるものや扁平なものまでさまざまです。加齢とともに増加する病気で、多くは無症状ですが、まれに下血がみられます。 大腸の終末部・直腸にできるがんです。固形状になった便が病変部を刺激するため、早期に下血(血便、粘血便)がみられることがよくあります。がんが大きくなって腸管を詰まらせると便秘と下痢を繰り返したり、排出された便が普段より細くなります。また、がんがあるため、排便しても腸に便が残っている感じがします。

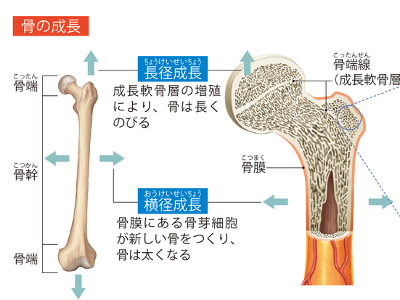

血液を生み出す骨の作用

骨の中心部には、骨髄腔(脊柱管)と呼ばれる空洞があります。この骨髄腔のまわりには、スポンジのような隙間のある組織があり、そこに赤い色をした骨髄が詰まっています。これが血液の生成にかかわり、別名造血器官と呼ばれる、「赤色骨髄」です。なお、骨髄には黄色い骨髄、すなわち黄色骨髄というものもあります。これは、赤色骨髄が脂肪の増加により黄色くなり、造血機能を失った骨髄です。 赤色骨髄が血液の生成にかかわる所以は、"血球芽細胞"がつくられているからです。 血液中には、酸素を運搬する赤血球をはじめ、止血を担う血小板、体内に侵入したウイルスなどを排除するしくみ-免疫を担当する白血球などの血液細胞が含まれていますが、血球芽細胞は将来、これらすべての血液細胞になりうる能力をもった細胞です。 血球芽細胞はさまざまな因子の作用を受け、赤血球、血小板、白血球などに変化し、血液中に流れ出ていきます。 骨は成分の約6割をリン酸カルシウムや炭酸カルシウム、リン酸マグネシウムなどの無機塩類で占めていますが、発育に伴って長く太く成長していきます。 骨の端を「骨端」、上と下の骨端に挟まれた部分を「骨幹」といいます。子どもの骨には上下両方の骨端と骨幹の境目あたりに、軟骨が集まった成長軟骨層が存在します。この部位の軟骨は増殖しながら、やがて骨に置き換わります。これによって骨が長くなるのです。 一方、骨膜にある骨芽細胞は、骨膜の内側に新しい骨をつくり、骨を太くしていきます。 この2つのメカニズムにより、常に新しい骨がつくられ成長していくのが骨の新生です。 では、骨の新生以前にあった古い骨はどうなるのかというと、破骨細胞という細胞が破壊します。 骨の新生と破壊、相反する細胞がバランスよく働くことで骨は新陳代謝を図り、常に再構築されています。成長期においては新生が上まわるため骨を成長させているわけです。 骨折の直後には、骨の血管から出血した血液が固まり、折れた骨の隙間を一時的に埋めます。その後、折れた部分の骨膜に骨芽細胞が集まり、増殖して網目状になり、仮骨(線維組織)をつくります。この仮骨がカルシウムの沈着で徐々に硬くなり、破骨細胞により再吸収され、元の形状に修復されます。

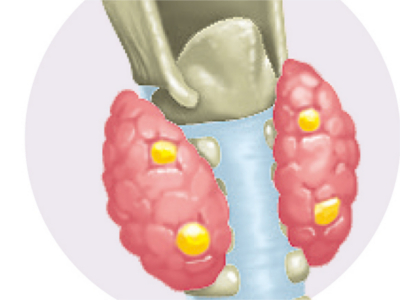

さまざまなホルモンのはたらき

甲状腺ホルモン 全身の細胞の活性化を促進する作用があります。主なはたらきは、以下の8つです。 ①基礎代謝と熱産生を上げて体温を上昇させる。 ②心拍数を上げて血圧を上昇させる。 ③交感神経のはたらきを高め、アドレナリン分泌を増加させる。 ④精神機能を高め、興奮した状態をつくり出す。 ⑤食後血糖を上昇させる。 ⑥血液中のコレステロール濃度を下げる。 ⑦成長ホルモンの合成を高めるとともに、作用を増強する。 ⑧成長期の中枢神経細胞の分化・成熟を促すなど。 カルシトニン 血液中のカルシウム濃度が増加することで分泌が促されます。血液中のカルシウムを骨に移動させて、骨の形成を促進します。 副甲状腺ホルモンは、骨のカルシウムを血液中に放出させるとともに、腎臓から尿へのカルシウムの排泄を抑制して、血液中のカルシウム濃度を高めます。また、腎臓でのビタミンDの活性化を促進することで、間接的に消化管からのカルシウム吸収を促します。 腎臓でつくられるエリスロポエチンは、アミノ酸165個からなるホルモンで、骨髄に作用し、赤血球の増殖・成熟を刺激します。 心臓からは、心房性ナトリウム利尿ホルモンが分泌され、高血圧などの心臓負担を和らげています。 胃から分泌されるグレリンは摂食亢進、成長ホルモン分泌促進、インスリン分泌抑制作用をもっています。 ガストリンは胃酸の分泌を促進します。 コレシストキニンは胆のうの収縮促進や腸管の運動を刺激します。 セクレチンはすい臓から水分と重炭酸の分泌の促進、胆汁分泌の促進、胃酸分泌と消化管運動の抑制をします。 副腎皮質ホルモン アルドステロン(ミネラルコルチコイド)は、腎臓から尿に排泄されるナトリウムを制限して、血中のナトリウム濃度を高めて血圧を上昇させ、水分の体内貯留を促進します。 コルチゾール(糖質コルチコイド)は、血液中のブドウ糖の供給を増加させる糖代謝作用です。またストレスを受けたり、感染がおこったときなどに大量に分泌されます。 デヒドロエピアンドロステロン(DHEA・副腎性性ホルモン)は、副腎皮質でつくられる男性ホルモンです。女性では、これがさらに女性ホルモンに変わります。性ホルモンは主に精巣や卵巣からつくられますが、副腎でもつくられています。 副腎髄質ホルモン アドレナリンとノルアドレナリンは、カテコールアミンと呼ばれるホルモンです。ともに突然の危機や非常時に直面したときなどに、交感神経の緊張により分泌が刺激されて、事態に対処するよう生体機能をコントロールするはたらきがあります。 すい臓にはランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集合体が無数に散らばっており、インスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌する内分泌腺として働いています。 グルカゴンは、肝臓内のグリコーゲンを分解、ブドウ糖の生産を促します。 インスリンは血液中の血糖値が過度に上昇するのを抑え、逆にグルカゴンは血糖値が下がり過ぎないように働きます。 男性は、黄体形成ホルモンが下垂体から分泌され、テストステロンを精巣の間質細胞が分泌します。このテストステロンの作用により、思春期に性器の成熟、声変わり、ひげが生えるなどの変化がおこります。卵胞刺激ホルモンから精子がつくられます。 女性は、卵胞や黄体が卵巣で発達し、生殖に必要なエストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。

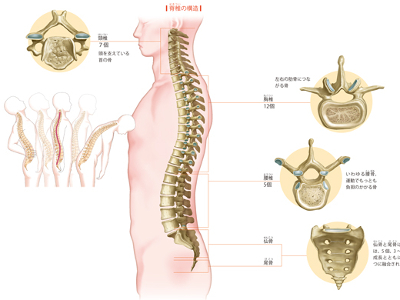

背骨のメカニズム

背骨は、首からお尻にかけて5種類26個の椎骨が縦に並び、これらを軟骨がつなぐ構造になっています。 まず、頸椎は7個の首の骨で、頭を支えています。その下にある胸椎は12個で、左右に12対ある肋骨につながっています。 胸椎の下にある腰椎5個は、上半身を曲げる動作をする際に、もっとも負担がかかる部位です。 その下に続く仙骨、尾骨は、生まれたときにはそれぞれ5個、3~5個の椎骨で形成されていますが、成長とともに骨が融合して、成人ではそれぞれ1個になっています。尾骨は人間の進化により、失われた尻尾の名残ともいわれています。 背骨を横から見ると直線ではなく、アルファベットのS字形にゆるやかなカーブを描いています。 これは、脊椎の"生理的弯曲"といい、基本的に直立生活をする人間が重たい頭を支え、運動などによる外部からの衝撃を和らげるための形状です。カーブを利用して重力を分散させ、筋肉の負担を減らしているのです。 このカーブが崩れたり、側方に弯曲したりしてしまうと、重力の分散がうまくいかず、一部に大きな負荷がかかります。結果、肩こり、腰痛などを引き起こし、全身のバランスが狂い、猫背やお腹が前に出るなど、姿勢も崩れます

全身の「骨格」のしくみ

骨格は、各臓器を外部の衝撃から守る役割があり、保護する臓器によって骨の大きさや形、しくみも異なります。 からだの司令塔である脳を守る頭蓋骨は、"縫合"と呼ばれる複雑なつながり方で固く連結されています。 一方、心臓と肺を保護しているのは胸郭です。胸郭は胸椎(背骨の一部)、胸骨と12対の肋骨によってカゴ状に形成されており、各々の骨は関節や軟骨でつながっています。 また、からだの支柱である脊柱(背骨)は、リング状の椎骨が軟骨や靱帯でつながり、脊髄を囲み保護するとともに姿勢を保ちます。 生殖器や消化器、泌尿器を保護する骨盤は、腸骨、恥骨、坐骨からなる寛骨を中心に、腹部全体を下方から支え、体重を下肢へ伝えます。 付着する筋肉のはたらきにより、運動の支点となることも、骨格の重要な働きのひとつです。 新生児では約350個ある骨は、からだの成長とともに融合しながら、より太く強い骨へと変化していきます。そのため、成人では、約200~208個で基本的には206個の骨が骨格を形成します。 成人に比べ、乳幼児のからだが柔軟なのは、すべての骨が融合する前の、発育途中にあるためです。

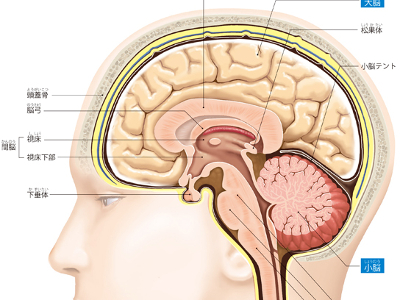

脳のしくみとはたらき

脳の重さは体重の約2%。成人で1200~1600gにもなります。全身からのあらゆる情報を受け、心身をコントロールするのが脳の役目です。 脳は、大脳、小脳、脳幹という3つの部位から成り立っています。そのなかでもっとも大きいのは、名前のとおり大脳で、脳全体の約8割を占めています。 大脳の表面は大脳皮質、内部は脳髄質という構造になっています。大脳には、ニューロンと呼ばれる多くの神経細胞があり、ここに全身からさまざまな情報が送られてきます。 大脳の下部、後頭部にある楕円形をした器官が小脳、大脳と小脳を除いた部分が脳幹です。 脳幹には「運動神経」「感覚神経」の神経線維が通り、中脳、橋、延髄の3つの器官で構成されています。 生命維持の中枢器官として全身のあらゆる情報をコントロールする脳は、硬い頭蓋骨とその内側にある3層の膜(髄膜)により、外部などからの刺激で損傷を受けないよう、しっかりと守られています。 髄膜の層は、外側(頭蓋骨の内側)の「硬膜」、中層にある「くも膜」、脳を覆う軟らかい膜「軟膜」で形成されています。さらに、くも膜と軟膜の間には"くも膜下腔"と呼ばれる部位があり、外部衝撃を吸収したり、脳への栄養を補給したりする"髄液"で満たされています。 大脳には、2つの異なったはたらきをする部位-新皮質と旧・古皮質があります。これらは、胎児から成人になるまで、旧皮質→古皮質→新皮質の順に成長していきます。 新皮質は、運動や感覚機能のほか、知的活動(理論的思考、判断力、言語能力)と複雑な感情(喜び、悲しみ)を営む部位で、霊長類ではよく発達しています。 旧・古皮質は、海馬、帯状回廊などが大脳辺縁系を構成し、本能的な欲求(食欲、性欲)、原始的感情(恐怖、怒り)、記憶の形成を営みます。

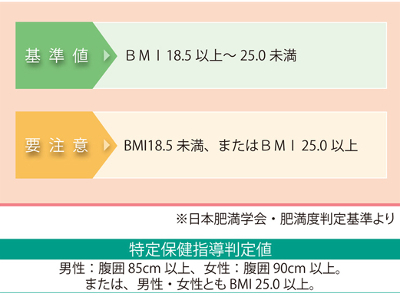

肥満度検査の目的

内臓脂肪蓄積・肥満の有無をチェック むかしは、体重測定だけで肥満の有無を判定していましたが、肥満と肥満がもたらす病気の関係が明らかになるにつれ、検査方法も変化してきました。 現在、肥満の判定に用いられているのは、「BMI」と「腹囲」です。BMIと腹囲を総合して、健康上問題となる肥満を判定します。 BMI(BodyMassIndex=ボディ・マス・インデックス)とは、国際的にも広く用いられている体格指数で、体重と身長からBMI値を割り出します。 肥満の定義上、本来は体脂肪量から判定すべきなのですが、BMIは体脂肪を反映することから、肥満を判定する一つの目安として用いられています。 腹囲は、とくに内臓脂肪の蓄積を知るのに有意な検査で、メタボリックシンドロームの診断基準項目の一つにもなっています。 正確には、腹部CT検査などで、内臓脂肪面積が100c㎡以上ある場合に、内臓脂肪型肥満と診断されるのですが、腹囲は内臓脂肪の蓄積(内臓脂肪面積)を反映することから、こちらも肥満判定に用いられています。 BMIや腹囲が基準値を外れる要因、つまりは肥満の要因には、遺伝的素因や性差も関与していますが、何よりも大きいのは生活習慣です。 食べ過ぎによる摂取エネルギーの過剰、運動不足による消費エネルギーの不足が、エネルギー収支のバランスを崩し、体脂肪や体重の増加をまねきます。 また、肥満をまねく生活習慣の下地にはストレス、睡眠不足、自律神経やホルモンバランスの乱れなども関係しています。これらが過食を招いたり、太りやすい体質をつくる場合も少なくありません。 中年以降に太りやすくなる原因としては、基礎代謝の低下があげられます。 基礎代謝とは、呼吸や睡眠、消化など、生命を維持するための活動に必要な最低限のエネルギーのことです。 年をとると活動量が減り、筋肉が落ち、また若い頃のように成長に必要なエネルギーもいらなくなります。 こうして基礎代謝は老化に伴い低下していくのですが、さらに運動不足などが加わると、基礎代謝の低下にも拍車がかかります。 基礎代謝は成人で平均1200kcalとされており、これより低下すればするほど、エネルギー収支のバランスが崩れて太りやすくなります。 肥満、とくに内臓脂肪の蓄積は、さまざまな生活習慣病を合併することで知られています。具体的には脂質異常症をはじめ、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化など。さらには脳卒中や心筋梗塞などの引き金となるといわれています。 また、近年はメタボリックシンドロームの概念からも、内臓脂肪型肥満が問題視されています。 脂肪細胞からは、アディポサイトカインと呼ばれる生理活性物質が分泌されています。 アディポサイトカインには、血糖値の上昇、脂質異常の促進、血圧の上昇にかかわる悪玉アディポサイトカインと、動脈硬化の抑制や糖代謝の改善に働く善玉アディポサイトカイン(アディポネクチンという)があり、健康な体内では善玉と悪玉のバランスが保たれています。 しかし、内臓脂肪が蓄積した状態では、善玉であるアディポネクチンの分泌が低下し、悪玉アディポサイトカインの分泌が過剰になるのです。 このアンバランスが生活習慣病の連鎖を引き起こし、動脈硬化を促進させると考えられています。 そのほかにも、内臓脂肪、皮下脂肪にかかわらず、肥満を放置していると、ひざや腰などに過剰な負荷がかかり続けるため、膝関節症などの運動器疾患をもたらします。 また、睡眠時無呼吸症候群や、女性では月経異常など婦人科系疾患との関連も指摘されています。

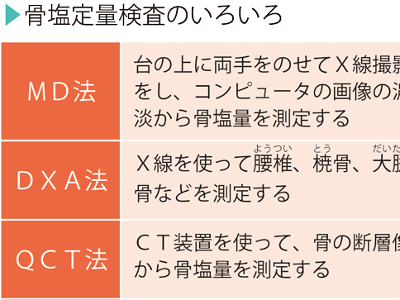

骨の検査の目的

主に骨粗鬆症の有無を調べるための検査です。骨のなかの骨塩量(カルシウムやリンなど)を測定し、骨量が低下していないかを調べます。 骨塩定量検査は測定する骨の部位によってさまざま方法がとられます。 骨塩量の基準値は、YAM(若年成人平均値)の80%以上です。YAMが70%未満になると骨減少症とされ、骨粗鬆症の危険が高まります。 骨塩量は成長期に増加して30~40歳代で最大に達し、その後は加齢とともに減少します。骨塩量の減少や骨粗鬆症の大半は老化によるものと考えられます。また、骨塩量の減少には女性ホルモンも関係しており、閉経後の女性にも骨粗鬆症が多くみられます。若い人で骨塩量が減少している場合は、カルシウム代謝異常や悪性腫瘍などが疑われます。

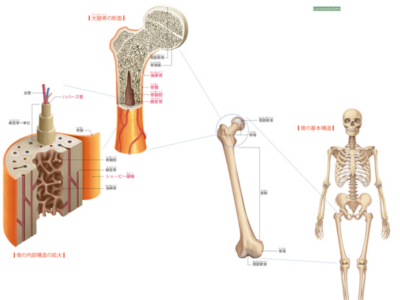

骨の構造

骨は、とても小さな骨細胞(骨芽細胞)の集合体が石灰質化したものです。よくみると複雑な構造をしていて、血管も無数に通っています。 骨の構造は、表面を覆う白色の結合組織である骨膜、その内側の硬い骨質からなる緻密骨、内部に骨髄を含む柔軟な骨質の海綿骨という3層からなります。 骨膜には、神経・血管・リンパ管が通っていて、刺激伝達や栄養の運搬という仕事を担い、骨の成長をつかさどります。 そして、骨膜と緻密骨は、シャーピー線維(結合線維)でしっかりと結合されています。 主成分のカルシウムやリンが厚く沈着した骨質をもつのが、緻密骨です。 緻密骨の中央には、ハバース管という血管を通す管があり、骨細胞に栄養を運ぶ役目を担っています。ハバース管を緻密質の骨が幾重にも包み込んで緻密骨の1単位となり、それが集合体となっています。 そして、緻密骨の集合体の内側には、マングローブの根っこのように密集した柔らかな海綿質でできた海綿骨があり、脊髄を覆っています。 中心にある骨髄腔は、骨はなく空洞になっています。 骨髄腔のなかは、血液をつくる成分の骨髄で満たされています。

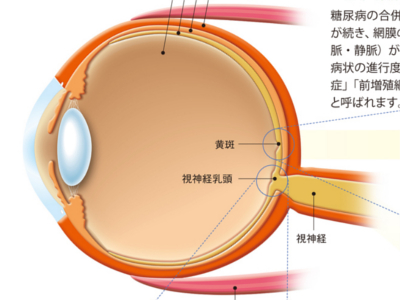

目の病気の仕組み(糖尿病網膜症/網膜静脈閉塞症/網膜剥離)

目の病気のなかでも、網膜に何らかの異常を引き起こす病気は、視覚に大きなダメージを与えます。眼底(主に網膜)に出血がおきる「糖尿病網膜症」や「網膜静脈閉塞症」、網膜がはがれてしまう「網膜剥離」がその代表です。 糖尿病の合併症の一つで、高血糖が続き、網膜の細かな血管(細小動脈・静脈)が障害された状態です。病状の進行度により、「非増殖網膜症」「前増殖網膜症」「増殖網膜症」と呼ばれます。 ・第1段階 非増殖網膜症 障害された血管にコブのようなもの(毛細血管瘤)ができます。このコブから血液中の成分がもれると網膜がむくみます。また、網膜に白いシミのようなもの(白斑)ができたり、傷んだ血管から出血することもあります。 ・第2段階 前増殖網膜症 細小動脈血管に血栓ができると血流が途絶え、神経線維が壊死して、白い斑点(軟性白斑)が出現します。また、血管の太さが不規則になり、不完全でもろい血管(新生血管)が新たにでき始めます。 ・第3段階 増殖網膜症 酸欠状態を切り抜けようと新生血管が硝子体内へ出現します。新生血管はもろいため、出血をおこします。また、新生血管の周囲に膜状の組織(増殖膜)がつくられ、網膜や硝子体を足場に成長。成長過程で増殖膜が収縮し、網膜を引っ張った場合、網膜剥離がおきます。 網膜の静脈が詰まってしまう病気です。平行して走行する動脈が硬化したために静脈が圧迫され、詰まるケースがほとんどです。多くの場合、視神経乳頭のあたりから枝分かれして網膜全体に広がっている網膜動脈・静脈の交差している部分で詰まります。詰まったのちに静脈から出血して網膜に血液があふれてくると、その部分の網膜は光を感知できず、視野が欠損します。 何らかのきっかけで網膜に穴があき、そこから液化した硝子体が流入して、網膜がはがれてしまう病気です。 網膜の穴には、何かのはずみで硝子体に網膜が引っ張られて破れた「裂孔」と、網膜に自然に生じた「円孔」の2種類があります。 図は後部硝子体剥離によって生じた裂孔から網膜剥離へと至る過程を表したものです。 裂孔原性網膜剥離の経過 ①加齢とともに、ゼリー状の硝子体内部が液化して流れ出したり、収縮をおこすと、硝子体が網膜からはがれて前方へ移動する(後部硝子体剥離) ②硝子体が前方へ移動するため、網膜が引っ張られて穴(裂孔)があく ③液化した硝子体が裂孔に流れ込み、神経網膜が色素上皮層からはがれて浮き上がる 「牽引性網膜剥離」と「浸出性網膜剥離」の2つのタイプがあります。 ・牽引性網膜剥離 網膜の血管(新生血管)が硝子体中にのび、硝子体と網膜が癒着し、硝子体は液化する。新生血管の周囲にできた増殖膜が収縮して網膜を引っ張り、剥離させる。糖尿病網膜症に多い ・浸出性網膜剥離 脈絡膜に腫瘍や炎症が生じ、その部分からしみ出た水分(浸出液)が神経網膜と色素上皮層・脈絡膜の間にたまり、網膜を剥離させる