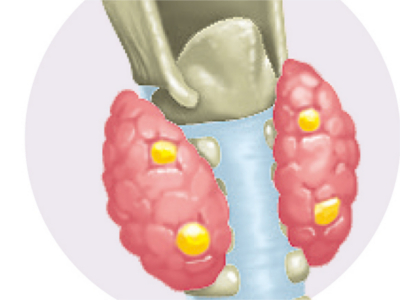

さまざまなホルモンのはたらき

甲状腺ホルモン 全身の細胞の活性化を促進する作用があります。主なはたらきは、以下の8つです。 ①基礎代謝と熱産生を上げて体温を上昇させる。 ②心拍数を上げて血圧を上昇させる。 ③交感神経のはたらきを高め、アドレナリン分泌を増加させる。 ④精神機能を高め、興奮した状態をつくり出す。 ⑤食後血糖を上昇させる。 ⑥血液中のコレステロール濃度を下げる。 ⑦成長ホルモンの合成を高めるとともに、作用を増強する。 ⑧成長期の中枢神経細胞の分化・成熟を促すなど。 カルシトニン 血液中のカルシウム濃度が増加することで分泌が促されます。血液中のカルシウムを骨に移動させて、骨の形成を促進します。 副甲状腺ホルモンは、骨のカルシウムを血液中に放出させるとともに、腎臓から尿へのカルシウムの排泄を抑制して、血液中のカルシウム濃度を高めます。また、腎臓でのビタミンDの活性化を促進することで、間接的に消化管からのカルシウム吸収を促します。 腎臓でつくられるエリスロポエチンは、アミノ酸165個からなるホルモンで、骨髄に作用し、赤血球の増殖・成熟を刺激します。 心臓からは、心房性ナトリウム利尿ホルモンが分泌され、高血圧などの心臓負担を和らげています。 胃から分泌されるグレリンは摂食亢進、成長ホルモン分泌促進、インスリン分泌抑制作用をもっています。 ガストリンは胃酸の分泌を促進します。 コレシストキニンは胆のうの収縮促進や腸管の運動を刺激します。 セクレチンはすい臓から水分と重炭酸の分泌の促進、胆汁分泌の促進、胃酸分泌と消化管運動の抑制をします。 副腎皮質ホルモン アルドステロン(ミネラルコルチコイド)は、腎臓から尿に排泄されるナトリウムを制限して、血中のナトリウム濃度を高めて血圧を上昇させ、水分の体内貯留を促進します。 コルチゾール(糖質コルチコイド)は、血液中のブドウ糖の供給を増加させる糖代謝作用です。またストレスを受けたり、感染がおこったときなどに大量に分泌されます。 デヒドロエピアンドロステロン(DHEA・副腎性性ホルモン)は、副腎皮質でつくられる男性ホルモンです。女性では、これがさらに女性ホルモンに変わります。性ホルモンは主に精巣や卵巣からつくられますが、副腎でもつくられています。 副腎髄質ホルモン アドレナリンとノルアドレナリンは、カテコールアミンと呼ばれるホルモンです。ともに突然の危機や非常時に直面したときなどに、交感神経の緊張により分泌が刺激されて、事態に対処するよう生体機能をコントロールするはたらきがあります。 すい臓にはランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集合体が無数に散らばっており、インスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌する内分泌腺として働いています。 グルカゴンは、肝臓内のグリコーゲンを分解、ブドウ糖の生産を促します。 インスリンは血液中の血糖値が過度に上昇するのを抑え、逆にグルカゴンは血糖値が下がり過ぎないように働きます。 男性は、黄体形成ホルモンが下垂体から分泌され、テストステロンを精巣の間質細胞が分泌します。このテストステロンの作用により、思春期に性器の成熟、声変わり、ひげが生えるなどの変化がおこります。卵胞刺激ホルモンから精子がつくられます。 女性は、卵胞や黄体が卵巣で発達し、生殖に必要なエストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。

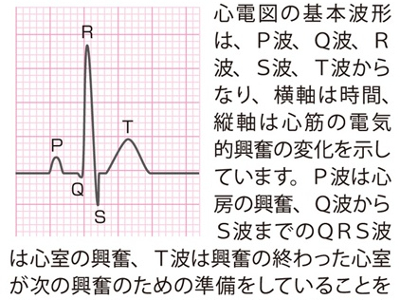

心臓検査の目的

心電図とは、心臓の機能や心臓病の有無を調べる検査です。心筋が収縮する際の電気的な興奮をからだの表面に貼り付けた電極でとらえ、時間的な変化を波形として記録します。 心臓は、洞結節という部分が発する電気信号の刺激によって、心筋が収縮と拡張を繰り返しています。電流の伝わり方や心臓そのものに異常があると、心電図の波形に異常が現れます。 「正常」の場合の心電図では、一連の波形が規則正しく連続して現れますが、波形が乱れたり、波がとんだり、波の間隔が不規則になるときは「異常あり」とされます。ただし、心電図の異常だけでは、心臓病を診断することはできず、さらにくわしい検査が必要になります。 心電図の異常の要因には、不整脈など心臓のリズムの異常、狭心症や心筋梗塞、心筋症、心肥大、心膜炎、心臓弁膜症、心房中隔欠損症などが考えられます。 不整脈には洞性徐脈や洞性頻脈、脚ブロック、期外収縮、心房細動、房室ブロックなどさまざまな種類がありますが、不整脈のすべてが危険なわけではありません、くわしい検査を受けた上で「治療の必要なし」とされた場合は、必要以上に不安がらないことです。 不整脈が発見された場合は、さらにくわしい検査をして、危険な不整脈なのか、そうではない不整脈なのかを見極めることが大切です。

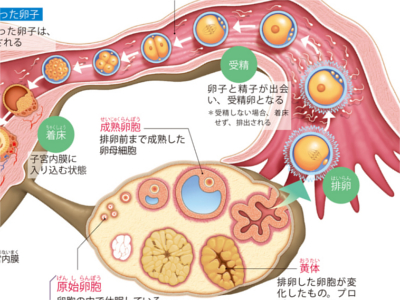

受精と排卵のメカニズム

思春期になると、脳の下垂体から"卵胞刺激ホルモン"と、"黄体ホルモン"が分泌され、卵巣内膜内の原始卵胞(成熟していない卵胞)が活動を始めます。 卵胞が成熟(成熟卵胞)すると卵胞の膜が破裂し、なかの卵子は卵巣の外に排出されます。この状態が「排卵」です。 卵巣からの排卵は月に一度、月経周期に合わせて、左右どちらかの卵巣から行われます。 排卵が終わった卵胞は黄体に変わり、プロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌します。 このホルモン分泌で子宮内膜に厚みが増し、受精卵が着床しやすくなります。 排卵された卵細胞(卵子)は卵管に取り込まれ、厚みが増した内膜の子宮へと送られます。 受精はこの卵管内で行われ、受精卵となって子宮内膜に着床します。受精をしなかった場合、厚みを増した内膜ははがれ落ち、受精しなかった卵子や血液とともに、膣から"経血"として排出されます。 月経の周期には、個人差がありますが、平均28日周期で、5日間続きます。 月経後は次の排卵への準備が始まります。排卵日は次の月経開始日の14日前です。 卵子は、直径0.1~0.2mm。人体でもっとも大きな細胞です。卵子の外側は顆粒膜細胞が囲み、内側にはたんぱく質でできた透明帯という膜が張り、さらにその内側に、母親の遺伝子を伝える23本の染色体をもつ核が入った卵細胞質があります。 卵子の元となる始原生殖細胞は、胎児の頃から存在しています。始原生殖細胞は、胎児のうちから卵原細胞→卵祖細胞→卵母細胞へ姿を変えて、卵胞という袋のなかで休眠期に入ります。この状態が原始卵胞です。 やがて思春期になると、休眠していた卵母細胞が活動を再開し、数回の減数分裂を繰り返し、23個の染色体をもつ細胞になります。このうち、たった1つの細胞が卵子となり、それ以外は消滅します。

腎臓・泌尿器の病気の仕組み(腎がん・急性腎炎・尿路結石など)

腎臓は尿をつくるだけでなく、体液に含まれるナトリウムやカリウムなどの成分を調節したり、赤血球の産生を促すホルモンや血圧を調節するホルモンをつくるなど、多様なはたらきを担っています。そんな腎臓にダメージを与えるのが「腎炎(糸球体腎炎)」や腎臓のがんです。 また、「尿路結石」や「腎不全」、「前立腺肥大」がおこると、尿が出にくくなったり、出なくなったり、逆に頻尿になったりと、排尿に異変が生じます。 腎臓の中心部にある腎盂は尿を尿管へ送る通路です。この腎盂で発生するのが腎盂がんです。腎盂は移行上皮と呼ばれる粘膜で構成されており、がんはここで発生します。尿管も移行上皮で構成されているため、腎盂がんに尿管がんを合併することも少なくありません。 腎臓の尿細管の上皮細胞から発生するがんで、腎臓にできるがんの約9割を占めるといわれています。腎細胞がんは静脈へ侵入して広がる傾向があり、腎静脈から下大動脈へと腫瘍血栓をつくって、心臓の右心房へ達することもあります。 腎炎の一種である急性糸球体腎炎は、腎臓以外のところで感染がおき、その後、感染した病原体に対する免疫反応が糸球体を障害していくというものです。不要なものをこしとる毛細血管の"基底膜"という部分に、感染した病原体とこれに立ち向かう物質が結合した"免疫複合体"が沈着して炎症がおきます。すると、基底膜が分厚くなったり、毛細血管の内皮細胞が壊死するなどの異変が発生します。 急性腎不全は①血圧低下や全身の血流量低下、②重い急性腎炎や尿細管の閉塞など、③尿路以降の病変(腎臓から下の尿路結石など)が原因で数時間から数日の間に腎機能が著しく低下した状態です。1日の尿量が400ml以下になります。 慢性腎不全は糖尿病や慢性糸球体腎炎などの腎臓病が原因で、糸球体の能力が50%以下になった状態です。クレアチニンクリアランスという検査の数値が30~50ml/分になったころから、夜間の多尿などの症状が現れます。 ①ネフロンの壊死が始まり、その機能が中程度に障害された状態 ②ネフロンの壊死が進んだ状態。腎機能はかなり低下する 尿路結石 尿路結石は、尿の通り道である尿路に結石ができる病気の総称。結石がある場所により、 腎杯結石、腎盂結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分類されます。 進行過程 第1期 さほど肥大は進んでいないが、膀胱・尿道が刺激されるため下腹部に不快感がある。また、頻尿(とくに夜間の頻尿)がみられたり、排尿してもまだ尿が残っているような感じがする。 第2期 結節性腫瘤が中等度に肥大。尿が出るまでに時間がかかったり、排尿が終わるまでに時間がかかるようになる。残尿感、頻尿も強くなる。また、膀胱に尿が残るようにもなる。 第3期 前立腺全体が肥大すると尿道は閉じてしまう。膀胱の残尿量は300~400mlとなり、膀胱が拡大。残尿量がさらに増えると自分の意思で尿を出すことができず、絶えず尿が少量ずつもれ出る状態になる。

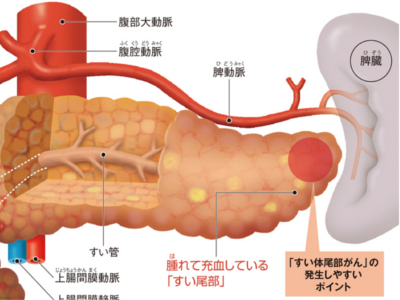

すい臓の病気の仕組み(すい炎/すいがん/糖尿病)

すい臓は胃の後ろにあります。そのためすい炎やすいがんになると、上腹部の痛み・不快感のほか、食欲不振、消化吸収障害などが生じます。 急性すい炎と慢性すい炎があります。前者はすい臓が分泌する消化酵素(すい液)によって自身を消化してしまうもので、上腹部の激痛、発熱、吐き気・嘔吐などの症状がみられます。後者は、炎症によりすい臓の機能を担う細胞(実質細胞)が壊れて抜け落ち、その部分が線維化した状態です。発症当初は上腹部痛がありますが、病気が進むと痛みは軽減し、その代わりに消化吸収障害、糖尿病などを引き起こします。 すい臓から発生する悪性腫瘍で、約9割はすい管(すい臓のなかを網の目のように走る細い管)の細胞から発生します。初期には無症状または上腹部の不快感、食欲不振がみられる程度ですが、進行すると上腹部や背中の痛み、黄疸、腹部のしこりなどが現れます。また、糖尿病を発症することもあります。 軽い急性すい炎ではすい臓がむくんで腫れます。重症では消化酵素が細胞膜や血管などを破壊し、出血や赤黄色のまだら模様がみられます。

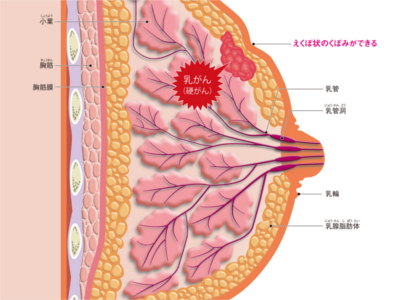

乳がん

女性に多くみられるがんの代表格―乳がん。その約90%は乳腺の乳管から、約5~10%は腺小葉から発生します。乳がんはしだいに乳腺の外に広がっていきます(浸潤がん)。また、リンパ管や血管を通ってわきの下のリンパ節(腋窩リンパ節)やその周辺のリンパ節に転移することもあります。 非浸潤(ひしんじゅん)がん 発がんしたものの、がんが乳腺内にとどまっているもの。極めて早期の乳がん 浸潤がんⅠ期 腫瘤の大きさが2㎝以下で、同じ側の腋窩(えきか)リンパ節に転移がないもの Ⅱ期 触っても腫瘤がわからない、または2㎝以下の大きさでも同じ側の腋窩リンパ節に転移があってさわると硬い。あるいは、同じ側の腋窩リンパ節転移の有無にかかわらず、腫瘤が2.1~5㎝のもの Ⅲa期 腫瘤が2㎝以下の大きさでも同じ側の腋窩リンパ節に転移があり周囲の組織に癒着している。あるいは、腋窩のリンパ節転移はないが胸骨内側のリンパ節膨張のあるもの Ⅲb期 腫瘤の触知や大きさにかかわらず、同じ側の鎖骨下または鎖骨上リンパ節への転移や上腕部にむくみがある。または腫瘤の大きさ、同じ側の腋窩・鎖骨下・鎖骨上リンパ節の転移、上腕部のむくみの有無にかかわらず、腫瘤が胸郭に達するか、同じ側の乳房の皮膚にむくみ、浸潤、潰瘍などの病変がみられるもの Ⅳ期 乳房以外の皮膚への浸潤、反対側の乳房やリンパ節、肺、胸膜などの遠隔転移があるもの

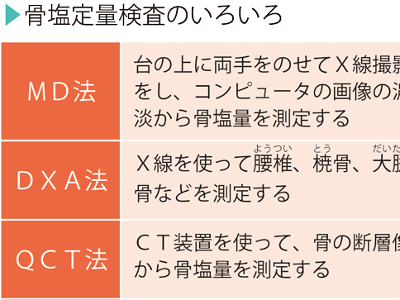

骨の検査の目的

主に骨粗鬆症の有無を調べるための検査です。骨のなかの骨塩量(カルシウムやリンなど)を測定し、骨量が低下していないかを調べます。 骨塩定量検査は測定する骨の部位によってさまざま方法がとられます。 骨塩量の基準値は、YAM(若年成人平均値)の80%以上です。YAMが70%未満になると骨減少症とされ、骨粗鬆症の危険が高まります。 骨塩量は成長期に増加して30~40歳代で最大に達し、その後は加齢とともに減少します。骨塩量の減少や骨粗鬆症の大半は老化によるものと考えられます。また、骨塩量の減少には女性ホルモンも関係しており、閉経後の女性にも骨粗鬆症が多くみられます。若い人で骨塩量が減少している場合は、カルシウム代謝異常や悪性腫瘍などが疑われます。

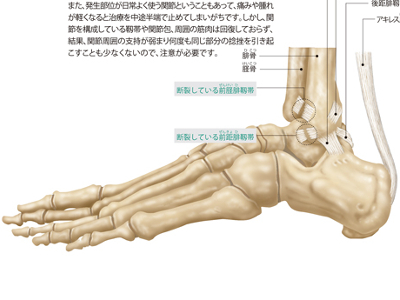

骨・関節の異常(骨粗鬆症/関節リウマチ/脱臼/捻挫)

骨・関節に生じるトラブルの代表は、「骨粗鬆症」と、複数の関節に左右対称の関節炎を引き起こす「関節リウマチ」です。どちらも、中高年に多くみられます。 骨を硬く充実させている骨塩(リン酸カルシウムなど)は加齢とともに減少していきます。その減少が過度に進んで、骨の中身がスカスカになり、骨折しやすくなった状態が骨粗鬆症です。 骨粗鬆症の影響が、早い時期から現れるのが"脊椎骨"です。身長が縮んだり、腰痛がおきたり、背中や腰が曲がるなどの症状が現れ、進行すると、上半身の重みで脊椎に圧迫骨折がおきることもあります。また、つまずくなど、ちょっとしたことで大腿骨や手首、腕の付け根を骨折することもよくあります。 骨粗鬆症は、閉経後の女性に多くみられます。これは女性ホルモンのエストロゲンの分泌が減少し、骨吸収がすすむためです。 今もなお原因解明の途上にある病気ですが、自己免疫による炎症が関与していると考えられています。 関節は関節包という「袋」で覆われています。その内側にある滑膜という部分から関節をスムーズに動かすための関節液が分泌されています。この滑膜に炎症がおこると、滑膜が増殖して軟骨や骨を侵食して破壊してしまい、やがて関節全体が変形して、その機能が障害されていきます。 炎症が進行、悪化すると骨の破壊や関節機能の障害はもとより、心臓、肺、腎臓などの器官への合併症を引き起こすこともあります。 関節組織には骨と骨が向かい合っている面があり、この面の位置関係が外的な力や病的な原因で本来の状態からずれてしまった状態を「脱臼」といいます。 外力により発生する脱臼を「外傷性脱臼」といいます。全身の関節でおこりますが、主に肩鎖(けんさ)関節、肩関節、肘(ちゅう)関節、指関節など上肢の関節に多くみられます。 病的な原因の脱臼は、化膿性関節炎などが原因で関節内に膿がたまってしまい、関節包が過度に伸張した状態になったり、慢性関節リウマチで靱帯や関節包がゆるんでしまうとおこります。 また、一度脱臼をおこした関節は、支える組織の修復が不十分な場合、軽微な外力で脱臼を繰り返してしまうことがあります。これを「反復性脱臼」といいます。 脱臼の症状は、弾発性固定(関節が動かない)、関節部の変形や疼痛、腫脹(しゅちょう)を伴います。発生頻度は青・壮年に高く、小児や高齢者では比較的低くなっています。小児や高齢者の骨は青・壮年に比べて硬度が低く、外力が働いた場合に脱臼ではなく骨折をおこすためと考えられています。 捻挫は、関節が可動域を超える運動をしいられて、一時的に偏位する(一方に偏る)ことによっておこります。 骨と骨をつないでいる関節は、衝撃が集まりやすく障害を受けやすい部位です。具体的には、関節を包む関節包や、関節を補強する靱帯が損傷します。 関節は動かせる範囲が決まっており、継続して力のかかる動きには弱いため、運動時に限らず日常生活でも捻挫はよく引き起こされます。"むち打ち症""突き指"などは日常生活でおこる捻挫の代表例です。 捻挫をおこすと、患部に熱感や腫脹、痛みなどを伴う炎症が発症します。損傷が重度のケースでは、骨折や靱帯断裂があり、これらは放置すると、運動障害や関節の軸変形になる可能性があるので、自己判断に頼らずに初期の診断をしっかりと行う必要があります。 また、発生部位が日常よく使う関節ということもあって、痛みや腫れが軽くなると治療を中途半端で止めてしまいがちです。しかし、関節を構成している靱帯や関節包、周囲の筋肉は回復しておらず、結果、関節周囲の支持が弱まり何度も同じ部分の捻挫を引き起こすことも少なくないので、注意が必要です。

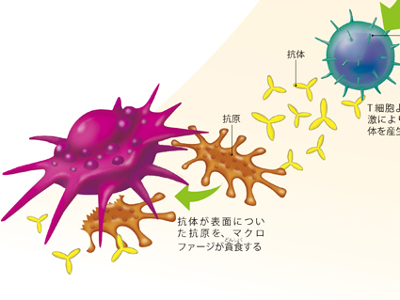

免疫機能のはたらき

免疫とは、からだに侵入したウイルスや細菌など、病原体を血液中から排除するために働く、体内のセキュリティシステムです。 このシステムを機能させるのは、リンパ球のT細胞、B細胞、NK細胞(ナチュラルキラー細胞)、マクロファージ、顆粒球など白血球の仲間たちです。 体内で異物を発見すると、最初にマクロファージや顆粒球の好中球が異物を食べ、NK細胞が異物を破壊します。これが「自然免疫」という初期の防御システムです。 自然免疫で対処しきれない場合は、さらにほかのリンパ球が対応をします。このリンパ球による異物への反応を「獲得免疫」といい、"体液性免疫"と"細胞性免疫"の2種類に分けられます。 体液性免疫は、異物(抗原)が侵入すると、まずマクロファージが異物を捕え、抗原の情報を認識してヘルパーT細胞に伝えます。同時に、化学物質を放出してB細胞を形質細胞に増殖させて大量の抗体をつくり出し、抗原を一つ一つ抗体で取り囲み、マクロファージが飲み込む―というものです。 細胞性免疫では、T細胞とマクロファージが抗原を直接攻撃します。マクロファージは侵入してきた抗原の情報を認識し、ヘルパーT細胞に伝えます。その情報からヘルパーT細胞は、サイトカインを分泌して、キラーT細胞や、マクロファージなどを活性化させ、抗原を破壊して貪食させます。 免疫にかかわる細胞の中心となるのは、白血球の仲間、リンパ球です。 リンパ球には、胸腺(心臓の上にかぶさり、両肺の間の上部に位置する臓器)を経由して分化するT細胞と、胸腺を経由しないB細胞があります。 T細胞は、ウイルスや、がんを攻撃したり、生理活性物質(ホルモン)を生み出すはたらきをします。 T細胞は胸腺で分化し、成熟してサプレッサーT細胞、ヘルパーT細胞、キラーT細胞に分かれます。B細胞は、ヘルパーT細胞の指令により、抗体をつくるために分裂をしながら増殖して、異物(抗原)を攻撃します。 そのほか、自己判断で異物やがん化した細胞を攻撃、処理するNK細胞、病原菌を食べ、リゾチームで溶かして消す好中球など、免疫系にはさまざまな種類と役割の違う細胞があり、それぞれの役割を果たしながら連携して、異物や病原菌からからだを守っているのです。

目・耳の検査の目的

視力・眼底・眼圧の検査は、目の異常や病気を調べるための検査です。 聴力検査は、耳の聞こえを調べる検査です。主に耳の病気や聞こえの機能の不調などを早期に発見するために行われますが、外耳から脳までのトラブルをチェックできます。 視力検査の基準値は、左右ともに0.7以上です。0.6以下になると、矯正が必要になります。 眼底検査は、0~4までの5段階で程度を分類しています。基準値は0です。 眼圧検査の基準値は、10~21mmHgです。高い眼圧が続くときは、早期に治療をしないと失明するおそれがあります。 聴力検査は、1000Hz・30dB、4000Hz・40dBの音の両方が聴取可能であれば、正常とされます。 眼に入った光は、角膜で大きく屈折し、水晶体で屈折を調節されてから、網膜で像を結びます。この時、屈折率が正常であれば、網膜でぴったりと像を結び、ピントが合うのですが、屈折率が弱過ぎたり、強過ぎたりすると、ピントが合いません。これを屈折異常といい、近視や乱視、遠視などが疑われます。 眼底検査の異常には、緑内障や白内障、網膜剥離、加齢黄斑変性症、糖尿病性網膜症など眼の病気のほか、高血圧や動脈硬化、糖尿病、膠原病、感染症、血液疾患、脳腫瘍、くも膜下出血、硬膜下出血などもかかわっています。 眼圧検査が基準値を超える場合は、高眼圧症や緑内障が疑われます。