血液検査の目的

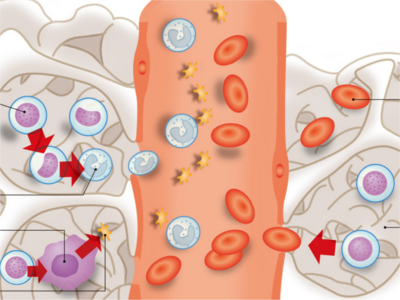

血液一般検査では、血球成分を構成する赤血球や白血球、血小板などの状態を調べます。 赤血球数 血液中の赤血球の数を調べる検査です。貧血や脱水症状があると赤血球の数に変化が現れます。 血色素測定(ヘモグロビン) 赤血球による酸素運搬は、このヘモグロビンが行っています。血色素測定とは、ヘモグロビンの量を調べる検査です。貧血や脱水症状があるとヘモグロビンの数が変化します。 ヘマトクリット値 ヘマトクリット値とは、一定量の血液に含まれる赤血球の容積の割合を調べる検査です。貧血や脱水症状があると異常値を示します。 白血球数 免疫機能で重要な役割を果たしているのが白血球です。炎症や感染、外傷、あるいは白血病などがあると白血球の数が増加します。ただし、ストレスや筋肉運動、食後、妊娠など、生理的な原因で増加することもあります。 血小板数 血小板には、粘着力と凝集力があり、出血時には血管壁にくっつき、出血を止めるはたらきをしています。血小板の数によって出血傾向を確認することができます。 血清には、体内で行われる生命活動を支えるためにたんぱくやコレステロール、糖、電解質が一定量含まれています。これらの量を調べるのが血液生化学検査です。 血清総たんぱく 血清総たんぱくは、たんぱくの量を調べる検査です。血清中のたんぱくは、ほとんどが肝臓でつくられているため、肝臓が正常に機能しているかを知ることができます。また、腎機能の低下も調べることができます。 血清鉄 からだの各組織へ酸素を運搬するヘモグロビンを構成する成分の一つに、血清鉄があります。血清鉄の量を調べることで貧血の原因が出血あるいは鉄の摂取不足によるということが推測できます。 アルブミン 血清総たんぱくの成分のうち約60%がアルブミンです。アルブミンはあらゆる病気で減少し、その減少の具合から病気の程度がわかります。 血清学検査では、体内でおこっている炎症が感染症によるものなのか、あるいは免疫異常によるものなのかなどがわかります。そのため、アレルギー性疾患、自己免疫疾患、ウイルス感染による病気などの診断に用いられます。 検査項目としては炎症反応があるかどうかを調べる「CRP」、B型肝炎を調べる「HBs抗原」、C型肝炎を調べる「HCV抗体」、梅毒の有無を調べる「梅毒反応」などがあります。

通風のメカニズム

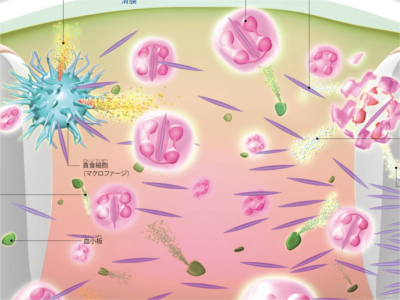

ある日突然、足の親指の付け根の関節が赤く腫れ、激烈な痛みに襲われる―。痛風発作がおこる背景には、血液中に過剰にあふれ出した尿酸があります。症状は1週間から10日ほどでおさまりますが、油断すると再び同じような発作を繰り返すようになり、やがて腎臓などの内臓も障害されていきます。 血液中の尿酸値が高くなると、余分な尿酸がナトリウム結合して「尿酸塩結晶」がつくられ、関節軟骨やその周辺に沈着します。尿酸塩結晶が関節液中にはがれおちると、体の防御機能を担う白血球の一つである「好中球」を中心とした血液細胞は、結晶を排除しようとして、炎症反応がおこります。これが、激痛や腫れといった痛風発作の原因です。 尿酸塩結晶に攻撃を仕掛けた好中球は、たんぱく分解酵素を含むファゴリソソーム内に尿酸塩結晶を取り込むものの、分解できずこわれてしまいます。このときに関節液中に放出されるリソソーム内の酵素が炎症をおこすもっとも重要な因子です。他にも、血小板からセロトニン、マクロファージからインターロイキン、好中球から活性酸素などさまざまな物質の放出が炎症に関係しています。