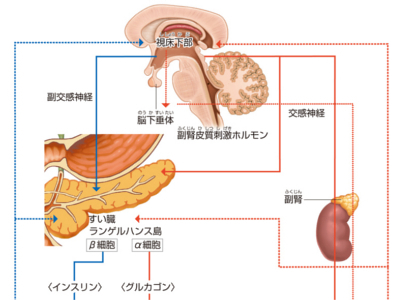

すい臓から分泌されるホルモン

消化・吸収を助けるすい液は、無色透明、無臭、わずかに粘り気をおびた液体で、三大栄養素である糖質、たんぱく質、脂肪を分解する消化酵素が含まれています。 糖質は、消化酵素によって「単糖」に分解・吸収されます。すい液に含まれる糖質分解酵素である、「アミラーゼ」は、でんぷんをまず二糖類(単糖類が2つ結合した物資。麦芽糖、ショ糖、乳糖など)に分解します。 さらに小腸でブドウ糖などの単糖類に分解されて吸収されます。 また小腸ではラクターゼが二糖類の乳糖を、ブドウ糖やガラクトースといった単糖類に分解します。 たんぱく質は、数種類のアミノ酸が数個~数十個つながった「ペプチド」という物質でできています。 すい液にはトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼなどのたんぱく質分解酵素が含まれており、それぞれ独自にペプチドを切り離します。 切り離されたペプチドは、小腸でさらに分解されて吸収されます。また、エラスターゼには、線維を分解する作用もあります。 脂肪は、すい液に含まれるリパーゼなどの脂肪分解酵素によって、脂肪酸とグリセリンに分解・吸収されます。 また、すい液には消化酵素以外にも、すい管から分泌されるアルカリ性物質の重炭酸塩が多量に含まれています。これによってすい液は弱アルカリ性となり、強い酸性の胃酸を中和しています。 するホルモンを分泌 すい臓から分泌されるホルモンは、インスリンやグルカゴンなどで、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値という)をコントロールするはたらきがあります。 インスリンは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓のなかに取り込んだり、ブドウ糖からグリコーゲンをつくって肝臓に貯蔵するなどして、血糖値を下げます。 また、インスリンには、脂肪の分解を抑えて体内に蓄積するはたらきもあります。 グルカゴンは、血糖値が著しく低下したときに分泌されます。 肝臓に蓄えられたグリコーゲンからブドウ糖をつくって血液中に送り込んだり、体内のアミノ酸や脂肪から新たにブドウ糖をつくるなどして、血糖値を上昇させます。 また、脂肪細胞を刺激して、中性脂肪の分解を促す作用もあります。 さらにすい臓では、「ソマトスタチン」といって、インスリンやグルカゴンの分泌を抑制するホルモンも分泌されています。

免疫機能不全による病気(膠原病、全身性エリテマトーデス)

膠原病とは全身の関節、血管、内臓など、広範囲に障害をおこす病気です。 血液中の抗体が、正常にはたらかず、自分の細胞に反応するなど異常な振るまいで自らの組織を攻撃し、発病すると考えられています。 発熱、倦怠感、関節痛や、手足の動脈に血流が不足して、冷感や皮膚の色が変化するレイノー現象などを伴います。 病状は慢性化し、一進一退を続けながら、重症の場合は死に至ることもあります。現在でも正確な原因の解明はされておらず、治療法などもみつけられていない難病です。 膠原病の一種として考えられている病気です。全身の臓器に原因不明の炎症がおこり、その独特の形から蝶形紅斑と呼ばれる頬から鼻にかけての紅斑や、全身にじんましん、紫斑、皮膚腫瘍などが現れます。 発生頻度は圧倒的に女性に多く、男女比は1:10程度。日本には約5~7万人くらいの患者がいます。また若年層に頻発し、20歳~30歳代の出産可能な若い年代での発症が多いことから、女性ホルモンとのかかわりがあると考えられています。 発症の原因はウイルス感染のほか、日光に当たること、外科手術、妊娠、ストレスなどです。