腎臓・泌尿器の病気の仕組み(腎がん・急性腎炎・尿路結石など)

腎臓は尿をつくるだけでなく、体液に含まれるナトリウムやカリウムなどの成分を調節したり、赤血球の産生を促すホルモンや血圧を調節するホルモンをつくるなど、多様なはたらきを担っています。そんな腎臓にダメージを与えるのが「腎炎(糸球体腎炎)」や腎臓のがんです。 また、「尿路結石」や「腎不全」、「前立腺肥大」がおこると、尿が出にくくなったり、出なくなったり、逆に頻尿になったりと、排尿に異変が生じます。 腎臓の中心部にある腎盂は尿を尿管へ送る通路です。この腎盂で発生するのが腎盂がんです。腎盂は移行上皮と呼ばれる粘膜で構成されており、がんはここで発生します。尿管も移行上皮で構成されているため、腎盂がんに尿管がんを合併することも少なくありません。 腎臓の尿細管の上皮細胞から発生するがんで、腎臓にできるがんの約9割を占めるといわれています。腎細胞がんは静脈へ侵入して広がる傾向があり、腎静脈から下大動脈へと腫瘍血栓をつくって、心臓の右心房へ達することもあります。 腎炎の一種である急性糸球体腎炎は、腎臓以外のところで感染がおき、その後、感染した病原体に対する免疫反応が糸球体を障害していくというものです。不要なものをこしとる毛細血管の"基底膜"という部分に、感染した病原体とこれに立ち向かう物質が結合した"免疫複合体"が沈着して炎症がおきます。すると、基底膜が分厚くなったり、毛細血管の内皮細胞が壊死するなどの異変が発生します。 急性腎不全は①血圧低下や全身の血流量低下、②重い急性腎炎や尿細管の閉塞など、③尿路以降の病変(腎臓から下の尿路結石など)が原因で数時間から数日の間に腎機能が著しく低下した状態です。1日の尿量が400ml以下になります。 慢性腎不全は糖尿病や慢性糸球体腎炎などの腎臓病が原因で、糸球体の能力が50%以下になった状態です。クレアチニンクリアランスという検査の数値が30~50ml/分になったころから、夜間の多尿などの症状が現れます。 ①ネフロンの壊死が始まり、その機能が中程度に障害された状態 ②ネフロンの壊死が進んだ状態。腎機能はかなり低下する 尿路結石 尿路結石は、尿の通り道である尿路に結石ができる病気の総称。結石がある場所により、 腎杯結石、腎盂結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分類されます。 進行過程 第1期 さほど肥大は進んでいないが、膀胱・尿道が刺激されるため下腹部に不快感がある。また、頻尿(とくに夜間の頻尿)がみられたり、排尿してもまだ尿が残っているような感じがする。 第2期 結節性腫瘤が中等度に肥大。尿が出るまでに時間がかかったり、排尿が終わるまでに時間がかかるようになる。残尿感、頻尿も強くなる。また、膀胱に尿が残るようにもなる。 第3期 前立腺全体が肥大すると尿道は閉じてしまう。膀胱の残尿量は300~400mlとなり、膀胱が拡大。残尿量がさらに増えると自分の意思で尿を出すことができず、絶えず尿が少量ずつもれ出る状態になる。

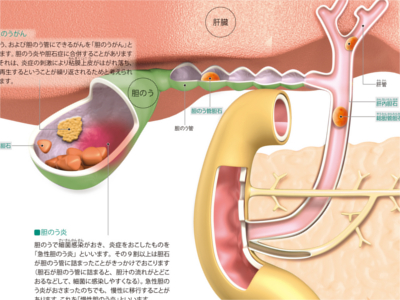

胆道・胆のうの病気の仕組み(胆石/胆のう炎/胆のうがん)

胆のうは肝臓でつくられた胆汁を濃縮して貯蔵します。胆汁は脂肪やビタミンなどを腸で吸収されやすいよう処理するなど、からだにとって役立つ仕事をしています。しかし、時に胆汁に含まれる成分が固まって石(胆石)をつくってしまうことがあります。これが「胆石症」です。胆石症は「胆のう炎」を合併することが少なくありません。また、胆石症や胆のう炎は、「胆のうがん」のリスク要因として知られています。 胆道のどこかで、胆汁の成分が固まって胆石ができる病気です。胆石は、その主成分によって"ビリルビン胆石"と"コレステロール胆石"に大別されます。胆石ができる部位は胆のうが多く、これを「胆のう胆石」といいます。このほか、肝内胆管や総胆管、胆のう管にも胆石ができることもあり、できた場所によって「肝内胆石」「総胆管胆石」「胆のう管胆石」に分類されます。 胆のう、および胆のう管にできるがんを「胆のうがん」といいます。胆のう炎や胆石症に合併することがありますが、それは、炎症の刺激により粘膜上皮がはがれ落ち、また再生するということが繰り返されるためと考えられています。 胆のうで細菌感染がおき、炎症をおこしたものを「急性胆のう炎」といいます。その9割以上は胆石が胆のう管に詰まったことがきっかけでおこります(胆石が胆のう管に詰まると、胆汁の流れがとどこおるなどして、細菌に感染しやすくなる)。急性胆のう炎がおさまったのちでも、慢性に移行することがあります。これを「慢性胆のう炎」といいます。