アルコールと肝臓

アルコールを分解して無毒化することも、肝臓の仕事の一つです。お酒からとったアルコールの約20%は胃から、残りの約80%は小腸から吸収され、門脈を通って肝臓へ運ばれます。 肝臓に運ばれたアルコールは、アルコール脱水素酵素(ADH)などのはたらきによって、アセトアルデヒドという物質に分解されます。 アセトアルデヒドは、さらにアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)によって酢酸に分解されます。酢酸は無害な物質で、全身を巡る間に筋肉や脂肪組織で分解され、最終的には二酸化炭素と水になり、尿や息と一緒に体外へ排泄されます。 なお、アルコールの約20%くらいは代謝されず、そのままの形で尿や汗、息などとともに排泄されます。

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

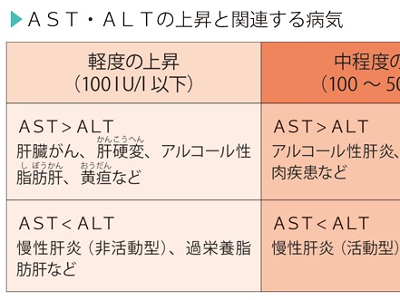

AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

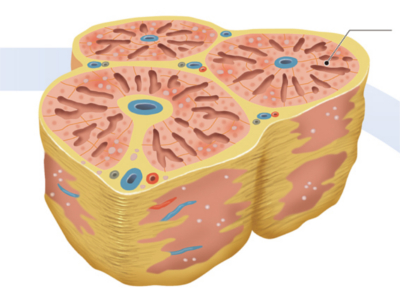

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。

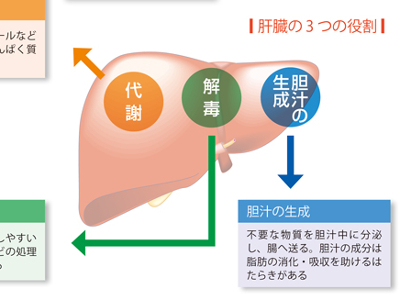

肝臓の役割

肝臓には、生命維持に不可欠なはたらきがいくつもありますが、主なはたらきは「代謝」「解毒」「胆汁の生成」です。 代謝とは、食べ物から吸収された栄養素を体内で利用できる形につくり変えたり、貯蔵したり、供給したりするはたらきをいいます。 解毒とは、からだに有害な物質を分解して、無害な物質に変える機能のこと。体内でつくられる有害物質は、肝臓で無害な物質に変換されて、尿や便とともに排出されます。 もう一つ、肝臓には胆汁の生成という重要な役割があります。脂肪の消化・吸収に必要な胆汁を生成し、胆のう・胆管を経て腸へ送り出すはたらきのことです。 胆汁の成分の大部分は水分ですが、胆汁色素の「ビリルビン」や胆汁酸、コレステロールなどが一緒に溶けています。 そのほかにも肝臓は、女性ホルモンの代謝や血液の一時的な貯蔵、古くなった赤血球からヘモグロビン(たんぱく質)を分解し、ビリルビンをつくるなどの役割も担っています。

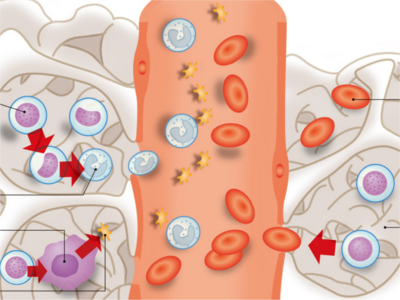

血液検査の目的

血液一般検査では、血球成分を構成する赤血球や白血球、血小板などの状態を調べます。 赤血球数 血液中の赤血球の数を調べる検査です。貧血や脱水症状があると赤血球の数に変化が現れます。 血色素測定(ヘモグロビン) 赤血球による酸素運搬は、このヘモグロビンが行っています。血色素測定とは、ヘモグロビンの量を調べる検査です。貧血や脱水症状があるとヘモグロビンの数が変化します。 ヘマトクリット値 ヘマトクリット値とは、一定量の血液に含まれる赤血球の容積の割合を調べる検査です。貧血や脱水症状があると異常値を示します。 白血球数 免疫機能で重要な役割を果たしているのが白血球です。炎症や感染、外傷、あるいは白血病などがあると白血球の数が増加します。ただし、ストレスや筋肉運動、食後、妊娠など、生理的な原因で増加することもあります。 血小板数 血小板には、粘着力と凝集力があり、出血時には血管壁にくっつき、出血を止めるはたらきをしています。血小板の数によって出血傾向を確認することができます。 血清には、体内で行われる生命活動を支えるためにたんぱくやコレステロール、糖、電解質が一定量含まれています。これらの量を調べるのが血液生化学検査です。 血清総たんぱく 血清総たんぱくは、たんぱくの量を調べる検査です。血清中のたんぱくは、ほとんどが肝臓でつくられているため、肝臓が正常に機能しているかを知ることができます。また、腎機能の低下も調べることができます。 血清鉄 からだの各組織へ酸素を運搬するヘモグロビンを構成する成分の一つに、血清鉄があります。血清鉄の量を調べることで貧血の原因が出血あるいは鉄の摂取不足によるということが推測できます。 アルブミン 血清総たんぱくの成分のうち約60%がアルブミンです。アルブミンはあらゆる病気で減少し、その減少の具合から病気の程度がわかります。 血清学検査では、体内でおこっている炎症が感染症によるものなのか、あるいは免疫異常によるものなのかなどがわかります。そのため、アレルギー性疾患、自己免疫疾患、ウイルス感染による病気などの診断に用いられます。 検査項目としては炎症反応があるかどうかを調べる「CRP」、B型肝炎を調べる「HBs抗原」、C型肝炎を調べる「HCV抗体」、梅毒の有無を調べる「梅毒反応」などがあります。

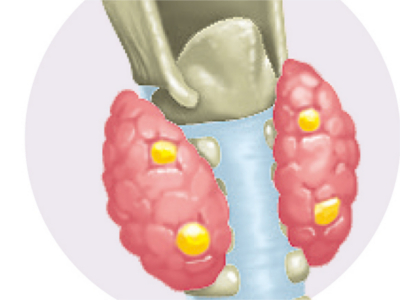

さまざまなホルモンのはたらき

甲状腺ホルモン 全身の細胞の活性化を促進する作用があります。主なはたらきは、以下の8つです。 ①基礎代謝と熱産生を上げて体温を上昇させる。 ②心拍数を上げて血圧を上昇させる。 ③交感神経のはたらきを高め、アドレナリン分泌を増加させる。 ④精神機能を高め、興奮した状態をつくり出す。 ⑤食後血糖を上昇させる。 ⑥血液中のコレステロール濃度を下げる。 ⑦成長ホルモンの合成を高めるとともに、作用を増強する。 ⑧成長期の中枢神経細胞の分化・成熟を促すなど。 カルシトニン 血液中のカルシウム濃度が増加することで分泌が促されます。血液中のカルシウムを骨に移動させて、骨の形成を促進します。 副甲状腺ホルモンは、骨のカルシウムを血液中に放出させるとともに、腎臓から尿へのカルシウムの排泄を抑制して、血液中のカルシウム濃度を高めます。また、腎臓でのビタミンDの活性化を促進することで、間接的に消化管からのカルシウム吸収を促します。 腎臓でつくられるエリスロポエチンは、アミノ酸165個からなるホルモンで、骨髄に作用し、赤血球の増殖・成熟を刺激します。 心臓からは、心房性ナトリウム利尿ホルモンが分泌され、高血圧などの心臓負担を和らげています。 胃から分泌されるグレリンは摂食亢進、成長ホルモン分泌促進、インスリン分泌抑制作用をもっています。 ガストリンは胃酸の分泌を促進します。 コレシストキニンは胆のうの収縮促進や腸管の運動を刺激します。 セクレチンはすい臓から水分と重炭酸の分泌の促進、胆汁分泌の促進、胃酸分泌と消化管運動の抑制をします。 副腎皮質ホルモン アルドステロン(ミネラルコルチコイド)は、腎臓から尿に排泄されるナトリウムを制限して、血中のナトリウム濃度を高めて血圧を上昇させ、水分の体内貯留を促進します。 コルチゾール(糖質コルチコイド)は、血液中のブドウ糖の供給を増加させる糖代謝作用です。またストレスを受けたり、感染がおこったときなどに大量に分泌されます。 デヒドロエピアンドロステロン(DHEA・副腎性性ホルモン)は、副腎皮質でつくられる男性ホルモンです。女性では、これがさらに女性ホルモンに変わります。性ホルモンは主に精巣や卵巣からつくられますが、副腎でもつくられています。 副腎髄質ホルモン アドレナリンとノルアドレナリンは、カテコールアミンと呼ばれるホルモンです。ともに突然の危機や非常時に直面したときなどに、交感神経の緊張により分泌が刺激されて、事態に対処するよう生体機能をコントロールするはたらきがあります。 すい臓にはランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集合体が無数に散らばっており、インスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌する内分泌腺として働いています。 グルカゴンは、肝臓内のグリコーゲンを分解、ブドウ糖の生産を促します。 インスリンは血液中の血糖値が過度に上昇するのを抑え、逆にグルカゴンは血糖値が下がり過ぎないように働きます。 男性は、黄体形成ホルモンが下垂体から分泌され、テストステロンを精巣の間質細胞が分泌します。このテストステロンの作用により、思春期に性器の成熟、声変わり、ひげが生えるなどの変化がおこります。卵胞刺激ホルモンから精子がつくられます。 女性は、卵胞や黄体が卵巣で発達し、生殖に必要なエストロゲン(卵胞ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。

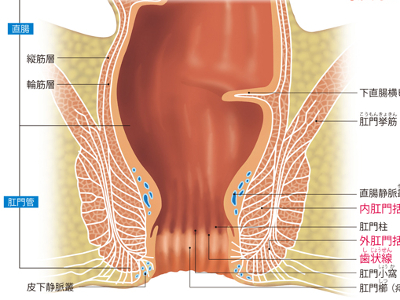

消化管の最末端―肛門

肛門は直腸から続く長さ約3㎝ほどの器官です。食べ物の残滓を排泄し、便やガスの排出をコントロールします。 肛門の内部を見ると、内壁は歯状線を境に粘膜(直腸)と皮膚(肛門)に分かれます。粘膜で覆われた直腸部分は、自律神経に支配されているため、痛みなどの感覚がありません。 一方、肛門部分は皮膚と同じ脊髄神経に支配されているので、痛みを感じます。そのため、歯状線より上の直腸部分にできる内痔核はあまり痛みませんが、歯状線より下の肛門部分にできる外痔核はひどく痛みます。 肛門の外側は「内肛門括約筋」、「外肛門括約筋」という筋肉に取り囲まれています。 外肛門括約筋は、自分の意思でコントロールすることができます。排便が可能であれば、外肛門括約筋の収縮が解かれ、排便がおこります。これを"随意性排便"といいます。排便時は、自力で外肛門括約筋をゆるめるとともに、いきむことで腹圧を高めて便を直腸から押し出します。 外肛門括約筋は、自分の意思でゆるめようとしない限り収縮しているので、すぐに排便できないような状況下では、便意をこらえることができます。 睡眠中などの無意識下でも、内肛門括約筋が自動的に収縮して肛門を閉じており、また大脳から外肛門括約筋に収縮の指令が出ているため、便が勝手に漏出することはありません。

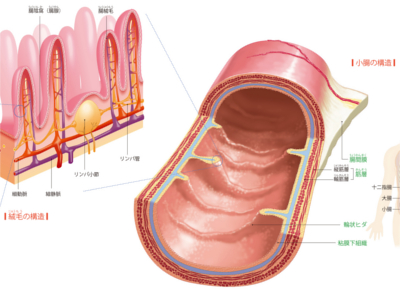

小腸のはたらき

小腸は十二指腸・空腸・回腸からなる臓器ですが、ここでは空腸と回腸を中心に解説します。 小腸は、消化における最終段階の作業を担うとともに、栄養素の吸収を行っています。 スムーズに栄養素を吸収するため、小腸はとても長く(6~7m)、その内壁を覆う粘膜には輪状のヒダがあるなど、表面積を大きくする構造になっています。 小腸は、十二指腸から先の前半約5分の2が空腸、後半約5分の3を回腸が占めています。 空腸と回腸は、解剖学的にはほとんど同じ構造をしており、生理学的に回腸のほうが腸液の分泌がやや多いという違いがありますが、両者のはたらきもほぼ同じです。 回腸と大腸の境には回盲弁という弁があり、これによって大腸の内容物が逆流しないようになっています。 小腸の直径は約4㎝あり、小腸の壁は外側の縦走筋と内側の輪状筋からなる2層構造になっています。これらの筋肉層のはたらきによって蠕動運動を行い、消化物を先へ先へと送り出します。 小腸の内壁は、表面を覆う粘膜が輪状のヒダになっていることに加え、粘膜が500万個もの絨毛に覆われています。この構造によって小腸全体の表面積は約200㎡と広くなり、効率よい栄養素の吸収を可能にしています。 絨毛の長さは約1mmで、表面は小腸上皮細胞(「栄養吸収細胞」ともいう)に覆われています。さらにその表面には微絨毛という細かい突起があり、この突起部分を刷子縁といいます。最終的な消化は、この刷子縁で行われています。 また、絨毛のなかには毛細血管網と1本のリンパ管が通っており、脂質はリンパ管に吸収されて静脈へ、脂質以外の栄養素は小腸上皮細胞に吸収され、毛細血管の血液に溶け込んで肝臓へと運ばれます。

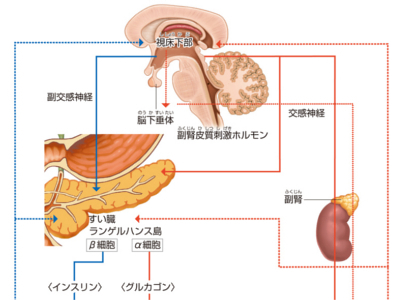

すい臓から分泌されるホルモン

消化・吸収を助けるすい液は、無色透明、無臭、わずかに粘り気をおびた液体で、三大栄養素である糖質、たんぱく質、脂肪を分解する消化酵素が含まれています。 糖質は、消化酵素によって「単糖」に分解・吸収されます。すい液に含まれる糖質分解酵素である、「アミラーゼ」は、でんぷんをまず二糖類(単糖類が2つ結合した物資。麦芽糖、ショ糖、乳糖など)に分解します。 さらに小腸でブドウ糖などの単糖類に分解されて吸収されます。 また小腸ではラクターゼが二糖類の乳糖を、ブドウ糖やガラクトースといった単糖類に分解します。 たんぱく質は、数種類のアミノ酸が数個~数十個つながった「ペプチド」という物質でできています。 すい液にはトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼなどのたんぱく質分解酵素が含まれており、それぞれ独自にペプチドを切り離します。 切り離されたペプチドは、小腸でさらに分解されて吸収されます。また、エラスターゼには、線維を分解する作用もあります。 脂肪は、すい液に含まれるリパーゼなどの脂肪分解酵素によって、脂肪酸とグリセリンに分解・吸収されます。 また、すい液には消化酵素以外にも、すい管から分泌されるアルカリ性物質の重炭酸塩が多量に含まれています。これによってすい液は弱アルカリ性となり、強い酸性の胃酸を中和しています。 するホルモンを分泌 すい臓から分泌されるホルモンは、インスリンやグルカゴンなどで、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値という)をコントロールするはたらきがあります。 インスリンは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓のなかに取り込んだり、ブドウ糖からグリコーゲンをつくって肝臓に貯蔵するなどして、血糖値を下げます。 また、インスリンには、脂肪の分解を抑えて体内に蓄積するはたらきもあります。 グルカゴンは、血糖値が著しく低下したときに分泌されます。 肝臓に蓄えられたグリコーゲンからブドウ糖をつくって血液中に送り込んだり、体内のアミノ酸や脂肪から新たにブドウ糖をつくるなどして、血糖値を上昇させます。 また、脂肪細胞を刺激して、中性脂肪の分解を促す作用もあります。 さらにすい臓では、「ソマトスタチン」といって、インスリンやグルカゴンの分泌を抑制するホルモンも分泌されています。