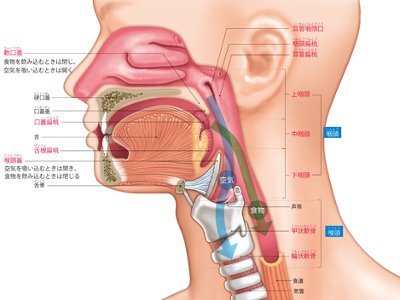

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

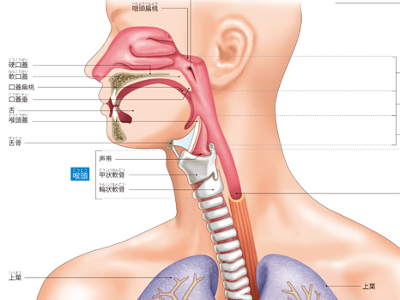

呼吸器のしくみ

通常「のど」と呼ばれている部分は、口腔、鼻腔、食道上部の咽頭、気管上部の喉頭までを指します。 のどは、呼吸器官としては外気との出入口にあたり、酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するはたらきをしています。また、食べ物の通り道、声を出すための器官という複数の役割も担っています。そして、外気から取り込まれた空気は、喉頭からさらに気管の奥へ送られます。 気管は、のどと肺をつなぐ管状の部分で、軟骨と筋肉でできています。気管は下端が2本に分岐しており、分岐から先を「気管支」と呼びます。 気管支は、左右の肺まで続く主気管支、肺の中で細かく分岐する細気管支からなります。 肺は、脊椎、肋骨、胸骨でつくられた鳥かご状の胸郭で囲まれている、リーフ型をした袋状の呼吸器官です。左右の肺は対称ではなく、右肺は上葉、中葉、下葉の3つに分かれているのに対し、左肺は近くに心臓があることから上葉、下葉のみで、右肺に比べて小さめにできています。内部では、気管支、肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびています。 呼吸器経路で運ばれてきた空気は、肺の中の呼吸細気管支と呼ばれるいちばん末端の気管支から、酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞まで到達します。

呼吸をつかさどる気管・気管支・肺

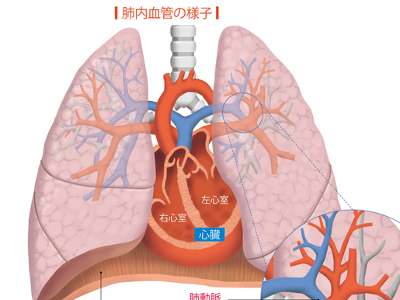

喉頭から肺へのびる気管は、直径約15mm、長さ約10㎝―。軟骨と筋肉でつくられている管状の器官です。 私たちは、呼吸が止まると生命を維持することができません。そのため空気の通り道となる気管は、管をガードするように気管軟骨というU字形の軟骨が積み重なり、気管が狭まらないよう確保されています。 気管から枝分かれした2本の気管支(主気管支)は、右肺と左肺に分かれ、さらに肺のなかで20回ほど分岐を繰り返して肺のなかに広がっています。 分岐した気管支は先端から末端へ向かって、細気管支、終末気管支、呼吸気管支、肺胞管となり、終点は肺胞がブドウの房のようにつながった形状になっています。 呼吸筋の作用による肺の拡張で、鼻や口から空気を吸い込むと、空気は咽頭で合流し、気管から左右の肺へ運ばれ、最終的に肺胞へ送られます。 途中、気管や気管支の内面の粘膜や線毛が、通過する空気中の異物、細菌などを捕らえます。このように気管や気管支は、空気清浄機のように空気中の異物をろ過しつづけ、清浄な空気を肺へ送るのです。途中で捕らえられた異物や細菌は、咳やくしゃみ、痰と共に口や鼻から排出されます。 肺は脊椎、肋骨、胸骨で囲まれた臓器です。 灰は呼吸を通じて、空気から酸素を体内に取り込むという、大切な役割を担っています。 しかし、肺は自らの力で空気の出し入れはできず、胸壁の拡大・縮小にしたがって空気の吸入・排出を行っています。 また、肺の表面を覆う胸膜という軟らかい膜が、胸壁と肺との間で起こる衝撃を緩和しています。 肺の構成は上葉、中葉、下葉、の3つに分かれた「右肺」、上葉、下葉に分かれた「左肺」の2つで1対になります。 左肺が右肺よりも少し小さいのは、心臓が近くにあるためです。 肺のなかは気管支と心臓からつながる肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびていて、それぞれが肺胞に入り込んでいます。 気管支が分岐した呼吸細気管支の末端に、ブドウの房のように複数ある小さな袋が肺胞です。 一つ一つの肺胞の外側には、肺動脈、肺静脈からそれぞれ分岐した肺胞毛細血管が走っていて、この毛細血管内の血液中二酸化炭素と、肺胞内の酸素がガス交換を行っています。 一つひとつの肺胞は微小ですが、左右2つの肺に約6億もの肺胞が広がり、その表面積は60㎡にも及ぶといわれます。 肺には2種類の血管があります。1つは血液ガス交換をするための「機能血管」で、心臓の右心室から出ている肺動脈から肺胞までをつないでいます。ガス交換をしたのちに肺静脈となり、心臓の左心室へつながります。 もう1つは、肺そのものを養っている「栄養血管」です。栄養血管へは直接大動脈から血液が送られ、大静脈へ戻っていきます。 肺の役割は、血液に酸素を送り、血液から二酸化炭素を受け取るという、血液中の"ガス交換"です。 ガス交換を行うのは、気管支の末端とつながる"肺胞"です。 安静時、直径約0.2mmの袋状の肺胞は、壁も非常に薄く、表面を網の目のように走る肺胞毛細血管と肺胞との間で、酸素と二酸化炭素の交換を行います。 このガス交換時、赤血球に含まれるヘモグロビンのはたらきが重要となります。 ヘモグロビンは、血中の酸素が濃いところでは酸素と結合し、薄いところでは酸素を放出します。 また、二酸化炭素が濃いと二酸化炭素と結合し、薄いと放出するはたらきも併せもっています。 全身から肺に戻ってきた二酸化炭素を多く含んだヘモグロビンは、肺のなかで二酸化炭素を放出し、新しい酸素を取り入れて、再び全身へと出ていきます。 そして、酸素を必要とする細胞をみつけると、ヘモグロビンは間質液という組織間液のなかに酸素をうつし、細胞はそこから酸素を受け取ります。 逆に細胞からは間質液中に不要となった二酸化炭素が排出され、それが血液に取り込まれて肺に運ばれていきます。 肺胞内のガス交換を「外呼吸」、全身の細胞とのガス交換を「内呼吸」といいます。 全身から心臓に戻された二酸化炭素を含んだ血液は、肺内で新たな酸素を受け取り、再び勢いよく全身に送り出されていきます。

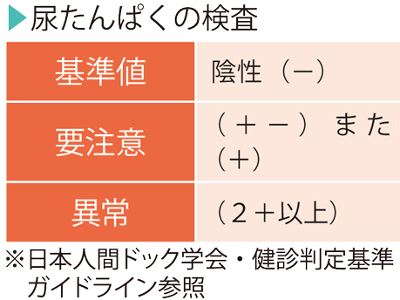

腎臓・尿検査の目的

尿たんぱく・尿糖・尿潜血・尿沈渣は、主に腎臓や尿路の機能の障害を調べるための検査です。 血液中のたんぱくは、腎臓の糸球体でろ過され、99%以上は尿細管で再吸収されて血液に戻り、残りの約1%が尿中に排泄されます。尿たんぱくでは、この尿中のたんぱくの量を調べます。 尿糖では、血液中から尿中にもれ出したブドウ糖を調べる検査です。糖尿病の有無を調べる代表的な検査です。 尿潜血は、主に腎臓や膀胱、尿道など、尿の通り道の出血を調べます。 尿沈渣とは、採取した尿を遠心分離機にかけて沈殿してくる固形成分を調べる検査で、尿たんぱくや尿糖、尿潜血などで異常がみられたときに、尿中に出てくる細胞や細菌などをくわしく調べるために行われます。 尿たんぱく(定性検査)は、試薬や試験紙を使って行われます。そして、試薬や試験の色が変わらなければ「陰性」、異常なしとされます。定量検査で1日100mg以下であれば問題はありません。 尿糖(定性検査)、尿潜血も尿たんぱく同様、試験紙の変色具合で判定されます。色が変わらなければ「陰性」、異常なしです。尿糖の定量検査の基準値は、1日1g以下です。 尿潜血で「陽性」となった場合は、尿沈渣で尿中の赤血球数を調べます。1視野(400倍)に赤血球が1個以内、白血球が3個以内、上皮細胞や結晶成分も少量であれば、異常なしとされます。 尿たんぱくで陽性となる主な原因は、腎臓や尿路の機能異常や尿路感染症などです。腎炎、腎盂腎炎、膀胱炎、糖尿病性腎症、腎硬化症、ネフローゼ症候群、などが考えられます。そのほかにも、慢性関節リウマチなどの膠原病で、尿たんぱくが異常値を示すことがあります。また、妊娠中に尿たんぱくがみられる場合は、妊娠中毒症が疑われます。 尿糖が陽性となる原因の大半は糖尿病です。そのほかにも、甲状腺機能亢進症などのホルモン異常、腎性糖尿などが考えられます。 尿潜血が陽性になる原因の病気には、腎臓の外傷、特発性腎出血、腎腫瘍、腎結核、腎結石、急性腎炎、尿管結石、尿管腫瘍、膀胱炎、膀胱結石、前立腺炎などがあります。 尿沈渣は、異常となった成分によって関係する病気が異なりますが、急性腎炎、慢性腎炎、腎結石、尿路結石、尿路感染症、痛風、閉塞性黄疸、急性肝炎、悪性腫瘍、白血病などが考えられます。

腎臓・泌尿器の病気の仕組み(腎がん・急性腎炎・尿路結石など)

腎臓は尿をつくるだけでなく、体液に含まれるナトリウムやカリウムなどの成分を調節したり、赤血球の産生を促すホルモンや血圧を調節するホルモンをつくるなど、多様なはたらきを担っています。そんな腎臓にダメージを与えるのが「腎炎(糸球体腎炎)」や腎臓のがんです。 また、「尿路結石」や「腎不全」、「前立腺肥大」がおこると、尿が出にくくなったり、出なくなったり、逆に頻尿になったりと、排尿に異変が生じます。 腎臓の中心部にある腎盂は尿を尿管へ送る通路です。この腎盂で発生するのが腎盂がんです。腎盂は移行上皮と呼ばれる粘膜で構成されており、がんはここで発生します。尿管も移行上皮で構成されているため、腎盂がんに尿管がんを合併することも少なくありません。 腎臓の尿細管の上皮細胞から発生するがんで、腎臓にできるがんの約9割を占めるといわれています。腎細胞がんは静脈へ侵入して広がる傾向があり、腎静脈から下大動脈へと腫瘍血栓をつくって、心臓の右心房へ達することもあります。 腎炎の一種である急性糸球体腎炎は、腎臓以外のところで感染がおき、その後、感染した病原体に対する免疫反応が糸球体を障害していくというものです。不要なものをこしとる毛細血管の"基底膜"という部分に、感染した病原体とこれに立ち向かう物質が結合した"免疫複合体"が沈着して炎症がおきます。すると、基底膜が分厚くなったり、毛細血管の内皮細胞が壊死するなどの異変が発生します。 急性腎不全は①血圧低下や全身の血流量低下、②重い急性腎炎や尿細管の閉塞など、③尿路以降の病変(腎臓から下の尿路結石など)が原因で数時間から数日の間に腎機能が著しく低下した状態です。1日の尿量が400ml以下になります。 慢性腎不全は糖尿病や慢性糸球体腎炎などの腎臓病が原因で、糸球体の能力が50%以下になった状態です。クレアチニンクリアランスという検査の数値が30~50ml/分になったころから、夜間の多尿などの症状が現れます。 ①ネフロンの壊死が始まり、その機能が中程度に障害された状態 ②ネフロンの壊死が進んだ状態。腎機能はかなり低下する 尿路結石 尿路結石は、尿の通り道である尿路に結石ができる病気の総称。結石がある場所により、 腎杯結石、腎盂結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分類されます。 進行過程 第1期 さほど肥大は進んでいないが、膀胱・尿道が刺激されるため下腹部に不快感がある。また、頻尿(とくに夜間の頻尿)がみられたり、排尿してもまだ尿が残っているような感じがする。 第2期 結節性腫瘤が中等度に肥大。尿が出るまでに時間がかかったり、排尿が終わるまでに時間がかかるようになる。残尿感、頻尿も強くなる。また、膀胱に尿が残るようにもなる。 第3期 前立腺全体が肥大すると尿道は閉じてしまう。膀胱の残尿量は300~400mlとなり、膀胱が拡大。残尿量がさらに増えると自分の意思で尿を出すことができず、絶えず尿が少量ずつもれ出る状態になる。

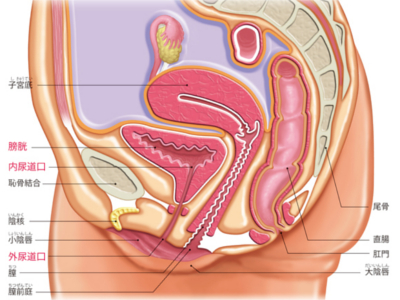

男性の尿道、女性の尿道

男性の尿道は長さが16~25㎝ほどあり、尿道外括約筋より膀胱側を「後部尿道」、前方を「前部尿道」といいます。 後部尿道は、周囲を「前立腺」に囲まれています。前立腺の先には、「尿道球腺(カウパー腺)」があり、多数の側管から粘液を分泌しています。 後面には「精丘」という部分が突出しており、そこに2本の「射精管」がつながっています。精丘の両側には、前立腺排泄管が多く開口しています。 男性の尿道は、膀胱にたまった尿を排出するための通路であると同時に、射精時の精液の通り道でもあります。 睾丸でつくられた精子は、精管を通って前立腺の内側から尿道に入り、前立腺から分泌された前立腺液とともに射精されます。このように、1つの器官が異なる2つの機能を担っているというのが、男性の尿道の大きな特徴です。 さらに、前立腺は加齢とともに肥大し、「前立腺肥大症」になる場合もあります。 女性の尿道は、長さが約3~4㎝と、男性にくらべ短いのが特徴です。尿道は、「膀胱頸部」から「膣前壁」の前面に沿うように走り、「膣前庭」につながります。 女性の場合、膀胱出口から尿道の途中にかけて内括約筋と外括約筋があり、ここで排尿をコントロールしています。 女性の尿道は、膀胱にたまった尿を体外に排泄するためだけの通路です。 女性の尿道は男性にくらべて短いので、構造上どうしても尿道口から細菌が侵入しやすくなっています。 そのため、膀胱に細菌が感染しておこる膀胱炎などがおこりやすいといえます。 健康な膀胱であれば、からだの防除機構が働いて、感染を防いでくれますが、抵抗力が弱っていると、「膀胱炎」をおこしやすくなります。

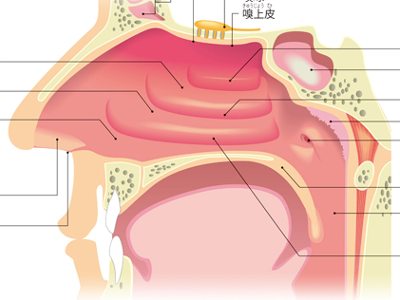

“鼻”の2つのはたらき

鼻は、外側から見える「外鼻」と、孔の中の「鼻腔」とに大きく分けられます。 外鼻の中心を鼻背、目尻の間を鼻根、下方の先端を鼻尖、孔の周りを鼻翼といいます。鼻背の上3分の1ぐらいは骨で硬くなっていますが、それより下は軟骨でできています。 鼻孔から鼻腔に入った空気は、鼻道という空気の通り道を通ります。鼻道は、空気と一緒に吸い込まれた"ほこり"などが気管に入らないように鼻毛や粘膜に覆われており、これらのフィルター効果によって、ほこりを絡め取っています。 鼻腔は、鼻中隔によって左右に分けられて、さらに鼻甲介という横のひだで上、中、下3つに分かれています。鼻から吸い込んだ空気は鼻道・咽頭を通り、気管、肺へと進み、肺から出された空気は再び鼻道から体外へ出されます。 また、鼻中隔と鼻甲介は、毛細血管が通る粘膜に覆われています。鼻腔内では、毛細血管の熱を鼻孔から入った空気に伝えて温め、粘膜上皮から分泌される水分で空気に適度な湿気を与えています。このため、鼻道を通過した空気は、温度25~37℃、湿度35~80%の状態に調整されます。 上鼻道内の天井部の粘膜には、「嗅上皮」という切手1枚程度のスペースがあり、においを感知する嗅細胞が200万個も存在します。ここで"においの元"を感知します。 においの元は、空気とともに鼻から入ってくる化学物質です。 鼻腔内の粘液で融解された化学物質は、嗅上皮にある嗅細胞から出る"嗅小毛"という線毛にとらえられ、においの電気信号となります。 においの信号が、嗅球に伝達され、知覚します。さらに、大脳がこの信号を処理すると、においの識別が行われます。 鼻づまりなどをおこし、口で呼吸をしているときには、においがわからなくなります。これは、化学物質が嗅上皮に届かないことによって、においの信号が脳に届きにくいことからおこる現象です。