胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

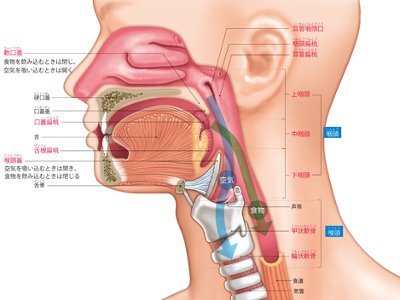

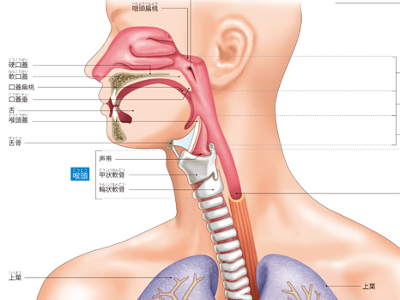

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

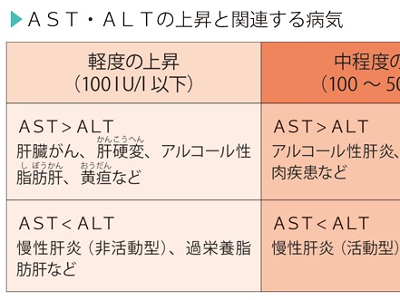

AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

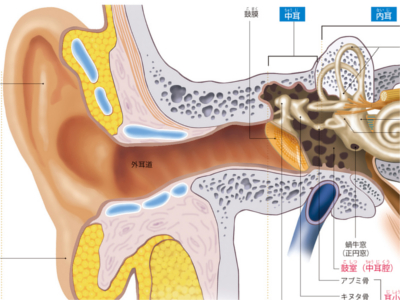

音を聞くしくみ

耳は、外耳、中耳、内耳の3つの区域に分けられます。 外耳とは、側頭部から外にでている耳介と、耳介から鼓膜に至るまでの外耳道のことです。耳介と外耳道の一部は軟骨組織でつくられています。 耳介の下の部分(耳垂)には軟骨はなく、この部分は脂肪組織で形成されています。また、外耳道では、皮脂腺と耳垢腺から滲出した粘液で乾燥を防いだり、外部からのゴミを粘着して耳を保護しています。 中耳とは、鼓膜の奥の耳小骨と鼓室(中耳腔)をいいます。また、中耳の奥には耳管があり、咽頭につながっています。耳小骨は、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という小さな3つの骨からなり、ツチ骨とアブミ骨には筋がついています。 いちばん奥にある内耳は、蝸牛、骨半規管、前庭から形成されています。頭蓋骨のなかのこれらの骨のなかに細い管が複雑な形で納まっていることから"骨迷路"と呼ばれます。 外界から聞こえてくる音は、耳介で集められ、外耳道を通って、鼓膜まで伝わってきます。この段階では、音はまだ「空気の振動」として伝わっています。 空気の振動は鼓膜を震わせ、中耳にある耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)でその振動を30倍以上に拡大して、内耳へ伝えます。 中耳から伝わってきた空気の振動は、内耳の蝸牛で内リンパ液の振動となり、蓋膜と有毛細胞を動かすことで刺激された有毛細胞から電気信号が発生し、その信号が脳(大脳の聴覚野)へ伝わることで、音として認識されます。

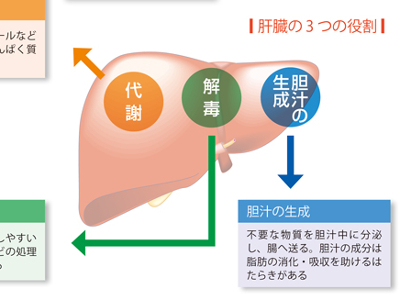

肝臓の役割

肝臓には、生命維持に不可欠なはたらきがいくつもありますが、主なはたらきは「代謝」「解毒」「胆汁の生成」です。 代謝とは、食べ物から吸収された栄養素を体内で利用できる形につくり変えたり、貯蔵したり、供給したりするはたらきをいいます。 解毒とは、からだに有害な物質を分解して、無害な物質に変える機能のこと。体内でつくられる有害物質は、肝臓で無害な物質に変換されて、尿や便とともに排出されます。 もう一つ、肝臓には胆汁の生成という重要な役割があります。脂肪の消化・吸収に必要な胆汁を生成し、胆のう・胆管を経て腸へ送り出すはたらきのことです。 胆汁の成分の大部分は水分ですが、胆汁色素の「ビリルビン」や胆汁酸、コレステロールなどが一緒に溶けています。 そのほかにも肝臓は、女性ホルモンの代謝や血液の一時的な貯蔵、古くなった赤血球からヘモグロビン(たんぱく質)を分解し、ビリルビンをつくるなどの役割も担っています。

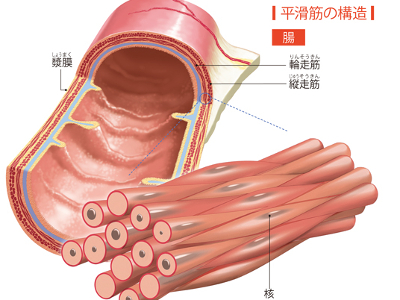

筋肉のはたらき

細い筋原線維が集まって、一つの集合体となったものを筋線維(筋細胞)といいます。さらに、その筋線維の束の集まりが筋肉です。 筋原線維のなかには、たんぱく質の細い線維と、太い線維が対に並んでいます。骨格筋は脳からの指令を受けた運動神経のはたらきにより、互いに引き合ったり、離れたりします。この収縮と弛緩の繰り返しにより、からだや臓器を動かしているのです。 骨格筋は中枢神経、心筋・平滑筋は自律神経からの指令で動いています。 骨格筋は自分の意思で動かせる随意筋です。 骨格筋の重量は、成人男性では体重の約3分の1を占めています。その主成分はたんぱく質で、ミオシンという太い線維と、アクチンという細い線維の2種類から成り立っています。 骨格筋には、収縮する速さにより「遅筋」と「速筋」があります。 遅筋は、酸素を運ぶ赤いたんぱく質を多く含み、からだの深層部で持続的な運動をします。 一方、速筋は、赤い色のたんぱく質が少なく、からだの表面に近い部分で、瞬発的な運動を担います。 また、2つの筋では、収縮をおこす分子(ミオシン)の種類が異なることがわかっています。 心筋は、心臓を形づくり動かす筋肉です。筋線維が結びついた構造をしています。 自らの意思で動かすことはできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。 心臓は血液の入口となる「心房」と出口の「心室」から成り立っています。心室には右心室と左心室があります。そのうち左心室の心筋は、全身に血液を送り出す役割があるため、肺に送り出す右心室の3倍の厚さがあるなど、とくに強い力に耐えられる構造になっています。 心筋が休むことなく心臓を動かすことで、私たちの生命は維持されています。こうした理由から、心筋は、全身のなかでもっとも丈夫な筋肉といえます。 平滑筋は、心臓以外の内臓や血管の外壁となり、それらを動かすための筋肉です。短く細い紡錘形の筋線維から形成されています。 内臓の多くは内腔側から「輪走筋」、「縦走筋」の2層の平滑筋がついて、その外側を「漿膜」が覆う構造になっています。 「心筋」と同じく、私たちが自らの意思で動かすことのできない不随意筋であり、自律神経やホルモンによってコントロールされています。

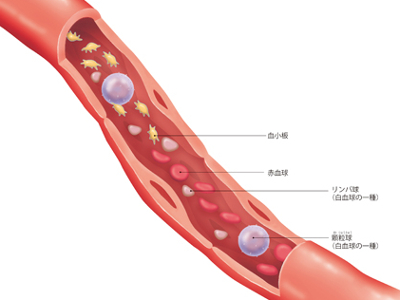

血液(血球)のプロフィール

血液は赤血球、白血球、リンパ球、血小板を含めた有形成分(細胞)が40~45%、液体成分の血漿が55~60%で構成されています。有形成分は、ほとんどが赤血球であり、白血球やリンパ球、血小板は1%程度しか含まれていません。 血液は心臓から血管を流れて、からだのすみずみまで酸素と栄養を運び、二酸化炭素や老廃物を回収して、再び心臓へ戻ってきます。 また、血液は体内に侵入してきたウイルスや細菌を白血球で撃退したり(免疫構造)、血管壁が破損したときに凝固して破損個所を修復したりします。さらには、各器官のはたらきを調整するための"情報伝達"の役目も担っています。 血液成分の約半分を占める赤血球は、直径6~9μm(1μm=1000分の1mm)。中央がへこんだ円盤状の細胞です。 その名のとおり赤色で、核をもたず柔軟性に富み、簡単に変形可能なため、毛細血管の薄い壁を通過できます。 からだ全体の血液中には、20~25兆個もの赤血球が存在し、酸素を運び、二酸化炭素を回収する工程を繰り返しています。主成分はヘモグロビンという鉄を含む色素です。 赤血球は約4カ月で寿命を迎え、時期がくると肝臓や脾臓で破壊されますが、ヘモグロビンは胆汁の成分、ビリルビンとして再利用されます。 白血球は無色で細胞内に核をもっています。 白血球には「顆粒球」「リンパ球」「単球」の3つの種類があります。1m3に6000個程度存在し、血流にのり全身を巡ります。 顆粒球は、好塩基球、好中球、好酸球に分かれ、それぞれが殺菌物質を放出します。 リンパ球にはヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞があり、B細胞は体内に侵入した病原体を攻撃する抗体をつくります。 単球は不要になった細胞を取り込み、マクロファージとなって破壊するなど、外敵の侵入を感知し、攻撃します。 血小板は核のない細胞で、骨髄のなかにある細胞、巨核球の一部がちぎれた断片からできています。通常は円形をしていますが、活動するときには突起を出して形を変化させます。 血小板は損傷部分から血液の流出(出血)があると損傷部位に集まり、一時的に傷口をふさぎます。 その後、血液中のたんぱく質である"フィブリノーゲン"が糸状のフィブリンに変化し、そこに赤血球や白血球がからみついて、血液のかたまりをつくります。さらに血漿のなかにある凝固因子に働きかけて止血します。 血漿は、淡黄色をした血液の液体成分です。約9割が水分であり、そのほかは血液の浸透圧(水分)を調整するアルブミン、外敵を攻撃するグロブリン、血液凝固を助けるフィブリノーゲンなどのたんぱく質、ブドウ糖、アミノ酸、脂肪、塩化ナトリウム、イオンなどで構成されています。 主に、水分、塩分、無機質などの栄養やホルモンを溶かし込み、必要な場所まで運んで栄養として与え、そこから老廃物を引き取るはたらきをします。

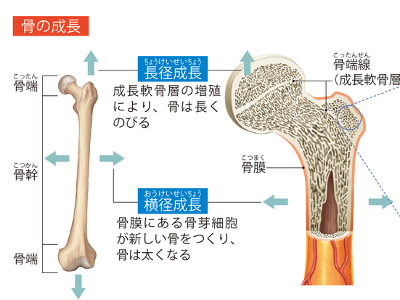

血液を生み出す骨の作用

骨の中心部には、骨髄腔(脊柱管)と呼ばれる空洞があります。この骨髄腔のまわりには、スポンジのような隙間のある組織があり、そこに赤い色をした骨髄が詰まっています。これが血液の生成にかかわり、別名造血器官と呼ばれる、「赤色骨髄」です。なお、骨髄には黄色い骨髄、すなわち黄色骨髄というものもあります。これは、赤色骨髄が脂肪の増加により黄色くなり、造血機能を失った骨髄です。 赤色骨髄が血液の生成にかかわる所以は、"血球芽細胞"がつくられているからです。 血液中には、酸素を運搬する赤血球をはじめ、止血を担う血小板、体内に侵入したウイルスなどを排除するしくみ-免疫を担当する白血球などの血液細胞が含まれていますが、血球芽細胞は将来、これらすべての血液細胞になりうる能力をもった細胞です。 血球芽細胞はさまざまな因子の作用を受け、赤血球、血小板、白血球などに変化し、血液中に流れ出ていきます。 骨は成分の約6割をリン酸カルシウムや炭酸カルシウム、リン酸マグネシウムなどの無機塩類で占めていますが、発育に伴って長く太く成長していきます。 骨の端を「骨端」、上と下の骨端に挟まれた部分を「骨幹」といいます。子どもの骨には上下両方の骨端と骨幹の境目あたりに、軟骨が集まった成長軟骨層が存在します。この部位の軟骨は増殖しながら、やがて骨に置き換わります。これによって骨が長くなるのです。 一方、骨膜にある骨芽細胞は、骨膜の内側に新しい骨をつくり、骨を太くしていきます。 この2つのメカニズムにより、常に新しい骨がつくられ成長していくのが骨の新生です。 では、骨の新生以前にあった古い骨はどうなるのかというと、破骨細胞という細胞が破壊します。 骨の新生と破壊、相反する細胞がバランスよく働くことで骨は新陳代謝を図り、常に再構築されています。成長期においては新生が上まわるため骨を成長させているわけです。 骨折の直後には、骨の血管から出血した血液が固まり、折れた骨の隙間を一時的に埋めます。その後、折れた部分の骨膜に骨芽細胞が集まり、増殖して網目状になり、仮骨(線維組織)をつくります。この仮骨がカルシウムの沈着で徐々に硬くなり、破骨細胞により再吸収され、元の形状に修復されます。

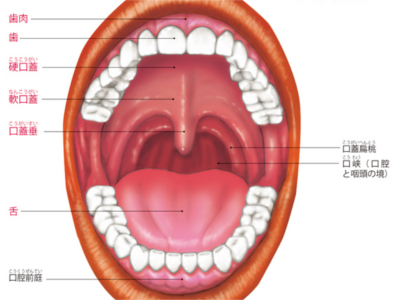

口腔の構造と役割

口腔(口)は、上唇、下唇、歯、歯肉、舌、口蓋、口蓋垂からなっています。 上唇と下唇に分かれる口唇は、表情筋によって動きます。 舌は、柔軟な横紋筋である内舌筋と外舌筋でできており、舌下神経によって動きがコントロールされます。 舌の周囲には、唾液を分泌する唾液腺(耳下腺、舌下腺、顎下腺)があります。 口腔内に食べ物が入ると同時に、唾液腺から唾液が分泌されます。奥歯で噛み砕かれた食べ物は唾液と混ぜ合わされ、舌などの働きによって、咽頭、食道へ送り込まれます。 舌の表面には"味蕾"という器官があり、味覚を感知しています。 食べ物の味は、舌にある「味蕾」という器官から大脳へ伝達されます。 味蕾では味孔(小さな孔)にある微絨毛という突起が食物の味を感知し、電気信号に変換して感覚神経から大脳の味覚野へ送ります。 大脳では、「甘い」「苦い」「塩辛い」「すっぱい」のみならず、「うまい」も判断しています。 歯には表面に露出している部分と、歯肉(歯茎)で隠れている部分があります。 見えている部分を歯冠、隠れている部分を歯根といいます。また、歯根を支えているのが歯槽骨と呼ばれる部分です。 歯冠の表面は、硬いエナメル質であり、歯冠全体をコーティングしています。一方、歯根の表面は、骨と同じセメント質で覆われています。 エナメル質やセメント質の内側は、やや柔らかい象牙質という組織でできています。 象牙質のなかには、象牙細管という細い管が走り、その奥に歯髄という神経や血管の入った組織があります。一般に〝神経〟と呼ばれるのは、この歯髄です。 歯には、食べ物を噛み切る"切歯"、食べ物を引き裂く"犬歯"、噛み切られた食べ物を細かく噛み砕く"小臼歯"と"大臼歯"という4種類の形があります。 これらの歯は、上顎、下顎それぞれ前歯を中心に、左右対称に並んでいます。 歯は、上下32本生えてくる人もいます。 そのうち、もっとも奥にある上下4本の第3臼歯は、通称「親知らず」と呼ばれる歯です。 親知らずは、約7割の人にしか生えてきませんので、通常は第3臼歯を除いた28本を永久歯として数えます。

呼吸器のしくみ

通常「のど」と呼ばれている部分は、口腔、鼻腔、食道上部の咽頭、気管上部の喉頭までを指します。 のどは、呼吸器官としては外気との出入口にあたり、酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するはたらきをしています。また、食べ物の通り道、声を出すための器官という複数の役割も担っています。そして、外気から取り込まれた空気は、喉頭からさらに気管の奥へ送られます。 気管は、のどと肺をつなぐ管状の部分で、軟骨と筋肉でできています。気管は下端が2本に分岐しており、分岐から先を「気管支」と呼びます。 気管支は、左右の肺まで続く主気管支、肺の中で細かく分岐する細気管支からなります。 肺は、脊椎、肋骨、胸骨でつくられた鳥かご状の胸郭で囲まれている、リーフ型をした袋状の呼吸器官です。左右の肺は対称ではなく、右肺は上葉、中葉、下葉の3つに分かれているのに対し、左肺は近くに心臓があることから上葉、下葉のみで、右肺に比べて小さめにできています。内部では、気管支、肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびています。 呼吸器経路で運ばれてきた空気は、肺の中の呼吸細気管支と呼ばれるいちばん末端の気管支から、酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞まで到達します。