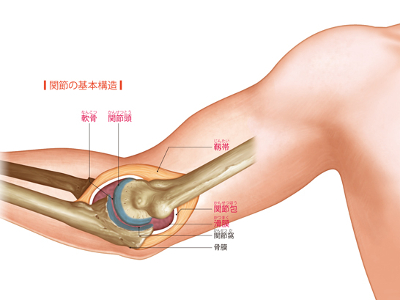

多様な動きを生む関節

骨と骨をつないでいる関節は、関節包という袋で包まれています。 関節包の内側にある滑膜では、関節の動きをスムーズにするための潤滑油となる滑液を分泌しています。 また、関節包の外側には、靱帯があります。靱帯には"腱"となった筋肉の一端がついていて、筋肉の動きを骨に伝達する役割を果たしています。 関節頭の先端および関節窩は関節軟骨で覆われています。関節軟骨はクッション性があり、外部からの衝撃や、運動による骨同士の摩擦を吸収して、関節の骨同士が傷つかないようにガードしています。 関節軟骨は、表面が滑らかな硝子様軟骨からできています。硝子様軟骨の構造は網目状になったコラーゲン線維でできた骨組みに、プロテオグリカンという物質が絡み付くようになっています。 プロテオグリカンは、水分と融合しやすいため、子どもでは軟骨に水分を多く含みそれだけクッション性も高いのですが、加齢などで水分量が減少すると衝撃を和らげる力も減少してしまいます。 そのため、関節を動かしただけで骨の摩擦をおこし、痛みを感じる関節痛を引き起こすようになります。

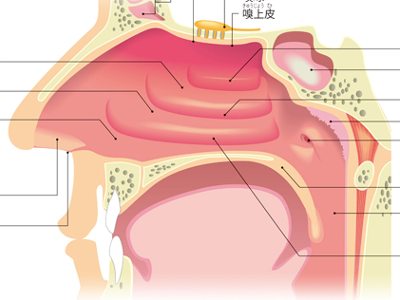

“鼻”の2つのはたらき

鼻は、外側から見える「外鼻」と、孔の中の「鼻腔」とに大きく分けられます。 外鼻の中心を鼻背、目尻の間を鼻根、下方の先端を鼻尖、孔の周りを鼻翼といいます。鼻背の上3分の1ぐらいは骨で硬くなっていますが、それより下は軟骨でできています。 鼻孔から鼻腔に入った空気は、鼻道という空気の通り道を通ります。鼻道は、空気と一緒に吸い込まれた"ほこり"などが気管に入らないように鼻毛や粘膜に覆われており、これらのフィルター効果によって、ほこりを絡め取っています。 鼻腔は、鼻中隔によって左右に分けられて、さらに鼻甲介という横のひだで上、中、下3つに分かれています。鼻から吸い込んだ空気は鼻道・咽頭を通り、気管、肺へと進み、肺から出された空気は再び鼻道から体外へ出されます。 また、鼻中隔と鼻甲介は、毛細血管が通る粘膜に覆われています。鼻腔内では、毛細血管の熱を鼻孔から入った空気に伝えて温め、粘膜上皮から分泌される水分で空気に適度な湿気を与えています。このため、鼻道を通過した空気は、温度25~37℃、湿度35~80%の状態に調整されます。 上鼻道内の天井部の粘膜には、「嗅上皮」という切手1枚程度のスペースがあり、においを感知する嗅細胞が200万個も存在します。ここで"においの元"を感知します。 においの元は、空気とともに鼻から入ってくる化学物質です。 鼻腔内の粘液で融解された化学物質は、嗅上皮にある嗅細胞から出る"嗅小毛"という線毛にとらえられ、においの電気信号となります。 においの信号が、嗅球に伝達され、知覚します。さらに、大脳がこの信号を処理すると、においの識別が行われます。 鼻づまりなどをおこし、口で呼吸をしているときには、においがわからなくなります。これは、化学物質が嗅上皮に届かないことによって、においの信号が脳に届きにくいことからおこる現象です。

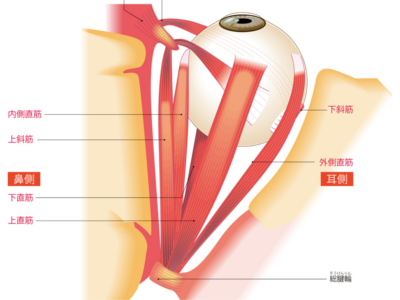

目のしくみ

目は光によって物の色、形や遠近、動きなどを感じる感覚器です。 眼球の黒目を角膜、白目を強膜といいます。角膜の後方には眼球内に光を入れる瞳孔と、入る光の量を調整する虹彩があります。 瞳孔から入ってきた光は、水晶体とゼリー状の物質でできた硝子体を通って、いちばん奥の網膜に達します。網膜では映し出された明暗・形・色を視細胞が感知し、視神経を通して大脳に伝達します。 また、網膜の周囲には、脈絡膜、強膜など複数の膜があり、眼球を保護したり、栄養や酸素を与える役目を果たしています。 眼球は、6つの外眼筋という筋肉のはたらきにより、見たいと思う方向へ視線を制御しています。 視覚をつかさどり、人間が外界からキャッチする情報全体の約80%を処理する目は、感覚器のなかでもっとも重要な役目を担っています。そのため、目の周りには、眼球を保護するためのまぶた(眼瞼)や、まつげがあります。 眼球の表面を保護するまぶたは、数秒間に1回程度まばたきをして上眼瞼の裏側にある涙腺から分泌される涙で眼球の表面をうるおし、ほこりなどを洗い流します。 さらに、まつげも眼球に異物が入らないようガードし、根元のマイボーム腺(まぶたの裏にある皮脂腺)から油分を分泌して、角膜の表面を乾燥から守っています。

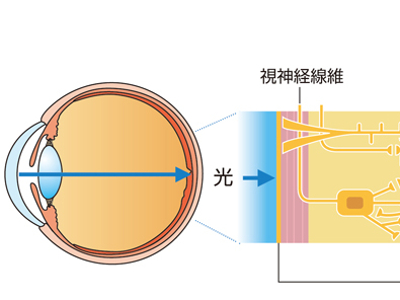

ものを見るメカニズム

人間がものを見るしくみは、カメラを想像すると理解しやすいかもしれません。 カメラは、レンズを通過した光が屈折し、この屈折した光が画像素子(フイルム)上に集まって、被写体を映し出します。 人の眼には「黒目」と呼ばれる角膜があります。角膜は肉眼では黒く見えますが、下の虹彩が透けて見えているだけで、実は透明な組織です。 この角膜と、角膜の後ろにある水晶体という透明な組織は、カメラでいうところのレンズの役割を果しています。 角膜と水晶体を通過した光(視覚情報)は屈折し、さらに硝子体という透明な組織を通り、網膜に象を結びます。 網膜は画像素子(フイルム)のような役割を果たす組織です。 網膜に光が達すると明暗・形・色が感知され、その情報が視神経を経由して脳に伝わります。そして、私たちは"見る"という行為を通じて、外界を認識するわけです。 屈折率(屈折の角度)が正常ならば、光は網膜でピントが合って、ぴったりと像を結びます。これを「正視」といいます。しかし、屈折率が強すぎたり、弱すぎたりすると、網膜の手前や後方で像を結ぶため、ピントが合いません。このような「正視」以外の屈折状態が「屈折異常」いいます。 屈折異常には、「近視」「遠視」「乱視」があります。 近視の多くは、眼球が前後に長くなる「眼軸長」や、光の屈折力が強すぎることによっておこります。網膜の手前でピントが合うため、近くのものはよく見えますが、遠くのものがぼやけてしまいます。 遠視は近視とは逆に、眼球の眼軸が前後に短くなることや、光の屈折力が弱すぎるためにおこります。網膜より後方でピントが合うため、遠いものも、近いものも、はっきり見えにくくなります。 乱視は眼球の表面にゆがみがあり、光が屈折するときにいろいろな方向に行ってしまうためにおこります。目に入ってきた光が、一点で像を結ばないので網膜上にはっきりとした像ができません。軽度ではあまり自覚症状がありませんが、ひどくなると、遠くのものも近くのものもぼやけて見え、片目で見るとものが2重、3重にずれて見えることもあります。 網膜には色を識別する細胞である「錐体」と、光の明暗を感知する「杆体」があります。 錐体の細胞は、赤、青、緑を感じる3種類あり、この細胞が感知する光の割合によって視神経から大脳への信号が送られます。 この情報を元に大脳で色が認識されますが、錐体の機能に異常がある場合、色覚異常といって、色を正しく識別できない状態になることがあります。