アルコールと肝臓

アルコールを分解して無毒化することも、肝臓の仕事の一つです。お酒からとったアルコールの約20%は胃から、残りの約80%は小腸から吸収され、門脈を通って肝臓へ運ばれます。 肝臓に運ばれたアルコールは、アルコール脱水素酵素(ADH)などのはたらきによって、アセトアルデヒドという物質に分解されます。 アセトアルデヒドは、さらにアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)によって酢酸に分解されます。酢酸は無害な物質で、全身を巡る間に筋肉や脂肪組織で分解され、最終的には二酸化炭素と水になり、尿や息と一緒に体外へ排泄されます。 なお、アルコールの約20%くらいは代謝されず、そのままの形で尿や汗、息などとともに排泄されます。

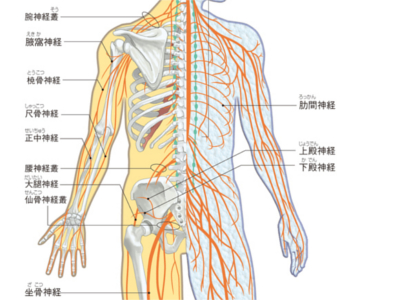

全身の神経網

判断や思考などの知的な活動や、呼吸など体内で営まれる生命活動、あるいは歩く、走るといった運動は、人体の情報処理システム「神経系」によってコントロールされています。 この情報処理システムは、脳・脊髄からなる中枢神経と、中枢神経とからだの各部を結ぶ情報連絡路である末梢神経によって支えられています。 末梢神経が集めた情報は、すべて電気信号化されて神経細胞間で伝達されます。そして、最終的に中枢神経に届けられると、その信号を中枢神経が処理し、脳からの伝達信号にして末梢神経に送るシステムになっています。 末梢神経には、脳からでている脳神経、脊髄からでている脊髄神経があります。また、伝達する情報の種類により、体性神経と自律神経の2種類に分類されます。 体性神経には、感覚神経、運動神経の2種類があります。感覚神経は、視覚、聴覚、触覚、味覚などの情報を信号にして中枢神経(脳)に伝達し、運動神経は、脳から出る指令(運動命令)を、運動をする部位の筋に伝達します。 自律神経には、交感神経、副交感神経の2種類の神経があります。からだや環境の状況に応じて、脳からの調整を受けながら呼吸、心拍、体温、血圧、発汗、消化吸収、尿の生成など生命を維持するための機能をコントロールしています。

尿酸値検査の目的

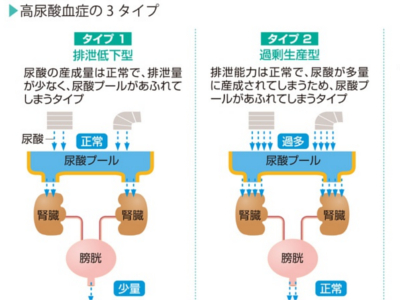

高尿酸血症の有無をチェック 採血して、血液中に含まれる尿酸の量(尿酸値)を計ります。通常、尿酸の8割は尿とともに、残り2割は汗や便とともに排泄されるので、生産と排泄のバランスがとれていれば、尿酸値は基準値の範囲内におさまっています。 しかし、何らかの原因で生産と排泄のバランスが崩れると、血液中に尿酸が増え、尿酸値は上昇します。 ただ、尿酸値は食事や飲酒、運動などの影響を受けやすいものです。絶食、脱水、強度の運動、大量の飲食などで尿酸値は上昇するので、検査前は注意が必要です。また、薬の影響で尿酸値が低値になることがあります。 尿酸値の平均は、男性で約5.5mg/mg、女性で約4.5mg/dlです。基準値は2.1~7.0mg/dl以下とされています。尿酸が血液中に溶けることのできる限度は7.0mg/dlなので、7.1mg/dl以上は高尿酸血症となります。 尿酸値は、尿酸プールから尿酸があふれ出したときに高くなります。そして、尿酸プールがあふれる原因には、以下の3つのタイプがあります。 ①尿酸の排泄量が少な過ぎる (排泄低下型) ②尿酸が多くつくられ過ぎている (過剰生産型) ③過剰生産型と排泄低下型が混合している(混合型) 過剰生産型の原因としては、プリン体代謝の障害や、プリン体を多く含む食品のとり過ぎなどが考えられます。 一方、排泄低下型の原因としては、尿酸をろ過する腎臓の機能低下が考えられます。 両者のおおもとの原因ははっきり解明されていませんが、高尿酸血症は男性に圧倒的に多く、そのほかには遺伝的な体質や生活習慣、肥満や糖尿病が深くかかわっていることがわかっています。また、降圧薬の一種など薬の影響で尿酸値が高くなることもあります。 尿酸値が高いだけでは、これといった自覚症状はありません。しかし、高尿酸血症を放置していると、ある日突然、足の親指の激痛におそわれることがあります。「痛風」の発作です。高尿酸値の第一の問題点は、この痛風発作です。 7.0mg/dl以上の高尿酸値が長年にわたって持続していると、血液中に溶け切らなかった尿酸が、足の親指などの関節のなかで尿酸ナトリウムという結晶(尿酸結晶)をつくります。 尿酸結晶は体内で異物と認識され、白血球がこれを排除するため集まってきて、炎症をおこします。痛風発作とは、尿酸結晶を排除するためにおこった炎症なのです。 また、高尿酸血症は、全身にさまざまな合併症をもたらします。 まず、体内の尿酸が増えると、尿酸を排泄する腎臓や尿路に結晶がたまり、腎不全や腎結石、尿路結石などをおこしやすくなります。 さらに、高尿酸血症は糖尿病や肥満をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を合併することが多く、結果、動脈硬化を促進し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすことがあります。