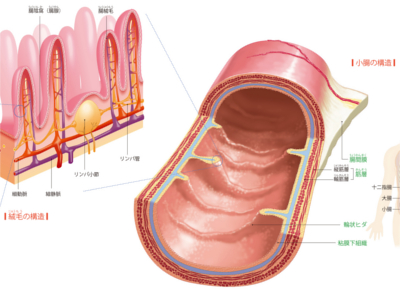

小腸のはたらき

小腸は十二指腸・空腸・回腸からなる臓器ですが、ここでは空腸と回腸を中心に解説します。 小腸は、消化における最終段階の作業を担うとともに、栄養素の吸収を行っています。 スムーズに栄養素を吸収するため、小腸はとても長く(6~7m)、その内壁を覆う粘膜には輪状のヒダがあるなど、表面積を大きくする構造になっています。 小腸は、十二指腸から先の前半約5分の2が空腸、後半約5分の3を回腸が占めています。 空腸と回腸は、解剖学的にはほとんど同じ構造をしており、生理学的に回腸のほうが腸液の分泌がやや多いという違いがありますが、両者のはたらきもほぼ同じです。 回腸と大腸の境には回盲弁という弁があり、これによって大腸の内容物が逆流しないようになっています。 小腸の直径は約4㎝あり、小腸の壁は外側の縦走筋と内側の輪状筋からなる2層構造になっています。これらの筋肉層のはたらきによって蠕動運動を行い、消化物を先へ先へと送り出します。 小腸の内壁は、表面を覆う粘膜が輪状のヒダになっていることに加え、粘膜が500万個もの絨毛に覆われています。この構造によって小腸全体の表面積は約200㎡と広くなり、効率よい栄養素の吸収を可能にしています。 絨毛の長さは約1mmで、表面は小腸上皮細胞(「栄養吸収細胞」ともいう)に覆われています。さらにその表面には微絨毛という細かい突起があり、この突起部分を刷子縁といいます。最終的な消化は、この刷子縁で行われています。 また、絨毛のなかには毛細血管網と1本のリンパ管が通っており、脂質はリンパ管に吸収されて静脈へ、脂質以外の栄養素は小腸上皮細胞に吸収され、毛細血管の血液に溶け込んで肝臓へと運ばれます。

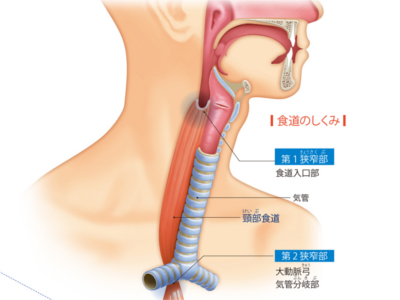

食道のはたらき・食道の構造

食道は、のどと胃をつなぐ細長い管状の器官です。胃や腸などと同じ消化器官の一つですが、消化の機能はなく、食べ物を胃へと運ぶための輸送路として働いています。 食道の長さは成人で25㎝~30㎝ほどあり、長径約2㎝、短径約1㎝の楕円形をしています。ふだん食道は前後につぶれて閉じており、食べ物が通るときにだけ、大きく広がります。 食べ物は、液体で1秒~10秒、固形物で30秒~60秒ほどで、食道を通過していきます。 食道は3つのセクションに分けられます。のどから鎖骨の辺りまでが「頸部食道」。「胸部食道」は最も長く、大動脈、気管支、心臓など重要な器官と隣り合っています。そして、横隔膜から食道・胃接合部(噴門部)までの最も短い部分が「腹部食道」です。 また、食道には生理的狭窄といって、もともとくびれて狭くなっている部分が3カ所あります。食道の入り口部分の「第1狭窄部」。「第2狭窄部」は気管支が交差する部分。「第3狭窄部」は、胃液が逆流しないよう狭くなっています。 これら狭窄部にはがんができやすく、"食べ物がつかえる"などの違和感がある場合は要注意です。 食道の壁は厚さが約4mm。一番内側は「粘膜」で覆われています。この粘膜は、食べ物が通過しやすいよう、また食道が食べ物で傷つかないよう丈夫で滑らかな「重層扁平上皮細胞」という組織でつくられています。 粘膜の外には、「粘膜筋板」という薄い筋肉の層があり、その外は「粘膜下層」といいます。 粘膜下層のさらに外には、「輪状筋」と「縦走筋」からなる固有筋層があり、食道の蠕動運動を担っているのがこれら筋肉の層です。そして、いちばん外側は「外膜」という膜状の結合組織で覆われています。

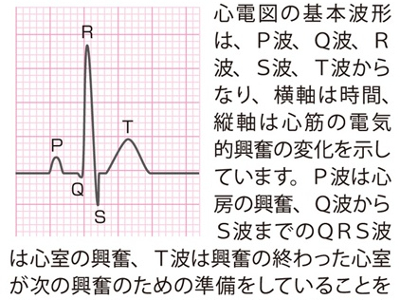

心臓検査の目的

心電図とは、心臓の機能や心臓病の有無を調べる検査です。心筋が収縮する際の電気的な興奮をからだの表面に貼り付けた電極でとらえ、時間的な変化を波形として記録します。 心臓は、洞結節という部分が発する電気信号の刺激によって、心筋が収縮と拡張を繰り返しています。電流の伝わり方や心臓そのものに異常があると、心電図の波形に異常が現れます。 「正常」の場合の心電図では、一連の波形が規則正しく連続して現れますが、波形が乱れたり、波がとんだり、波の間隔が不規則になるときは「異常あり」とされます。ただし、心電図の異常だけでは、心臓病を診断することはできず、さらにくわしい検査が必要になります。 心電図の異常の要因には、不整脈など心臓のリズムの異常、狭心症や心筋梗塞、心筋症、心肥大、心膜炎、心臓弁膜症、心房中隔欠損症などが考えられます。 不整脈には洞性徐脈や洞性頻脈、脚ブロック、期外収縮、心房細動、房室ブロックなどさまざまな種類がありますが、不整脈のすべてが危険なわけではありません、くわしい検査を受けた上で「治療の必要なし」とされた場合は、必要以上に不安がらないことです。 不整脈が発見された場合は、さらにくわしい検査をして、危険な不整脈なのか、そうではない不整脈なのかを見極めることが大切です。

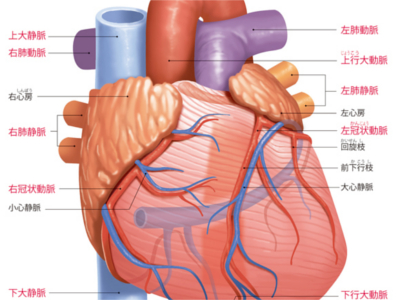

心臓のはたらき

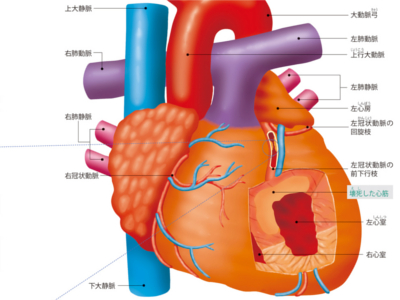

心臓は、胸の中央からやや左前方に位置する重さ200~300gの筋肉の袋です。全身に血液を送り出す役割を担う、生命維持には不可欠な臓器です。 心臓は4つの部屋から成り立っています。上に位置する部分を心房、下に位置する部分を心室と呼び、位置する場所を示して右上から、右心房、左心房、右心室、左心室と呼びます。 また、各部屋を隔てる壁のほとんどは、心筋と呼ばれる特殊な筋肉でできています。 外観から見ると、左右心室下部にある心筋の表面は、弾力性に富んだ膜(心膜)で覆われています。その外周には冠状動脈と、冠状静脈(大心静脈・小心静脈)が走っています。 冠状動脈は心臓を動かす心筋に酸素とエネルギーを送るはたらきがあり、右心房の下を通る右冠状動脈と、左心房の下を通る左冠状動脈に分かれています。 右心房には上部から上大静脈、下部から下大静脈がつながっており、全身から戻ってくる血液を受け入れています。 右心室からは左右肺動脈が出ています。左心房には肺からの左右肺静脈がつながっています。 大静脈から戻ってきた血液は、右心房から右心室を通り、左右の肺へと送り出されます。 また、肺静脈から左心房に送られてきた血液は、左心室を通って上行・下行大動脈から全身に送られます。 血液の流れは常に一方向である必要があるため、左右とも心房と心室の間、肺動脈、大動脈への出口には、それぞれ、血液の逆流を防ぐための弁があります。 このように、心臓は血液を全身へ送るポンプの役割を担っています。

心臓の病気の仕組み(心筋梗塞/虚血性心疾患/狭心症)

ある日突然、「このまま死んでしまうのではないか?!」と思うほどの胸痛発作におそわれる……。そんな激しい胸痛が30分以上続き、時に致命的となる疾病が「心筋梗塞」です。日本人の死因、第2位を占める心臓病。その多くが「心筋梗塞」に代表される「虚血性心疾患」なのです。 虚血性心疾患は、心筋(心臓の筋肉)に血液を供給する冠動脈が詰まったり、狭くなることによって、心筋が虚血状態(血液不足)に陥おちいったときにおこります。心筋への血流が一時的に悪くなり、胸の痛みを生じる状態を「狭心症」といいます。狭心症に伴う胸痛(狭心症発作)は数十秒~数分間で治まります。 一方、心筋梗塞は、血栓などによって冠動脈が閉塞し、そこから先への血流が完全に途絶えたときにおこります。激しい胸痛とともに、血液の供給を断たれた心筋の細胞は次々に酸素欠乏、栄養不足に陥り、壊死してしまいます。狭心症、つまり、一時的な虚血ならば、心筋が壊死することはありません。しかし、虚血状態が長く続く心筋梗塞の場合は、心筋の一部が死んでしまいます。治療が遅れると、命を落とすことにもなりかねないのです。 「動脈硬化」 心筋を虚血状態に至らしめるのは、"冠動脈の狭窄(きょうさく)"です。冠動脈が狭くなったり、ふさがってしまう原因には2つあり、1つは「動脈硬化」です。 動脈硬化とは、文字どおり「動脈が硬くなる」ことです。血管は年齢とともに老化し、血管の内壁は滑らかさを失っていきます。ザラザラした内壁にはコレステロールなどが付着しやすくなり、厚く硬くなります。これが、動脈硬化の状態です。 硬くなった動脈はしなやかさを失うため、血液をうまく送り出せず、心臓に負担をかけます。また、動脈の内壁に入り込んだコレステロールは、ドロドロした粥腫(じゅくしゅ)(プラークまたはアテロームともいう)を形成し、この粥腫が動脈の内腔をいっそう狭くし、心筋への血流を悪くします。さらに、粥腫が破裂して血栓(血のかたまり)が形成され、動脈を詰まらせたりするのです。 「冠攣縮(かんれんしゅく)」 冠動脈の狭窄を招くもう1つの原因――冠攣縮とは、冠動脈が一時的に痙攣して細くなることをいいます。冠攣縮によって、心筋への血流が不足するものを「冠攣縮性狭心症」といい、このタイプの狭心症は、欧米人より日本人に多くみられます。血管壁の異常や、自律神経系の異常が関係しておこるのではないかといわれています。 冠攣縮性狭心症の発作は運動時におこることもありますが、夜間から早朝にかけての安静時や飲酒時、喫煙時におこることが多いのが特徴です。また、冠攣縮性狭心症が長時間持続すると、心筋梗塞につながることもあります。

腎臓のはたらき

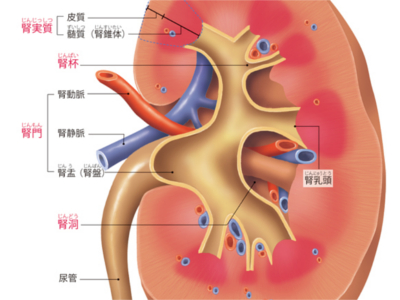

腎臓の役割は血液から老廃物や余分な水分、塩分などを取り出すことです。 腎臓は横隔膜の下、背骨をはさんで左右に1つずつあります。重さは約150g、握りこぶしよりやや大きく、縦の長さが約10㎝、幅約5~6㎝で、そら豆のような形をしています。 腎臓には、尿をつくるため、心臓から多量の血液が絶えず送り込まれています。そのため、色は暗赤色をしています。 腎臓を縦割にしてみると、実質(腎実質)と空洞(腎洞)からなっていることがわかります。実質の外側の領域を「皮質」、内側の領域を「髄質」といいます。 皮質には心臓から送られて来た血液をろ過する「腎小体」があります。腎小体でこされた成分のうち、有用なものは髄質で再吸収されます。 髄質は十数個の円錐状のかたまりが集まったもので、一つ一つのかたまりは、その形状から「腎錐体」と呼ばれています。 再吸収された尿は、腎錐体の先端にある「腎乳頭」から流れ出し、この尿を受け取るのが、「腎杯」という小さなコップ状の袋です。 腎杯は、根元のところで互いにつながりながら、やがて「腎盂」という一つの広い空間になります。 尿は腎盂から尿管を通って、膀胱へと運ばれます。 皮質には、左右の腎臓に約100万個ずつといわれるほど膨大な数の腎小体があります。 1個の腎小体は、「糸球体」と「ボーマンのう」からなっています。糸球体は毛細血管が球状に集まったもので、糸球体を囲んでいるのが、ボーマンのうという袋状の器官です。 糸球体でろ過された尿はボーマンのうに排泄され、ボーマンのうに続く尿細管に流れ込みます。尿細管は皮質と髄質のなかをあちこち走りながら、最後は「集合管」に合流します。 心臓から排出された血液は、大動脈を経て、左右の腎動脈から腎臓へ流れ込みます。心臓が送り出す全血液の約4分の1が、常に腎臓へ送られています。 腎動脈は腎臓のなかでいくつか枝分かれしながら、最後は「糸球体」の毛細血管に収斂されます。

腎臓・泌尿器の病気の仕組み(腎がん・急性腎炎・尿路結石など)

腎臓は尿をつくるだけでなく、体液に含まれるナトリウムやカリウムなどの成分を調節したり、赤血球の産生を促すホルモンや血圧を調節するホルモンをつくるなど、多様なはたらきを担っています。そんな腎臓にダメージを与えるのが「腎炎(糸球体腎炎)」や腎臓のがんです。 また、「尿路結石」や「腎不全」、「前立腺肥大」がおこると、尿が出にくくなったり、出なくなったり、逆に頻尿になったりと、排尿に異変が生じます。 腎臓の中心部にある腎盂は尿を尿管へ送る通路です。この腎盂で発生するのが腎盂がんです。腎盂は移行上皮と呼ばれる粘膜で構成されており、がんはここで発生します。尿管も移行上皮で構成されているため、腎盂がんに尿管がんを合併することも少なくありません。 腎臓の尿細管の上皮細胞から発生するがんで、腎臓にできるがんの約9割を占めるといわれています。腎細胞がんは静脈へ侵入して広がる傾向があり、腎静脈から下大動脈へと腫瘍血栓をつくって、心臓の右心房へ達することもあります。 腎炎の一種である急性糸球体腎炎は、腎臓以外のところで感染がおき、その後、感染した病原体に対する免疫反応が糸球体を障害していくというものです。不要なものをこしとる毛細血管の"基底膜"という部分に、感染した病原体とこれに立ち向かう物質が結合した"免疫複合体"が沈着して炎症がおきます。すると、基底膜が分厚くなったり、毛細血管の内皮細胞が壊死するなどの異変が発生します。 急性腎不全は①血圧低下や全身の血流量低下、②重い急性腎炎や尿細管の閉塞など、③尿路以降の病変(腎臓から下の尿路結石など)が原因で数時間から数日の間に腎機能が著しく低下した状態です。1日の尿量が400ml以下になります。 慢性腎不全は糖尿病や慢性糸球体腎炎などの腎臓病が原因で、糸球体の能力が50%以下になった状態です。クレアチニンクリアランスという検査の数値が30~50ml/分になったころから、夜間の多尿などの症状が現れます。 ①ネフロンの壊死が始まり、その機能が中程度に障害された状態 ②ネフロンの壊死が進んだ状態。腎機能はかなり低下する 尿路結石 尿路結石は、尿の通り道である尿路に結石ができる病気の総称。結石がある場所により、 腎杯結石、腎盂結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分類されます。 進行過程 第1期 さほど肥大は進んでいないが、膀胱・尿道が刺激されるため下腹部に不快感がある。また、頻尿(とくに夜間の頻尿)がみられたり、排尿してもまだ尿が残っているような感じがする。 第2期 結節性腫瘤が中等度に肥大。尿が出るまでに時間がかかったり、排尿が終わるまでに時間がかかるようになる。残尿感、頻尿も強くなる。また、膀胱に尿が残るようにもなる。 第3期 前立腺全体が肥大すると尿道は閉じてしまう。膀胱の残尿量は300~400mlとなり、膀胱が拡大。残尿量がさらに増えると自分の意思で尿を出すことができず、絶えず尿が少量ずつもれ出る状態になる。

人体最大の臓器―肝臓

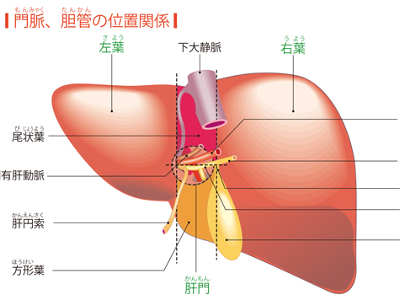

肝臓は、重さ約1.5㎏にもなる人体最大の臓器です。上部は横隔膜に、下部は胆のう、胃、十二指腸に接しており、多量の血液を含んでいるため、牛や豚のレバー同様、赤褐色をしています。 肝臓は一見、1つのかたまりのように見えますが、正確には左右2つに分かれており、これを右葉、左葉といいます。 また、多くの臓器では、動脈と静脈の2本の血管が出入りしていますが、肝臓にはもう1本、「門脈」という血管が通っています。 門脈とは胃や腸、すい臓、脾臓、胆のうなどから出た静脈が集まった血管です。肝臓の場合、必要な血液の約80%が門脈から肝臓に入ってきます。 肝臓は、「肝小葉」という直径1mmほどの小さな肝臓組織の集合体です。 肝小葉の周辺の結合組織には、俗に"三つ組"と呼ばれる肝動脈や門脈、胆管の枝が通っており、血液を取り込んだり、胆汁を運び出したりしています。また、肝小葉の中心には肝静脈につながる中心静脈が通っています。 肝小葉をつくっているのは、肝細胞と呼ばれる細胞で、その数は2500億~3000億個もあり、肝機能の中心的な役割を担っています。 肝臓は手術で70%くらいを切除しても、約4カ月で元の大きさに戻り、機能も回復します。これを「肝再生」といいます。 肝細胞の再生能力には、染色体の数が関係しているといわれています。通常の細胞は染色体が46本であるのに対し、肝細胞には染色体を通常の2倍、3倍、4倍ももつものが多く存在します。このことが、驚異的な肝再生を可能にしていると考えられています。

精子と射精のメカニズム

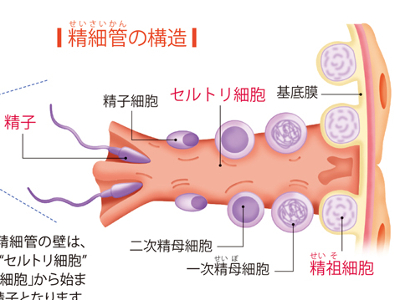

精子は精巣内にある多数の精細管でつくられています。 精子の頭部の大きさは、わずか0.005mm程度。からだのなかで一番小さな細胞です。 精子は、先端が突起状になった球体の頭部、楕円形の中間部、細い糸状になった尾部の3部位に分けられます。 精子頭部の中心には、23個の染色体をもつ細胞核があり、ここに父親の遺伝子を含んでいます。細胞核の外側は、先体という組織に包まれています。先体は、卵子に突入するための組織で、卵子の表面を覆う膜を溶かす酵素を含んでいます。 中間部には、精子が運動するためのエネルギーをつくるために、ミトコンドリアがらせん状に巻きついています。ミトコンドリアは、精液のなかの糖分を吸収し、そのエネルギーを尾部の鞭毛に与えています。 性的な興奮が高まると、陰茎内の陰茎海綿体と尿道海綿体の内部にある動脈がゆるみ、海綿体の細かい溝のなかに多量の血液が流れ込みます。そのため、海綿体はふくらみ、海綿体を外側から包んでいる白膜が、血液の圧力を受けて硬くなります(この状態が勃起です)。 勃起の際、精巣でつくられた精子は蠕動運動により精管を通って前立腺まで運ばれ、精のうの分泌液と混ぜられて精液となります。 このとき、精液の膀胱への逆流を防ぐために、膀胱の出口にある内尿道括約筋が収縮して、膀胱につながる尿道は閉じられます。同時に外尿道括約筋も収縮して、前立腺内の尿道内圧を高めます。 その後、外尿道括約筋だけが弛緩すると圧力で精液が押し出され、外尿道口から射精されます。

尿酸値検査の目的

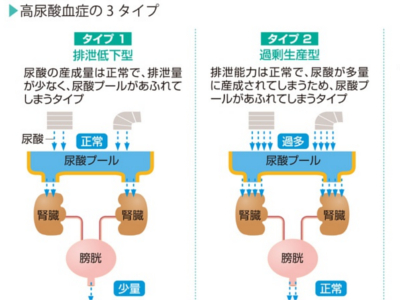

高尿酸血症の有無をチェック 採血して、血液中に含まれる尿酸の量(尿酸値)を計ります。通常、尿酸の8割は尿とともに、残り2割は汗や便とともに排泄されるので、生産と排泄のバランスがとれていれば、尿酸値は基準値の範囲内におさまっています。 しかし、何らかの原因で生産と排泄のバランスが崩れると、血液中に尿酸が増え、尿酸値は上昇します。 ただ、尿酸値は食事や飲酒、運動などの影響を受けやすいものです。絶食、脱水、強度の運動、大量の飲食などで尿酸値は上昇するので、検査前は注意が必要です。また、薬の影響で尿酸値が低値になることがあります。 尿酸値の平均は、男性で約5.5mg/mg、女性で約4.5mg/dlです。基準値は2.1~7.0mg/dl以下とされています。尿酸が血液中に溶けることのできる限度は7.0mg/dlなので、7.1mg/dl以上は高尿酸血症となります。 尿酸値は、尿酸プールから尿酸があふれ出したときに高くなります。そして、尿酸プールがあふれる原因には、以下の3つのタイプがあります。 ①尿酸の排泄量が少な過ぎる (排泄低下型) ②尿酸が多くつくられ過ぎている (過剰生産型) ③過剰生産型と排泄低下型が混合している(混合型) 過剰生産型の原因としては、プリン体代謝の障害や、プリン体を多く含む食品のとり過ぎなどが考えられます。 一方、排泄低下型の原因としては、尿酸をろ過する腎臓の機能低下が考えられます。 両者のおおもとの原因ははっきり解明されていませんが、高尿酸血症は男性に圧倒的に多く、そのほかには遺伝的な体質や生活習慣、肥満や糖尿病が深くかかわっていることがわかっています。また、降圧薬の一種など薬の影響で尿酸値が高くなることもあります。 尿酸値が高いだけでは、これといった自覚症状はありません。しかし、高尿酸血症を放置していると、ある日突然、足の親指の激痛におそわれることがあります。「痛風」の発作です。高尿酸値の第一の問題点は、この痛風発作です。 7.0mg/dl以上の高尿酸値が長年にわたって持続していると、血液中に溶け切らなかった尿酸が、足の親指などの関節のなかで尿酸ナトリウムという結晶(尿酸結晶)をつくります。 尿酸結晶は体内で異物と認識され、白血球がこれを排除するため集まってきて、炎症をおこします。痛風発作とは、尿酸結晶を排除するためにおこった炎症なのです。 また、高尿酸血症は、全身にさまざまな合併症をもたらします。 まず、体内の尿酸が増えると、尿酸を排泄する腎臓や尿路に結晶がたまり、腎不全や腎結石、尿路結石などをおこしやすくなります。 さらに、高尿酸血症は糖尿病や肥満をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を合併することが多く、結果、動脈硬化を促進し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすことがあります。