ウェーバー‐きかん【ウェーバー器官】

《Weberian apparatus》硬骨魚類のコイ目、ナマズ目の魚にある聴覚器官。浮き袋と内耳をつなぐ椎骨が変形した一連の骨片からなる。水中を伝播する振動が浮き袋で共鳴・増幅され、内耳に伝達...

きょう‐つい【胸椎】

脊柱のうち、頸椎(けいつい)と腰椎との間の12個の椎骨。おのおのに肋骨(ろっこつ)が左右一対ずつ付着し、胸郭の後壁をなす。

けい‐つい【頸椎】

哺乳類の脊柱のうち、頸部の7個の椎骨。第一頸椎は環状、第二頸椎は歯状突起をもち、人があぐらをかいて座ったような形をしている。火葬場で骨揚(こつあ)げの際、俗にお舎利様とよぶのはこの第二頸椎。

こうじゅうじんたい‐こっかしょう【後縦靭帯骨化症】

椎骨(ついこつ)を連結している靭帯が骨化する病気。指定難病の一つ。進行すると脊柱管が狭くなり、神経が圧迫され、知覚障害や運動障害などの神経障害を引き起こす。首筋や肩甲骨周辺のしびれ・痛みが指先・...

さこつか‐どうみゃく【鎖骨下動脈】

胸郭の上部を横方向に走行する動脈。左鎖骨下動脈は大動脈弓から、右鎖骨下動脈は大動脈弓から出る腕頭動脈から分かれ、椎骨動脈や内胸動脈などを分岐させた後、腋窩動脈となる。SCA(subclavian...

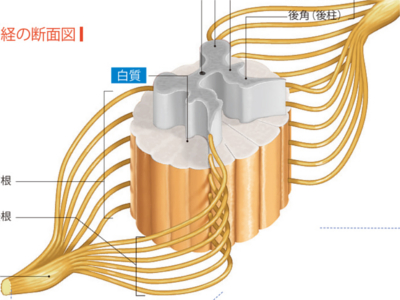

脊髄と脊髄神経のしくみ

脊髄の太さはほぼ小指大。長さ40~50cmの白くて細長い円柱状の器官です。 頭蓋骨に囲まれている脳と、背骨の脊柱管のなかに納まる脊髄は、神経管という1本の管を原型に進化したものです。神経管の前端がふくらんで脳となり、脊髄はその原型を残しています。 脊髄の断面では、中央に神経管の孔にあたる"中心管"という小さな孔があります。 中心管のまわりは神経細胞が集まり、灰白質になっており、灰白質はHの形をしています。その腹側のでっぱりに前角といい、筋を動かす神経細胞体が集まっています。 灰白質の周囲は白質になっていて、ここには脳の各部と脊髄を結ぶ神経線維が集まっています。 脊髄を保護するしくみは2重構造になっています。外層に位置する脊椎骨組織の内側には、脊髄を包む内層があり、硬膜、くも膜、軟膜の3層からなっています。 脊髄神経は、脊髄から31対出ている神経です。 脊椎の部位にあわせ、頸神経(8対)、胸神経(12対)、腰神経(5対)、仙骨神経(5対)、尾骨神経(1対)に区分されています。1対ずつ前面から出る"前根(運動神経)"と、後面から出る"後根(知覚神経)"があります。 脊髄の長さは脊柱管よりも短く、腰椎の1番程度までであり、その先は脊髄神経のみからなっています。 脊髄には、脳への信号、脳からの信号を伝える神経線維が通っているため、脊髄の一部が損傷すると、それより下の部位は脳と連絡できず、運動麻痺と知覚麻痺をおこします。

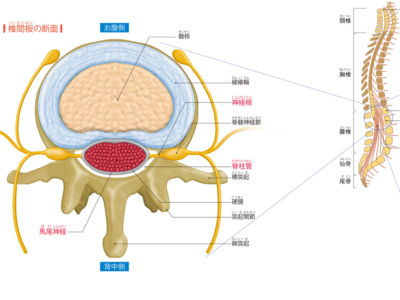

背骨が神経をガードするしかけ

脊椎を構成する椎骨は、前方部の椎体と、後方部にいくつもの突起が連なる椎弓からなります。 椎弓は上下の椎弓とうまく組み合わさって、関節をつくっています。また、椎体と椎弓の間には脊柱管と呼ばれる管状の隙間があり、ここを脊髄やたくさんの神経線維が通っています。 また、脊髄神経をガードしている背骨のサポート役を担っているのが椎間板と靱帯です。 椎体の一つ一つの骨の間には、椎間板と呼ばれる円形の線維軟骨があります。椎間板は、ゼラチン状の髄核とコラーゲンを含む線維輪で構成され、運動などによる椎体にかかる衝撃を吸収するクッションになっています。 さらに、椎間板のつなぎ目を靱帯が補強し、椎体や椎間板が飛び出さないように束ねています。 背骨は、からだの中心の骨格としてからだの動きを支えながら、外部の衝撃から脳や脊髄を保護している、まさにからだの大黒柱なのです。 脊柱管(脊髄腔)のなかを通っている脊髄は、延髄の尾側から始まり、第一腰椎と第二腰椎の間で脊髄円錐となって終わり、その先は終糸と呼ばれるひも状の線維につながっていきます。 脊髄から直接出ている神経を神経根と呼び、神経は脊柱管から出る位置によって、頸神経、胸神経、腰神経、仙骨神経、尾骨神経となります。 また、脊髄は脊椎より短く、第1腰椎より下の脊柱管は神経根だけのびていて、その部分を馬尾神経と呼びます。

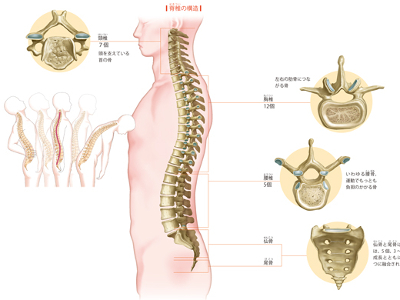

背骨のメカニズム

背骨は、首からお尻にかけて5種類26個の椎骨が縦に並び、これらを軟骨がつなぐ構造になっています。 まず、頸椎は7個の首の骨で、頭を支えています。その下にある胸椎は12個で、左右に12対ある肋骨につながっています。 胸椎の下にある腰椎5個は、上半身を曲げる動作をする際に、もっとも負担がかかる部位です。 その下に続く仙骨、尾骨は、生まれたときにはそれぞれ5個、3~5個の椎骨で形成されていますが、成長とともに骨が融合して、成人ではそれぞれ1個になっています。尾骨は人間の進化により、失われた尻尾の名残ともいわれています。 背骨を横から見ると直線ではなく、アルファベットのS字形にゆるやかなカーブを描いています。 これは、脊椎の"生理的弯曲"といい、基本的に直立生活をする人間が重たい頭を支え、運動などによる外部からの衝撃を和らげるための形状です。カーブを利用して重力を分散させ、筋肉の負担を減らしているのです。 このカーブが崩れたり、側方に弯曲したりしてしまうと、重力の分散がうまくいかず、一部に大きな負荷がかかります。結果、肩こり、腰痛などを引き起こし、全身のバランスが狂い、猫背やお腹が前に出るなど、姿勢も崩れます