あとまく‐シンクロ【後幕シンクロ】

スローシンクロにおいて、シャッターが閉じる直前にフラッシュを発光させること。動きのある被写体の場合、被写体の後方に光跡が写るため、自然な動感を表現することができる。→先幕シンクロ

あまおぶね‐がい【蜑小舟貝】

アマオブネガイ科の巻き貝。潮間帯にみられ、貝殻は半球形で、殻径3センチくらい。殻表は黒く、白斑がある。殻口は半月形で石灰質のふたで閉じる。

おおうた‐はじめ【大歌始め】

大歌所を開く日。陰暦10月21日に開き、翌年1月16日に閉じる。

おお‐びけ【大引け】

1 取引所で、一日の最後に行われる取引。また、その値段。一日の取引がすべて終了した状態をいう場合もある。⇔寄り付き。 2 昔、遊郭で、その日の営業を終え、消灯して大戸を閉じること。江戸新吉原では...

オキザリス【(ラテン)Oxalis】

カタバミ科オキザリス属の植物の総称。特に園芸種をさし、花の色は黄・紫・桃色などがある。葉と花は、夜間あるいは雨天や曇天のときに閉じる。名は、酸っぱいの意のギリシャ語に由来。《季 春》

回線

a circuit;〔電話の〕a line回線を開く[閉じる]break [close] the circuit回線の故障のため通話不能だったThe 「phone was [phones wer...

回路

a circuit集積回路an integrated circuit ((略 I.C.))電気回路an electric circuit並列[直列]回路a parallel [series] c...

議事

proceedings議事の進行をはかる[妨害する]expedite [obstruct] the proceedings議事に入る[を閉じる]commence [close] the proc...

絞り

1〔絞り染め〕tie-dyeing;〔布〕tie-dyed cloth絞りの浴衣a tie-dyed yukata2〔写真機の〕a [an F] stop, a diaphragm [dáiəf...

窄める

〔閉じる〕shut [fold] ((an umbrella));〔肩を〕shrug ((one's shoulders));〔口を〕pucker [purse] (up) ((one's li...

ふさぐ

[共通する意味] ★開いていたものの空間を埋める。[英] to shut; to close[使い方]〔閉める〕(マ下一)▽戸を閉める▽日曜日は店を閉める〔閉じる〕(ザ上一)▽本を閉じる▽十時に...

とざす【閉ざす】

[共通する意味] ★開いていたものの空間を埋める。[英] to shut; to close[使い方]〔閉める〕(マ下一)▽戸を閉める▽日曜日は店を閉める〔閉じる〕(ザ上一)▽本を閉じる▽十時に...

しめる【閉める】

[共通する意味] ★開いていたものの空間を埋める。[英] to shut; to close[使い方]〔閉める〕(マ下一)▽戸を閉める▽日曜日は店を閉める〔閉じる〕(ザ上一)▽本を閉じる▽十時に...

とじる【閉じる】

[共通する意味] ★開いていたものの空間を埋める。[英] to shut; to close[使い方]〔閉める〕(マ下一)▽戸を閉める▽日曜日は店を閉める〔閉じる〕(ザ上一)▽本を閉じる▽十時に...

あける【開ける】

[共通する意味] ★閉じていたものに、すきま、ゆるみ、さらに大きな開放部分ができる。閉じていない状態になる。また、そのような状態にする。[英] to open[使い方]〔開く〕(あく)(カ五)▽...

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

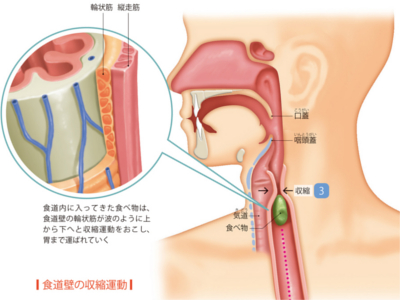

食べ物が胃へ運ばれるしかけ

食道の役割は、口のなかで噛み砕かれた食べ物や水分を、胃へ送り込むことです。 ただ、食べ物は、自然に胃へと流れ落ちるわけではありません。食道のうねうねとした運動-蠕動運動によって、強制的に胃へと運ばれるのです。そのため、横になっていても、たとえ逆立ちしていたとしても、重力に関係なく食べ物は胃へ運ばれます。 食道の蠕動運動を担っているのは、食道壁にある固有筋層です。輪状筋が上から順に次々と収縮運動をすることで、ゆっくりと食べ物を胃へと押し運んでいきます。食べ物が食道を通過する時間は水分で1~10秒、固形物で30~60秒。胃に届くまでは水分で1秒、固形物で5~6秒です。 一方で、食道には胃からの逆流を防ぐ"防御機能"も備わっています。食道と胃の接合部である「噴門」に、「下部食道括約筋」があり、胃への入り口の開閉を調節しているのです。 括約筋とは、収縮することで管状の器官を閉じる作用をもつ筋肉のことで、ふだんは下部食道括約筋が収縮して、噴門が閉じられています。 しかし、食べ物が噴門に到達すると、下部食道括約筋がゆるんで噴門が開き、食べ物を胃へと通します。そして、食べ物が通過すると、噴門は再び閉じます。これを「噴門反射」といいます。 「のどもと過ぎれば熱さ忘れる」という諺がありますが、食道の粘膜の感覚は、あまり敏感ではありません。しかし、食べ物や飲み物の刺激には鈍感でも、実際には熱いものや強いアルコール、たばこなどの影響によって、食道の粘膜は障害されます。 とくにアルコールやたばこによる過剰な刺激は、食道炎や食道がんの原因にもなります。食べ物を飲み込むときに痛みがある、しみたり、つかえる感じがあるなどの場合は要注意です。 食道の粘膜には、胃液に含まれる強力な酸や消化酵素を防御する機能はありません。そのため、胃液の逆流にさらされていると、容易に粘膜が傷害されてしまいます。 胃液が逆流する原因は、下部食道括約筋がうまく働かないことが考えられます。また、胃の上部が横隔膜の上に脱出した状態になる「食道裂孔ヘルニア」(235頁)も、胃液を逆流させる大きな原因となります。