アイ‐ディー‐ピー‐エス【IDPS】

《intrusion detection and prevention system》不正アクセスを検知するIDSと、通信を遮断して防御するIPSを統合したシステム。侵入検知防御システム。不正侵...

アクティブ‐ディフェンス【active defense】

サイバー攻撃に対し、能動的に防御するサイバーセキュリティーの手法。相手のシステムにサイバー攻撃を仕返すなどして、攻撃者の行動を阻害するもの。アクティブサイバーディフェンス。積極的サイバー防御。能...

アナフィラキシー【anaphylaxis】

《防御の消失した状態の意》アレルギーのうちで、特に症状の激しいもの。薬物ショックなど。

アンキロサウルス【(ラテン)Ankylosaurus】

鳥盤目装盾亜目の恐竜の一。中生代白亜紀後期、北アメリカに生息。全長6〜10メートル、体重約3トン。四足歩行。戦車のような体格で、硬い板のようなうろこで覆われ、尾の先端の骨塊を振り回し、防御に用い...

ウェブアプリケーション‐ファイアウォール【web application firewall】

ウェブアプリケーションを通じた不正アクセスが起こらないよう防御するシステム。ファイアウォールの一。データのやり取りを精査し、危険性のある不正入力をあらかじめ遮断して、安全性に問題のない入力だけを...

固め

I〔固めること〕土台の固めが十分でないと家が傾いてくるIf the foundation is not firm enough, the house will come to tilt.II1〔...

構え

1〔外側から見た作り〕structure;〔様式〕style;〔外観〕appearance堂々たる構えの家a house with an imposing appearance2〔物事に対する姿...

魚雷

a torpedo空中魚雷an aerial torpedo魚雷艇a torpedo boat魚雷取入れ口a torpedo hatch魚雷発射管a torpedo tube魚雷防御網a tor...

攻撃

I〔攻めること〕(an) attack; an offense,《英》 an offence攻撃する attack;〔激しく〕assault;〔野球で〕go to bat敵が攻撃してきたThe ...

こうげきする【攻撃する】

attack;〔激しく〕assault;〔野球で〕go to bat敵が攻撃してきたThe enemy attacked us.敵は総攻撃を開始したThe enemy launched 「an...

ぼうえい【防衛】

[共通する意味] ★ふせぎまもること。[英] defense[使い方]〔防衛〕スル▽国を防衛する▽タイトル防衛に成功する▽正当防衛〔防護〕スル▽危害を事前に防護する▽防護壁〔防御〕スル▽手刀で回...

ぼうご【防護】

[共通する意味] ★ふせぎまもること。[英] defense[使い方]〔防衛〕スル▽国を防衛する▽タイトル防衛に成功する▽正当防衛〔防護〕スル▽危害を事前に防護する▽防護壁〔防御〕スル▽手刀で回...

ぼうぎょ【防御】

[共通する意味] ★ふせぎまもること。[英] defense[使い方]〔防衛〕スル▽国を防衛する▽タイトル防衛に成功する▽正当防衛〔防護〕スル▽危害を事前に防護する▽防護壁〔防御〕スル▽手刀で回...

こうぼう【攻防】

[共通する意味] ★攻めることと、守ったり防いだりすること。[英] offense and defense[使い方]〔攻守〕▽攻守ところを変える(=形勢が逆転する)▽攻守にすぐれた選手〔攻防〕▽...

こうしゅ【攻守】

[共通する意味] ★攻めることと、守ったり防いだりすること。[英] offense and defense[使い方]〔攻守〕▽攻守ところを変える(=形勢が逆転する)▽攻守にすぐれた選手〔攻防〕▽...

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

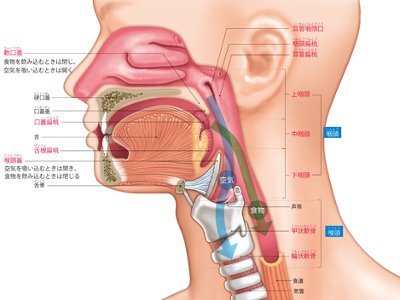

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

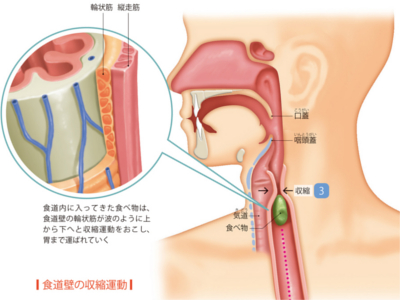

食べ物が胃へ運ばれるしかけ

食道の役割は、口のなかで噛み砕かれた食べ物や水分を、胃へ送り込むことです。 ただ、食べ物は、自然に胃へと流れ落ちるわけではありません。食道のうねうねとした運動-蠕動運動によって、強制的に胃へと運ばれるのです。そのため、横になっていても、たとえ逆立ちしていたとしても、重力に関係なく食べ物は胃へ運ばれます。 食道の蠕動運動を担っているのは、食道壁にある固有筋層です。輪状筋が上から順に次々と収縮運動をすることで、ゆっくりと食べ物を胃へと押し運んでいきます。食べ物が食道を通過する時間は水分で1~10秒、固形物で30~60秒。胃に届くまでは水分で1秒、固形物で5~6秒です。 一方で、食道には胃からの逆流を防ぐ"防御機能"も備わっています。食道と胃の接合部である「噴門」に、「下部食道括約筋」があり、胃への入り口の開閉を調節しているのです。 括約筋とは、収縮することで管状の器官を閉じる作用をもつ筋肉のことで、ふだんは下部食道括約筋が収縮して、噴門が閉じられています。 しかし、食べ物が噴門に到達すると、下部食道括約筋がゆるんで噴門が開き、食べ物を胃へと通します。そして、食べ物が通過すると、噴門は再び閉じます。これを「噴門反射」といいます。 「のどもと過ぎれば熱さ忘れる」という諺がありますが、食道の粘膜の感覚は、あまり敏感ではありません。しかし、食べ物や飲み物の刺激には鈍感でも、実際には熱いものや強いアルコール、たばこなどの影響によって、食道の粘膜は障害されます。 とくにアルコールやたばこによる過剰な刺激は、食道炎や食道がんの原因にもなります。食べ物を飲み込むときに痛みがある、しみたり、つかえる感じがあるなどの場合は要注意です。 食道の粘膜には、胃液に含まれる強力な酸や消化酵素を防御する機能はありません。そのため、胃液の逆流にさらされていると、容易に粘膜が傷害されてしまいます。 胃液が逆流する原因は、下部食道括約筋がうまく働かないことが考えられます。また、胃の上部が横隔膜の上に脱出した状態になる「食道裂孔ヘルニア」(235頁)も、胃液を逆流させる大きな原因となります。