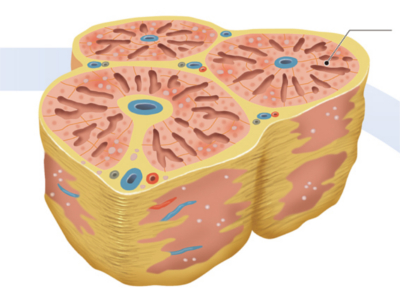

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

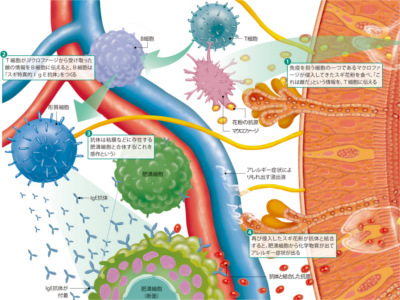

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。

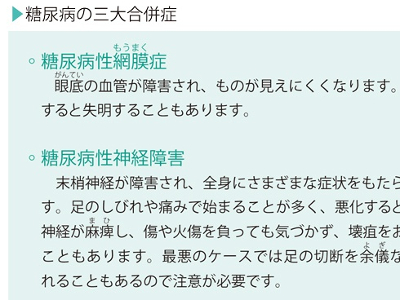

血糖値検査の目的

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。

呼吸器の病気の仕組み(喘息/気管支炎/肺炎/肺気腫/肺がん)

気管支には平滑筋という筋肉が張り巡らされ、肺のすみずみにわたる空気の流れを調節しています。気管支の平滑筋が激しく収縮したり、粘液の分泌が高まるなどして気管支が狭くなると空気がスムーズに流れなくなり、呼吸困難をきたします。このような事態を招く代表的な病気が「気管支喘息」や「急性気管支炎」です。また、「肺炎」や「肺気腫」など、肺胞に異常がある場合も、スムーズな呼吸ができなくなります。 気管支喘息の患者さんの気道(気管や気管支)には、慢性の炎症があり、気道の粘膜が過敏になっています。また、むくんだり、粘液の分泌が増加するなどして気道が狭くなっているところへ、冷気やたばこの煙などの刺激が加わると、気管支の平滑筋が激しく収縮し、呼吸困難に陥ります。 気管支の内面を覆う粘膜には、線毛の生えた粘膜上皮細胞がきれいに並んでいます。粘液の分泌も活発ではなく、血管にもうっ血は生じていません。 ウイルスや細菌に感染して急性の炎症がおきると、気管支の粘膜にむくみが生じ、粘液の分泌も増加します。さらに進行すると粘膜上皮細胞がはがれ落ちて血管のうっ血が生じ、膿のような粘液が出てきます。 肺がんは、肺や気管支などにできる悪性の腫瘍です。肺がんは「小細胞」がんと「非小細胞がん」とに大別され、さらに非小細胞がんは"腺がん""扁平上皮がん""大細胞がん"に分けられます。 いずれも、肺や気管支などの正常な細胞が、がん細胞化して増殖・進行していきます。また、肺には無数の毛細血管が走っているため、肺にできたがんが血液にのって全身に運ばれ、他臓器に転移しやすいのが特徴です。発がんの主な原因は、喫煙、大気汚染、アスベストなどが考えられています。 肺がんのなかで、日本人にもっとも多いのが腺がんです。腺がんは肺の末梢部に発生するがんの一つで、とくに肺を包んでいる膜である胸膜に近い場所に発症しやすいのが特徴です。 また、がんに侵された肺胞はつぶれていきますが、その際につぶれた部分を覆っている胸膜が引っ張られます。そのため、腺がんに侵された肺の組織を肉眼で見てみると、胸膜が引きつれているように見えます。たばこの成分や粉塵がたまって肺胞に沈着した炭粉もがんの病巣中心部に集まっています。 腺がんの次に多い肺がんが扁平上皮がんです。扁平上皮がんは肺門部にある太い気管支に発症することが多いがんです。 肺がんのなかでは比較的症状が早くから現れるのが特徴で、がんが比較的小さなうちから血痰や咳などが現れます。進行や転移もほかの肺がんと比べて遅いといわれています。また、発症には喫煙が大きな要因となっています。 大細胞がんも腺がんと同じ肺の末梢部に多く発症します。肺がん全体の5%にすぎないがんですが、進行・転移のスピードは小細胞がんの次に速く、早期発見が予後を左右します。 扁平上皮がんと同じに肺門部に多くできるのが小細胞がんです。小細胞がんの特徴は肺がんのなかでも非常に増殖のスピードが速く、ほかの部位に転移もしやすいことです。発見段階ではすでに進行していることが多く、手術のみで治癒することが難しく、抗がん剤などの化学療法がメインの治療となります。 長年の多量喫煙や大気汚染などがきっかけで肺胞の壁が破壊されて大きな穴(気腔の拡大)が多発し、肺の弾力性が弱まっていきます。 肺は気道を通じて直接外界に接しているため、病原菌や塵芥など、さまざまな有害物質に侵されやすくなっています。こうした因子により生じる肺の炎症が肺炎です。 気管支肺炎は、空気の通りが悪い末梢の気管支の炎症として始まり、まわりの肺胞へ広がっていきます。肺気腫では呼吸細気管支や肺胞、肺胞のうなど「肺実質」と呼ばれる組織が破壊されます。

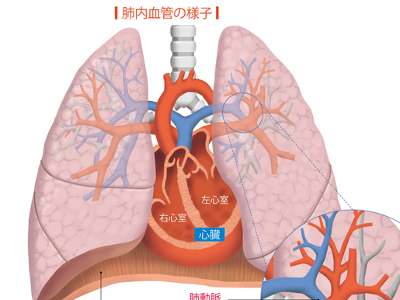

呼吸をつかさどる気管・気管支・肺

喉頭から肺へのびる気管は、直径約15mm、長さ約10㎝―。軟骨と筋肉でつくられている管状の器官です。 私たちは、呼吸が止まると生命を維持することができません。そのため空気の通り道となる気管は、管をガードするように気管軟骨というU字形の軟骨が積み重なり、気管が狭まらないよう確保されています。 気管から枝分かれした2本の気管支(主気管支)は、右肺と左肺に分かれ、さらに肺のなかで20回ほど分岐を繰り返して肺のなかに広がっています。 分岐した気管支は先端から末端へ向かって、細気管支、終末気管支、呼吸気管支、肺胞管となり、終点は肺胞がブドウの房のようにつながった形状になっています。 呼吸筋の作用による肺の拡張で、鼻や口から空気を吸い込むと、空気は咽頭で合流し、気管から左右の肺へ運ばれ、最終的に肺胞へ送られます。 途中、気管や気管支の内面の粘膜や線毛が、通過する空気中の異物、細菌などを捕らえます。このように気管や気管支は、空気清浄機のように空気中の異物をろ過しつづけ、清浄な空気を肺へ送るのです。途中で捕らえられた異物や細菌は、咳やくしゃみ、痰と共に口や鼻から排出されます。 肺は脊椎、肋骨、胸骨で囲まれた臓器です。 灰は呼吸を通じて、空気から酸素を体内に取り込むという、大切な役割を担っています。 しかし、肺は自らの力で空気の出し入れはできず、胸壁の拡大・縮小にしたがって空気の吸入・排出を行っています。 また、肺の表面を覆う胸膜という軟らかい膜が、胸壁と肺との間で起こる衝撃を緩和しています。 肺の構成は上葉、中葉、下葉、の3つに分かれた「右肺」、上葉、下葉に分かれた「左肺」の2つで1対になります。 左肺が右肺よりも少し小さいのは、心臓が近くにあるためです。 肺のなかは気管支と心臓からつながる肺動脈、肺静脈がすみずみまでのびていて、それぞれが肺胞に入り込んでいます。 気管支が分岐した呼吸細気管支の末端に、ブドウの房のように複数ある小さな袋が肺胞です。 一つ一つの肺胞の外側には、肺動脈、肺静脈からそれぞれ分岐した肺胞毛細血管が走っていて、この毛細血管内の血液中二酸化炭素と、肺胞内の酸素がガス交換を行っています。 一つひとつの肺胞は微小ですが、左右2つの肺に約6億もの肺胞が広がり、その表面積は60㎡にも及ぶといわれます。 肺には2種類の血管があります。1つは血液ガス交換をするための「機能血管」で、心臓の右心室から出ている肺動脈から肺胞までをつないでいます。ガス交換をしたのちに肺静脈となり、心臓の左心室へつながります。 もう1つは、肺そのものを養っている「栄養血管」です。栄養血管へは直接大動脈から血液が送られ、大静脈へ戻っていきます。 肺の役割は、血液に酸素を送り、血液から二酸化炭素を受け取るという、血液中の"ガス交換"です。 ガス交換を行うのは、気管支の末端とつながる"肺胞"です。 安静時、直径約0.2mmの袋状の肺胞は、壁も非常に薄く、表面を網の目のように走る肺胞毛細血管と肺胞との間で、酸素と二酸化炭素の交換を行います。 このガス交換時、赤血球に含まれるヘモグロビンのはたらきが重要となります。 ヘモグロビンは、血中の酸素が濃いところでは酸素と結合し、薄いところでは酸素を放出します。 また、二酸化炭素が濃いと二酸化炭素と結合し、薄いと放出するはたらきも併せもっています。 全身から肺に戻ってきた二酸化炭素を多く含んだヘモグロビンは、肺のなかで二酸化炭素を放出し、新しい酸素を取り入れて、再び全身へと出ていきます。 そして、酸素を必要とする細胞をみつけると、ヘモグロビンは間質液という組織間液のなかに酸素をうつし、細胞はそこから酸素を受け取ります。 逆に細胞からは間質液中に不要となった二酸化炭素が排出され、それが血液に取り込まれて肺に運ばれていきます。 肺胞内のガス交換を「外呼吸」、全身の細胞とのガス交換を「内呼吸」といいます。 全身から心臓に戻された二酸化炭素を含んだ血液は、肺内で新たな酸素を受け取り、再び勢いよく全身に送り出されていきます。

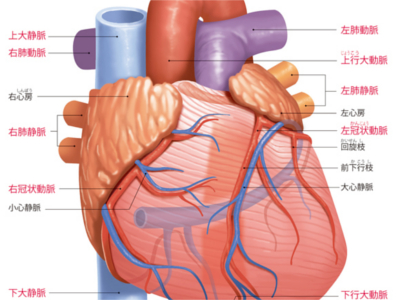

心臓のはたらき

心臓は、胸の中央からやや左前方に位置する重さ200~300gの筋肉の袋です。全身に血液を送り出す役割を担う、生命維持には不可欠な臓器です。 心臓は4つの部屋から成り立っています。上に位置する部分を心房、下に位置する部分を心室と呼び、位置する場所を示して右上から、右心房、左心房、右心室、左心室と呼びます。 また、各部屋を隔てる壁のほとんどは、心筋と呼ばれる特殊な筋肉でできています。 外観から見ると、左右心室下部にある心筋の表面は、弾力性に富んだ膜(心膜)で覆われています。その外周には冠状動脈と、冠状静脈(大心静脈・小心静脈)が走っています。 冠状動脈は心臓を動かす心筋に酸素とエネルギーを送るはたらきがあり、右心房の下を通る右冠状動脈と、左心房の下を通る左冠状動脈に分かれています。 右心房には上部から上大静脈、下部から下大静脈がつながっており、全身から戻ってくる血液を受け入れています。 右心室からは左右肺動脈が出ています。左心房には肺からの左右肺静脈がつながっています。 大静脈から戻ってきた血液は、右心房から右心室を通り、左右の肺へと送り出されます。 また、肺静脈から左心房に送られてきた血液は、左心室を通って上行・下行大動脈から全身に送られます。 血液の流れは常に一方向である必要があるため、左右とも心房と心室の間、肺動脈、大動脈への出口には、それぞれ、血液の逆流を防ぐための弁があります。 このように、心臓は血液を全身へ送るポンプの役割を担っています。

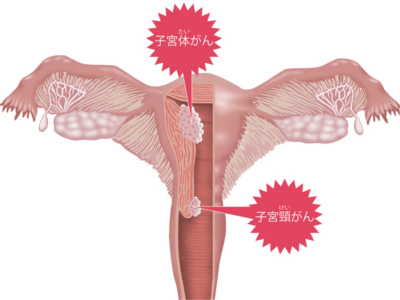

女性生殖器の病気の仕組み(子宮内膜症/子宮筋腫/子宮がん)

子宮は全長約7㎝、最大幅約4㎝、西洋なしを逆さにしたような臓器です。上3分の2を「子宮体部」といい、下3分の1を「子宮頸部」といいます。 子宮がんは、女性生殖器では、もっとも多くみられるがんです。子宮体部のがんである「子宮体がん」と子宮頸部の「子宮頸がん」の2種類があります。 また、子宮の壁は、内面を覆う「子宮内膜」とその下の「筋肉の層(筋層)」、さらに子宮の外側を覆う「漿膜(しょうまく)」からなります。「子宮筋腫」や「子宮内膜症」は、30歳代前後の女性によくみられる病気です。 本来、子宮の内面を覆っている子宮内膜が、ほかの場所で発生・増殖する病気を「子宮内膜症」といいます。異常な内膜は、子宮の筋層に発生する場合と子宮の外に発生する場合があります。前者は「子宮腺筋症」と呼ばれます。後者のタイプでは、卵巣、卵管、ダグラス窩(子宮と直腸の間のくぼみ)など子宮に近い部位で発生することが多いのですが、まれに肺やへそなど遠い場所に発生することもあります。 子宮の筋層から発生する良性の腫瘍が「子宮筋腫」です。子宮筋腫は筋腫の発育方向によって①「粘膜下筋腫」(子宮内膜に向かってできる)、②「漿膜(しょうまく)下筋腫」(漿膜に向かってできる)、③「壁内筋腫」(子宮筋層内にとどまる)に分類されます。また、①と②では、きのこのように茎をもった「有茎(ゆうけい)筋腫」というタイプもあります。さらに、「有茎粘膜下筋腫」(①でかつ有茎筋腫)が膣内に脱出したものは、「筋腫分娩」といいます。 子宮体部の内面を覆う子宮内膜から発生する悪性腫瘍です。女性ホルモン(エストロゲン)が、細胞のがん化に関与している種類と、関与していない種類があると考えられています。 子宮頸部に発生する悪性腫瘍で、とくに外子宮口付近に発生することが多いとされています。ヒトパピローマウイルス感染の関与が指摘されています。

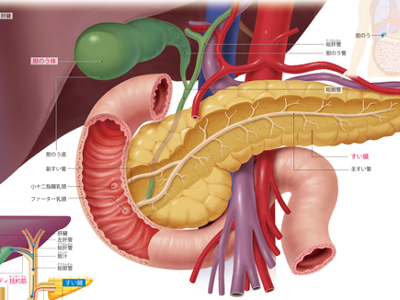

胆のう・胆道のはたらき

胆のうは、脂肪の消化・吸収を助ける胆汁を濃縮して、一時的に蓄えておくための器官です。 胆のうは、右上腹部のやや右寄り、肝臓の下側に位置する袋状の器官です。長さ7~10㎝、幅2.5~4㎝、容積は30~50mlほどで、洋なしのような形をしています。 胆のうの下には十二指腸とすい臓があり、これらは胆のう管、総胆管、主すい管を通してつながっています。 胆汁は肝臓の肝細胞でつくられています。肝臓内には胆汁が流れる管がいくつもあり、その管が合流して、総肝管と呼ばれる太い管になります。 総肝管を流れてきた胆汁は、胆のう管を通って胆のうへ運ばれ、一時的に貯蔵されます。そして、十二指腸に脂肪分の多い食物が入ってくると、胆汁は胆のうから排出され、胆のう管、総胆管を流れ、十二指腸乳頭部から放出されます。 総胆管と十二指腸がつながるところには、「オッディ括約筋」と呼ばれる筋肉があります。 オッディ括約筋は、必要に応じて閉じたり、開いたりするようになっています。胆のうが収縮して胆汁を絞り出すタイミングに合わせて、オッディ括約筋がゆるみ、胆汁が放出されるしくみになっています。 このように胆汁が流れる経路全体を胆道といいます。

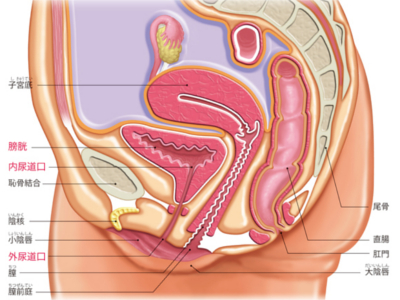

男性の尿道、女性の尿道

男性の尿道は長さが16~25㎝ほどあり、尿道外括約筋より膀胱側を「後部尿道」、前方を「前部尿道」といいます。 後部尿道は、周囲を「前立腺」に囲まれています。前立腺の先には、「尿道球腺(カウパー腺)」があり、多数の側管から粘液を分泌しています。 後面には「精丘」という部分が突出しており、そこに2本の「射精管」がつながっています。精丘の両側には、前立腺排泄管が多く開口しています。 男性の尿道は、膀胱にたまった尿を排出するための通路であると同時に、射精時の精液の通り道でもあります。 睾丸でつくられた精子は、精管を通って前立腺の内側から尿道に入り、前立腺から分泌された前立腺液とともに射精されます。このように、1つの器官が異なる2つの機能を担っているというのが、男性の尿道の大きな特徴です。 さらに、前立腺は加齢とともに肥大し、「前立腺肥大症」になる場合もあります。 女性の尿道は、長さが約3~4㎝と、男性にくらべ短いのが特徴です。尿道は、「膀胱頸部」から「膣前壁」の前面に沿うように走り、「膣前庭」につながります。 女性の場合、膀胱出口から尿道の途中にかけて内括約筋と外括約筋があり、ここで排尿をコントロールしています。 女性の尿道は、膀胱にたまった尿を体外に排泄するためだけの通路です。 女性の尿道は男性にくらべて短いので、構造上どうしても尿道口から細菌が侵入しやすくなっています。 そのため、膀胱に細菌が感染しておこる膀胱炎などがおこりやすいといえます。 健康な膀胱であれば、からだの防除機構が働いて、感染を防いでくれますが、抵抗力が弱っていると、「膀胱炎」をおこしやすくなります。