AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

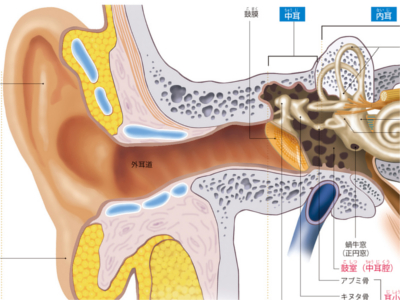

音を聞くしくみ

耳は、外耳、中耳、内耳の3つの区域に分けられます。 外耳とは、側頭部から外にでている耳介と、耳介から鼓膜に至るまでの外耳道のことです。耳介と外耳道の一部は軟骨組織でつくられています。 耳介の下の部分(耳垂)には軟骨はなく、この部分は脂肪組織で形成されています。また、外耳道では、皮脂腺と耳垢腺から滲出した粘液で乾燥を防いだり、外部からのゴミを粘着して耳を保護しています。 中耳とは、鼓膜の奥の耳小骨と鼓室(中耳腔)をいいます。また、中耳の奥には耳管があり、咽頭につながっています。耳小骨は、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という小さな3つの骨からなり、ツチ骨とアブミ骨には筋がついています。 いちばん奥にある内耳は、蝸牛、骨半規管、前庭から形成されています。頭蓋骨のなかのこれらの骨のなかに細い管が複雑な形で納まっていることから"骨迷路"と呼ばれます。 外界から聞こえてくる音は、耳介で集められ、外耳道を通って、鼓膜まで伝わってきます。この段階では、音はまだ「空気の振動」として伝わっています。 空気の振動は鼓膜を震わせ、中耳にある耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)でその振動を30倍以上に拡大して、内耳へ伝えます。 中耳から伝わってきた空気の振動は、内耳の蝸牛で内リンパ液の振動となり、蓋膜と有毛細胞を動かすことで刺激された有毛細胞から電気信号が発生し、その信号が脳(大脳の聴覚野)へ伝わることで、音として認識されます。

血中脂質検査の目的

脂質異常症(高脂血症)の有無をチェック 血液検査によって、血液中の「総コレステロール」「中性脂肪」「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」を測定し、脂質異常症の有無を調べます。脂質異常症は、LDLコレステロールが過剰になる「高LDLコレステロール血症」、HDLコレステロールが少なすぎる「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪が過剰になる「高中性脂肪血症」の3つに分類されます。 血中脂質が基準値から外れるもっとも大きな要因は、やはり生活習慣にあるといえます。高カロリーの食事、コレステール・脂肪・糖分を多く含む食品の食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎは、コレステロールや中性脂肪を増加させます。また、運動不足は脂質の代謝能力を低下させ、中性脂肪の蓄積につながります。さらに、喫煙はHDLコレステロールを減らして、LDLコレステロールを優位にするといわれています。 そのほかの要因としては、ほかの病気が原因で、二次的に脂質異常を来す場合です。脂質異常の原因となる病気には、甲状腺機能低下症、糖尿病、クッシング症候群、ネフローゼ症候群、尿毒症、原発性胆汁性肝硬変、閉塞性黄疸、膠原病などがあげられます。また、遺伝性の高コレステロール血症や高中性脂肪血症もあります。 服用中の薬が原因で脂質異常症になることもあります。なかでも服用者がとくに多いのが高血圧に用いられる降圧薬です。そのほかにも、副腎皮質ホルモン薬、向精神薬、女性では経口避妊薬(ピル)や、更年期障害などに用いられる女性ホルモン薬などが原因となります。 高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症といった脂質異常は、動脈硬化を促進して、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。 LDLそのものは、全身に必要なコレステロールを供給するという重要な役目を担っており、決して悪玉ではありません。しかし、血液中のLDLが過剰になると、LDLは動脈の内膜の傷から内部に侵入し、動脈壁に蓄積していきます。結果、動脈壁は厚く硬くなり、粥状動脈硬化が進んで行くのです。 一方、HDLは余分なコレステロールを回収してくれるので、動脈硬化を抑制します。しかし、HDLが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになります。つまり、LDLとHDLのバランスがとれていれば、動脈硬化にはなりにくく、両者のバランスが崩れてLDLが優位になると、動脈硬化を促進してしまうということです。 また、中性脂肪が過剰になると、それに反比例するように、HDLが減ることがわかっています。さらに、中性脂肪が高くなると、LDLが小型化したLDL、「スモール・デンス・LDL」が増加します。小型化したLDLは、もっているコレステロールは少なくなるものの、動脈壁に侵入しやすくなっています。このことから、小型化したLDLは"超悪玉コレステロール"とも呼ばれており、通常のLDLよりもさらに質が悪くなっているということです。また、同じコレステロール量でも、小型化したLDLをもっている人は、心筋梗塞に3倍かかりやすいといわれています。 動脈硬化に直接悪影響を及ぼすのはLDLですが、中性脂肪も間接的に動脈硬化促進に働きます。また、HDLは低下することでLDLを野放しにし、動脈硬化を間接的に促進します。

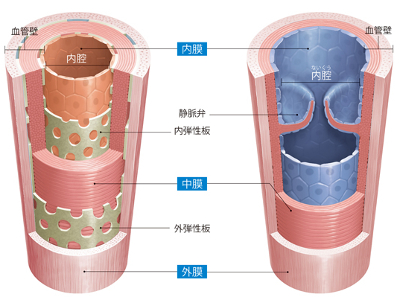

血液循環と血管の構造

血液循環を構成する2つのルート―。その1つは、心臓の左心室から大動脈に拍出された血液が、中動脈→小動脈→細動脈→微細動脈→毛細血管の順に進んで全身を流れ、微細静脈→細静脈→小静脈→中静脈→上大静脈・下大静脈へと合流を繰り返しながら右心房に戻ってくる「体循環」です。 体循環で血液がからだを一周する時間は、約20秒といわれています。このわずかな時間で、血液は左心室を出発し、からだ中を巡りながら必要な部位でガス交換、すなわち酸素を届け、不要な二酸化炭素を引き取って右心房に戻ってきます。 もう一方のルートは、右心房→右心室→肺動脈を経由して肺に入り、肺静脈を通って左心房に戻ってくる「肺循環」です。このコースは、右心房を出てから3~4秒という短時間で血液が心臓に戻ってきます。 肺循環では、体循環のルートを通って心臓に戻ってきた血液から、二酸化炭素や老廃物などを取り除いて、再度、酸素を多く含んだ新鮮な血液に再生するため、肺のなかでガス交換を行ったのち、心臓へと戻します。 肺循環を終えた血液は左心房、左心室を経由して大動脈から再び体循環のルートへと進みます。 血液は、常に体循環、肺循環を交互に繰り返して体内を循環しているのです。 血管は血液が流れるパイプラインであり、パイプの内側にあたる"内腔"と、パイプの外壁となる"血管壁"からできています。 動脈と静脈では構造的な差異が若干あり、まず動脈は内腔が狭く、内側から、薄い「内膜」、厚い「中膜」、「外膜」の3層の膜が重なる厚い血管壁に囲まれ、弾力性に富んだ構造になっています。 また、太い動脈と細い動脈では、それぞれ役割が異なります。大動脈のように太い動脈は、弾力性に富んで心臓からの強い血流を受け止めて、血流を和らげる役割を担います。俗に"弾性血管"と呼ばれています。 細い動脈は"抵抗血管"とも呼ばれ、心臓からの圧力に抵抗して血液量を調整しています。心臓から送られてきた血液を、どこにどれだけ流すのかを分配します。 一方、静脈は体循環から心臓に戻る血液のラインで、体内の二酸化炭素や老廃物を吸収した血液が流れています。動脈同様に3層の膜で血管壁を形成していますが、内膜、中膜ともに薄く、平滑筋や弾性線維も少ないため、血管壁の弾力が強くありません。 静脈を流れる血液は体内の約75%。血管の数も動脈より多く、太いため、逆流を防ぐために弁がついています。さらに手足の筋肉の動きを"血液の流れをサポートするポンプ"として利用し、ゆるやかなスピードで心臓に血液を戻します。 これら動脈と静脈の間には、直径1mmにも満たない(約1/100mm)毛細血管が無数にあり、両者間を網の目状に走っています。 毛細血管の血管壁は、動脈や静脈に比べて薄く、内皮細胞、基底膜、周皮細胞などからできています。平滑筋はありません。

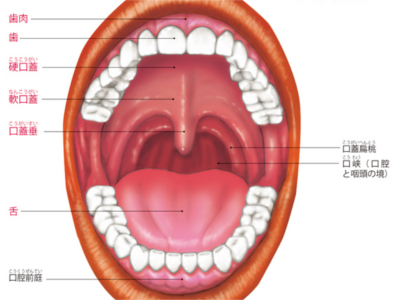

口腔の構造と役割

口腔(口)は、上唇、下唇、歯、歯肉、舌、口蓋、口蓋垂からなっています。 上唇と下唇に分かれる口唇は、表情筋によって動きます。 舌は、柔軟な横紋筋である内舌筋と外舌筋でできており、舌下神経によって動きがコントロールされます。 舌の周囲には、唾液を分泌する唾液腺(耳下腺、舌下腺、顎下腺)があります。 口腔内に食べ物が入ると同時に、唾液腺から唾液が分泌されます。奥歯で噛み砕かれた食べ物は唾液と混ぜ合わされ、舌などの働きによって、咽頭、食道へ送り込まれます。 舌の表面には"味蕾"という器官があり、味覚を感知しています。 食べ物の味は、舌にある「味蕾」という器官から大脳へ伝達されます。 味蕾では味孔(小さな孔)にある微絨毛という突起が食物の味を感知し、電気信号に変換して感覚神経から大脳の味覚野へ送ります。 大脳では、「甘い」「苦い」「塩辛い」「すっぱい」のみならず、「うまい」も判断しています。 歯には表面に露出している部分と、歯肉(歯茎)で隠れている部分があります。 見えている部分を歯冠、隠れている部分を歯根といいます。また、歯根を支えているのが歯槽骨と呼ばれる部分です。 歯冠の表面は、硬いエナメル質であり、歯冠全体をコーティングしています。一方、歯根の表面は、骨と同じセメント質で覆われています。 エナメル質やセメント質の内側は、やや柔らかい象牙質という組織でできています。 象牙質のなかには、象牙細管という細い管が走り、その奥に歯髄という神経や血管の入った組織があります。一般に〝神経〟と呼ばれるのは、この歯髄です。 歯には、食べ物を噛み切る"切歯"、食べ物を引き裂く"犬歯"、噛み切られた食べ物を細かく噛み砕く"小臼歯"と"大臼歯"という4種類の形があります。 これらの歯は、上顎、下顎それぞれ前歯を中心に、左右対称に並んでいます。 歯は、上下32本生えてくる人もいます。 そのうち、もっとも奥にある上下4本の第3臼歯は、通称「親知らず」と呼ばれる歯です。 親知らずは、約7割の人にしか生えてきませんので、通常は第3臼歯を除いた28本を永久歯として数えます。

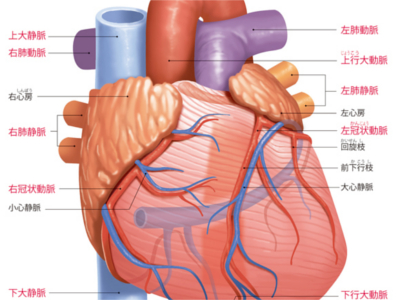

心臓のはたらき

心臓は、胸の中央からやや左前方に位置する重さ200~300gの筋肉の袋です。全身に血液を送り出す役割を担う、生命維持には不可欠な臓器です。 心臓は4つの部屋から成り立っています。上に位置する部分を心房、下に位置する部分を心室と呼び、位置する場所を示して右上から、右心房、左心房、右心室、左心室と呼びます。 また、各部屋を隔てる壁のほとんどは、心筋と呼ばれる特殊な筋肉でできています。 外観から見ると、左右心室下部にある心筋の表面は、弾力性に富んだ膜(心膜)で覆われています。その外周には冠状動脈と、冠状静脈(大心静脈・小心静脈)が走っています。 冠状動脈は心臓を動かす心筋に酸素とエネルギーを送るはたらきがあり、右心房の下を通る右冠状動脈と、左心房の下を通る左冠状動脈に分かれています。 右心房には上部から上大静脈、下部から下大静脈がつながっており、全身から戻ってくる血液を受け入れています。 右心室からは左右肺動脈が出ています。左心房には肺からの左右肺静脈がつながっています。 大静脈から戻ってきた血液は、右心房から右心室を通り、左右の肺へと送り出されます。 また、肺静脈から左心房に送られてきた血液は、左心室を通って上行・下行大動脈から全身に送られます。 血液の流れは常に一方向である必要があるため、左右とも心房と心室の間、肺動脈、大動脈への出口には、それぞれ、血液の逆流を防ぐための弁があります。 このように、心臓は血液を全身へ送るポンプの役割を担っています。

腎臓・尿検査の目的

尿たんぱく・尿糖・尿潜血・尿沈渣は、主に腎臓や尿路の機能の障害を調べるための検査です。 血液中のたんぱくは、腎臓の糸球体でろ過され、99%以上は尿細管で再吸収されて血液に戻り、残りの約1%が尿中に排泄されます。尿たんぱくでは、この尿中のたんぱくの量を調べます。 尿糖では、血液中から尿中にもれ出したブドウ糖を調べる検査です。糖尿病の有無を調べる代表的な検査です。 尿潜血は、主に腎臓や膀胱、尿道など、尿の通り道の出血を調べます。 尿沈渣とは、採取した尿を遠心分離機にかけて沈殿してくる固形成分を調べる検査で、尿たんぱくや尿糖、尿潜血などで異常がみられたときに、尿中に出てくる細胞や細菌などをくわしく調べるために行われます。 尿たんぱく(定性検査)は、試薬や試験紙を使って行われます。そして、試薬や試験の色が変わらなければ「陰性」、異常なしとされます。定量検査で1日100mg以下であれば問題はありません。 尿糖(定性検査)、尿潜血も尿たんぱく同様、試験紙の変色具合で判定されます。色が変わらなければ「陰性」、異常なしです。尿糖の定量検査の基準値は、1日1g以下です。 尿潜血で「陽性」となった場合は、尿沈渣で尿中の赤血球数を調べます。1視野(400倍)に赤血球が1個以内、白血球が3個以内、上皮細胞や結晶成分も少量であれば、異常なしとされます。 尿たんぱくで陽性となる主な原因は、腎臓や尿路の機能異常や尿路感染症などです。腎炎、腎盂腎炎、膀胱炎、糖尿病性腎症、腎硬化症、ネフローゼ症候群、などが考えられます。そのほかにも、慢性関節リウマチなどの膠原病で、尿たんぱくが異常値を示すことがあります。また、妊娠中に尿たんぱくがみられる場合は、妊娠中毒症が疑われます。 尿糖が陽性となる原因の大半は糖尿病です。そのほかにも、甲状腺機能亢進症などのホルモン異常、腎性糖尿などが考えられます。 尿潜血が陽性になる原因の病気には、腎臓の外傷、特発性腎出血、腎腫瘍、腎結核、腎結石、急性腎炎、尿管結石、尿管腫瘍、膀胱炎、膀胱結石、前立腺炎などがあります。 尿沈渣は、異常となった成分によって関係する病気が異なりますが、急性腎炎、慢性腎炎、腎結石、尿路結石、尿路感染症、痛風、閉塞性黄疸、急性肝炎、悪性腫瘍、白血病などが考えられます。

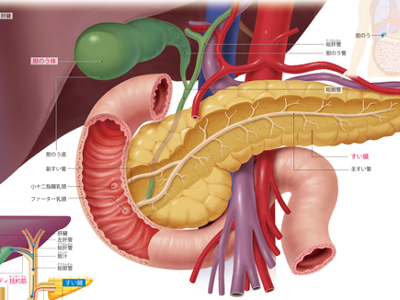

胆のう・胆道のはたらき

胆のうは、脂肪の消化・吸収を助ける胆汁を濃縮して、一時的に蓄えておくための器官です。 胆のうは、右上腹部のやや右寄り、肝臓の下側に位置する袋状の器官です。長さ7~10㎝、幅2.5~4㎝、容積は30~50mlほどで、洋なしのような形をしています。 胆のうの下には十二指腸とすい臓があり、これらは胆のう管、総胆管、主すい管を通してつながっています。 胆汁は肝臓の肝細胞でつくられています。肝臓内には胆汁が流れる管がいくつもあり、その管が合流して、総肝管と呼ばれる太い管になります。 総肝管を流れてきた胆汁は、胆のう管を通って胆のうへ運ばれ、一時的に貯蔵されます。そして、十二指腸に脂肪分の多い食物が入ってくると、胆汁は胆のうから排出され、胆のう管、総胆管を流れ、十二指腸乳頭部から放出されます。 総胆管と十二指腸がつながるところには、「オッディ括約筋」と呼ばれる筋肉があります。 オッディ括約筋は、必要に応じて閉じたり、開いたりするようになっています。胆のうが収縮して胆汁を絞り出すタイミングに合わせて、オッディ括約筋がゆるみ、胆汁が放出されるしくみになっています。 このように胆汁が流れる経路全体を胆道といいます。

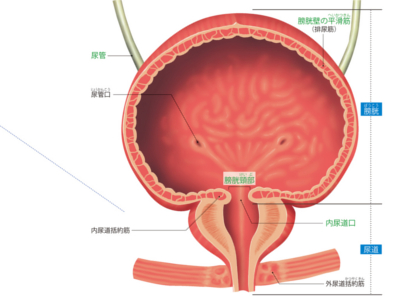

尿を蓄えて排泄する膀胱と尿道

膀胱は、腎臓でつくられた尿を一時的にためておく袋状の器官です。 位置は、恥骨の後方-。膀胱の後ろには直腸があり、女性では子宮と膣に接しています。 膀胱の上部には尿管が左右2つ開口しており、これを尿管口といいます。 また、下部の出口は内尿道口といい、その付近を膀胱頸部といいます。 膀胱の壁は、外側に平滑筋の層があり、内側は粘膜で覆われています。 平滑筋の層には伸縮性があり、膀胱が空のときは1㎝ほどの厚さがありますが、尿がたまってくると引き伸ばされ、3mmほどに薄くなります。 成人の膀胱の容量は約300~500mlです。膀胱はこれだけの尿を蓄える器官であると同時に、たまった尿を排泄する器官でもあります。 尿道は膀胱の尿の出口(内尿道口)と、体外への尿の出口(外尿道口)をつなぐ管状の器官です。 内尿道口の付近には、自分の意思とは無関係に働く"内尿道括約筋"と、自分の意思で働かせられる"外尿道括約筋"があります。 両方の括約筋をゆるめることで尿が尿道に流れ込み、外尿道口から排泄されます。 腎小体でつくられた原尿は尿細管で再吸収され、尿になります。この尿の輸送路を「尿路」といい、腎杯から、腎盂、尿管、膀胱、尿道までを指します。また、腎盂から尿管までを「上部尿路」、膀胱から尿道までを「下部尿路」と呼んでいます。 また、腎杯、腎盂、尿管の壁には平滑筋があり、蠕動運動による収縮の波で、尿を膀胱へと運んでいきます。

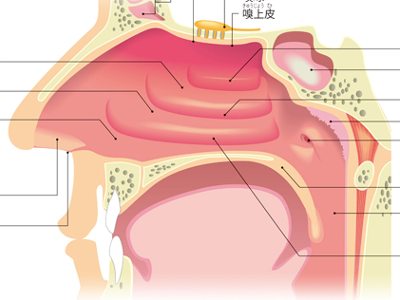

“鼻”の2つのはたらき

鼻は、外側から見える「外鼻」と、孔の中の「鼻腔」とに大きく分けられます。 外鼻の中心を鼻背、目尻の間を鼻根、下方の先端を鼻尖、孔の周りを鼻翼といいます。鼻背の上3分の1ぐらいは骨で硬くなっていますが、それより下は軟骨でできています。 鼻孔から鼻腔に入った空気は、鼻道という空気の通り道を通ります。鼻道は、空気と一緒に吸い込まれた"ほこり"などが気管に入らないように鼻毛や粘膜に覆われており、これらのフィルター効果によって、ほこりを絡め取っています。 鼻腔は、鼻中隔によって左右に分けられて、さらに鼻甲介という横のひだで上、中、下3つに分かれています。鼻から吸い込んだ空気は鼻道・咽頭を通り、気管、肺へと進み、肺から出された空気は再び鼻道から体外へ出されます。 また、鼻中隔と鼻甲介は、毛細血管が通る粘膜に覆われています。鼻腔内では、毛細血管の熱を鼻孔から入った空気に伝えて温め、粘膜上皮から分泌される水分で空気に適度な湿気を与えています。このため、鼻道を通過した空気は、温度25~37℃、湿度35~80%の状態に調整されます。 上鼻道内の天井部の粘膜には、「嗅上皮」という切手1枚程度のスペースがあり、においを感知する嗅細胞が200万個も存在します。ここで"においの元"を感知します。 においの元は、空気とともに鼻から入ってくる化学物質です。 鼻腔内の粘液で融解された化学物質は、嗅上皮にある嗅細胞から出る"嗅小毛"という線毛にとらえられ、においの電気信号となります。 においの信号が、嗅球に伝達され、知覚します。さらに、大脳がこの信号を処理すると、においの識別が行われます。 鼻づまりなどをおこし、口で呼吸をしているときには、においがわからなくなります。これは、化学物質が嗅上皮に届かないことによって、においの信号が脳に届きにくいことからおこる現象です。