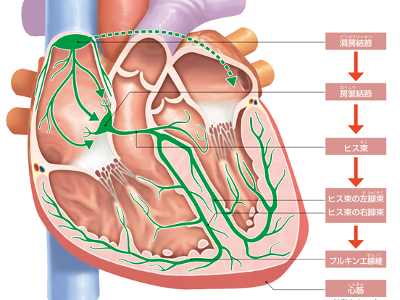

拍動のメカニズム

心臓は、心筋が規則的に収縮と弛緩を繰り返すことによって、一定のリズムで拍動を続けています。 心臓が休むことも大きく乱れることもなく、規則正しく拍動を続けていられるのは、"刺激伝導系"というメカニズムのおかげです。 刺激伝導系の発端は、心臓の運動の司令塔である"洞房結節(右心房の上端にある)"から「動け」という電気刺激の信号が発せられることです。 その信号は右心房の壁を通り、右心室との境界周辺にある房室結節に伝わります。さらに、そこからヒス束→プルキンエ線維(拍動の刺激を伝達する最終部分)に伝わり、最終的に信号に反応した心筋が収縮して拍動が生じます。 この電気信号は、房室結節でとてもゆっくりと伝えられるため、心房と心室では収縮に時間差ができます。 この時間差があることで、心房が収縮し、血液を心室に充満させ、次いで心室が収縮して血液を排出するという流れがスムーズに行われるのです。 血液の循環にあたって、避けなければならないのが血液の逆流です。そこで、血液が一方向だけに流れるように働いているのが、心臓内にある4つの弁です。右心房と右心室の間にある「三尖弁」、左心房と左心室の間にある「僧帽弁」、そして肺動脈への出口にある「肺動脈弁」、大動脈への出口にある「大動脈弁」がそれです。 心臓が静脈から血液を取り込むときには三尖弁と僧帽弁が開き、肺動脈弁と大動脈弁が閉じます。逆に、血液を送り出すときは三尖弁と僧帽弁が閉じ、肺動脈弁と大動脈弁が開くというように、交互に開閉を繰り返して血液の逆流を防いでいます。 安静時と運動時では、心拍数や心拍出量を調節する必要があります。 調節機能としては、心筋が引き伸ばされる力に比例して、心筋細胞自体が収縮力を増すこと。また、自律神経(交感神経、副交感神経)から発せられるシグナルによって、心筋がその時々に必要な心拍をおこし、血液を全身に送り出すことなどがあげられます。 からだの各部位に必要なだけの血液を送る調節は、安静時では毎分の心拍数が70回、心拍出量は5.5L程度ですが、激しい運動を行った直後には、毎分の心拍数は200回以上、血液の拍出量は25Lにも達します。

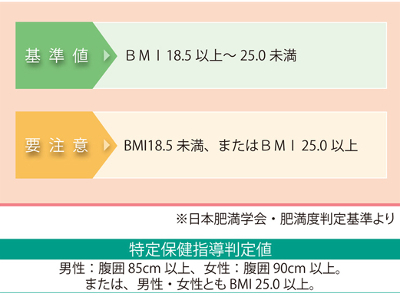

肥満度検査の目的

内臓脂肪蓄積・肥満の有無をチェック むかしは、体重測定だけで肥満の有無を判定していましたが、肥満と肥満がもたらす病気の関係が明らかになるにつれ、検査方法も変化してきました。 現在、肥満の判定に用いられているのは、「BMI」と「腹囲」です。BMIと腹囲を総合して、健康上問題となる肥満を判定します。 BMI(BodyMassIndex=ボディ・マス・インデックス)とは、国際的にも広く用いられている体格指数で、体重と身長からBMI値を割り出します。 肥満の定義上、本来は体脂肪量から判定すべきなのですが、BMIは体脂肪を反映することから、肥満を判定する一つの目安として用いられています。 腹囲は、とくに内臓脂肪の蓄積を知るのに有意な検査で、メタボリックシンドロームの診断基準項目の一つにもなっています。 正確には、腹部CT検査などで、内臓脂肪面積が100c㎡以上ある場合に、内臓脂肪型肥満と診断されるのですが、腹囲は内臓脂肪の蓄積(内臓脂肪面積)を反映することから、こちらも肥満判定に用いられています。 BMIや腹囲が基準値を外れる要因、つまりは肥満の要因には、遺伝的素因や性差も関与していますが、何よりも大きいのは生活習慣です。 食べ過ぎによる摂取エネルギーの過剰、運動不足による消費エネルギーの不足が、エネルギー収支のバランスを崩し、体脂肪や体重の増加をまねきます。 また、肥満をまねく生活習慣の下地にはストレス、睡眠不足、自律神経やホルモンバランスの乱れなども関係しています。これらが過食を招いたり、太りやすい体質をつくる場合も少なくありません。 中年以降に太りやすくなる原因としては、基礎代謝の低下があげられます。 基礎代謝とは、呼吸や睡眠、消化など、生命を維持するための活動に必要な最低限のエネルギーのことです。 年をとると活動量が減り、筋肉が落ち、また若い頃のように成長に必要なエネルギーもいらなくなります。 こうして基礎代謝は老化に伴い低下していくのですが、さらに運動不足などが加わると、基礎代謝の低下にも拍車がかかります。 基礎代謝は成人で平均1200kcalとされており、これより低下すればするほど、エネルギー収支のバランスが崩れて太りやすくなります。 肥満、とくに内臓脂肪の蓄積は、さまざまな生活習慣病を合併することで知られています。具体的には脂質異常症をはじめ、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化など。さらには脳卒中や心筋梗塞などの引き金となるといわれています。 また、近年はメタボリックシンドロームの概念からも、内臓脂肪型肥満が問題視されています。 脂肪細胞からは、アディポサイトカインと呼ばれる生理活性物質が分泌されています。 アディポサイトカインには、血糖値の上昇、脂質異常の促進、血圧の上昇にかかわる悪玉アディポサイトカインと、動脈硬化の抑制や糖代謝の改善に働く善玉アディポサイトカイン(アディポネクチンという)があり、健康な体内では善玉と悪玉のバランスが保たれています。 しかし、内臓脂肪が蓄積した状態では、善玉であるアディポネクチンの分泌が低下し、悪玉アディポサイトカインの分泌が過剰になるのです。 このアンバランスが生活習慣病の連鎖を引き起こし、動脈硬化を促進させると考えられています。 そのほかにも、内臓脂肪、皮下脂肪にかかわらず、肥満を放置していると、ひざや腰などに過剰な負荷がかかり続けるため、膝関節症などの運動器疾患をもたらします。 また、睡眠時無呼吸症候群や、女性では月経異常など婦人科系疾患との関連も指摘されています。

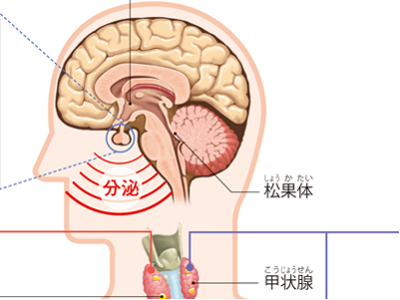

ホルモンのはたらきと役割

からだの各器官の活動は、「神経系」と「内分泌系」によって制御されています。 神経系とは、神経細胞と神経線維からなるネットワークで、脳とからだの各部位を結び、情報と指令の受け渡しをしています。 一方、内分泌系とは、からだのある場所で分泌(生産)されたホルモンが血液などを介して全身に運ばれ、各臓器や器官のはたらきを調節するものです。 ホルモンを分泌する器官を「内分泌腺」といいます。さまざまな臓器や器官の機能は、脳の中枢神経によって統合され、内分泌腺から分泌されるホルモンによって、適度な状態に保たれているのです。 ホルモンを分泌している内分泌腺には、脳にある「視床下部」「下垂体」「松果体」、頸部にある「甲状腺」とその後ろにある「副甲状腺」、胸部にある「心臓」、腹部にある「消化管」、「副腎」、「腎臓」、「すい臓」、そして男性では「精巣」、女性では「卵巣」と「胎盤」があります。また、これらの内分泌腺以外にも、肥満細胞から産生されるホルモンもあります。 体内には前述のようにホルモンを分泌するさまざまな内分泌腺がありますが、ホルモン分泌の司令塔としてはたらいているのが、視床下部と下垂体です。 まず、視床下部は、脳からの指令やからだからの情報を受けてホルモンを分泌します。 次に、視床下部から分泌されたホルモンを受けとった下垂体は、からだが必要としているホルモンを末梢の内分泌腺に分泌させるための指令となるホルモンを分泌します。 そして、副腎、甲状腺などの末梢の内分泌腺が、送られてきたホルモンに従って自らのホルモンを分泌することで、からだの生命バランスが保たれているのです。

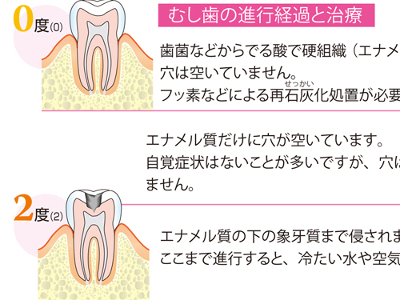

むし歯と歯周病の仕組み

歯は「食べる」という生命維持に不可欠な行為の出発点―。ところが、歯の大切さを軽視し、治療を先送りにしたり、予防を怠る人が少なくありません。激痛のようなはっきりした症状が現れたときには、すでに歯の疾患はかなり進んでしまっています。 ・0度 歯菌などから出る酸で硬組織(エナメル質)は侵されていますが、穴は空いていません。 フッ素などによる再石灰化処置が必要です。 ・1度 エナメル質だけに穴が空いています。 自覚症状はないことが多いですが、穴は埋めなくてはなりません。 ・2度 エナメル質の下の象牙質まで侵されます。 ここまで進行すると、冷たい水や空気が歯にしみるようになります。 ・3度 歯髄まで侵され、歯髄炎をおこして痛みにおそわれます。 ここまでくると、神経を抜く根管治療が必要になります。 ・4度 歯冠のエナメル質や象牙質はなくなってしまい、歯髄も死んだ状態です。抜歯などの処置が必要になる場合もあります。 歯周組織に炎症がおこる病気を総称して「歯周病」と呼びますが、このうち、炎症が歯肉に限られているものを「歯肉炎」といいます。 歯肉炎の原因菌は好気性菌と呼ばれ、酸素を好むため歯肉の表面にすみつき、炎症を引き起こします。 炎症をおこして腫(は)れてくるのは、歯と歯の間の歯肉です。健康な歯肉はピンク色をしていますが、歯肉炎になると三角の部分が赤くなり、腫れて盛り上がって見えます。炎症が進むにつれて、歯肉はさらに赤く腫れ上がり、ブヨブヨしてきます。