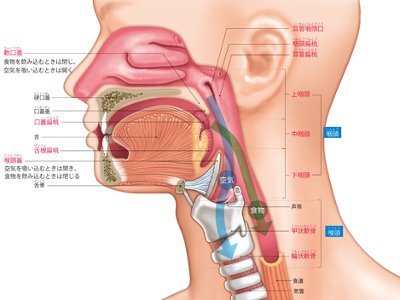

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

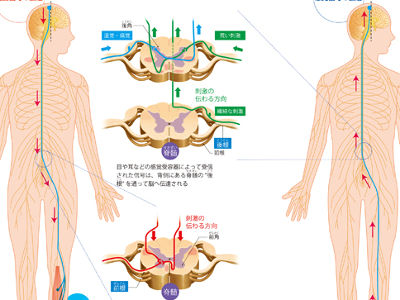

感覚神経と運動神経

末梢神経は、感覚神経と運動神経の2つに分けられます。 感覚神経には、脊髄神経後根のほか、「内耳神経」、「視神経」、「嗅神経」などがあります。 聞く、見る、触れる、嗅ぐなどの体外から受けた刺激に興奮して、脳の中枢にそれらの情報を伝える神経です。 感覚神経は伝達経路が末端から中央・中心に向かっているので「求心性神経」とも呼ばれます。 多くの脊髄神経では、皮膚の触覚・味覚を伝える感覚神経は、運動神経と混ざった形でからだ中に張り巡らされています。 運動神経は、大脳皮質から発せられた指令を、からだの各部位に伝えるための神経です。 伝達経路が中枢から末端、遠方に向かっているので「遠心性神経」とも呼ばれます。 また、向かった先が骨格筋の場合は「体性運動神経」、分泌腺や内臓の平滑筋の場合は「自律神経」となります。

血糖値検査の目的

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。

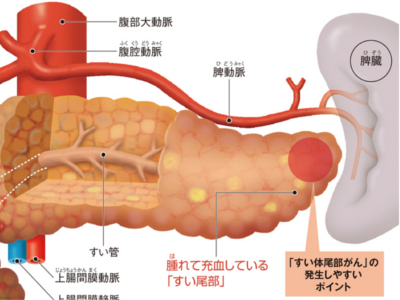

すい臓の病気の仕組み(すい炎/すいがん/糖尿病)

すい臓は胃の後ろにあります。そのためすい炎やすいがんになると、上腹部の痛み・不快感のほか、食欲不振、消化吸収障害などが生じます。 急性すい炎と慢性すい炎があります。前者はすい臓が分泌する消化酵素(すい液)によって自身を消化してしまうもので、上腹部の激痛、発熱、吐き気・嘔吐などの症状がみられます。後者は、炎症によりすい臓の機能を担う細胞(実質細胞)が壊れて抜け落ち、その部分が線維化した状態です。発症当初は上腹部痛がありますが、病気が進むと痛みは軽減し、その代わりに消化吸収障害、糖尿病などを引き起こします。 すい臓から発生する悪性腫瘍で、約9割はすい管(すい臓のなかを網の目のように走る細い管)の細胞から発生します。初期には無症状または上腹部の不快感、食欲不振がみられる程度ですが、進行すると上腹部や背中の痛み、黄疸、腹部のしこりなどが現れます。また、糖尿病を発症することもあります。 軽い急性すい炎ではすい臓がむくんで腫れます。重症では消化酵素が細胞膜や血管などを破壊し、出血や赤黄色のまだら模様がみられます。

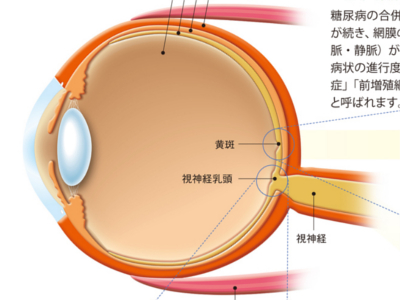

目の病気の仕組み(糖尿病網膜症/網膜静脈閉塞症/網膜剥離)

目の病気のなかでも、網膜に何らかの異常を引き起こす病気は、視覚に大きなダメージを与えます。眼底(主に網膜)に出血がおきる「糖尿病網膜症」や「網膜静脈閉塞症」、網膜がはがれてしまう「網膜剥離」がその代表です。 糖尿病の合併症の一つで、高血糖が続き、網膜の細かな血管(細小動脈・静脈)が障害された状態です。病状の進行度により、「非増殖網膜症」「前増殖網膜症」「増殖網膜症」と呼ばれます。 ・第1段階 非増殖網膜症 障害された血管にコブのようなもの(毛細血管瘤)ができます。このコブから血液中の成分がもれると網膜がむくみます。また、網膜に白いシミのようなもの(白斑)ができたり、傷んだ血管から出血することもあります。 ・第2段階 前増殖網膜症 細小動脈血管に血栓ができると血流が途絶え、神経線維が壊死して、白い斑点(軟性白斑)が出現します。また、血管の太さが不規則になり、不完全でもろい血管(新生血管)が新たにでき始めます。 ・第3段階 増殖網膜症 酸欠状態を切り抜けようと新生血管が硝子体内へ出現します。新生血管はもろいため、出血をおこします。また、新生血管の周囲に膜状の組織(増殖膜)がつくられ、網膜や硝子体を足場に成長。成長過程で増殖膜が収縮し、網膜を引っ張った場合、網膜剥離がおきます。 網膜の静脈が詰まってしまう病気です。平行して走行する動脈が硬化したために静脈が圧迫され、詰まるケースがほとんどです。多くの場合、視神経乳頭のあたりから枝分かれして網膜全体に広がっている網膜動脈・静脈の交差している部分で詰まります。詰まったのちに静脈から出血して網膜に血液があふれてくると、その部分の網膜は光を感知できず、視野が欠損します。 何らかのきっかけで網膜に穴があき、そこから液化した硝子体が流入して、網膜がはがれてしまう病気です。 網膜の穴には、何かのはずみで硝子体に網膜が引っ張られて破れた「裂孔」と、網膜に自然に生じた「円孔」の2種類があります。 図は後部硝子体剥離によって生じた裂孔から網膜剥離へと至る過程を表したものです。 裂孔原性網膜剥離の経過 ①加齢とともに、ゼリー状の硝子体内部が液化して流れ出したり、収縮をおこすと、硝子体が網膜からはがれて前方へ移動する(後部硝子体剥離) ②硝子体が前方へ移動するため、網膜が引っ張られて穴(裂孔)があく ③液化した硝子体が裂孔に流れ込み、神経網膜が色素上皮層からはがれて浮き上がる 「牽引性網膜剥離」と「浸出性網膜剥離」の2つのタイプがあります。 ・牽引性網膜剥離 網膜の血管(新生血管)が硝子体中にのび、硝子体と網膜が癒着し、硝子体は液化する。新生血管の周囲にできた増殖膜が収縮して網膜を引っ張り、剥離させる。糖尿病網膜症に多い ・浸出性網膜剥離 脈絡膜に腫瘍や炎症が生じ、その部分からしみ出た水分(浸出液)が神経網膜と色素上皮層・脈絡膜の間にたまり、網膜を剥離させる