アーク‐とう【アーク灯】

アーク放電を利用した光源。探照灯・映写機・製版などに利用。弧灯。弧光灯。アークライト。

アーベーセー‐しょとう【ABC諸島】

旧オランダ領アンティルを構成していた、ベネズエラ沖のアルバ島・ボネール島・キュラソー島の総称。各島の頭文字から命名。→SSS諸島 →BES諸島

アーメラント‐とう【アーメラント島】

《Ameland》オランダ北部、西フリージア諸島東部の島。北部に砂丘が広がり、南部では牧畜業が行われる。観光保養地としても知られる。行政中心地バルム、本土と航路で結ばれるネス、オランダ東インド会...

アールベルク‐とうげ【アールベルク峠】

《Arlberg》オーストリア西部、チロル州とフォアアールベルク州の州境にある峠。ドナウ川とライン川の分水嶺をなす。標高1802メートル。1884年、全長10キロメートルを超えるトンネルができ、...

アーントーン‐しょとう【アーントーン諸島】

《Ang Thong Island》タイ南部、タイランド湾西部の諸島。サムイ島の北西約30キロメートルに位置し、大小40あまりの島々からなる。石灰岩質の島のまわりにサンゴ礁が発達し、多様な生物が...

1対1の討論

a one-on-one debate

2013年ユネスコの無形文化遺産に和食が登録された

Washoku, or Japanese cuisine, was added to UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list in 2013.

ABC党の代表選当日

the day of the ABC's presidential election

A(の数)がB(の数)を圧倒的に上回る[超える]

A far outnumbers B;A overwhelmingly exceeds B (in number)

AとBの間の関係の透明化を求める

call for transparency in the relationship between A and B

とうぶ【頭部】

[共通する意味] ★人や動物の首から上の部分。[英] the head[使い方]〔頭〕(あたま)▽転んで頭を打った▽彼の根性にはまったく頭が下がる(=敬服する)〔頭〕(かしら)▽頭右!▽尾頭つき...

とうはつ【頭髪】

[共通する意味] ★頭に生えている毛。[英] hair[使い方]〔頭髪〕▽頭髪を整える▽校則の頭髪規定〔髪〕▽髪が薄くなる▽髪をのばす〔髪の毛〕▽髪の毛が落ちている▽額にかかる髪の毛を払う▽縮れ...

とくとう【禿頭】

[共通する意味] ★髪の毛が抜け落ちた頭。[英] baldness[使い方]〔禿〕▽四十歳前にはげになる▽若はげ▽後頭部に十円玉大のはげがある〔禿頭〕(はげあたま)▽彼の親父ははげ頭だ〔禿頭〕(...

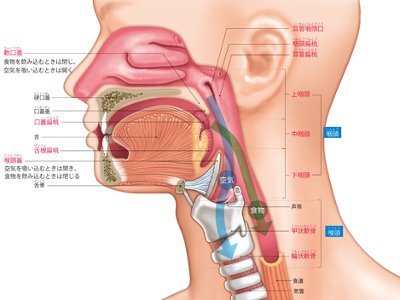

いんとう【咽頭】

[共通する意味] ★口の奥の、気管・食道に続く部分。[英] the throat[使い方]〔喉〕▽もちがのどにつかえる▽歌い過ぎて、のどがかれた▽のどがからからにかわいた〔咽頭〕▽咽頭に炎症を起...

こうとう【喉頭】

[共通する意味] ★口の奥の、気管・食道に続く部分。[英] the throat[使い方]〔喉〕▽もちがのどにつかえる▽歌い過ぎて、のどがかれた▽のどがからからにかわいた〔咽頭〕▽咽頭に炎症を起...

あくせんくとう【悪戦苦闘】

非常な困難の中で、苦しみながら一心に努力をすること。強敵に死にものぐるいで苦しい戦いをすることからいう。▽「悪戦」は不利な状況の中で強敵に苦戦すること。

あくぼくとうせん【悪木盗泉】

たとえ困窮しても、わずかな悪事にも身を近づけないたとえ。悪事に染まるのを戒める語。また、悪事に染まること。▽「悪木」は役に立たない木。また、人を傷つけたり悪臭のある木。「盗泉」は孔子がそこを通ったとき、のどが渇いていたが、その名が悪いといって飲まなかったといわれる泉の名。悪い木の陰で休んだり、悪泉の水を飲んだりしただけでも身が汚れるという意。「盗泉」の説話は『尸子しし』下に見える。

いかいくんとう【位階勲等】

国家が、勲功や功績のあった者を賞するために与えた等級。

いきとうごう【意気投合】

互いの気持ちや考えなどが、ぴったりと一致すること。気が合うことをいう。▽「投合」はぴったりと合う意。「投」も合う、かなう意。

いちぞくろうとう【一族郎党】

血のつながりのある者と、その従者や家来。また、家族や関係者の全員、有力者とその周りにいる利益を同じくする者をもいう。▽「郎党」は家臣の意で、「ろうどう」とも読み、また「郎等」とも書く。

あしかが‐もとうじ【足利基氏】

[1340〜1367]南北朝時代の武将。尊氏の子。初代の鎌倉公方(くぼう)となり、東国に室町幕府の勢力を確立した。

あとうだ‐たかし【阿刀田高】

[1935〜 ]小説家。東京の生まれ。都会的なブラックユーモアと風刺をきかせた短編で評価される。短編集「ナポレオン狂」で直木賞受賞。他に「冷蔵庫より愛をこめて」「新トロイア物語」「だれかに似た人...

アトキンソン【Robert William Atkinson】

[1850〜1929]英国の化学者。明治7年(1874)東京開成学校に招かれて来日。のち東京大学理学部教師として、日本の化学の育成に貢献。日本酒の醸造過程の研究でも知られる。著「日本醸酒編」。

あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】

[1019〜1062]平安中期の陸奥(むつ)の豪族。頼時の子。厨川次郎(くりやがわじろう)ともいう。前九年の役で源頼義・義家父子と戦い、敗死。

あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】

平安中期の陸奥の豪族。頼時の子。貞任の弟。鳥海三郎ともいう。前九年の役で源頼義・義家父子と戦い、降伏して伊予に流刑。生没年未詳。

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

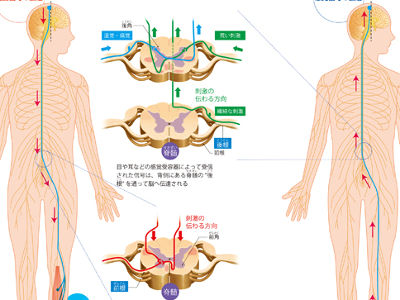

感覚神経と運動神経

末梢神経は、感覚神経と運動神経の2つに分けられます。 感覚神経には、脊髄神経後根のほか、「内耳神経」、「視神経」、「嗅神経」などがあります。 聞く、見る、触れる、嗅ぐなどの体外から受けた刺激に興奮して、脳の中枢にそれらの情報を伝える神経です。 感覚神経は伝達経路が末端から中央・中心に向かっているので「求心性神経」とも呼ばれます。 多くの脊髄神経では、皮膚の触覚・味覚を伝える感覚神経は、運動神経と混ざった形でからだ中に張り巡らされています。 運動神経は、大脳皮質から発せられた指令を、からだの各部位に伝えるための神経です。 伝達経路が中枢から末端、遠方に向かっているので「遠心性神経」とも呼ばれます。 また、向かった先が骨格筋の場合は「体性運動神経」、分泌腺や内臓の平滑筋の場合は「自律神経」となります。

血糖値検査の目的

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。