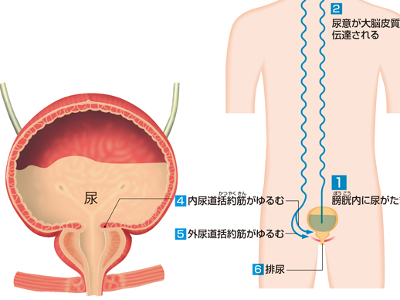

排尿のしくみ

膀胱は、腎臓から送られてきた尿を一時的に蓄えておく器官ですが、蓄えた尿を排泄する役目も担っています。 成人の膀胱は、300~500mlの尿を蓄えることができます。しかし、通常は200~300mlほど尿がたまると、尿意を感じます。 膀胱に尿がたまると、その情報は知覚神経や脊髄を通って大脳へ伝えられます。すると、大脳では排尿の指令が下り、膀胱の壁の平滑筋が反射的に収縮して膀胱の内圧が高まります。また、自分の意思とは無関係に働く内括約筋も自然にゆるみ、排尿の準備が整います。これを「排尿反射」といいます。 しかし、これだけで排尿がおこるわけではありません。尿意をもよおしてもトイレが見つからない場合などは、排尿をがまんしなければなりません。がまんを可能にしているのが、外括約筋です。 外括約筋は意思によってコントロールできる横紋筋です。この外括約筋を自力でゆるめることで、尿はからだの外へ排泄されます。 外括約筋はふだんは閉じたままになっているため、睡眠中などに膀胱がいっぱいになっても、勝手に排尿されることはありません。ただ、膀胱の壁や内括約筋の運動は、反射的に行われます。その反射中枢は脊髄の下部に存在しており、そこに出入りする神経が損傷されると、尿がもれ出す「尿失禁」になってしまいます。 また、乳幼児は脊髄の仙髄という部分での反射だけで排尿がおこりますが、脳の排尿中枢が発達するにしたがって、意思でこの反射をコントロールできるようになります。

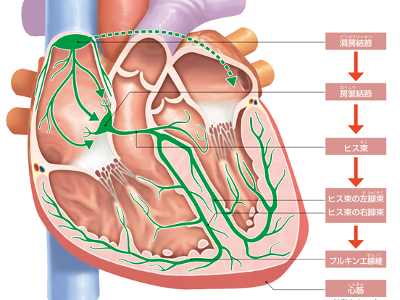

拍動のメカニズム

心臓は、心筋が規則的に収縮と弛緩を繰り返すことによって、一定のリズムで拍動を続けています。 心臓が休むことも大きく乱れることもなく、規則正しく拍動を続けていられるのは、"刺激伝導系"というメカニズムのおかげです。 刺激伝導系の発端は、心臓の運動の司令塔である"洞房結節(右心房の上端にある)"から「動け」という電気刺激の信号が発せられることです。 その信号は右心房の壁を通り、右心室との境界周辺にある房室結節に伝わります。さらに、そこからヒス束→プルキンエ線維(拍動の刺激を伝達する最終部分)に伝わり、最終的に信号に反応した心筋が収縮して拍動が生じます。 この電気信号は、房室結節でとてもゆっくりと伝えられるため、心房と心室では収縮に時間差ができます。 この時間差があることで、心房が収縮し、血液を心室に充満させ、次いで心室が収縮して血液を排出するという流れがスムーズに行われるのです。 血液の循環にあたって、避けなければならないのが血液の逆流です。そこで、血液が一方向だけに流れるように働いているのが、心臓内にある4つの弁です。右心房と右心室の間にある「三尖弁」、左心房と左心室の間にある「僧帽弁」、そして肺動脈への出口にある「肺動脈弁」、大動脈への出口にある「大動脈弁」がそれです。 心臓が静脈から血液を取り込むときには三尖弁と僧帽弁が開き、肺動脈弁と大動脈弁が閉じます。逆に、血液を送り出すときは三尖弁と僧帽弁が閉じ、肺動脈弁と大動脈弁が開くというように、交互に開閉を繰り返して血液の逆流を防いでいます。 安静時と運動時では、心拍数や心拍出量を調節する必要があります。 調節機能としては、心筋が引き伸ばされる力に比例して、心筋細胞自体が収縮力を増すこと。また、自律神経(交感神経、副交感神経)から発せられるシグナルによって、心筋がその時々に必要な心拍をおこし、血液を全身に送り出すことなどがあげられます。 からだの各部位に必要なだけの血液を送る調節は、安静時では毎分の心拍数が70回、心拍出量は5.5L程度ですが、激しい運動を行った直後には、毎分の心拍数は200回以上、血液の拍出量は25Lにも達します。

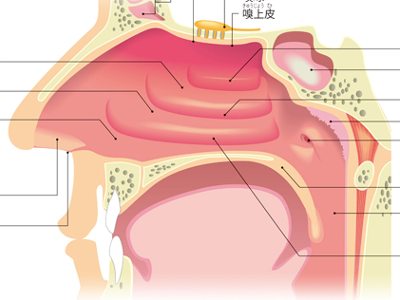

“鼻”の2つのはたらき

鼻は、外側から見える「外鼻」と、孔の中の「鼻腔」とに大きく分けられます。 外鼻の中心を鼻背、目尻の間を鼻根、下方の先端を鼻尖、孔の周りを鼻翼といいます。鼻背の上3分の1ぐらいは骨で硬くなっていますが、それより下は軟骨でできています。 鼻孔から鼻腔に入った空気は、鼻道という空気の通り道を通ります。鼻道は、空気と一緒に吸い込まれた"ほこり"などが気管に入らないように鼻毛や粘膜に覆われており、これらのフィルター効果によって、ほこりを絡め取っています。 鼻腔は、鼻中隔によって左右に分けられて、さらに鼻甲介という横のひだで上、中、下3つに分かれています。鼻から吸い込んだ空気は鼻道・咽頭を通り、気管、肺へと進み、肺から出された空気は再び鼻道から体外へ出されます。 また、鼻中隔と鼻甲介は、毛細血管が通る粘膜に覆われています。鼻腔内では、毛細血管の熱を鼻孔から入った空気に伝えて温め、粘膜上皮から分泌される水分で空気に適度な湿気を与えています。このため、鼻道を通過した空気は、温度25~37℃、湿度35~80%の状態に調整されます。 上鼻道内の天井部の粘膜には、「嗅上皮」という切手1枚程度のスペースがあり、においを感知する嗅細胞が200万個も存在します。ここで"においの元"を感知します。 においの元は、空気とともに鼻から入ってくる化学物質です。 鼻腔内の粘液で融解された化学物質は、嗅上皮にある嗅細胞から出る"嗅小毛"という線毛にとらえられ、においの電気信号となります。 においの信号が、嗅球に伝達され、知覚します。さらに、大脳がこの信号を処理すると、においの識別が行われます。 鼻づまりなどをおこし、口で呼吸をしているときには、においがわからなくなります。これは、化学物質が嗅上皮に届かないことによって、においの信号が脳に届きにくいことからおこる現象です。