AST・ALT・γ-GTP検査の目的

肝臓・胆道などのトラブルをチェック AST、ALT、γ-GTPは、肝臓病や胆道系の病気を調べるための検査です。これらの検査だけで、肝臓病や胆道系の病気を診断することはできませんが、肝臓に障害があるかどうかを調べる第一段階の検査として、重要な意味をもつ検査です。いずれも採血して、血液中のそれぞれの値を計ります。 ASTは、心筋や肝臓、骨格筋、腎臓などに多く含まれているため、これらの臓器の細胞の障害は、血液中のASTにもすぐに反映されます。また、ALTは、とくに肝細胞の変性や壊死に敏感に反応します。そのため、肝臓病を診断するためには、ASTと肝臓の病変に敏感に反応するALTを必ず併せて調べることが重要になります。 γ-GTPは、肝臓では胆管系に多く分布しており、肝臓に毒性のある薬やアルコールに敏感に反応します。また、γ-GTPは胆道系酵素とも呼ばれており、黄疸の鑑別にも有効で、ASTやALTよりも早く異常値を示すため、スクリーニング(ふるい分け)検査としてよく用いられます。 ASTとALTに異常値が出た場合は、急性肝炎や慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、肝臓がん、閉塞性黄疸などが考えられます。また、甲状腺機能亢進症や貧血などでも、AST・ALTが上昇します。ASTは心筋にも多く含まれているため、ASTの高値では心筋梗塞も疑われます。 ただ、両者の値は、肝細胞がどの程度壊れているかを示すものです。肝細胞の再生能力は非常に強いので、多少基準値から外れていても、壊れた分を再生できればとくに問題はありません。 また、ASTとALTは、両者のバランスを見ることも大切です。通常、ASTとALTはほぼ同じ値を示しますが、病気によってはASTとALTの比が変わってくることがあります。 γ-GTPが上昇する第1の要因は、肝臓の薬物代謝酵素が活性化していることです。 多くの薬は、肝臓のミクロゾームという部分にある薬物代謝酵素によって分解、解毒されます。γ-GTPもこの酵素の一種で、常に分解すべき物質が送り込まれていると、活性が高まり、血液中の値が上昇します。 γ-GTPの上昇にかかわる薬には、睡眠薬や抗けいれん薬のフェニトイン、鎮静薬のフェノバルビタール、糖尿病の薬、副腎皮質ホルモン薬などがあります。 また、アルコールも薬物の一種ですから、大量の飲酒を続けていると、アルコール分解酵素の活性が高まり、これを反映してγ-GTPが上昇します。 γ-GTPが上昇する第2の要因は、胆汁の停滞です。がんや胆石などで毛細胆管が圧迫されると、γ-GTPが上昇します。この傾向はASTやALTも同じなので、三者が同じように高値を示す場合は、胆道系の病気が疑われます。一方、γ-GTPだけが高値を示す場合は、第1の要因であげた薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の可能性が高くなります。 AST、ALT、γ-GTPの検査で肝機能低下が疑われるときは、さらに詳しい検査を受けます。 肝臓病の代表ともいえる肝炎は、進行すると肝硬変、さらには肝臓がんへ発展することがあります。 AST、ALT、γ-GTPで「異常なし」の判定を受けた場合でも、大量の飲酒の習慣のある人、血糖値や血中脂質に異常がある人は、要注意です。脂肪肝が潜んでいる可能性がゼロではないからです。 脂肪肝では、とくにγ-GTPが高値を示すのですが、アルコール性肝障害でもγ-GTPが高値にならない人がおり、厚生労働省の調査によると、脂肪肝の患者のうち、γ-GTPが異常値を示したのは全体の3割強にとどまるといった報告もあります。 また本来、非アルコール性の脂肪肝は、肥満による内臓脂肪が原因で、肥満を改善したり、飲酒を制限することで回復する良性の病気です。 しかし、この脂肪肝の一部には、肝硬変に移行し、肝がんを合併する悪性のものがあります。これを非アルコール性脂肪肝炎といいます。

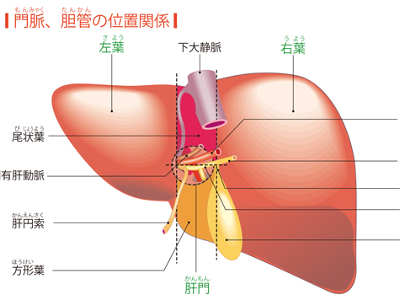

人体最大の臓器―肝臓

肝臓は、重さ約1.5㎏にもなる人体最大の臓器です。上部は横隔膜に、下部は胆のう、胃、十二指腸に接しており、多量の血液を含んでいるため、牛や豚のレバー同様、赤褐色をしています。 肝臓は一見、1つのかたまりのように見えますが、正確には左右2つに分かれており、これを右葉、左葉といいます。 また、多くの臓器では、動脈と静脈の2本の血管が出入りしていますが、肝臓にはもう1本、「門脈」という血管が通っています。 門脈とは胃や腸、すい臓、脾臓、胆のうなどから出た静脈が集まった血管です。肝臓の場合、必要な血液の約80%が門脈から肝臓に入ってきます。 肝臓は、「肝小葉」という直径1mmほどの小さな肝臓組織の集合体です。 肝小葉の周辺の結合組織には、俗に"三つ組"と呼ばれる肝動脈や門脈、胆管の枝が通っており、血液を取り込んだり、胆汁を運び出したりしています。また、肝小葉の中心には肝静脈につながる中心静脈が通っています。 肝小葉をつくっているのは、肝細胞と呼ばれる細胞で、その数は2500億~3000億個もあり、肝機能の中心的な役割を担っています。 肝臓は手術で70%くらいを切除しても、約4カ月で元の大きさに戻り、機能も回復します。これを「肝再生」といいます。 肝細胞の再生能力には、染色体の数が関係しているといわれています。通常の細胞は染色体が46本であるのに対し、肝細胞には染色体を通常の2倍、3倍、4倍ももつものが多く存在します。このことが、驚異的な肝再生を可能にしていると考えられています。

骨・関節の異常(骨粗鬆症/関節リウマチ/脱臼/捻挫)

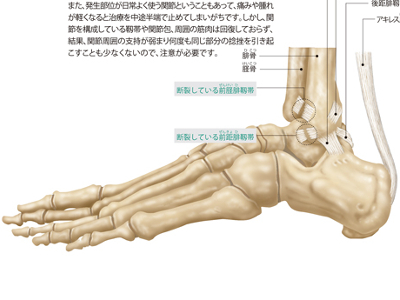

骨・関節に生じるトラブルの代表は、「骨粗鬆症」と、複数の関節に左右対称の関節炎を引き起こす「関節リウマチ」です。どちらも、中高年に多くみられます。 骨を硬く充実させている骨塩(リン酸カルシウムなど)は加齢とともに減少していきます。その減少が過度に進んで、骨の中身がスカスカになり、骨折しやすくなった状態が骨粗鬆症です。 骨粗鬆症の影響が、早い時期から現れるのが"脊椎骨"です。身長が縮んだり、腰痛がおきたり、背中や腰が曲がるなどの症状が現れ、進行すると、上半身の重みで脊椎に圧迫骨折がおきることもあります。また、つまずくなど、ちょっとしたことで大腿骨や手首、腕の付け根を骨折することもよくあります。 骨粗鬆症は、閉経後の女性に多くみられます。これは女性ホルモンのエストロゲンの分泌が減少し、骨吸収がすすむためです。 今もなお原因解明の途上にある病気ですが、自己免疫による炎症が関与していると考えられています。 関節は関節包という「袋」で覆われています。その内側にある滑膜という部分から関節をスムーズに動かすための関節液が分泌されています。この滑膜に炎症がおこると、滑膜が増殖して軟骨や骨を侵食して破壊してしまい、やがて関節全体が変形して、その機能が障害されていきます。 炎症が進行、悪化すると骨の破壊や関節機能の障害はもとより、心臓、肺、腎臓などの器官への合併症を引き起こすこともあります。 関節組織には骨と骨が向かい合っている面があり、この面の位置関係が外的な力や病的な原因で本来の状態からずれてしまった状態を「脱臼」といいます。 外力により発生する脱臼を「外傷性脱臼」といいます。全身の関節でおこりますが、主に肩鎖(けんさ)関節、肩関節、肘(ちゅう)関節、指関節など上肢の関節に多くみられます。 病的な原因の脱臼は、化膿性関節炎などが原因で関節内に膿がたまってしまい、関節包が過度に伸張した状態になったり、慢性関節リウマチで靱帯や関節包がゆるんでしまうとおこります。 また、一度脱臼をおこした関節は、支える組織の修復が不十分な場合、軽微な外力で脱臼を繰り返してしまうことがあります。これを「反復性脱臼」といいます。 脱臼の症状は、弾発性固定(関節が動かない)、関節部の変形や疼痛、腫脹(しゅちょう)を伴います。発生頻度は青・壮年に高く、小児や高齢者では比較的低くなっています。小児や高齢者の骨は青・壮年に比べて硬度が低く、外力が働いた場合に脱臼ではなく骨折をおこすためと考えられています。 捻挫は、関節が可動域を超える運動をしいられて、一時的に偏位する(一方に偏る)ことによっておこります。 骨と骨をつないでいる関節は、衝撃が集まりやすく障害を受けやすい部位です。具体的には、関節を包む関節包や、関節を補強する靱帯が損傷します。 関節は動かせる範囲が決まっており、継続して力のかかる動きには弱いため、運動時に限らず日常生活でも捻挫はよく引き起こされます。"むち打ち症""突き指"などは日常生活でおこる捻挫の代表例です。 捻挫をおこすと、患部に熱感や腫脹、痛みなどを伴う炎症が発症します。損傷が重度のケースでは、骨折や靱帯断裂があり、これらは放置すると、運動障害や関節の軸変形になる可能性があるので、自己判断に頼らずに初期の診断をしっかりと行う必要があります。 また、発生部位が日常よく使う関節ということもあって、痛みや腫れが軽くなると治療を中途半端で止めてしまいがちです。しかし、関節を構成している靱帯や関節包、周囲の筋肉は回復しておらず、結果、関節周囲の支持が弱まり何度も同じ部分の捻挫を引き起こすことも少なくないので、注意が必要です。