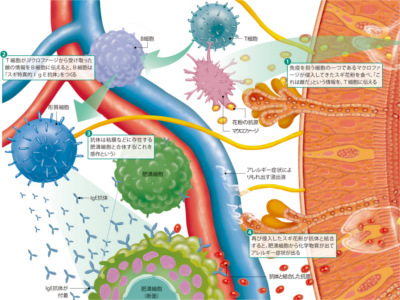

花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

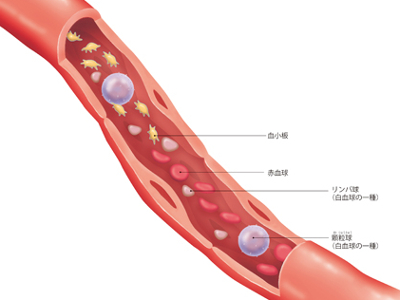

血液(血球)のプロフィール

血液は赤血球、白血球、リンパ球、血小板を含めた有形成分(細胞)が40~45%、液体成分の血漿が55~60%で構成されています。有形成分は、ほとんどが赤血球であり、白血球やリンパ球、血小板は1%程度しか含まれていません。 血液は心臓から血管を流れて、からだのすみずみまで酸素と栄養を運び、二酸化炭素や老廃物を回収して、再び心臓へ戻ってきます。 また、血液は体内に侵入してきたウイルスや細菌を白血球で撃退したり(免疫構造)、血管壁が破損したときに凝固して破損個所を修復したりします。さらには、各器官のはたらきを調整するための"情報伝達"の役目も担っています。 血液成分の約半分を占める赤血球は、直径6~9μm(1μm=1000分の1mm)。中央がへこんだ円盤状の細胞です。 その名のとおり赤色で、核をもたず柔軟性に富み、簡単に変形可能なため、毛細血管の薄い壁を通過できます。 からだ全体の血液中には、20~25兆個もの赤血球が存在し、酸素を運び、二酸化炭素を回収する工程を繰り返しています。主成分はヘモグロビンという鉄を含む色素です。 赤血球は約4カ月で寿命を迎え、時期がくると肝臓や脾臓で破壊されますが、ヘモグロビンは胆汁の成分、ビリルビンとして再利用されます。 白血球は無色で細胞内に核をもっています。 白血球には「顆粒球」「リンパ球」「単球」の3つの種類があります。1m3に6000個程度存在し、血流にのり全身を巡ります。 顆粒球は、好塩基球、好中球、好酸球に分かれ、それぞれが殺菌物質を放出します。 リンパ球にはヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞があり、B細胞は体内に侵入した病原体を攻撃する抗体をつくります。 単球は不要になった細胞を取り込み、マクロファージとなって破壊するなど、外敵の侵入を感知し、攻撃します。 血小板は核のない細胞で、骨髄のなかにある細胞、巨核球の一部がちぎれた断片からできています。通常は円形をしていますが、活動するときには突起を出して形を変化させます。 血小板は損傷部分から血液の流出(出血)があると損傷部位に集まり、一時的に傷口をふさぎます。 その後、血液中のたんぱく質である"フィブリノーゲン"が糸状のフィブリンに変化し、そこに赤血球や白血球がからみついて、血液のかたまりをつくります。さらに血漿のなかにある凝固因子に働きかけて止血します。 血漿は、淡黄色をした血液の液体成分です。約9割が水分であり、そのほかは血液の浸透圧(水分)を調整するアルブミン、外敵を攻撃するグロブリン、血液凝固を助けるフィブリノーゲンなどのたんぱく質、ブドウ糖、アミノ酸、脂肪、塩化ナトリウム、イオンなどで構成されています。 主に、水分、塩分、無機質などの栄養やホルモンを溶かし込み、必要な場所まで運んで栄養として与え、そこから老廃物を引き取るはたらきをします。

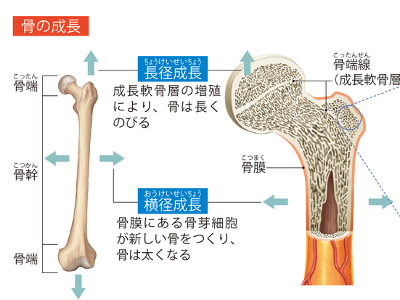

血液を生み出す骨の作用

骨の中心部には、骨髄腔(脊柱管)と呼ばれる空洞があります。この骨髄腔のまわりには、スポンジのような隙間のある組織があり、そこに赤い色をした骨髄が詰まっています。これが血液の生成にかかわり、別名造血器官と呼ばれる、「赤色骨髄」です。なお、骨髄には黄色い骨髄、すなわち黄色骨髄というものもあります。これは、赤色骨髄が脂肪の増加により黄色くなり、造血機能を失った骨髄です。 赤色骨髄が血液の生成にかかわる所以は、"血球芽細胞"がつくられているからです。 血液中には、酸素を運搬する赤血球をはじめ、止血を担う血小板、体内に侵入したウイルスなどを排除するしくみ-免疫を担当する白血球などの血液細胞が含まれていますが、血球芽細胞は将来、これらすべての血液細胞になりうる能力をもった細胞です。 血球芽細胞はさまざまな因子の作用を受け、赤血球、血小板、白血球などに変化し、血液中に流れ出ていきます。 骨は成分の約6割をリン酸カルシウムや炭酸カルシウム、リン酸マグネシウムなどの無機塩類で占めていますが、発育に伴って長く太く成長していきます。 骨の端を「骨端」、上と下の骨端に挟まれた部分を「骨幹」といいます。子どもの骨には上下両方の骨端と骨幹の境目あたりに、軟骨が集まった成長軟骨層が存在します。この部位の軟骨は増殖しながら、やがて骨に置き換わります。これによって骨が長くなるのです。 一方、骨膜にある骨芽細胞は、骨膜の内側に新しい骨をつくり、骨を太くしていきます。 この2つのメカニズムにより、常に新しい骨がつくられ成長していくのが骨の新生です。 では、骨の新生以前にあった古い骨はどうなるのかというと、破骨細胞という細胞が破壊します。 骨の新生と破壊、相反する細胞がバランスよく働くことで骨は新陳代謝を図り、常に再構築されています。成長期においては新生が上まわるため骨を成長させているわけです。 骨折の直後には、骨の血管から出血した血液が固まり、折れた骨の隙間を一時的に埋めます。その後、折れた部分の骨膜に骨芽細胞が集まり、増殖して網目状になり、仮骨(線維組織)をつくります。この仮骨がカルシウムの沈着で徐々に硬くなり、破骨細胞により再吸収され、元の形状に修復されます。

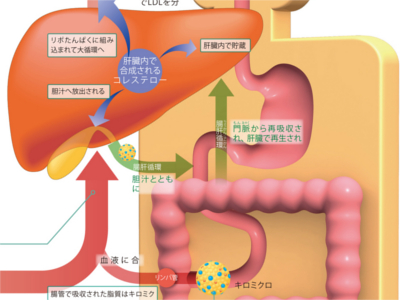

コレステロールの循環

コレステロールは、細胞膜の構成成分となったり、ホルモンや胆汁酸の材料となるなど、からだにとって有益なはたらきをしています。しかし、血液中のコレステロールが増えると動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞・狭心症・脳梗塞など重大な病気を招く可能性が高まります。 血液中の脂質は、リポたんぱく(コレステロールや中性脂肪を芯とし、その表面が水に溶けやすいリン脂質などで覆われたもの)として存在している。その一種であるLDLは、主にコレステロールを全身に運ぶ役割を担っている。 細胞に取り込まれたLDLのコレステロールは、小胞体でACAT(アシルCoAコレステロールアシルトランスフェラーゼ)という酵素の作用でコレステリルエステルに変換され、貯蔵される。また、遊離コレステロールに変換されてホルモン合成に利用される。 利用されないコレステロールはHDL(リポたんぱくの一種)に取り込まれて肝臓に運ばれる。また、HDLは血中LDLからもコレステリルエステルを受け取る。 全身の細胞から運ばれてきたLDLとHDLは、肝臓の細胞内に取り込まれ、リポたんぱくとして再利用される。 腸管で吸収された脂質はキロミクロン(リポたんぱくの一種)としてリンパ液・血液を流れるが、その後、肝臓の細胞に取り込まれ、リポたんぱくとして再利用。

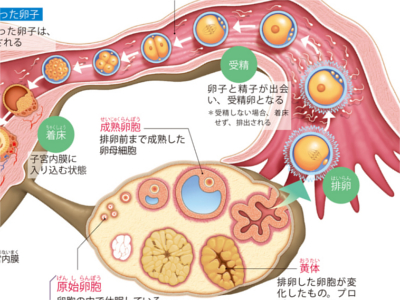

受精と排卵のメカニズム

思春期になると、脳の下垂体から"卵胞刺激ホルモン"と、"黄体ホルモン"が分泌され、卵巣内膜内の原始卵胞(成熟していない卵胞)が活動を始めます。 卵胞が成熟(成熟卵胞)すると卵胞の膜が破裂し、なかの卵子は卵巣の外に排出されます。この状態が「排卵」です。 卵巣からの排卵は月に一度、月経周期に合わせて、左右どちらかの卵巣から行われます。 排卵が終わった卵胞は黄体に変わり、プロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌します。 このホルモン分泌で子宮内膜に厚みが増し、受精卵が着床しやすくなります。 排卵された卵細胞(卵子)は卵管に取り込まれ、厚みが増した内膜の子宮へと送られます。 受精はこの卵管内で行われ、受精卵となって子宮内膜に着床します。受精をしなかった場合、厚みを増した内膜ははがれ落ち、受精しなかった卵子や血液とともに、膣から"経血"として排出されます。 月経の周期には、個人差がありますが、平均28日周期で、5日間続きます。 月経後は次の排卵への準備が始まります。排卵日は次の月経開始日の14日前です。 卵子は、直径0.1~0.2mm。人体でもっとも大きな細胞です。卵子の外側は顆粒膜細胞が囲み、内側にはたんぱく質でできた透明帯という膜が張り、さらにその内側に、母親の遺伝子を伝える23本の染色体をもつ核が入った卵細胞質があります。 卵子の元となる始原生殖細胞は、胎児の頃から存在しています。始原生殖細胞は、胎児のうちから卵原細胞→卵祖細胞→卵母細胞へ姿を変えて、卵胞という袋のなかで休眠期に入ります。この状態が原始卵胞です。 やがて思春期になると、休眠していた卵母細胞が活動を再開し、数回の減数分裂を繰り返し、23個の染色体をもつ細胞になります。このうち、たった1つの細胞が卵子となり、それ以外は消滅します。

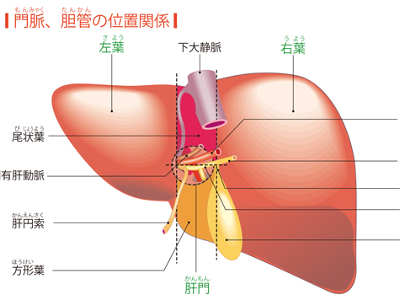

人体最大の臓器―肝臓

肝臓は、重さ約1.5㎏にもなる人体最大の臓器です。上部は横隔膜に、下部は胆のう、胃、十二指腸に接しており、多量の血液を含んでいるため、牛や豚のレバー同様、赤褐色をしています。 肝臓は一見、1つのかたまりのように見えますが、正確には左右2つに分かれており、これを右葉、左葉といいます。 また、多くの臓器では、動脈と静脈の2本の血管が出入りしていますが、肝臓にはもう1本、「門脈」という血管が通っています。 門脈とは胃や腸、すい臓、脾臓、胆のうなどから出た静脈が集まった血管です。肝臓の場合、必要な血液の約80%が門脈から肝臓に入ってきます。 肝臓は、「肝小葉」という直径1mmほどの小さな肝臓組織の集合体です。 肝小葉の周辺の結合組織には、俗に"三つ組"と呼ばれる肝動脈や門脈、胆管の枝が通っており、血液を取り込んだり、胆汁を運び出したりしています。また、肝小葉の中心には肝静脈につながる中心静脈が通っています。 肝小葉をつくっているのは、肝細胞と呼ばれる細胞で、その数は2500億~3000億個もあり、肝機能の中心的な役割を担っています。 肝臓は手術で70%くらいを切除しても、約4カ月で元の大きさに戻り、機能も回復します。これを「肝再生」といいます。 肝細胞の再生能力には、染色体の数が関係しているといわれています。通常の細胞は染色体が46本であるのに対し、肝細胞には染色体を通常の2倍、3倍、4倍ももつものが多く存在します。このことが、驚異的な肝再生を可能にしていると考えられています。

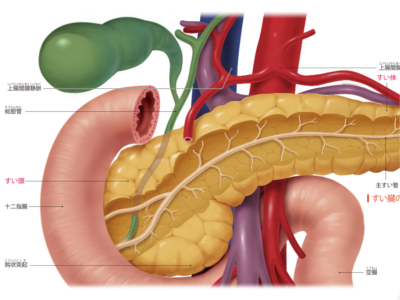

すい臓のはたらき

すい臓は胃の裏側、脊椎の間に位置する長さ15㎝ほどの小さな臓器です。 形はおたまじゃくしに似た横長。右端は「十二指腸」に抱え込まれるように接し、左端は「脾臓」と隣り合っています。十二指腸に接している部分を「すい頭部」、中間を「すい体部」、脾臓に接している部分を「すい尾部」といいます。 すい臓は肝臓に次ぐ大きさをもつ腺組織で、消化液を分泌する"外分泌部"と、ホルモンを分泌する"内分泌部"からなっています。 外分泌部は枝分かれした導管と、その末端につながる腺房からできており、すい液の主成分である消化酵素は腺房の腺房細胞から、水分や電解質は導管から分泌されます。これを「外分泌」といいます。 腺房細胞から分泌されたすい液は、導管を通って送り出されます。導管は合流を重ねながら、次第に太い1本の管になり(主すい管といいます)すい液は、主すい管を通って、十二指腸へと運ばれます。 また、すい臓には、ホルモンを分泌する機能もあります。これを「内分泌」といい、内分泌部で行われます。 内分泌部は外分泌組織のなかに点在し、顕微鏡で見ると海に浮かぶ島のようにも見えることから、発見者の名前をとって「ランゲルハンス島(すい島ともいう)」と呼ばれています。ランゲルハンス島は特別な細胞の小さな集団で、すい臓全体に100万個以上の島があるといわれています。 ランゲルハンス島ではインスリン、グルカゴン、ソマトスタチンなどのホルモンが分泌されています。これらのホルモンは、島をとりまく毛細血管に分泌され、血液にのって全身へと運ばれます。

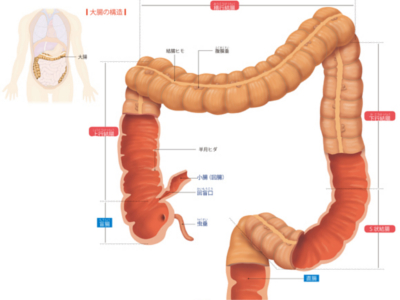

大腸のプロフィール

大腸は小腸から続く腸の最後にあたる部分で、小腸の外側を囲むようにして存在しています。 太さは小腸の約2倍、長さは成人で約1.5mあり、大部分は結腸が占めています 結腸は、盲腸から上へ向かう「上行結腸」、横へ伸びる「横行結腸」、上から下へ向かう「下行結腸」、下行結腸と直腸をS字で結ぶように伸びる「S状結腸」-の4つの部位からなります。 結腸の内壁は粘膜の層で覆われており、粘膜にある腸腺から粘液などが分泌されています。 小腸で消化・吸収が終わった消化物の残滓(かす)は、結腸の蠕動運動によって直腸へと運ばれます。その間に水分が吸収され、粘液などが混ざり合って便が形成されます。 S状結腸と肛門をつなぐ直腸は、長さ20㎝ほどの器官です。直腸には消化・吸収といった機能はなく、結腸でつくられた便が肛門から排出されるまで、一時ためておく場所として機能しています。 盲腸は小腸から続く部分です。小腸との境目の回盲口には弁があり、内容物の逆流を防いでいます。鳥や草食動物では、盲腸は消化機能をもつ器官として発達していますが、人における盲腸には、とくに役割はありません。 また、盲腸の先端には、「虫垂」といって、長さ数㎝、直径0.5~1㎝ほどの袋状の器官がついています。俗にいう"盲腸"という病気は、この虫垂に炎症がおこる病気で、正しくは"虫垂炎"といいます。虫垂はリンパ組織が発達しているため、免疫機能に関係するはたらきをしているのではないかと考えられていますが、炎症がおきて虫垂を切除しても内臓機能に影響はありません。

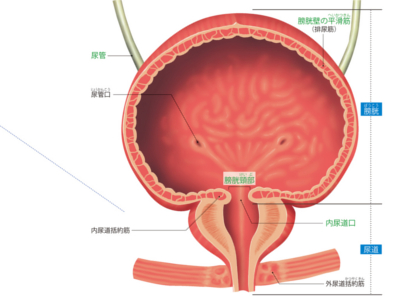

尿を蓄えて排泄する膀胱と尿道

膀胱は、腎臓でつくられた尿を一時的にためておく袋状の器官です。 位置は、恥骨の後方-。膀胱の後ろには直腸があり、女性では子宮と膣に接しています。 膀胱の上部には尿管が左右2つ開口しており、これを尿管口といいます。 また、下部の出口は内尿道口といい、その付近を膀胱頸部といいます。 膀胱の壁は、外側に平滑筋の層があり、内側は粘膜で覆われています。 平滑筋の層には伸縮性があり、膀胱が空のときは1㎝ほどの厚さがありますが、尿がたまってくると引き伸ばされ、3mmほどに薄くなります。 成人の膀胱の容量は約300~500mlです。膀胱はこれだけの尿を蓄える器官であると同時に、たまった尿を排泄する器官でもあります。 尿道は膀胱の尿の出口(内尿道口)と、体外への尿の出口(外尿道口)をつなぐ管状の器官です。 内尿道口の付近には、自分の意思とは無関係に働く"内尿道括約筋"と、自分の意思で働かせられる"外尿道括約筋"があります。 両方の括約筋をゆるめることで尿が尿道に流れ込み、外尿道口から排泄されます。 腎小体でつくられた原尿は尿細管で再吸収され、尿になります。この尿の輸送路を「尿路」といい、腎杯から、腎盂、尿管、膀胱、尿道までを指します。また、腎盂から尿管までを「上部尿路」、膀胱から尿道までを「下部尿路」と呼んでいます。 また、腎杯、腎盂、尿管の壁には平滑筋があり、蠕動運動による収縮の波で、尿を膀胱へと運んでいきます。

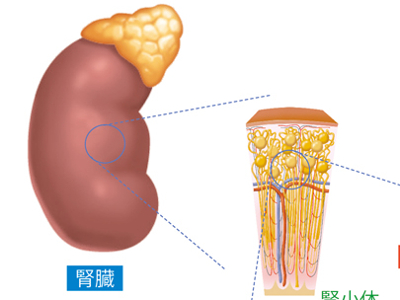

ネフロンのしくみ

腎臓の主なはたらきは、血液をろ過して尿をつくることですが、その中枢ともいえるシステムが「ネフロン」です。 ネフロンとは、糸球体とボーマンのうからなる腎小体と、腎小体から続く尿細管までを一つの単位として表わす言葉です。 腎臓はネフロンの集合体であり、左右の腎臓にはそれぞれ約100万個、合計約200万個ものネフロンが存在するといわれています。 ただし、常に働いているのは、ネフロン全体の6~10%ほどです。ネフロンは交代で働くようになっており、かなりの余裕をもって機能しているといえます。 そのため、腎炎などの病気でネフロンの機能の一部が失われても、残りのネフロンによって機能はカバーされます。 ネフロンの糸球体は、毛細血管が糸玉のように丸く集まってできています。大きさは0.2mmほどで、かろうじて肉眼で見ることができます。 腎臓に流れ込んだ血液は、糸球体の毛細血管を通過する間にろ過されます。毛細血管の壁は3層構造になっており、内側から「毛細血管内皮細胞」「糸球体基底膜」「足細胞」といいます。 毛細血管内皮細胞には、直径50~100mmほどの孔がたくさん開いているため、透過性が高くなっています。糸球体基底膜は、細かな線維が絡み合っており、また、足細胞には約5~10mmの小さな孔があるため、赤血球・白血球・血小板やたんぱく質などの大きな分子は通過できません。 糸球体は、血液を段階的にろ過するシステムになっています。 糸球体でろ過された原尿は、皮質と髄質のなかを複雑に走る尿細管で再吸収されます。 尿細管は、糸球体を出て皮質から髄質に向かう「近位尿細管」「下行脚」、Uターンして皮質に向かう「上行脚」「遠位尿細管」と続きますが、ここまではほかの尿細管との分岐や合流が一切ない1本道です。 遠位尿細管の最後は集合管に合流します。 集合管では、ホルモンなどの作用を受けて、最終的な尿の成分調整が行われます。たとえば、脳下垂体から分泌されるバソプレシンというホルモンは、集合管の細胞膜に働きかけて、水を通しやすくします。結果、水が再吸収され、尿が濃縮されて濃い尿がつくられます。 こうして原尿の約1%が尿として腎杯に注がれ、腎盂を通って尿管へと運ばれます。