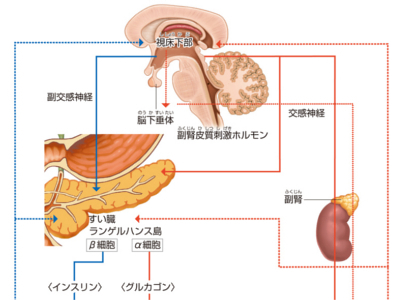

すい臓から分泌されるホルモン

消化・吸収を助けるすい液は、無色透明、無臭、わずかに粘り気をおびた液体で、三大栄養素である糖質、たんぱく質、脂肪を分解する消化酵素が含まれています。 糖質は、消化酵素によって「単糖」に分解・吸収されます。すい液に含まれる糖質分解酵素である、「アミラーゼ」は、でんぷんをまず二糖類(単糖類が2つ結合した物資。麦芽糖、ショ糖、乳糖など)に分解します。 さらに小腸でブドウ糖などの単糖類に分解されて吸収されます。 また小腸ではラクターゼが二糖類の乳糖を、ブドウ糖やガラクトースといった単糖類に分解します。 たんぱく質は、数種類のアミノ酸が数個~数十個つながった「ペプチド」という物質でできています。 すい液にはトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼなどのたんぱく質分解酵素が含まれており、それぞれ独自にペプチドを切り離します。 切り離されたペプチドは、小腸でさらに分解されて吸収されます。また、エラスターゼには、線維を分解する作用もあります。 脂肪は、すい液に含まれるリパーゼなどの脂肪分解酵素によって、脂肪酸とグリセリンに分解・吸収されます。 また、すい液には消化酵素以外にも、すい管から分泌されるアルカリ性物質の重炭酸塩が多量に含まれています。これによってすい液は弱アルカリ性となり、強い酸性の胃酸を中和しています。 するホルモンを分泌 すい臓から分泌されるホルモンは、インスリンやグルカゴンなどで、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値という)をコントロールするはたらきがあります。 インスリンは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓のなかに取り込んだり、ブドウ糖からグリコーゲンをつくって肝臓に貯蔵するなどして、血糖値を下げます。 また、インスリンには、脂肪の分解を抑えて体内に蓄積するはたらきもあります。 グルカゴンは、血糖値が著しく低下したときに分泌されます。 肝臓に蓄えられたグリコーゲンからブドウ糖をつくって血液中に送り込んだり、体内のアミノ酸や脂肪から新たにブドウ糖をつくるなどして、血糖値を上昇させます。 また、脂肪細胞を刺激して、中性脂肪の分解を促す作用もあります。 さらにすい臓では、「ソマトスタチン」といって、インスリンやグルカゴンの分泌を抑制するホルモンも分泌されています。

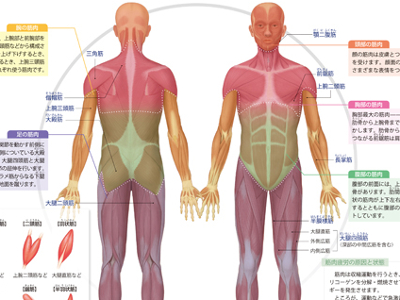

全身に張り巡らされた骨格筋

筋肉は収縮運動を行うとき、細胞内のブドウ糖やグリコーゲンを分解・燃焼させて、運動のためのエネルギーを発生させます。 ところが、運動などで急激に筋肉を使うと、細胞内の酸素が不足して糖の分解が上手くいかず、乳酸がたまります。すると筋肉の収縮がスムーズでなくなり、痛みを伴うようになります。これが"筋肉疲労"です。 また、運動をしなくても、長時間同じ姿勢で作業をしていることで、血液がいきわたらなくなって筋肉疲労が生じ、肩こり、腰痛などを引き起こします。

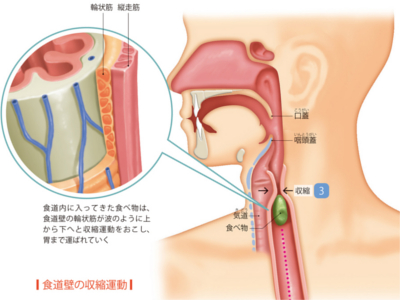

食べ物が胃へ運ばれるしかけ

食道の役割は、口のなかで噛み砕かれた食べ物や水分を、胃へ送り込むことです。 ただ、食べ物は、自然に胃へと流れ落ちるわけではありません。食道のうねうねとした運動-蠕動運動によって、強制的に胃へと運ばれるのです。そのため、横になっていても、たとえ逆立ちしていたとしても、重力に関係なく食べ物は胃へ運ばれます。 食道の蠕動運動を担っているのは、食道壁にある固有筋層です。輪状筋が上から順に次々と収縮運動をすることで、ゆっくりと食べ物を胃へと押し運んでいきます。食べ物が食道を通過する時間は水分で1~10秒、固形物で30~60秒。胃に届くまでは水分で1秒、固形物で5~6秒です。 一方で、食道には胃からの逆流を防ぐ"防御機能"も備わっています。食道と胃の接合部である「噴門」に、「下部食道括約筋」があり、胃への入り口の開閉を調節しているのです。 括約筋とは、収縮することで管状の器官を閉じる作用をもつ筋肉のことで、ふだんは下部食道括約筋が収縮して、噴門が閉じられています。 しかし、食べ物が噴門に到達すると、下部食道括約筋がゆるんで噴門が開き、食べ物を胃へと通します。そして、食べ物が通過すると、噴門は再び閉じます。これを「噴門反射」といいます。 「のどもと過ぎれば熱さ忘れる」という諺がありますが、食道の粘膜の感覚は、あまり敏感ではありません。しかし、食べ物や飲み物の刺激には鈍感でも、実際には熱いものや強いアルコール、たばこなどの影響によって、食道の粘膜は障害されます。 とくにアルコールやたばこによる過剰な刺激は、食道炎や食道がんの原因にもなります。食べ物を飲み込むときに痛みがある、しみたり、つかえる感じがあるなどの場合は要注意です。 食道の粘膜には、胃液に含まれる強力な酸や消化酵素を防御する機能はありません。そのため、胃液の逆流にさらされていると、容易に粘膜が傷害されてしまいます。 胃液が逆流する原因は、下部食道括約筋がうまく働かないことが考えられます。また、胃の上部が横隔膜の上に脱出した状態になる「食道裂孔ヘルニア」(235頁)も、胃液を逆流させる大きな原因となります。

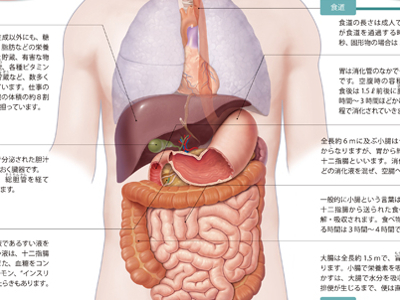

食べ物がたどる経路

消化器は、食べ物の消化と吸収にかかわる臓器の総称です。 消化とは、食べ物に含まれる栄養素を、吸収できる形まで胃液や胆汁などの消化液を使って分解するはたらきをいいます。一方、吸収とは、分解された栄養素を全身へ送るために、血液やリンパ液に取り込むはたらきのことです。 消化器には、食べ物の経路となる食道や胃、小腸、大腸などの消化管のほか、肝臓や胆のう、すい臓といった臓器が含まれます。 肝臓は、胆汁の生成をはじめ、有害物質の無毒化、また、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解や再合成などをつかさどっています。 胆のうは、脂っこいものを食べたときに肝臓でつくられた胆汁を十二指腸へ分泌します。 すい臓は、すい液を分泌して、腸内の塩酸を中和したり、たんぱく質や糖質、脂質の消化吸収を促しています。 これらの臓器すべてが連携することによって、食べ物の消化・吸収がスムーズに行われます。

通風のメカニズム

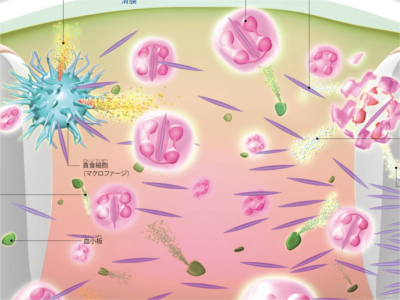

ある日突然、足の親指の付け根の関節が赤く腫れ、激烈な痛みに襲われる―。痛風発作がおこる背景には、血液中に過剰にあふれ出した尿酸があります。症状は1週間から10日ほどでおさまりますが、油断すると再び同じような発作を繰り返すようになり、やがて腎臓などの内臓も障害されていきます。 血液中の尿酸値が高くなると、余分な尿酸がナトリウム結合して「尿酸塩結晶」がつくられ、関節軟骨やその周辺に沈着します。尿酸塩結晶が関節液中にはがれおちると、体の防御機能を担う白血球の一つである「好中球」を中心とした血液細胞は、結晶を排除しようとして、炎症反応がおこります。これが、激痛や腫れといった痛風発作の原因です。 尿酸塩結晶に攻撃を仕掛けた好中球は、たんぱく分解酵素を含むファゴリソソーム内に尿酸塩結晶を取り込むものの、分解できずこわれてしまいます。このときに関節液中に放出されるリソソーム内の酵素が炎症をおこすもっとも重要な因子です。他にも、血小板からセロトニン、マクロファージからインターロイキン、好中球から活性酸素などさまざまな物質の放出が炎症に関係しています。

尿酸値検査の目的

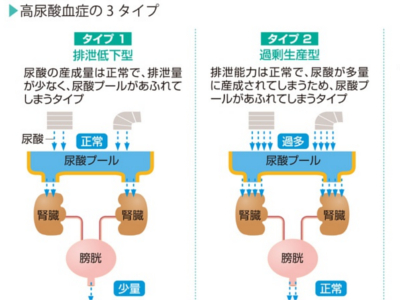

高尿酸血症の有無をチェック 採血して、血液中に含まれる尿酸の量(尿酸値)を計ります。通常、尿酸の8割は尿とともに、残り2割は汗や便とともに排泄されるので、生産と排泄のバランスがとれていれば、尿酸値は基準値の範囲内におさまっています。 しかし、何らかの原因で生産と排泄のバランスが崩れると、血液中に尿酸が増え、尿酸値は上昇します。 ただ、尿酸値は食事や飲酒、運動などの影響を受けやすいものです。絶食、脱水、強度の運動、大量の飲食などで尿酸値は上昇するので、検査前は注意が必要です。また、薬の影響で尿酸値が低値になることがあります。 尿酸値の平均は、男性で約5.5mg/mg、女性で約4.5mg/dlです。基準値は2.1~7.0mg/dl以下とされています。尿酸が血液中に溶けることのできる限度は7.0mg/dlなので、7.1mg/dl以上は高尿酸血症となります。 尿酸値は、尿酸プールから尿酸があふれ出したときに高くなります。そして、尿酸プールがあふれる原因には、以下の3つのタイプがあります。 ①尿酸の排泄量が少な過ぎる (排泄低下型) ②尿酸が多くつくられ過ぎている (過剰生産型) ③過剰生産型と排泄低下型が混合している(混合型) 過剰生産型の原因としては、プリン体代謝の障害や、プリン体を多く含む食品のとり過ぎなどが考えられます。 一方、排泄低下型の原因としては、尿酸をろ過する腎臓の機能低下が考えられます。 両者のおおもとの原因ははっきり解明されていませんが、高尿酸血症は男性に圧倒的に多く、そのほかには遺伝的な体質や生活習慣、肥満や糖尿病が深くかかわっていることがわかっています。また、降圧薬の一種など薬の影響で尿酸値が高くなることもあります。 尿酸値が高いだけでは、これといった自覚症状はありません。しかし、高尿酸血症を放置していると、ある日突然、足の親指の激痛におそわれることがあります。「痛風」の発作です。高尿酸値の第一の問題点は、この痛風発作です。 7.0mg/dl以上の高尿酸値が長年にわたって持続していると、血液中に溶け切らなかった尿酸が、足の親指などの関節のなかで尿酸ナトリウムという結晶(尿酸結晶)をつくります。 尿酸結晶は体内で異物と認識され、白血球がこれを排除するため集まってきて、炎症をおこします。痛風発作とは、尿酸結晶を排除するためにおこった炎症なのです。 また、高尿酸血症は、全身にさまざまな合併症をもたらします。 まず、体内の尿酸が増えると、尿酸を排泄する腎臓や尿路に結晶がたまり、腎不全や腎結石、尿路結石などをおこしやすくなります。 さらに、高尿酸血症は糖尿病や肥満をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を合併することが多く、結果、動脈硬化を促進し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすことがあります。

肥満度検査の目的

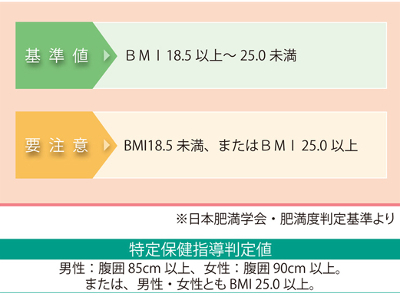

内臓脂肪蓄積・肥満の有無をチェック むかしは、体重測定だけで肥満の有無を判定していましたが、肥満と肥満がもたらす病気の関係が明らかになるにつれ、検査方法も変化してきました。 現在、肥満の判定に用いられているのは、「BMI」と「腹囲」です。BMIと腹囲を総合して、健康上問題となる肥満を判定します。 BMI(BodyMassIndex=ボディ・マス・インデックス)とは、国際的にも広く用いられている体格指数で、体重と身長からBMI値を割り出します。 肥満の定義上、本来は体脂肪量から判定すべきなのですが、BMIは体脂肪を反映することから、肥満を判定する一つの目安として用いられています。 腹囲は、とくに内臓脂肪の蓄積を知るのに有意な検査で、メタボリックシンドロームの診断基準項目の一つにもなっています。 正確には、腹部CT検査などで、内臓脂肪面積が100c㎡以上ある場合に、内臓脂肪型肥満と診断されるのですが、腹囲は内臓脂肪の蓄積(内臓脂肪面積)を反映することから、こちらも肥満判定に用いられています。 BMIや腹囲が基準値を外れる要因、つまりは肥満の要因には、遺伝的素因や性差も関与していますが、何よりも大きいのは生活習慣です。 食べ過ぎによる摂取エネルギーの過剰、運動不足による消費エネルギーの不足が、エネルギー収支のバランスを崩し、体脂肪や体重の増加をまねきます。 また、肥満をまねく生活習慣の下地にはストレス、睡眠不足、自律神経やホルモンバランスの乱れなども関係しています。これらが過食を招いたり、太りやすい体質をつくる場合も少なくありません。 中年以降に太りやすくなる原因としては、基礎代謝の低下があげられます。 基礎代謝とは、呼吸や睡眠、消化など、生命を維持するための活動に必要な最低限のエネルギーのことです。 年をとると活動量が減り、筋肉が落ち、また若い頃のように成長に必要なエネルギーもいらなくなります。 こうして基礎代謝は老化に伴い低下していくのですが、さらに運動不足などが加わると、基礎代謝の低下にも拍車がかかります。 基礎代謝は成人で平均1200kcalとされており、これより低下すればするほど、エネルギー収支のバランスが崩れて太りやすくなります。 肥満、とくに内臓脂肪の蓄積は、さまざまな生活習慣病を合併することで知られています。具体的には脂質異常症をはじめ、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化など。さらには脳卒中や心筋梗塞などの引き金となるといわれています。 また、近年はメタボリックシンドロームの概念からも、内臓脂肪型肥満が問題視されています。 脂肪細胞からは、アディポサイトカインと呼ばれる生理活性物質が分泌されています。 アディポサイトカインには、血糖値の上昇、脂質異常の促進、血圧の上昇にかかわる悪玉アディポサイトカインと、動脈硬化の抑制や糖代謝の改善に働く善玉アディポサイトカイン(アディポネクチンという)があり、健康な体内では善玉と悪玉のバランスが保たれています。 しかし、内臓脂肪が蓄積した状態では、善玉であるアディポネクチンの分泌が低下し、悪玉アディポサイトカインの分泌が過剰になるのです。 このアンバランスが生活習慣病の連鎖を引き起こし、動脈硬化を促進させると考えられています。 そのほかにも、内臓脂肪、皮下脂肪にかかわらず、肥満を放置していると、ひざや腰などに過剰な負荷がかかり続けるため、膝関節症などの運動器疾患をもたらします。 また、睡眠時無呼吸症候群や、女性では月経異常など婦人科系疾患との関連も指摘されています。

平衡感覚のシステム

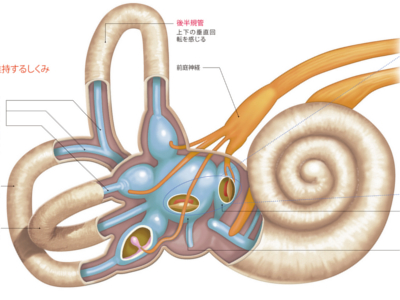

体の平衡は目・耳・手足・脳のネットワークによってつかさどられていますが、なかでも重要な情報を提供しているのが内耳です。 内耳は聴覚をつかさどる蝸牛管と、平衡感覚をつかさどる三半規管と耳石器の三つの器官から構成されています。ちなみに、三半規管と耳石器を合わせて「前庭器官」と呼んでいます。前庭器官からは平衡感覚を伝える前庭神経が出ていて、脳幹へとつながっています。 三半規管は、外側半規管、前半規管、後半規管の3つの半規管からなっています。外側半規管は前後の水平回転、前半規管と後半規管は直交する2軸の垂直回転の動きや速さを感知しています。 頭を動かすと、三半規管のなかの内リンパに流れが生じ、この流れを感覚細胞がとらえ、頭が動いた方向や速さを認識するしくみです。 また、耳石器は水平・垂直方向の傾きと動く速さを感知しています。 耳石器のなかには卵形のう、球形のうと呼ばれる2つの器があり、それぞれには炭酸カルシウムからできた小さな石(耳石)が詰まっています。 頭を動かして、重力の方向が変化すると、耳石が動き、配置にズレが生じますが、このズレを感覚細胞がとらえ、からだの傾きや動きを認識するしくみになっています。

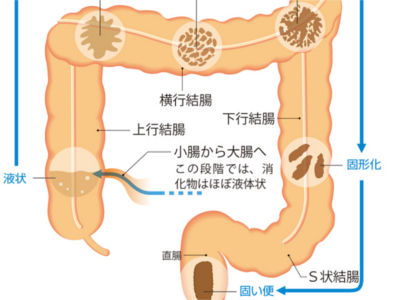

便が形成されるしくみ

大腸には、1日約1.5Lから2Lの液状の消化物が運び込まれます。大腸は、結腸の蠕動運動によって直腸へと消化物を運ぶ過程で、消化物から水分を吸収し、適度な固さの便をつくります。 まず、上行結腸では水分が吸収されて液状の消化物が半流動状になります。横行結腸で粥状に、下行結腸で半粥状になり、S状結腸では半固形まで水分が吸収されます。直腸で適度な固さのかたまりとなり、最終的に1日あたり約100~250gの便として排出されます。 直腸の便は、約75%が水分で、残り約25%が固形成分です。水分が80%を超えると下痢になります。 大腸でつくられた便には、消化物の残りかすのほか、脂肪、小腸で吸収されなかった繊維、たんぱく質、消化酵素、粘液、腸の粘膜からはがれ落ちた上皮細胞、そして"腸内細菌"などが含まれています。 大腸のなかには、1000種類100兆個以上もの腸内細菌がすみついています。 腸内細菌には、いわゆる"善玉菌"と"悪玉菌"があり、善玉菌は糖の未消化物を分解し、発酵させます。また、ビフィズス菌や乳酸菌なども善玉菌の一つで、腸の蠕動運動を促して便通をよくしたり、悪玉菌の繁殖を抑えたり、免疫力を高めたりなどといったはたらきを担っています。 一方、大腸菌や腸球菌、ウェルッシュ菌などの悪玉菌はアミノ酸を分解しますが、こちらは発酵ではなく、腐敗です。 腐敗によって生じる有毒ガスには、インドールやスカトールなどが含まれており、これらは便の悪臭の原因となります。臭気は便やおならとして排出されるほか、吸収されて血液に溶け込み、有毒成分は肝臓で解毒されます。

骨・関節の異常(骨粗鬆症/関節リウマチ/脱臼/捻挫)

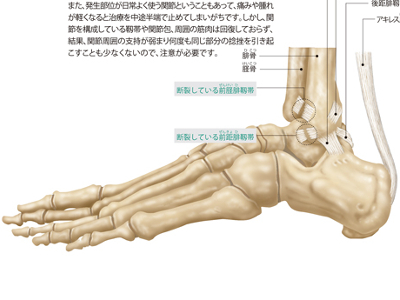

骨・関節に生じるトラブルの代表は、「骨粗鬆症」と、複数の関節に左右対称の関節炎を引き起こす「関節リウマチ」です。どちらも、中高年に多くみられます。 骨を硬く充実させている骨塩(リン酸カルシウムなど)は加齢とともに減少していきます。その減少が過度に進んで、骨の中身がスカスカになり、骨折しやすくなった状態が骨粗鬆症です。 骨粗鬆症の影響が、早い時期から現れるのが"脊椎骨"です。身長が縮んだり、腰痛がおきたり、背中や腰が曲がるなどの症状が現れ、進行すると、上半身の重みで脊椎に圧迫骨折がおきることもあります。また、つまずくなど、ちょっとしたことで大腿骨や手首、腕の付け根を骨折することもよくあります。 骨粗鬆症は、閉経後の女性に多くみられます。これは女性ホルモンのエストロゲンの分泌が減少し、骨吸収がすすむためです。 今もなお原因解明の途上にある病気ですが、自己免疫による炎症が関与していると考えられています。 関節は関節包という「袋」で覆われています。その内側にある滑膜という部分から関節をスムーズに動かすための関節液が分泌されています。この滑膜に炎症がおこると、滑膜が増殖して軟骨や骨を侵食して破壊してしまい、やがて関節全体が変形して、その機能が障害されていきます。 炎症が進行、悪化すると骨の破壊や関節機能の障害はもとより、心臓、肺、腎臓などの器官への合併症を引き起こすこともあります。 関節組織には骨と骨が向かい合っている面があり、この面の位置関係が外的な力や病的な原因で本来の状態からずれてしまった状態を「脱臼」といいます。 外力により発生する脱臼を「外傷性脱臼」といいます。全身の関節でおこりますが、主に肩鎖(けんさ)関節、肩関節、肘(ちゅう)関節、指関節など上肢の関節に多くみられます。 病的な原因の脱臼は、化膿性関節炎などが原因で関節内に膿がたまってしまい、関節包が過度に伸張した状態になったり、慢性関節リウマチで靱帯や関節包がゆるんでしまうとおこります。 また、一度脱臼をおこした関節は、支える組織の修復が不十分な場合、軽微な外力で脱臼を繰り返してしまうことがあります。これを「反復性脱臼」といいます。 脱臼の症状は、弾発性固定(関節が動かない)、関節部の変形や疼痛、腫脹(しゅちょう)を伴います。発生頻度は青・壮年に高く、小児や高齢者では比較的低くなっています。小児や高齢者の骨は青・壮年に比べて硬度が低く、外力が働いた場合に脱臼ではなく骨折をおこすためと考えられています。 捻挫は、関節が可動域を超える運動をしいられて、一時的に偏位する(一方に偏る)ことによっておこります。 骨と骨をつないでいる関節は、衝撃が集まりやすく障害を受けやすい部位です。具体的には、関節を包む関節包や、関節を補強する靱帯が損傷します。 関節は動かせる範囲が決まっており、継続して力のかかる動きには弱いため、運動時に限らず日常生活でも捻挫はよく引き起こされます。"むち打ち症""突き指"などは日常生活でおこる捻挫の代表例です。 捻挫をおこすと、患部に熱感や腫脹、痛みなどを伴う炎症が発症します。損傷が重度のケースでは、骨折や靱帯断裂があり、これらは放置すると、運動障害や関節の軸変形になる可能性があるので、自己判断に頼らずに初期の診断をしっかりと行う必要があります。 また、発生部位が日常よく使う関節ということもあって、痛みや腫れが軽くなると治療を中途半端で止めてしまいがちです。しかし、関節を構成している靱帯や関節包、周囲の筋肉は回復しておらず、結果、関節周囲の支持が弱まり何度も同じ部分の捻挫を引き起こすことも少なくないので、注意が必要です。