あ【亜〔亞〕】

[常用漢字] [音]ア(漢) [訓]つぐ 1 上位や主たるものに次ぐ。次位の。準ずる。「亜将・亜聖・亜流・亜熱帯」 2 化合物中で酸化の程度の低いものを表す語。「亜硝酸・亜硫酸」 3 生物学で、...

アイ‐エス‐アール‐ユー【ISRU】

《in situ resource utilization》現地で入手可能な資源を利用すること。特に、将来の宇宙開発において、必要な資材をすべて地球から運ぶにはコストがかかるため、建材やエネルギ...

アイ‐エヌ‐エッチ【INH】

《isonicotinic acid hydrazide》⇒イソニコチン酸ヒドラジド

アイオライト【iolite】

鉄・アルミニウム・マグネシウムを含む珪酸塩(けいさんえん)鉱物、菫青石(きんせいせき)の宝石名。

アイゼンメンジャー‐しょうこうぐん【アイゼンメンジャー症候群】

《Eisenmenger syndrome》心室中隔欠損などの疾患により肺高血圧症が亢進し、静脈血が動脈側に流れ込み、チアノーゼが現れる状態。左心房と右心房、左心室と右心室を隔てる壁に欠損孔があ...

亜鉛

zinc ((記号 Zn))酸化亜鉛zinc oxide硫化亜鉛zinc sulfide硫酸亜鉛zinc sulfate亜鉛鉱(a) zinc ore亜鉛板a zinc plate亜鉛めっきga...

味

I1〔味覚〕taste;〔食物の味〕(a) taste;〔風味〕(a) flavor,《英》 (a) flavour味をつける〔調味する〕season ((fish with salt))/〔香...

甘酸っぱい

I〔味が〕このみかんは甘酸っぱいThis mandarin orange has a sweet and sour taste.II〔快さと感傷の混じった〕過ぎ去った日々を思うと甘酸っぱい感情が...

亜硫酸

《米》 sulfurous acid,《英》 sulphurous acid亜硫酸ガス《米》 sulfur dioxide,《英》 sulphur dioxide亜硫酸ソーダ《米》 sodium...

安息

rest; repose彼らは安息の日々を待ち望んでいるThey are looking forward to quiet times.安息香benzoin安息香酸benzoic acid安息日...

さんみ【酸味】

[共通する意味] ★すっぱい味。「すみ」とも。[英] sourness[使い方]〔酸味〕▽酸味の強いりんご▽この漬物は少しいたんで酸味を帯びている

すう【吸う】

[共通する意味] ★気体、液体などを、鼻や口から体内に引き入れる。[英] to inhale[使い方]〔吸う〕(ワ五)▽窓を開けて新鮮な空気を吸う▽ストローをさして果汁を吸う▽タバコを吸う〔吸入...

きゅうにゅう【吸入】

[共通する意味] ★気体、液体などを、鼻や口から体内に引き入れる。[英] to inhale[使い方]〔吸う〕(ワ五)▽窓を開けて新鮮な空気を吸う▽ストローをさして果汁を吸う▽タバコを吸う〔吸入...

むごたらしい

[共通する意味] ★見るに耐えないほど痛ましいさま。[英] cruel[使い方]〔むごい〕(形)▽むごいことを言う人だ〔むごたらしい〕(形)▽むごたらしい殺され方をする〔陰惨〕(名・形動)▽陰惨...

むざん【無残】

[共通する意味] ★見るに耐えないほど痛ましいさま。[英] cruel[使い方]〔むごい〕(形)▽むごいことを言う人だ〔むごたらしい〕(形)▽むごたらしい殺され方をする〔陰惨〕(名・形動)▽陰惨...

いけだ‐きくなえ【池田菊苗】

[1864〜1936]化学者。京都の生まれ。東大教授。理化学研究所の創立に参画。昆布からうまみ成分のグルタミン酸ナトリウムを抽出し、「味の素」の名で商品化。

グッドイナフ【John Goodenough】

[1922〜2023]米国の物理学者。ドイツの生まれ。リチウムイオン電池の正極材料にコバルト酸リチウムが適していることを発見。2019年、吉野彰らとともにノーベル化学賞を受賞した。

ゲイ‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

[1778〜1850]フランスの物理学者・化学者。「気体熱膨張に関する法則」「気体容積に関する法則」を確立。硫酸製法の改良でゲイ=リュサックの塔とよばれる装置を考案。また沃素(ようそ)・シアンの...

こたけ‐やしろう【古武弥四郎】

[1879〜1968]医学者。岡山の生まれ。ドイツに留学。大阪大教授。必須アミノ酸のトリプトファンの中間代謝を研究。日本の生化学の基礎を築いた。

コーンバーグ【Arthur Kornberg】

[1918〜2007]米国の生化学者。DNA(デオキシリボ核酸)の人工的合成に成功、1959年、オチョアとともにノーベル生理学医学賞受賞。2006年、息子のロジャー=コーンバーグも真核生物におけ...

アルコールと肝臓

アルコールを分解して無毒化することも、肝臓の仕事の一つです。お酒からとったアルコールの約20%は胃から、残りの約80%は小腸から吸収され、門脈を通って肝臓へ運ばれます。 肝臓に運ばれたアルコールは、アルコール脱水素酵素(ADH)などのはたらきによって、アセトアルデヒドという物質に分解されます。 アセトアルデヒドは、さらにアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)によって酢酸に分解されます。酢酸は無害な物質で、全身を巡る間に筋肉や脂肪組織で分解され、最終的には二酸化炭素と水になり、尿や息と一緒に体外へ排泄されます。 なお、アルコールの約20%くらいは代謝されず、そのままの形で尿や汗、息などとともに排泄されます。

胃の構造とはたらき

胃は袋状の臓器で、長さは成人で約25㎝。からだの中心よりやや左よりの、左上腹部からへその間に位置しています。 胃の容積は、空腹時には50ml以下ですが、食後には1.5l、詰め込めば2lにもなります。口腔から肛門まで連なる消化管のなかで、もっとも大きな容積をもつ臓器が胃です。 胃は食道から送られてきた食べ物を消化しながら、小腸の受け入れを待ちます。そして、少しずつゆっくりと、粥状になった食べ物を小腸の最初の部分である十二指腸へ送り出します。このように、食べ物を一時的に蓄えること、胃液(塩酸とペプシン)によって、たんぱく質を分解することが胃の二大機能です。 食べ物が胃を通過するのに要する時間は、液体ならば数分以内、固形物では1~2時間程度です。しかし、脂肪を多く含む脂っこい食べ物は、3~4時間ほど胃にとどまります。 食道とつながる胃の入り口部分を「噴門」、胃の天井に当たる部分を「胃底」、胃の大部分を占める中央部を「胃体」、そして十二指腸とつながる胃の出口部分を「幽門」と呼びます。 幽門は括約筋という筋肉でできています。括約筋は輪状の筋肉で、胃の出口を閉じたり開いたりすることによって、胃の内容物の貯留・排出を調節しています。「括る」という文字にあるように、バルブのような役割をもつ筋肉といってもよいでしょう。 幽門は、食べ物が中性か弱酸性ならば開きますが、強い酸性の場合は、十二指腸の内壁が酸でただれないよう、反射的に閉じるようになっています。 胃液は、胃の内側を覆う粘膜の「胃腺」から分泌されます。胃腺には、①「塩酸」を分泌する「壁細胞」、②「ペプシノーゲン」「胃リパーゼ」を分泌する「主細胞」、③胃壁を守る「粘液」を分泌する「副細胞」の3つの細胞があります。胃底部や胃体部の胃腺からは塩酸やペプシノーゲンが多めに分泌され、噴門と幽門の胃腺からは粘液が多めに分泌されます。 塩酸、ペプシノーゲン、粘液が合わさって胃液となりますが、塩酸には食べ物を殺菌して、腐敗・発酵を防ぐはたらきがあります。 ペプシノーゲンは、たんぱく質を分解する強力な消化酵素「ペプシン」の前駆物質です。 ペプシノーゲンは、壁細胞が分泌する塩酸に活性化されて、ペプシンに変化して初めて機能します。副細胞が分泌する粘液は、塩酸で胃壁がただれないよう防御する役割を果たします。

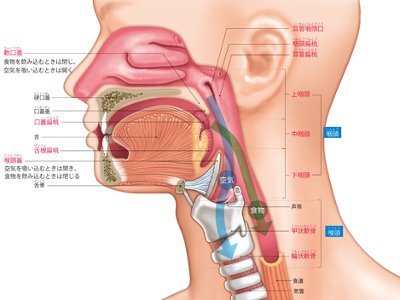

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。