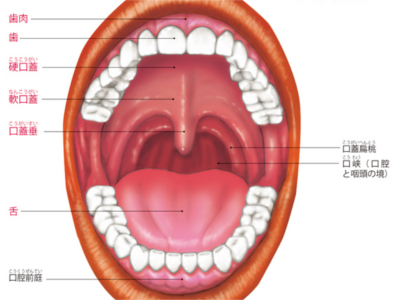

口腔の構造と役割

口腔(口)は、上唇、下唇、歯、歯肉、舌、口蓋、口蓋垂からなっています。 上唇と下唇に分かれる口唇は、表情筋によって動きます。 舌は、柔軟な横紋筋である内舌筋と外舌筋でできており、舌下神経によって動きがコントロールされます。 舌の周囲には、唾液を分泌する唾液腺(耳下腺、舌下腺、顎下腺)があります。 口腔内に食べ物が入ると同時に、唾液腺から唾液が分泌されます。奥歯で噛み砕かれた食べ物は唾液と混ぜ合わされ、舌などの働きによって、咽頭、食道へ送り込まれます。 舌の表面には"味蕾"という器官があり、味覚を感知しています。 食べ物の味は、舌にある「味蕾」という器官から大脳へ伝達されます。 味蕾では味孔(小さな孔)にある微絨毛という突起が食物の味を感知し、電気信号に変換して感覚神経から大脳の味覚野へ送ります。 大脳では、「甘い」「苦い」「塩辛い」「すっぱい」のみならず、「うまい」も判断しています。 歯には表面に露出している部分と、歯肉(歯茎)で隠れている部分があります。 見えている部分を歯冠、隠れている部分を歯根といいます。また、歯根を支えているのが歯槽骨と呼ばれる部分です。 歯冠の表面は、硬いエナメル質であり、歯冠全体をコーティングしています。一方、歯根の表面は、骨と同じセメント質で覆われています。 エナメル質やセメント質の内側は、やや柔らかい象牙質という組織でできています。 象牙質のなかには、象牙細管という細い管が走り、その奥に歯髄という神経や血管の入った組織があります。一般に〝神経〟と呼ばれるのは、この歯髄です。 歯には、食べ物を噛み切る"切歯"、食べ物を引き裂く"犬歯"、噛み切られた食べ物を細かく噛み砕く"小臼歯"と"大臼歯"という4種類の形があります。 これらの歯は、上顎、下顎それぞれ前歯を中心に、左右対称に並んでいます。 歯は、上下32本生えてくる人もいます。 そのうち、もっとも奥にある上下4本の第3臼歯は、通称「親知らず」と呼ばれる歯です。 親知らずは、約7割の人にしか生えてきませんので、通常は第3臼歯を除いた28本を永久歯として数えます。

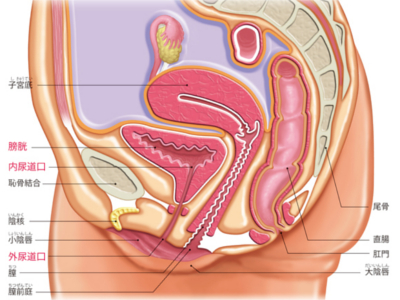

男性の尿道、女性の尿道

男性の尿道は長さが16~25㎝ほどあり、尿道外括約筋より膀胱側を「後部尿道」、前方を「前部尿道」といいます。 後部尿道は、周囲を「前立腺」に囲まれています。前立腺の先には、「尿道球腺(カウパー腺)」があり、多数の側管から粘液を分泌しています。 後面には「精丘」という部分が突出しており、そこに2本の「射精管」がつながっています。精丘の両側には、前立腺排泄管が多く開口しています。 男性の尿道は、膀胱にたまった尿を排出するための通路であると同時に、射精時の精液の通り道でもあります。 睾丸でつくられた精子は、精管を通って前立腺の内側から尿道に入り、前立腺から分泌された前立腺液とともに射精されます。このように、1つの器官が異なる2つの機能を担っているというのが、男性の尿道の大きな特徴です。 さらに、前立腺は加齢とともに肥大し、「前立腺肥大症」になる場合もあります。 女性の尿道は、長さが約3~4㎝と、男性にくらべ短いのが特徴です。尿道は、「膀胱頸部」から「膣前壁」の前面に沿うように走り、「膣前庭」につながります。 女性の場合、膀胱出口から尿道の途中にかけて内括約筋と外括約筋があり、ここで排尿をコントロールしています。 女性の尿道は、膀胱にたまった尿を体外に排泄するためだけの通路です。 女性の尿道は男性にくらべて短いので、構造上どうしても尿道口から細菌が侵入しやすくなっています。 そのため、膀胱に細菌が感染しておこる膀胱炎などがおこりやすいといえます。 健康な膀胱であれば、からだの防除機構が働いて、感染を防いでくれますが、抵抗力が弱っていると、「膀胱炎」をおこしやすくなります。

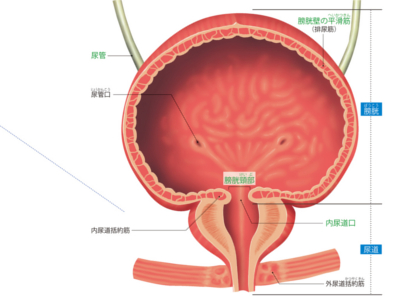

尿を蓄えて排泄する膀胱と尿道

膀胱は、腎臓でつくられた尿を一時的にためておく袋状の器官です。 位置は、恥骨の後方-。膀胱の後ろには直腸があり、女性では子宮と膣に接しています。 膀胱の上部には尿管が左右2つ開口しており、これを尿管口といいます。 また、下部の出口は内尿道口といい、その付近を膀胱頸部といいます。 膀胱の壁は、外側に平滑筋の層があり、内側は粘膜で覆われています。 平滑筋の層には伸縮性があり、膀胱が空のときは1㎝ほどの厚さがありますが、尿がたまってくると引き伸ばされ、3mmほどに薄くなります。 成人の膀胱の容量は約300~500mlです。膀胱はこれだけの尿を蓄える器官であると同時に、たまった尿を排泄する器官でもあります。 尿道は膀胱の尿の出口(内尿道口)と、体外への尿の出口(外尿道口)をつなぐ管状の器官です。 内尿道口の付近には、自分の意思とは無関係に働く"内尿道括約筋"と、自分の意思で働かせられる"外尿道括約筋"があります。 両方の括約筋をゆるめることで尿が尿道に流れ込み、外尿道口から排泄されます。 腎小体でつくられた原尿は尿細管で再吸収され、尿になります。この尿の輸送路を「尿路」といい、腎杯から、腎盂、尿管、膀胱、尿道までを指します。また、腎盂から尿管までを「上部尿路」、膀胱から尿道までを「下部尿路」と呼んでいます。 また、腎杯、腎盂、尿管の壁には平滑筋があり、蠕動運動による収縮の波で、尿を膀胱へと運んでいきます。

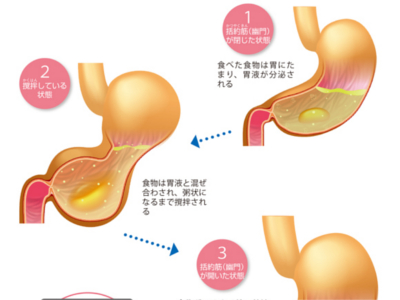

平滑筋・胃の蠕動運動をつかさどる筋肉

平滑筋でできた3層構造の筋層は、胃を伸び縮み可能な臓器に仕立てていると同時に、いわゆる胃の蠕動運動を生み出しています。 胃の蠕動運動とは、3層の筋肉が縦、横、斜めに収縮・弛緩を繰り返すことによって生じるうねりが波のように伝わっていく運動のことです。 この蠕動運動により、食道から送られた食べ物は噴門から幽門まで運ばれ、その間に食べ物と胃液が混ぜ合わされて粥状になります。