花粉症の仕組みと人体への影響(スギ花粉皮膚炎)

免疫が花粉に対して過敏に反応し(アレルギー反応)、多彩な症状が現れるのが花粉症です。さまざまな植物の花粉で花粉症がおきますが、代表格は"スギ花粉"です。 スギ花粉症がわが国で初めて報告されたのは昭和30年代終盤。以来、毎春、スギ花粉に悩まされる人(とくに小児)が増加しているといわれます。その要因の一つとして、国産木材の利用低迷などにより伐採が進まず、花粉を多くつける樹齢30年以上のスギ林が増加―。スギ花粉飛散量が増えたことがあげられます。 花粉症は、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をもつ人、あるいは家族に何らかのアレルギーがある人がなりやすいと考えられています。 また、今まで花粉症になったことがない人でも、大量の花粉にさらされると免疫が花粉に過敏に反応するようになり、花粉症を発症しやすくなります。 花粉症は、まず体内で以前侵入した花粉を"悪者"と記憶する「感作(かんさ)」という状態がつくられたところへ、新たに花粉が侵入してきた際に発症します。鼻の粘膜に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。目(結膜)の粘膜に花粉がつくと、目のかゆみや涙目、充血などの症状が現れます。大半はこのような目や鼻の症状を訴えるため、「花粉症は目や鼻の病気」と思われがちです。しかし近年、前述の症状以外に、咳や頭痛、全身倦怠感、発熱などを伴うことがあることが知られるようになり、現在、「花粉症は全身性疾患だ」と考えられています。 花粉症の多彩な症状のなかで、最近、とくに注目されているのが"スギ花粉皮膚炎"です。目の周りや頬、あるいは首の皮膚がカサカサして赤い斑点ができ、かゆみが現れます。多くの場合、ジュクジュクした湿疹にはならず、軽症のまま軽快します。また、春以外の季節には見られないことも特徴です。 スギ花粉皮膚炎は、皮膚に花粉が触れることによって発症します。本来、皮膚の一番外側にある角層が花粉などの異物を通さないバリアとして機能し、健康な皮膚が保たれていますが、乾燥などで角層のバリア機能が弱まってしまうと花粉が角層の奥へ侵入してアレルギー反応が出現、スギ花粉皮膚炎がおきる、と考えられています。 ①免疫を担う細胞の一つであるマクロファージが侵入してきたスギ花粉を食べ、「これは敵だ」という情報を、T細胞に伝える ②T細胞が、マクロファージから受け取った敵の情報をB細胞に伝えると、B細胞は「スギ特異的IgE抗体」をつくる ③抗体は粘膜などに存在する肥満細胞と合体する(これを感作という) ④再び侵入したスギ花粉が抗体と結合すると、肥満細胞から化学物質が出てアレルギー症状が出る

心臓検査の目的

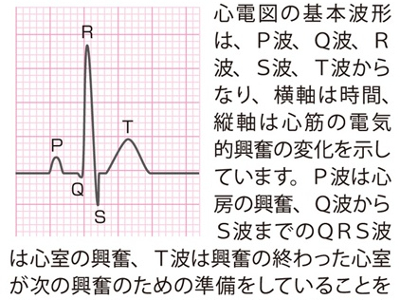

心電図とは、心臓の機能や心臓病の有無を調べる検査です。心筋が収縮する際の電気的な興奮をからだの表面に貼り付けた電極でとらえ、時間的な変化を波形として記録します。 心臓は、洞結節という部分が発する電気信号の刺激によって、心筋が収縮と拡張を繰り返しています。電流の伝わり方や心臓そのものに異常があると、心電図の波形に異常が現れます。 「正常」の場合の心電図では、一連の波形が規則正しく連続して現れますが、波形が乱れたり、波がとんだり、波の間隔が不規則になるときは「異常あり」とされます。ただし、心電図の異常だけでは、心臓病を診断することはできず、さらにくわしい検査が必要になります。 心電図の異常の要因には、不整脈など心臓のリズムの異常、狭心症や心筋梗塞、心筋症、心肥大、心膜炎、心臓弁膜症、心房中隔欠損症などが考えられます。 不整脈には洞性徐脈や洞性頻脈、脚ブロック、期外収縮、心房細動、房室ブロックなどさまざまな種類がありますが、不整脈のすべてが危険なわけではありません、くわしい検査を受けた上で「治療の必要なし」とされた場合は、必要以上に不安がらないことです。 不整脈が発見された場合は、さらにくわしい検査をして、危険な不整脈なのか、そうではない不整脈なのかを見極めることが大切です。

脳のしくみとはたらき

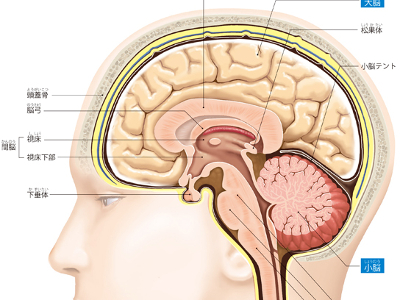

脳の重さは体重の約2%。成人で1200~1600gにもなります。全身からのあらゆる情報を受け、心身をコントロールするのが脳の役目です。 脳は、大脳、小脳、脳幹という3つの部位から成り立っています。そのなかでもっとも大きいのは、名前のとおり大脳で、脳全体の約8割を占めています。 大脳の表面は大脳皮質、内部は脳髄質という構造になっています。大脳には、ニューロンと呼ばれる多くの神経細胞があり、ここに全身からさまざまな情報が送られてきます。 大脳の下部、後頭部にある楕円形をした器官が小脳、大脳と小脳を除いた部分が脳幹です。 脳幹には「運動神経」「感覚神経」の神経線維が通り、中脳、橋、延髄の3つの器官で構成されています。 生命維持の中枢器官として全身のあらゆる情報をコントロールする脳は、硬い頭蓋骨とその内側にある3層の膜(髄膜)により、外部などからの刺激で損傷を受けないよう、しっかりと守られています。 髄膜の層は、外側(頭蓋骨の内側)の「硬膜」、中層にある「くも膜」、脳を覆う軟らかい膜「軟膜」で形成されています。さらに、くも膜と軟膜の間には"くも膜下腔"と呼ばれる部位があり、外部衝撃を吸収したり、脳への栄養を補給したりする"髄液"で満たされています。 大脳には、2つの異なったはたらきをする部位-新皮質と旧・古皮質があります。これらは、胎児から成人になるまで、旧皮質→古皮質→新皮質の順に成長していきます。 新皮質は、運動や感覚機能のほか、知的活動(理論的思考、判断力、言語能力)と複雑な感情(喜び、悲しみ)を営む部位で、霊長類ではよく発達しています。 旧・古皮質は、海馬、帯状回廊などが大脳辺縁系を構成し、本能的な欲求(食欲、性欲)、原始的感情(恐怖、怒り)、記憶の形成を営みます。