アクセプター【acceptor】

半導体の結晶に混ぜられる、原子価のより小さい不純物。新しいエネルギー準位をつくり、半導体の電気伝導率を増加させる。

アクリジン【acridine】

弱塩基性有機化合物の一。淡黄色の無色針状結晶。アクリジン染料・殺菌剤・医薬品などの原料。

アクリル‐アミド【acrylic amide】

アクリロニトリルの加水分解などによって得られる無色の結晶。重合体は接着剤・塗料・合成繊維に用いる。発癌性(はつがんせい)をもつとされ、日本では劇物に指定。炭水化物やアミノ酸を多く含む食品を高温調...

あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】

亜硝酸鉛に硫酸アンモニウムを反応させるなどして得られる、無色で潮解性の結晶。加熱すると窒素と水に分解する。化学式NH4NO2

あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】

硝酸カリウムを鉛で還元すると得られる無色の結晶。性質・用途などは亜硝酸ナトリウムによく似る。化学式KNO2

愛

1〔かわいがり慈しむ気持ち〕love ((for));〔持続的で穏やかな〕affection ((for, toward))母の子への愛a mother's love [affection] f...

汗

1〔体から出る〕sweat; perspiration(▼人間の汗を言うとき,perspirationはsweatよりも上品な語)汗をかくsweat/perspire汗をかいているbe in a...

あせとなみだのけっしょう【汗と涙の結晶】

この作品は私の汗と涙の結晶ですI put a great deal of painstaking effort into this work./This work is the product ...

結晶

I〔物質の〕crystallization;〔結晶体〕a crystal結晶する crystallize結晶の crystalline単結晶半導体single crystal semicondu...

けっしょうの【結晶の】

crystalline単結晶半導体single crystal semiconductors

ち【血】

[共通する意味] ★動物の血管内を循環する体液。組織に酸素、栄養物質などを供給し、炭酸ガス、老廃物などを運び去る役目を持つ。[英] blood[使い方]〔血〕▽血を流す▽血と汗の結晶▽血の雨を降...

しも【霜】

[意味] 地上や地上の物体を一面に覆って白くみせる、水蒸気の凍りついた細かい結晶。[英] frost[使い方]〔霜〕▽庭一面に霜が降りる[関連語]◆(薄霜) 朝方の薄く降りた霜。「うっすらと薄霜...

あい【愛】

[共通する意味] ★男女間で、特別に特定の相手のことを思い慕うこと。[英] love[使い方]〔恋〕▽恋におちる▽初めて恋を知る▽恋に破れる〔愛〕▽愛を育てる▽愛の結晶▽母性愛〔恋愛〕スル▽熱烈...

こい【恋】

[共通する意味] ★男女間で、特別に特定の相手のことを思い慕うこと。[英] love[使い方]〔恋〕▽恋におちる▽初めて恋を知る▽恋に破れる〔愛〕▽愛を育てる▽愛の結晶▽母性愛〔恋愛〕スル▽熱烈...

あめ【雨】

[共通する意味] ★大気中の水蒸気がさまざまな形をとり、空から降るもの。[使い方]〔雨〕▽雨が降る▽雨があがる〔霙〕▽雨がいつしか霙に変わった〔氷雨〕▽氷雨が頬(ほほ)に冷たく触った〔雪〕▽雪が...

あかさき‐いさむ【赤崎勇】

[1929〜2021]工学者。鹿児島の生まれ。青色発光ダイオードに必要な、窒化(ちっか)ガリウムの結晶化技術を世界で初めて開発した。平成23年(2011)文化勲章受章。平成26年(2014)、天...

ウィルキンズ【Maurice Hugh Frederick Wilkins】

[1916〜2004]英国の生物物理学者。ニュージーランド生まれ。DNA結晶のX線写真撮影に成功し、その構造を決定。1962年、ワトソン、クリックとともにノーベル生理学医学賞を受賞。第二次大戦中...

ウィルシュテッター【Richard Willstätter】

[1872〜1942]ドイツの化学者。晩年にナチスに抗議してスイスへ亡命。クロロフィルの結晶を得ることに成功。1915年、ノーベル化学賞受賞。共著「クロロフィルの研究」「炭酸同化作用の研究」。

ケンドルー【John Cowdery Kendrew】

[1917〜1997]英国の化学者・生物学者。結晶たんぱく質のX線解析により、たんぱく質の分子構造を明らかにした。1962年、ペルツとともにノーベル化学賞受賞。ケンドリュー。

こまつ‐さきょう【小松左京】

[1931〜2011]小説家。大阪の生まれ。本名、実。業界紙記者などを経て、SF作家としてデビュー。ミリオンセラーとなった「日本沈没」で日本推理作家協会賞受賞。他に「日本アパッチ族」「継ぐのは誰...

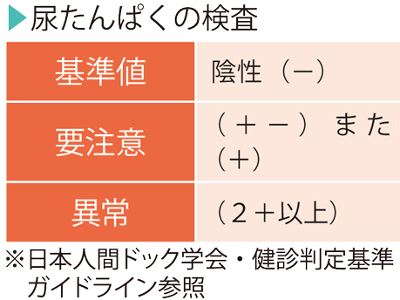

腎臓・尿検査の目的

尿たんぱく・尿糖・尿潜血・尿沈渣は、主に腎臓や尿路の機能の障害を調べるための検査です。 血液中のたんぱくは、腎臓の糸球体でろ過され、99%以上は尿細管で再吸収されて血液に戻り、残りの約1%が尿中に排泄されます。尿たんぱくでは、この尿中のたんぱくの量を調べます。 尿糖では、血液中から尿中にもれ出したブドウ糖を調べる検査です。糖尿病の有無を調べる代表的な検査です。 尿潜血は、主に腎臓や膀胱、尿道など、尿の通り道の出血を調べます。 尿沈渣とは、採取した尿を遠心分離機にかけて沈殿してくる固形成分を調べる検査で、尿たんぱくや尿糖、尿潜血などで異常がみられたときに、尿中に出てくる細胞や細菌などをくわしく調べるために行われます。 尿たんぱく(定性検査)は、試薬や試験紙を使って行われます。そして、試薬や試験の色が変わらなければ「陰性」、異常なしとされます。定量検査で1日100mg以下であれば問題はありません。 尿糖(定性検査)、尿潜血も尿たんぱく同様、試験紙の変色具合で判定されます。色が変わらなければ「陰性」、異常なしです。尿糖の定量検査の基準値は、1日1g以下です。 尿潜血で「陽性」となった場合は、尿沈渣で尿中の赤血球数を調べます。1視野(400倍)に赤血球が1個以内、白血球が3個以内、上皮細胞や結晶成分も少量であれば、異常なしとされます。 尿たんぱくで陽性となる主な原因は、腎臓や尿路の機能異常や尿路感染症などです。腎炎、腎盂腎炎、膀胱炎、糖尿病性腎症、腎硬化症、ネフローゼ症候群、などが考えられます。そのほかにも、慢性関節リウマチなどの膠原病で、尿たんぱくが異常値を示すことがあります。また、妊娠中に尿たんぱくがみられる場合は、妊娠中毒症が疑われます。 尿糖が陽性となる原因の大半は糖尿病です。そのほかにも、甲状腺機能亢進症などのホルモン異常、腎性糖尿などが考えられます。 尿潜血が陽性になる原因の病気には、腎臓の外傷、特発性腎出血、腎腫瘍、腎結核、腎結石、急性腎炎、尿管結石、尿管腫瘍、膀胱炎、膀胱結石、前立腺炎などがあります。 尿沈渣は、異常となった成分によって関係する病気が異なりますが、急性腎炎、慢性腎炎、腎結石、尿路結石、尿路感染症、痛風、閉塞性黄疸、急性肝炎、悪性腫瘍、白血病などが考えられます。

通風のメカニズム

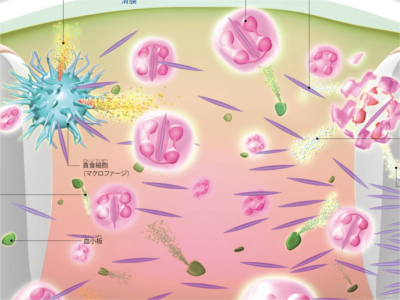

ある日突然、足の親指の付け根の関節が赤く腫れ、激烈な痛みに襲われる―。痛風発作がおこる背景には、血液中に過剰にあふれ出した尿酸があります。症状は1週間から10日ほどでおさまりますが、油断すると再び同じような発作を繰り返すようになり、やがて腎臓などの内臓も障害されていきます。 血液中の尿酸値が高くなると、余分な尿酸がナトリウム結合して「尿酸塩結晶」がつくられ、関節軟骨やその周辺に沈着します。尿酸塩結晶が関節液中にはがれおちると、体の防御機能を担う白血球の一つである「好中球」を中心とした血液細胞は、結晶を排除しようとして、炎症反応がおこります。これが、激痛や腫れといった痛風発作の原因です。 尿酸塩結晶に攻撃を仕掛けた好中球は、たんぱく分解酵素を含むファゴリソソーム内に尿酸塩結晶を取り込むものの、分解できずこわれてしまいます。このときに関節液中に放出されるリソソーム内の酵素が炎症をおこすもっとも重要な因子です。他にも、血小板からセロトニン、マクロファージからインターロイキン、好中球から活性酸素などさまざまな物質の放出が炎症に関係しています。

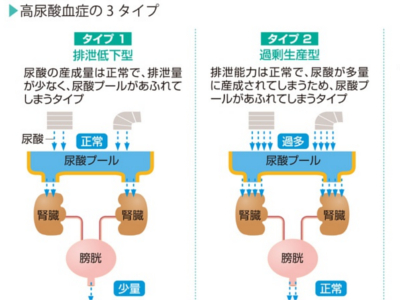

尿酸値検査の目的

高尿酸血症の有無をチェック 採血して、血液中に含まれる尿酸の量(尿酸値)を計ります。通常、尿酸の8割は尿とともに、残り2割は汗や便とともに排泄されるので、生産と排泄のバランスがとれていれば、尿酸値は基準値の範囲内におさまっています。 しかし、何らかの原因で生産と排泄のバランスが崩れると、血液中に尿酸が増え、尿酸値は上昇します。 ただ、尿酸値は食事や飲酒、運動などの影響を受けやすいものです。絶食、脱水、強度の運動、大量の飲食などで尿酸値は上昇するので、検査前は注意が必要です。また、薬の影響で尿酸値が低値になることがあります。 尿酸値の平均は、男性で約5.5mg/mg、女性で約4.5mg/dlです。基準値は2.1~7.0mg/dl以下とされています。尿酸が血液中に溶けることのできる限度は7.0mg/dlなので、7.1mg/dl以上は高尿酸血症となります。 尿酸値は、尿酸プールから尿酸があふれ出したときに高くなります。そして、尿酸プールがあふれる原因には、以下の3つのタイプがあります。 ①尿酸の排泄量が少な過ぎる (排泄低下型) ②尿酸が多くつくられ過ぎている (過剰生産型) ③過剰生産型と排泄低下型が混合している(混合型) 過剰生産型の原因としては、プリン体代謝の障害や、プリン体を多く含む食品のとり過ぎなどが考えられます。 一方、排泄低下型の原因としては、尿酸をろ過する腎臓の機能低下が考えられます。 両者のおおもとの原因ははっきり解明されていませんが、高尿酸血症は男性に圧倒的に多く、そのほかには遺伝的な体質や生活習慣、肥満や糖尿病が深くかかわっていることがわかっています。また、降圧薬の一種など薬の影響で尿酸値が高くなることもあります。 尿酸値が高いだけでは、これといった自覚症状はありません。しかし、高尿酸血症を放置していると、ある日突然、足の親指の激痛におそわれることがあります。「痛風」の発作です。高尿酸値の第一の問題点は、この痛風発作です。 7.0mg/dl以上の高尿酸値が長年にわたって持続していると、血液中に溶け切らなかった尿酸が、足の親指などの関節のなかで尿酸ナトリウムという結晶(尿酸結晶)をつくります。 尿酸結晶は体内で異物と認識され、白血球がこれを排除するため集まってきて、炎症をおこします。痛風発作とは、尿酸結晶を排除するためにおこった炎症なのです。 また、高尿酸血症は、全身にさまざまな合併症をもたらします。 まず、体内の尿酸が増えると、尿酸を排泄する腎臓や尿路に結晶がたまり、腎不全や腎結石、尿路結石などをおこしやすくなります。 さらに、高尿酸血症は糖尿病や肥満をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を合併することが多く、結果、動脈硬化を促進し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすことがあります。