アイ‐ディー‐エル【IDL】

《international date line》国際日付変更線。太平洋のほぼ中央を南北に通る経度180度を基準とした仮想線。

アウト‐コース

《(和)out+course》 1 野球で、ホームベースの、打者に遠い側を通る球道。⇔インコース。 2 トラック競技・スピードスケートなどで、外側の走路。⇔インコース。 3 ⇒アウト1㋒

あかし【明石】

兵庫県南部、明石海峡に面する市。もと山陽道・四国街道の分岐点の宿駅で、松平氏の城下町。日本標準時子午線の東経135度が通る所に天文科学館がある。人口29.1万(2010)。

兵庫県南部、明石海峡に面する市。もと山陽道・四国街道の分岐点の宿駅で、松平氏の城下町。日本標準時子午線の東経135度が通る所に天文科学館がある。人口29.1万(2010)。  源氏物語第13巻...

源氏物語第13巻...

アガワ‐けいこく【アガワ渓谷】

《Agawa Canyon》カナダ、オンタリオ州北東部にある渓谷。スペリオル湖に注ぐアガワ川が刻んだ深い谷で、スーセントマリーとハーストを結ぶ鉄道が通る。紅葉や雪景色を楽しめる観光列車が有名。

アクラネース【Akranes】

アイスランド西部の港町。漁業とセメント工業が盛ん。1998年、フバルフィヨルズル湾を通る全長約5.8キロメートルの海底トンネルが開通し、首都レイキャビクまでの道のりが大幅に短縮された。

明るい

I1〔光線が十分である〕light;〔照明が十分である〕(well-)lighted;〔輝いている〕bright;〔発光する〕luminous明るいうちにwhile it is (still) ...

押し退ける

I〔押してどける〕push [thrust] aside人込みを押しのけて通るelbow [〔強く〕bulldoze] one's way through the crowd机の上のがらくたを押...

通う

1〔往来する〕go to and from ((a place));〔通勤・通学する〕commute ((from, to));〔しばしば行く〕frequent ((a place))バスで学校...

聞きよい

彼の声は聞きよい〔聞きやすい〕It is easy to hear him./〔快い〕His voice is 「pleasant to listen to [pleasing to the e...

検閲

〔貨物などの点検〕inspection;〔出版物などの〕censorship検閲する inspect, examine;〔出版物などを〕censor新聞[映画]の検閲press [film] c...

かよう【通う】

[共通する意味] ★一定の経路を移動する。[英] to pass; to go to and from[使い方]〔通る〕(ラ五)〔通じる〕(ザ上一)〔通う〕(ワ五)[使い分け]【1】「通る」は、...

つうじる【通じる】

[共通する意味] ★一定の経路を移動する。[英] to pass; to go to and from[使い方]〔通る〕(ラ五)〔通じる〕(ザ上一)〔通う〕(ワ五)[使い分け]【1】「通る」は、...

とおる【通る】

[共通する意味] ★一定の経路を移動する。[英] to pass; to go to and from[使い方]〔通る〕(ラ五)〔通じる〕(ザ上一)〔通う〕(ワ五)[使い分け]【1】「通る」は、...

さむい【寒い】

[共通する意味] ★気温が不快に感じられるほど低いさま。[英] cold[使い方]〔寒い〕(形)▽寒いのは苦手だ▽寒い日〔肌寒い〕(形)▽肌寒い風▽春だというのに肌寒い日が続く〔薄ら寒い〕(形)...

はださむい【肌寒い】

[共通する意味] ★気温が不快に感じられるほど低いさま。[英] cold[使い方]〔寒い〕(形)▽寒いのは苦手だ▽寒い日〔肌寒い〕(形)▽肌寒い風▽春だというのに肌寒い日が続く〔薄ら寒い〕(形)...

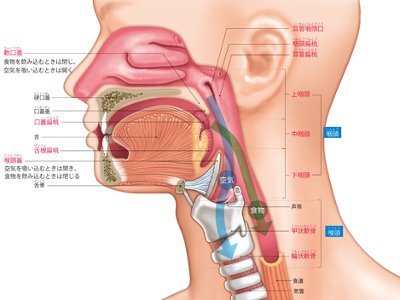

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

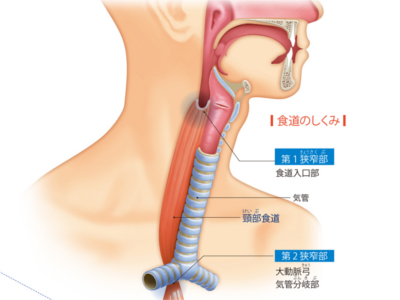

食道のはたらき・食道の構造

食道は、のどと胃をつなぐ細長い管状の器官です。胃や腸などと同じ消化器官の一つですが、消化の機能はなく、食べ物を胃へと運ぶための輸送路として働いています。 食道の長さは成人で25㎝~30㎝ほどあり、長径約2㎝、短径約1㎝の楕円形をしています。ふだん食道は前後につぶれて閉じており、食べ物が通るときにだけ、大きく広がります。 食べ物は、液体で1秒~10秒、固形物で30秒~60秒ほどで、食道を通過していきます。 食道は3つのセクションに分けられます。のどから鎖骨の辺りまでが「頸部食道」。「胸部食道」は最も長く、大動脈、気管支、心臓など重要な器官と隣り合っています。そして、横隔膜から食道・胃接合部(噴門部)までの最も短い部分が「腹部食道」です。 また、食道には生理的狭窄といって、もともとくびれて狭くなっている部分が3カ所あります。食道の入り口部分の「第1狭窄部」。「第2狭窄部」は気管支が交差する部分。「第3狭窄部」は、胃液が逆流しないよう狭くなっています。 これら狭窄部にはがんができやすく、"食べ物がつかえる"などの違和感がある場合は要注意です。 食道の壁は厚さが約4mm。一番内側は「粘膜」で覆われています。この粘膜は、食べ物が通過しやすいよう、また食道が食べ物で傷つかないよう丈夫で滑らかな「重層扁平上皮細胞」という組織でつくられています。 粘膜の外には、「粘膜筋板」という薄い筋肉の層があり、その外は「粘膜下層」といいます。 粘膜下層のさらに外には、「輪状筋」と「縦走筋」からなる固有筋層があり、食道の蠕動運動を担っているのがこれら筋肉の層です。そして、いちばん外側は「外膜」という膜状の結合組織で覆われています。

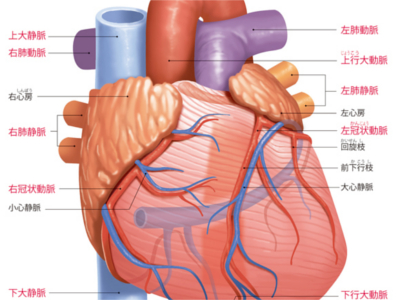

心臓のはたらき

心臓は、胸の中央からやや左前方に位置する重さ200~300gの筋肉の袋です。全身に血液を送り出す役割を担う、生命維持には不可欠な臓器です。 心臓は4つの部屋から成り立っています。上に位置する部分を心房、下に位置する部分を心室と呼び、位置する場所を示して右上から、右心房、左心房、右心室、左心室と呼びます。 また、各部屋を隔てる壁のほとんどは、心筋と呼ばれる特殊な筋肉でできています。 外観から見ると、左右心室下部にある心筋の表面は、弾力性に富んだ膜(心膜)で覆われています。その外周には冠状動脈と、冠状静脈(大心静脈・小心静脈)が走っています。 冠状動脈は心臓を動かす心筋に酸素とエネルギーを送るはたらきがあり、右心房の下を通る右冠状動脈と、左心房の下を通る左冠状動脈に分かれています。 右心房には上部から上大静脈、下部から下大静脈がつながっており、全身から戻ってくる血液を受け入れています。 右心室からは左右肺動脈が出ています。左心房には肺からの左右肺静脈がつながっています。 大静脈から戻ってきた血液は、右心房から右心室を通り、左右の肺へと送り出されます。 また、肺静脈から左心房に送られてきた血液は、左心室を通って上行・下行大動脈から全身に送られます。 血液の流れは常に一方向である必要があるため、左右とも心房と心室の間、肺動脈、大動脈への出口には、それぞれ、血液の逆流を防ぐための弁があります。 このように、心臓は血液を全身へ送るポンプの役割を担っています。