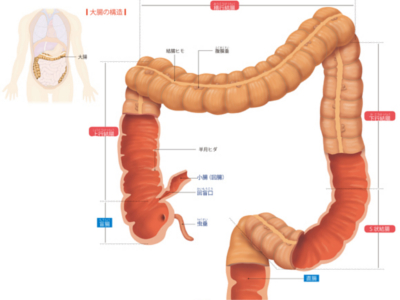

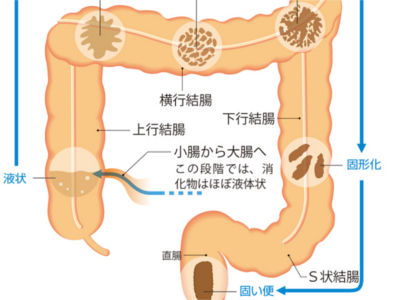

大腸のプロフィール

大腸は小腸から続く腸の最後にあたる部分で、小腸の外側を囲むようにして存在しています。 太さは小腸の約2倍、長さは成人で約1.5mあり、大部分は結腸が占めています 結腸は、盲腸から上へ向かう「上行結腸」、横へ伸びる「横行結腸」、上から下へ向かう「下行結腸」、下行結腸と直腸をS字で結ぶように伸びる「S状結腸」-の4つの部位からなります。 結腸の内壁は粘膜の層で覆われており、粘膜にある腸腺から粘液などが分泌されています。 小腸で消化・吸収が終わった消化物の残滓(かす)は、結腸の蠕動運動によって直腸へと運ばれます。その間に水分が吸収され、粘液などが混ざり合って便が形成されます。 S状結腸と肛門をつなぐ直腸は、長さ20㎝ほどの器官です。直腸には消化・吸収といった機能はなく、結腸でつくられた便が肛門から排出されるまで、一時ためておく場所として機能しています。 盲腸は小腸から続く部分です。小腸との境目の回盲口には弁があり、内容物の逆流を防いでいます。鳥や草食動物では、盲腸は消化機能をもつ器官として発達していますが、人における盲腸には、とくに役割はありません。 また、盲腸の先端には、「虫垂」といって、長さ数㎝、直径0.5~1㎝ほどの袋状の器官がついています。俗にいう"盲腸"という病気は、この虫垂に炎症がおこる病気で、正しくは"虫垂炎"といいます。虫垂はリンパ組織が発達しているため、免疫機能に関係するはたらきをしているのではないかと考えられていますが、炎症がおきて虫垂を切除しても内臓機能に影響はありません。

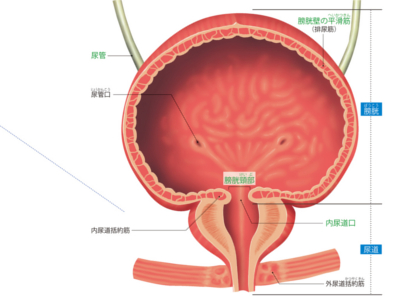

尿を蓄えて排泄する膀胱と尿道

膀胱は、腎臓でつくられた尿を一時的にためておく袋状の器官です。 位置は、恥骨の後方-。膀胱の後ろには直腸があり、女性では子宮と膣に接しています。 膀胱の上部には尿管が左右2つ開口しており、これを尿管口といいます。 また、下部の出口は内尿道口といい、その付近を膀胱頸部といいます。 膀胱の壁は、外側に平滑筋の層があり、内側は粘膜で覆われています。 平滑筋の層には伸縮性があり、膀胱が空のときは1㎝ほどの厚さがありますが、尿がたまってくると引き伸ばされ、3mmほどに薄くなります。 成人の膀胱の容量は約300~500mlです。膀胱はこれだけの尿を蓄える器官であると同時に、たまった尿を排泄する器官でもあります。 尿道は膀胱の尿の出口(内尿道口)と、体外への尿の出口(外尿道口)をつなぐ管状の器官です。 内尿道口の付近には、自分の意思とは無関係に働く"内尿道括約筋"と、自分の意思で働かせられる"外尿道括約筋"があります。 両方の括約筋をゆるめることで尿が尿道に流れ込み、外尿道口から排泄されます。 腎小体でつくられた原尿は尿細管で再吸収され、尿になります。この尿の輸送路を「尿路」といい、腎杯から、腎盂、尿管、膀胱、尿道までを指します。また、腎盂から尿管までを「上部尿路」、膀胱から尿道までを「下部尿路」と呼んでいます。 また、腎杯、腎盂、尿管の壁には平滑筋があり、蠕動運動による収縮の波で、尿を膀胱へと運んでいきます。

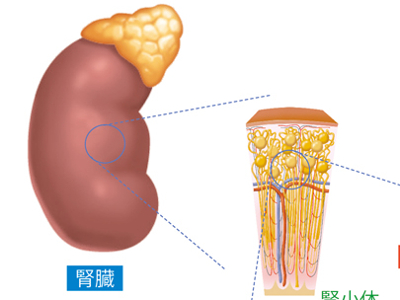

ネフロンのしくみ

腎臓の主なはたらきは、血液をろ過して尿をつくることですが、その中枢ともいえるシステムが「ネフロン」です。 ネフロンとは、糸球体とボーマンのうからなる腎小体と、腎小体から続く尿細管までを一つの単位として表わす言葉です。 腎臓はネフロンの集合体であり、左右の腎臓にはそれぞれ約100万個、合計約200万個ものネフロンが存在するといわれています。 ただし、常に働いているのは、ネフロン全体の6~10%ほどです。ネフロンは交代で働くようになっており、かなりの余裕をもって機能しているといえます。 そのため、腎炎などの病気でネフロンの機能の一部が失われても、残りのネフロンによって機能はカバーされます。 ネフロンの糸球体は、毛細血管が糸玉のように丸く集まってできています。大きさは0.2mmほどで、かろうじて肉眼で見ることができます。 腎臓に流れ込んだ血液は、糸球体の毛細血管を通過する間にろ過されます。毛細血管の壁は3層構造になっており、内側から「毛細血管内皮細胞」「糸球体基底膜」「足細胞」といいます。 毛細血管内皮細胞には、直径50~100mmほどの孔がたくさん開いているため、透過性が高くなっています。糸球体基底膜は、細かな線維が絡み合っており、また、足細胞には約5~10mmの小さな孔があるため、赤血球・白血球・血小板やたんぱく質などの大きな分子は通過できません。 糸球体は、血液を段階的にろ過するシステムになっています。 糸球体でろ過された原尿は、皮質と髄質のなかを複雑に走る尿細管で再吸収されます。 尿細管は、糸球体を出て皮質から髄質に向かう「近位尿細管」「下行脚」、Uターンして皮質に向かう「上行脚」「遠位尿細管」と続きますが、ここまではほかの尿細管との分岐や合流が一切ない1本道です。 遠位尿細管の最後は集合管に合流します。 集合管では、ホルモンなどの作用を受けて、最終的な尿の成分調整が行われます。たとえば、脳下垂体から分泌されるバソプレシンというホルモンは、集合管の細胞膜に働きかけて、水を通しやすくします。結果、水が再吸収され、尿が濃縮されて濃い尿がつくられます。 こうして原尿の約1%が尿として腎杯に注がれ、腎盂を通って尿管へと運ばれます。

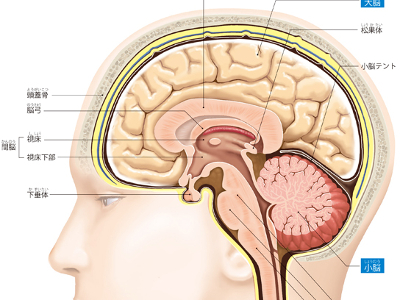

脳のしくみとはたらき

脳の重さは体重の約2%。成人で1200~1600gにもなります。全身からのあらゆる情報を受け、心身をコントロールするのが脳の役目です。 脳は、大脳、小脳、脳幹という3つの部位から成り立っています。そのなかでもっとも大きいのは、名前のとおり大脳で、脳全体の約8割を占めています。 大脳の表面は大脳皮質、内部は脳髄質という構造になっています。大脳には、ニューロンと呼ばれる多くの神経細胞があり、ここに全身からさまざまな情報が送られてきます。 大脳の下部、後頭部にある楕円形をした器官が小脳、大脳と小脳を除いた部分が脳幹です。 脳幹には「運動神経」「感覚神経」の神経線維が通り、中脳、橋、延髄の3つの器官で構成されています。 生命維持の中枢器官として全身のあらゆる情報をコントロールする脳は、硬い頭蓋骨とその内側にある3層の膜(髄膜)により、外部などからの刺激で損傷を受けないよう、しっかりと守られています。 髄膜の層は、外側(頭蓋骨の内側)の「硬膜」、中層にある「くも膜」、脳を覆う軟らかい膜「軟膜」で形成されています。さらに、くも膜と軟膜の間には"くも膜下腔"と呼ばれる部位があり、外部衝撃を吸収したり、脳への栄養を補給したりする"髄液"で満たされています。 大脳には、2つの異なったはたらきをする部位-新皮質と旧・古皮質があります。これらは、胎児から成人になるまで、旧皮質→古皮質→新皮質の順に成長していきます。 新皮質は、運動や感覚機能のほか、知的活動(理論的思考、判断力、言語能力)と複雑な感情(喜び、悲しみ)を営む部位で、霊長類ではよく発達しています。 旧・古皮質は、海馬、帯状回廊などが大脳辺縁系を構成し、本能的な欲求(食欲、性欲)、原始的感情(恐怖、怒り)、記憶の形成を営みます。

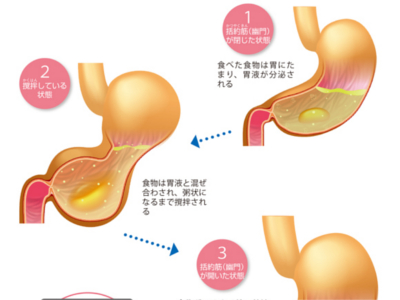

平滑筋・胃の蠕動運動をつかさどる筋肉

平滑筋でできた3層構造の筋層は、胃を伸び縮み可能な臓器に仕立てていると同時に、いわゆる胃の蠕動運動を生み出しています。 胃の蠕動運動とは、3層の筋肉が縦、横、斜めに収縮・弛緩を繰り返すことによって生じるうねりが波のように伝わっていく運動のことです。 この蠕動運動により、食道から送られた食べ物は噴門から幽門まで運ばれ、その間に食べ物と胃液が混ぜ合わされて粥状になります。

便が形成されるしくみ

大腸には、1日約1.5Lから2Lの液状の消化物が運び込まれます。大腸は、結腸の蠕動運動によって直腸へと消化物を運ぶ過程で、消化物から水分を吸収し、適度な固さの便をつくります。 まず、上行結腸では水分が吸収されて液状の消化物が半流動状になります。横行結腸で粥状に、下行結腸で半粥状になり、S状結腸では半固形まで水分が吸収されます。直腸で適度な固さのかたまりとなり、最終的に1日あたり約100~250gの便として排出されます。 直腸の便は、約75%が水分で、残り約25%が固形成分です。水分が80%を超えると下痢になります。 大腸でつくられた便には、消化物の残りかすのほか、脂肪、小腸で吸収されなかった繊維、たんぱく質、消化酵素、粘液、腸の粘膜からはがれ落ちた上皮細胞、そして"腸内細菌"などが含まれています。 大腸のなかには、1000種類100兆個以上もの腸内細菌がすみついています。 腸内細菌には、いわゆる"善玉菌"と"悪玉菌"があり、善玉菌は糖の未消化物を分解し、発酵させます。また、ビフィズス菌や乳酸菌なども善玉菌の一つで、腸の蠕動運動を促して便通をよくしたり、悪玉菌の繁殖を抑えたり、免疫力を高めたりなどといったはたらきを担っています。 一方、大腸菌や腸球菌、ウェルッシュ菌などの悪玉菌はアミノ酸を分解しますが、こちらは発酵ではなく、腐敗です。 腐敗によって生じる有毒ガスには、インドールやスカトールなどが含まれており、これらは便の悪臭の原因となります。臭気は便やおならとして排出されるほか、吸収されて血液に溶け込み、有毒成分は肝臓で解毒されます。

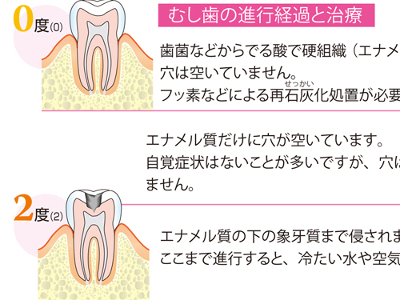

むし歯と歯周病の仕組み

歯は「食べる」という生命維持に不可欠な行為の出発点―。ところが、歯の大切さを軽視し、治療を先送りにしたり、予防を怠る人が少なくありません。激痛のようなはっきりした症状が現れたときには、すでに歯の疾患はかなり進んでしまっています。 ・0度 歯菌などから出る酸で硬組織(エナメル質)は侵されていますが、穴は空いていません。 フッ素などによる再石灰化処置が必要です。 ・1度 エナメル質だけに穴が空いています。 自覚症状はないことが多いですが、穴は埋めなくてはなりません。 ・2度 エナメル質の下の象牙質まで侵されます。 ここまで進行すると、冷たい水や空気が歯にしみるようになります。 ・3度 歯髄まで侵され、歯髄炎をおこして痛みにおそわれます。 ここまでくると、神経を抜く根管治療が必要になります。 ・4度 歯冠のエナメル質や象牙質はなくなってしまい、歯髄も死んだ状態です。抜歯などの処置が必要になる場合もあります。 歯周組織に炎症がおこる病気を総称して「歯周病」と呼びますが、このうち、炎症が歯肉に限られているものを「歯肉炎」といいます。 歯肉炎の原因菌は好気性菌と呼ばれ、酸素を好むため歯肉の表面にすみつき、炎症を引き起こします。 炎症をおこして腫(は)れてくるのは、歯と歯の間の歯肉です。健康な歯肉はピンク色をしていますが、歯肉炎になると三角の部分が赤くなり、腫れて盛り上がって見えます。炎症が進むにつれて、歯肉はさらに赤く腫れ上がり、ブヨブヨしてきます。

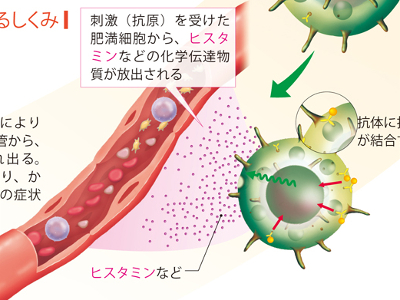

免疫機能の乱れによる不調

免疫機能の中心となる白血球は、体内に侵入した異物(抗原)を攻撃してからだを守ってくれますが、ときには、このはたらきが逆効果となることがあります。 免疫機能が何らかの原因で異常をおこすと、攻撃の必要のないものまで攻撃したり、抗原の威力がそう強くないものに過剰な攻撃をしかけたりしてしまいます。これらのことが原因で、体内の正常な組織や細胞が破壊されてしまうのです。 免疫機能の異常からおこる症状の一つは、アレルギー反応として現れます。アレルギーとは、体内に侵入した、"アレルゲン"という原因物質を攻撃するための抗体が、正常に機能しないためおこるものです。 この抗体は、「肥満細胞」に付着しますが、そこにアレルゲンがついてしまうと、肥満細胞内の化学伝達物質である"ヒスタミン"が血液中に大量に放出されます。ヒスタミンは、毛細血管を拡張する、気管支を収縮させる、血圧を上昇させる、浮腫やかゆみを引き起こすといった作用をもつため、大量に体内放出されると、かゆみ、鼻水、充血、じんましんなどのアレルギー反応がおこります。 代表的なアレルゲンは、花粉、ほこり、動物の毛です。

目・耳の検査の目的

視力・眼底・眼圧の検査は、目の異常や病気を調べるための検査です。 聴力検査は、耳の聞こえを調べる検査です。主に耳の病気や聞こえの機能の不調などを早期に発見するために行われますが、外耳から脳までのトラブルをチェックできます。 視力検査の基準値は、左右ともに0.7以上です。0.6以下になると、矯正が必要になります。 眼底検査は、0~4までの5段階で程度を分類しています。基準値は0です。 眼圧検査の基準値は、10~21mmHgです。高い眼圧が続くときは、早期に治療をしないと失明するおそれがあります。 聴力検査は、1000Hz・30dB、4000Hz・40dBの音の両方が聴取可能であれば、正常とされます。 眼に入った光は、角膜で大きく屈折し、水晶体で屈折を調節されてから、網膜で像を結びます。この時、屈折率が正常であれば、網膜でぴったりと像を結び、ピントが合うのですが、屈折率が弱過ぎたり、強過ぎたりすると、ピントが合いません。これを屈折異常といい、近視や乱視、遠視などが疑われます。 眼底検査の異常には、緑内障や白内障、網膜剥離、加齢黄斑変性症、糖尿病性網膜症など眼の病気のほか、高血圧や動脈硬化、糖尿病、膠原病、感染症、血液疾患、脳腫瘍、くも膜下出血、硬膜下出血などもかかわっています。 眼圧検査が基準値を超える場合は、高眼圧症や緑内障が疑われます。