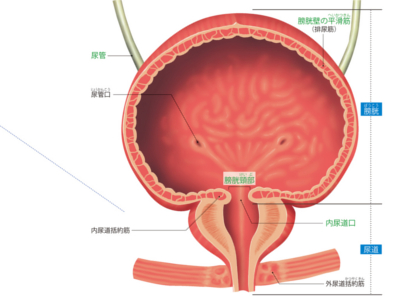

尿を蓄えて排泄する膀胱と尿道

膀胱は、腎臓でつくられた尿を一時的にためておく袋状の器官です。 位置は、恥骨の後方-。膀胱の後ろには直腸があり、女性では子宮と膣に接しています。 膀胱の上部には尿管が左右2つ開口しており、これを尿管口といいます。 また、下部の出口は内尿道口といい、その付近を膀胱頸部といいます。 膀胱の壁は、外側に平滑筋の層があり、内側は粘膜で覆われています。 平滑筋の層には伸縮性があり、膀胱が空のときは1㎝ほどの厚さがありますが、尿がたまってくると引き伸ばされ、3mmほどに薄くなります。 成人の膀胱の容量は約300~500mlです。膀胱はこれだけの尿を蓄える器官であると同時に、たまった尿を排泄する器官でもあります。 尿道は膀胱の尿の出口(内尿道口)と、体外への尿の出口(外尿道口)をつなぐ管状の器官です。 内尿道口の付近には、自分の意思とは無関係に働く"内尿道括約筋"と、自分の意思で働かせられる"外尿道括約筋"があります。 両方の括約筋をゆるめることで尿が尿道に流れ込み、外尿道口から排泄されます。 腎小体でつくられた原尿は尿細管で再吸収され、尿になります。この尿の輸送路を「尿路」といい、腎杯から、腎盂、尿管、膀胱、尿道までを指します。また、腎盂から尿管までを「上部尿路」、膀胱から尿道までを「下部尿路」と呼んでいます。 また、腎杯、腎盂、尿管の壁には平滑筋があり、蠕動運動による収縮の波で、尿を膀胱へと運んでいきます。

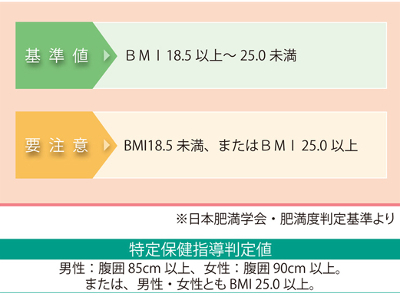

肥満度検査の目的

内臓脂肪蓄積・肥満の有無をチェック むかしは、体重測定だけで肥満の有無を判定していましたが、肥満と肥満がもたらす病気の関係が明らかになるにつれ、検査方法も変化してきました。 現在、肥満の判定に用いられているのは、「BMI」と「腹囲」です。BMIと腹囲を総合して、健康上問題となる肥満を判定します。 BMI(BodyMassIndex=ボディ・マス・インデックス)とは、国際的にも広く用いられている体格指数で、体重と身長からBMI値を割り出します。 肥満の定義上、本来は体脂肪量から判定すべきなのですが、BMIは体脂肪を反映することから、肥満を判定する一つの目安として用いられています。 腹囲は、とくに内臓脂肪の蓄積を知るのに有意な検査で、メタボリックシンドロームの診断基準項目の一つにもなっています。 正確には、腹部CT検査などで、内臓脂肪面積が100c㎡以上ある場合に、内臓脂肪型肥満と診断されるのですが、腹囲は内臓脂肪の蓄積(内臓脂肪面積)を反映することから、こちらも肥満判定に用いられています。 BMIや腹囲が基準値を外れる要因、つまりは肥満の要因には、遺伝的素因や性差も関与していますが、何よりも大きいのは生活習慣です。 食べ過ぎによる摂取エネルギーの過剰、運動不足による消費エネルギーの不足が、エネルギー収支のバランスを崩し、体脂肪や体重の増加をまねきます。 また、肥満をまねく生活習慣の下地にはストレス、睡眠不足、自律神経やホルモンバランスの乱れなども関係しています。これらが過食を招いたり、太りやすい体質をつくる場合も少なくありません。 中年以降に太りやすくなる原因としては、基礎代謝の低下があげられます。 基礎代謝とは、呼吸や睡眠、消化など、生命を維持するための活動に必要な最低限のエネルギーのことです。 年をとると活動量が減り、筋肉が落ち、また若い頃のように成長に必要なエネルギーもいらなくなります。 こうして基礎代謝は老化に伴い低下していくのですが、さらに運動不足などが加わると、基礎代謝の低下にも拍車がかかります。 基礎代謝は成人で平均1200kcalとされており、これより低下すればするほど、エネルギー収支のバランスが崩れて太りやすくなります。 肥満、とくに内臓脂肪の蓄積は、さまざまな生活習慣病を合併することで知られています。具体的には脂質異常症をはじめ、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化など。さらには脳卒中や心筋梗塞などの引き金となるといわれています。 また、近年はメタボリックシンドロームの概念からも、内臓脂肪型肥満が問題視されています。 脂肪細胞からは、アディポサイトカインと呼ばれる生理活性物質が分泌されています。 アディポサイトカインには、血糖値の上昇、脂質異常の促進、血圧の上昇にかかわる悪玉アディポサイトカインと、動脈硬化の抑制や糖代謝の改善に働く善玉アディポサイトカイン(アディポネクチンという)があり、健康な体内では善玉と悪玉のバランスが保たれています。 しかし、内臓脂肪が蓄積した状態では、善玉であるアディポネクチンの分泌が低下し、悪玉アディポサイトカインの分泌が過剰になるのです。 このアンバランスが生活習慣病の連鎖を引き起こし、動脈硬化を促進させると考えられています。 そのほかにも、内臓脂肪、皮下脂肪にかかわらず、肥満を放置していると、ひざや腰などに過剰な負荷がかかり続けるため、膝関節症などの運動器疾患をもたらします。 また、睡眠時無呼吸症候群や、女性では月経異常など婦人科系疾患との関連も指摘されています。

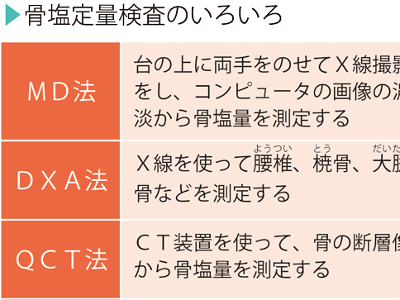

骨の検査の目的

主に骨粗鬆症の有無を調べるための検査です。骨のなかの骨塩量(カルシウムやリンなど)を測定し、骨量が低下していないかを調べます。 骨塩定量検査は測定する骨の部位によってさまざま方法がとられます。 骨塩量の基準値は、YAM(若年成人平均値)の80%以上です。YAMが70%未満になると骨減少症とされ、骨粗鬆症の危険が高まります。 骨塩量は成長期に増加して30~40歳代で最大に達し、その後は加齢とともに減少します。骨塩量の減少や骨粗鬆症の大半は老化によるものと考えられます。また、骨塩量の減少には女性ホルモンも関係しており、閉経後の女性にも骨粗鬆症が多くみられます。若い人で骨塩量が減少している場合は、カルシウム代謝異常や悪性腫瘍などが疑われます。

骨・関節の異常(骨粗鬆症/関節リウマチ/脱臼/捻挫)

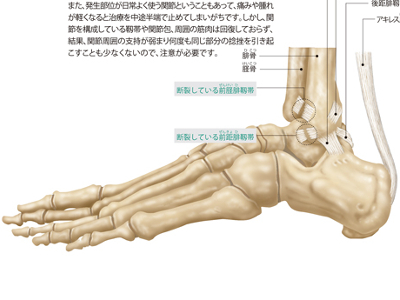

骨・関節に生じるトラブルの代表は、「骨粗鬆症」と、複数の関節に左右対称の関節炎を引き起こす「関節リウマチ」です。どちらも、中高年に多くみられます。 骨を硬く充実させている骨塩(リン酸カルシウムなど)は加齢とともに減少していきます。その減少が過度に進んで、骨の中身がスカスカになり、骨折しやすくなった状態が骨粗鬆症です。 骨粗鬆症の影響が、早い時期から現れるのが"脊椎骨"です。身長が縮んだり、腰痛がおきたり、背中や腰が曲がるなどの症状が現れ、進行すると、上半身の重みで脊椎に圧迫骨折がおきることもあります。また、つまずくなど、ちょっとしたことで大腿骨や手首、腕の付け根を骨折することもよくあります。 骨粗鬆症は、閉経後の女性に多くみられます。これは女性ホルモンのエストロゲンの分泌が減少し、骨吸収がすすむためです。 今もなお原因解明の途上にある病気ですが、自己免疫による炎症が関与していると考えられています。 関節は関節包という「袋」で覆われています。その内側にある滑膜という部分から関節をスムーズに動かすための関節液が分泌されています。この滑膜に炎症がおこると、滑膜が増殖して軟骨や骨を侵食して破壊してしまい、やがて関節全体が変形して、その機能が障害されていきます。 炎症が進行、悪化すると骨の破壊や関節機能の障害はもとより、心臓、肺、腎臓などの器官への合併症を引き起こすこともあります。 関節組織には骨と骨が向かい合っている面があり、この面の位置関係が外的な力や病的な原因で本来の状態からずれてしまった状態を「脱臼」といいます。 外力により発生する脱臼を「外傷性脱臼」といいます。全身の関節でおこりますが、主に肩鎖(けんさ)関節、肩関節、肘(ちゅう)関節、指関節など上肢の関節に多くみられます。 病的な原因の脱臼は、化膿性関節炎などが原因で関節内に膿がたまってしまい、関節包が過度に伸張した状態になったり、慢性関節リウマチで靱帯や関節包がゆるんでしまうとおこります。 また、一度脱臼をおこした関節は、支える組織の修復が不十分な場合、軽微な外力で脱臼を繰り返してしまうことがあります。これを「反復性脱臼」といいます。 脱臼の症状は、弾発性固定(関節が動かない)、関節部の変形や疼痛、腫脹(しゅちょう)を伴います。発生頻度は青・壮年に高く、小児や高齢者では比較的低くなっています。小児や高齢者の骨は青・壮年に比べて硬度が低く、外力が働いた場合に脱臼ではなく骨折をおこすためと考えられています。 捻挫は、関節が可動域を超える運動をしいられて、一時的に偏位する(一方に偏る)ことによっておこります。 骨と骨をつないでいる関節は、衝撃が集まりやすく障害を受けやすい部位です。具体的には、関節を包む関節包や、関節を補強する靱帯が損傷します。 関節は動かせる範囲が決まっており、継続して力のかかる動きには弱いため、運動時に限らず日常生活でも捻挫はよく引き起こされます。"むち打ち症""突き指"などは日常生活でおこる捻挫の代表例です。 捻挫をおこすと、患部に熱感や腫脹、痛みなどを伴う炎症が発症します。損傷が重度のケースでは、骨折や靱帯断裂があり、これらは放置すると、運動障害や関節の軸変形になる可能性があるので、自己判断に頼らずに初期の診断をしっかりと行う必要があります。 また、発生部位が日常よく使う関節ということもあって、痛みや腫れが軽くなると治療を中途半端で止めてしまいがちです。しかし、関節を構成している靱帯や関節包、周囲の筋肉は回復しておらず、結果、関節周囲の支持が弱まり何度も同じ部分の捻挫を引き起こすことも少なくないので、注意が必要です。

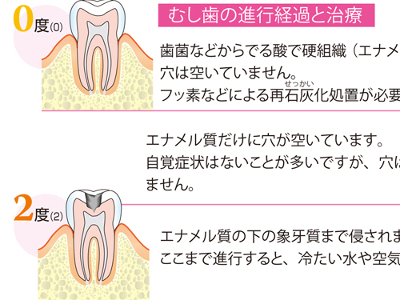

むし歯と歯周病の仕組み

歯は「食べる」という生命維持に不可欠な行為の出発点―。ところが、歯の大切さを軽視し、治療を先送りにしたり、予防を怠る人が少なくありません。激痛のようなはっきりした症状が現れたときには、すでに歯の疾患はかなり進んでしまっています。 ・0度 歯菌などから出る酸で硬組織(エナメル質)は侵されていますが、穴は空いていません。 フッ素などによる再石灰化処置が必要です。 ・1度 エナメル質だけに穴が空いています。 自覚症状はないことが多いですが、穴は埋めなくてはなりません。 ・2度 エナメル質の下の象牙質まで侵されます。 ここまで進行すると、冷たい水や空気が歯にしみるようになります。 ・3度 歯髄まで侵され、歯髄炎をおこして痛みにおそわれます。 ここまでくると、神経を抜く根管治療が必要になります。 ・4度 歯冠のエナメル質や象牙質はなくなってしまい、歯髄も死んだ状態です。抜歯などの処置が必要になる場合もあります。 歯周組織に炎症がおこる病気を総称して「歯周病」と呼びますが、このうち、炎症が歯肉に限られているものを「歯肉炎」といいます。 歯肉炎の原因菌は好気性菌と呼ばれ、酸素を好むため歯肉の表面にすみつき、炎症を引き起こします。 炎症をおこして腫(は)れてくるのは、歯と歯の間の歯肉です。健康な歯肉はピンク色をしていますが、歯肉炎になると三角の部分が赤くなり、腫れて盛り上がって見えます。炎症が進むにつれて、歯肉はさらに赤く腫れ上がり、ブヨブヨしてきます。

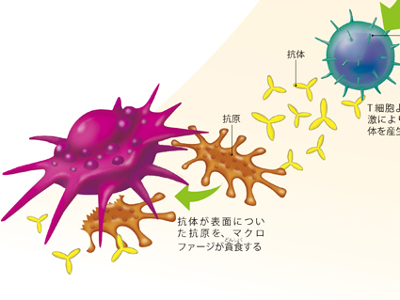

免疫機能のはたらき

免疫とは、からだに侵入したウイルスや細菌など、病原体を血液中から排除するために働く、体内のセキュリティシステムです。 このシステムを機能させるのは、リンパ球のT細胞、B細胞、NK細胞(ナチュラルキラー細胞)、マクロファージ、顆粒球など白血球の仲間たちです。 体内で異物を発見すると、最初にマクロファージや顆粒球の好中球が異物を食べ、NK細胞が異物を破壊します。これが「自然免疫」という初期の防御システムです。 自然免疫で対処しきれない場合は、さらにほかのリンパ球が対応をします。このリンパ球による異物への反応を「獲得免疫」といい、"体液性免疫"と"細胞性免疫"の2種類に分けられます。 体液性免疫は、異物(抗原)が侵入すると、まずマクロファージが異物を捕え、抗原の情報を認識してヘルパーT細胞に伝えます。同時に、化学物質を放出してB細胞を形質細胞に増殖させて大量の抗体をつくり出し、抗原を一つ一つ抗体で取り囲み、マクロファージが飲み込む―というものです。 細胞性免疫では、T細胞とマクロファージが抗原を直接攻撃します。マクロファージは侵入してきた抗原の情報を認識し、ヘルパーT細胞に伝えます。その情報からヘルパーT細胞は、サイトカインを分泌して、キラーT細胞や、マクロファージなどを活性化させ、抗原を破壊して貪食させます。 免疫にかかわる細胞の中心となるのは、白血球の仲間、リンパ球です。 リンパ球には、胸腺(心臓の上にかぶさり、両肺の間の上部に位置する臓器)を経由して分化するT細胞と、胸腺を経由しないB細胞があります。 T細胞は、ウイルスや、がんを攻撃したり、生理活性物質(ホルモン)を生み出すはたらきをします。 T細胞は胸腺で分化し、成熟してサプレッサーT細胞、ヘルパーT細胞、キラーT細胞に分かれます。B細胞は、ヘルパーT細胞の指令により、抗体をつくるために分裂をしながら増殖して、異物(抗原)を攻撃します。 そのほか、自己判断で異物やがん化した細胞を攻撃、処理するNK細胞、病原菌を食べ、リゾチームで溶かして消す好中球など、免疫系にはさまざまな種類と役割の違う細胞があり、それぞれの役割を果たしながら連携して、異物や病原菌からからだを守っているのです。