あい‐がた【藍型】

藍1色または藍の濃淡で文様を染め出した型染め。特に沖縄のものが有名。→紅型(びんがた)

あいしゅう【哀愁】

《原題Waterloo Bridge》米国の映画。1940年公開。監督はマービン=ルロイ。主演はビビアン=リー、ロバート=テイラー。第一次大戦中のロンドンを舞台に、踊り子と将校の悲恋を描く。

アイバンホー【Ivanhoe】

ウォルター=スコットの長編歴史小説。1819年刊。リチャード1世の騎士アイバンホー、伝説的英雄ロビン=フッドなどが登場する恋と冒険の物語。

あい‐びん【哀憫/哀愍】

悲しみ哀れむこと。ふびんに思うこと。あいみん。「—の念」

あい‐みん【哀憫/哀愍】

⇒あいびん(哀憫)

鋳型

a mold,《英》 a mould;〔活字・レコードなどの〕a matrix ((複 -rices, ~es))地金を鋳型に入れるcast (molten) metal鋳型を外すremove ...

石焼き

1〔磁器〕porcelain2〔料理〕石焼きの ((fish)) baked in hot pebbles石焼き芋sweet potatoes baked [roasted] in hot pe...

回収

1〔徴集〕collection回収する collect廃品[空きびん]を回収するcollect 「waste articles [empty bottles]売り掛け金を回収するcollect ...

かいしゅうする【回収する】

collect廃品[空きびん]を回収するcollect 「waste articles [empty bottles]売り掛け金を回収するcollect bills損失額を回収するrecove...

海流

an ocean current; a current日本海流the Japan Current海流図a current chart海流びん〔海流調査のための〕a drift bottle

いま【居間】

[共通する意味] ★家の中で、家族が集まって過ごすための部屋。[英] a living room[使い方]〔居間〕▽居間でくつろぐ▽友だちを居間に通す〔茶の間〕▽茶の間でテレビを見る▽お茶の間向...

ちゃのま【茶の間】

[共通する意味] ★家の中で、家族が集まって過ごすための部屋。[英] a living room[使い方]〔居間〕▽居間でくつろぐ▽友だちを居間に通す〔茶の間〕▽茶の間でテレビを見る▽お茶の間向...

もぐる【潜る】

[共通する意味] ★全身、全体を水の中に沈める。[英] to dive[使い方]〔潜る〕(ラ五)▽海にもぐってあわびをとる〔潜水〕スル▽潜水して海底を調査する▽潜水夫[使い分け]【1】「潜る」は...

せんすい【潜水】

[共通する意味] ★全身、全体を水の中に沈める。[英] to dive[使い方]〔潜る〕(ラ五)▽海にもぐってあわびをとる〔潜水〕スル▽潜水して海底を調査する▽潜水夫[使い分け]【1】「潜る」は...

リビングルーム

[共通する意味] ★家の中で、家族が集まって過ごすための部屋。[英] a living room[使い方]〔居間〕▽居間でくつろぐ▽友だちを居間に通す〔茶の間〕▽茶の間でテレビを見る▽お茶の間向...

あじゃせ【阿闍世】

《(梵)Ajātaśatruの音写》前5世紀ごろのインドのマガダ国王。父の頻婆娑羅(びんばしゃら)王を殺して王位に就いたが、のち釈迦の教えに従い、仏教教団の保護者になった。アジャータシャトル。

あべ‐まさひろ【阿部正弘】

[1819〜1857]江戸末期の老中。備後(びんご)福山藩主。幕末開国のときの老中首座として和親条約を締結。

あん‐じゅうこん【安重根】

[1879〜1910]朝鮮の独立運動家。黄海道海州の出身。日本の朝鮮侵略の動きに対し、1907年ごろから義兵運動を展開。09年、ハルビン駅頭で初代韓国統監伊藤博文を暗殺、翌年処刑された。アン=ジ...

いだいけ【韋提希】

《(梵)Vaidehīの音写》古代インド、マガダ国王頻婆娑羅(びんばしゃら)の后(きさき)。子の阿闍世(あじゃせ)王に幽閉された時に釈迦に「観無量寿経」を説かれたとされる。韋提希夫人(いだいけぶ...

いとう‐ひろぶみ【伊藤博文】

[1841〜1909]政治家。山口の生まれ。吉田松陰に学び、倒幕運動に参加。のち明治憲法立案に当たる。明治18年(1885)内閣制度を創設、初代総理大臣となった。枢密院・貴族院の初代議長を歴任。...

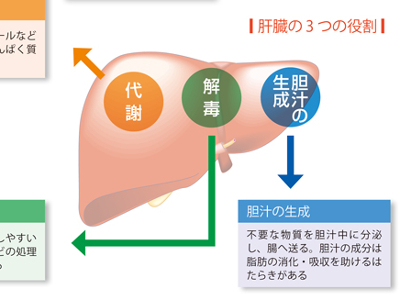

肝臓の役割

肝臓には、生命維持に不可欠なはたらきがいくつもありますが、主なはたらきは「代謝」「解毒」「胆汁の生成」です。 代謝とは、食べ物から吸収された栄養素を体内で利用できる形につくり変えたり、貯蔵したり、供給したりするはたらきをいいます。 解毒とは、からだに有害な物質を分解して、無害な物質に変える機能のこと。体内でつくられる有害物質は、肝臓で無害な物質に変換されて、尿や便とともに排出されます。 もう一つ、肝臓には胆汁の生成という重要な役割があります。脂肪の消化・吸収に必要な胆汁を生成し、胆のう・胆管を経て腸へ送り出すはたらきのことです。 胆汁の成分の大部分は水分ですが、胆汁色素の「ビリルビン」や胆汁酸、コレステロールなどが一緒に溶けています。 そのほかにも肝臓は、女性ホルモンの代謝や血液の一時的な貯蔵、古くなった赤血球からヘモグロビン(たんぱく質)を分解し、ビリルビンをつくるなどの役割も担っています。

血糖値検査の目的

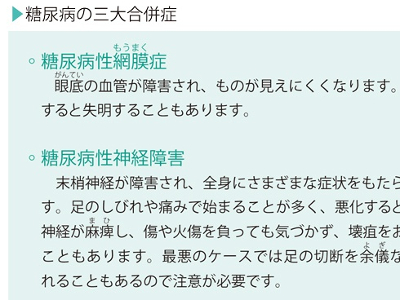

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。

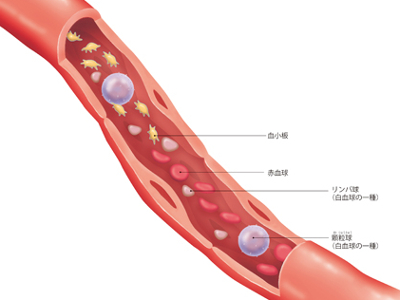

血液(血球)のプロフィール

血液は赤血球、白血球、リンパ球、血小板を含めた有形成分(細胞)が40~45%、液体成分の血漿が55~60%で構成されています。有形成分は、ほとんどが赤血球であり、白血球やリンパ球、血小板は1%程度しか含まれていません。 血液は心臓から血管を流れて、からだのすみずみまで酸素と栄養を運び、二酸化炭素や老廃物を回収して、再び心臓へ戻ってきます。 また、血液は体内に侵入してきたウイルスや細菌を白血球で撃退したり(免疫構造)、血管壁が破損したときに凝固して破損個所を修復したりします。さらには、各器官のはたらきを調整するための"情報伝達"の役目も担っています。 血液成分の約半分を占める赤血球は、直径6~9μm(1μm=1000分の1mm)。中央がへこんだ円盤状の細胞です。 その名のとおり赤色で、核をもたず柔軟性に富み、簡単に変形可能なため、毛細血管の薄い壁を通過できます。 からだ全体の血液中には、20~25兆個もの赤血球が存在し、酸素を運び、二酸化炭素を回収する工程を繰り返しています。主成分はヘモグロビンという鉄を含む色素です。 赤血球は約4カ月で寿命を迎え、時期がくると肝臓や脾臓で破壊されますが、ヘモグロビンは胆汁の成分、ビリルビンとして再利用されます。 白血球は無色で細胞内に核をもっています。 白血球には「顆粒球」「リンパ球」「単球」の3つの種類があります。1m3に6000個程度存在し、血流にのり全身を巡ります。 顆粒球は、好塩基球、好中球、好酸球に分かれ、それぞれが殺菌物質を放出します。 リンパ球にはヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞があり、B細胞は体内に侵入した病原体を攻撃する抗体をつくります。 単球は不要になった細胞を取り込み、マクロファージとなって破壊するなど、外敵の侵入を感知し、攻撃します。 血小板は核のない細胞で、骨髄のなかにある細胞、巨核球の一部がちぎれた断片からできています。通常は円形をしていますが、活動するときには突起を出して形を変化させます。 血小板は損傷部分から血液の流出(出血)があると損傷部位に集まり、一時的に傷口をふさぎます。 その後、血液中のたんぱく質である"フィブリノーゲン"が糸状のフィブリンに変化し、そこに赤血球や白血球がからみついて、血液のかたまりをつくります。さらに血漿のなかにある凝固因子に働きかけて止血します。 血漿は、淡黄色をした血液の液体成分です。約9割が水分であり、そのほかは血液の浸透圧(水分)を調整するアルブミン、外敵を攻撃するグロブリン、血液凝固を助けるフィブリノーゲンなどのたんぱく質、ブドウ糖、アミノ酸、脂肪、塩化ナトリウム、イオンなどで構成されています。 主に、水分、塩分、無機質などの栄養やホルモンを溶かし込み、必要な場所まで運んで栄養として与え、そこから老廃物を引き取るはたらきをします。