あおがれ‐びょう【青枯(れ)病】

根から侵入した細菌によって、ナス・トマト・タバコなどの葉が、急にしおれて青いままで枯死する病害。高温時に多く発生。

あかかび‐びょう【赤黴病】

植物病害の一。主にフザリウム属菌を病原菌とし、感染により麦類などの植物の種子に登熟の阻害、不稔の被害を生じさせる。また、赤かび病原菌は人体に中毒症状を引き起こすデオキシニバレノール(DON)など...

あかぼし‐びょう【赤星病】

ナシ・リンゴ・タバコなどの葉の表面に銹病菌(さびびょうきん)などが寄生し、黄紅色の斑点をつくり、落葉させる病害。

あく‐びょう【悪病】

たちの悪い病気。悪疾。

アジソン‐びょう【アジソン病】

副腎皮質ホルモンの不足によって起こる病気。皮膚が黒ずみ、疲労感、体重低下などが主な症状。1855年、T=アジソンが発表。慢性副腎皮質不全症。

びょうしん【病身】

[共通する意味] ★病気にかかった体。[英] ill health[使い方]〔病身〕▽病身をいたわりつつ歩く▽病身の母〔病体〕▽病体をベッドに運ぶ▽病体に無理は禁物である〔病躯〕▽病躯をおして旅...

やくびょうがみ【疫病神】

[共通する意味] ★人間に災厄をもたらす神。[使い方]〔死に神〕▽死に神にとりつかれたように不幸が続く〔貧乏神〕▽すっかり貧乏神にとりつかれた〔疫病神〕▽疫病神のように忌み嫌われている人[使い分...

ごうびょう【業病】

[共通する意味] ★治りにくい病気。[英] an incurable disease[使い方]〔難病〕▽難病を克服する▽難病が治癒した〔業病〕▽業病にとりつかれる〔死病〕▽かつて死病といわれた病...

たびょう【多病】

[共通する意味] ★体が弱くて、病気によくかかること。[英] sickliness[使い方]〔多病〕(名・形動)▽生来多病の身▽才子多病〔病弱〕(名・形動)▽病弱な子〔蒲柳の質〕▽蒲柳の質で医者...

しびょう【死病】

[共通する意味] ★治りにくい病気。[英] an incurable disease[使い方]〔難病〕▽難病を克服する▽難病が治癒した〔業病〕▽業病にとりつかれる〔死病〕▽かつて死病といわれた病...

いちびょうそくさい【一病息災】

病気もなく健康な人よりも、一つぐらい持病があるほうが健康に気を配り、かえって長生きするということ。▽「息災」は健康であること、身にさわりのないこと。

しょうろうびょうし【生老病死】

生まれること、老いること、病むこと、死ぬことの四つの苦。人生における免れない四つの苦悩のこと。▽仏教語。四苦ともいい、また、四天使ともいわれる。

どうびょうそうれん【同病相憐】

同じ病気に苦しむ人々が、互いに同情し合うこと。また広く、同じ境遇で苦しむ者同士は、互いになぐさめ合うことをいう。▽一般に「同病どうびょう相あい憐あわれむ」と訓読を用いる。

びょうにゅうこうこう【病入膏肓】

病が進行し、回復する見込みがなくなること。不治の病にかかること。また、趣味や道楽などに病的なまでに熱中したり、悪癖や悪弊などが高じて手がつけられなくなるたとえ。

むびょうしんぎん【無病呻吟】

大したことでもないのに、むやみやたらと騒ぎ立てること。

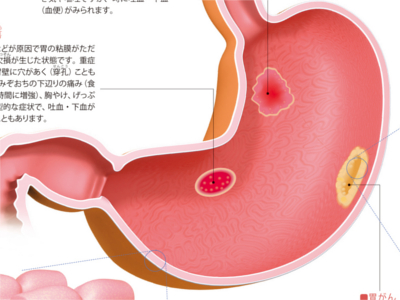

胃と大腸の病気(胃がん/急性胃炎/胃潰瘍/大腸ポリープ/結腸がん/虫垂炎/直腸がん)

胃と大腸の内側は表面を粘膜で覆われていますが、異変には非常にデリケートにできています。 そのため、胃は暴飲暴食などの刺激で胃粘膜が傷つきやすく、病的な変化をおこすと、痛みが生じたり、胸やけや吐き気など不快な症状が現れます。また、大腸は腹痛をはじめ、下痢や便秘、お腹が張った感じ、下血(血便)などの症状が現れます。 しかし、胃、大腸ともにがんやポリープなどができた場合、早期には自覚症状が現れにくく、病気を進行させてしまう恐れがあります。普段、異変を感じないからといって、胃や腸が丈夫だと過信はせずに定期的に検診を受けるよう心がけましょう。 胃壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増殖を繰り返すのが胃がんです。 がんは、はじめは30~60μm(1μmは1000分の1mm)の大きさから出発し、5㎜程度の大きさになったころから発見が可能になります。 がんは胃壁の外に向かって、粘膜下層、筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜へと徐々に深く広がり始めます。がんの深さが粘膜下層までのものを「早期胃がん」、粘膜下層を超えて筋層より深くに及ぶものを「進行胃がん」といいます。 早期胃がんは、診断・治療上の必要から、その病変部の表面の形状によって隆起型、表面隆起型、表面陥凹(かんおう)型、陥凹型に分類されます。 早期胃がんに特有の症状はありません(多くの場合、無症状です)。胸やけやげっぷ、食欲不振など胃炎とよく似た症状がでるケースもありますが、これは粘膜の炎症に関係したものです。 暴飲暴食や香辛料など刺激の強い食品、薬、ストレスなどが原因で胃粘膜に急性の炎症がおきた状態です。主な症状はみぞおちの下辺りの痛み、吐き気や嘔吐ですが、時に吐血・下血(血便)がみられます。 ストレスなどが原因で胃の粘膜がただれ、深い欠損が生じた状態です。重症になると胃壁に穴があく(穿孔(せんこう))こともあります。みぞおちの下辺りの痛み(食後1~2時間に増強)、胸やけ、げっぷなどが典型的な症状で、吐血・下血がみられることもあります。 結腸に発生するがんで、発生部位により右側結腸がん(上行結腸がん)、左側結腸がん(下行結腸がん、S状結腸がん)と呼ばれます。とくにS状結腸にはがんができやすく、直腸がんと合わせて大腸がん全体の約7割を占めます。 多くの場合、初期には無症状です。この部位にある内容物(便)は液状であり、比較的腸管が太いため、がんができても閉塞することはあまりありません。ただし、進行すると右下腹部のしこり、便秘や下痢、黒色便、貧血などの症状がみられます。 初期症状は下血(血便あるいは血液と粘液が混じった粘血便)です。この部位にある内容物(便)は固形で腸管も細いため、がんができると狭くなったり閉塞することがよくあります。そうなると便秘と下痢を繰り返したり、腹痛がしたり、便とガスが出なくなったりします。 盲腸の下にある腸管の一部・虫垂が細菌やウイルスに感染して炎症をおこし、化膿した状態です。主な症状は腹痛(初期にみぞおちやへその辺りから痛みだし、右下腹部へと移動)、吐き気、嘔吐です。炎症が進むにつれ、37~38℃の発熱がみられます。 大腸の粘膜から発生する隆起した突出物(腫瘤)を大腸ポリープといいます。 大腸ポリープは、がん化することはない"非腫瘍性ポリープ"とがん化する"腫瘍性ポリープ"に大別されます。 非腫瘍性ポリープには、若年性ポリープ(幼児、小児の直腸にできる)、炎症性ポリープ(大腸炎が治る過程でできる)、過形成ポリープ(高齢者の直腸にできる)があります。 腫瘍性ポリープは腺腫ともいいます。大腸ポリープの約8割は腺腫です。腺腫のほとんどが1cm以下の大きさですが、2cm以上に成長するとがん化の可能性が高くなります。大腸がんの多くはこの腺腫から発生すると考えられています。 大腸ポリープの形状は、茎のあるものや扁平なものまでさまざまです。加齢とともに増加する病気で、多くは無症状ですが、まれに下血がみられます。 大腸の終末部・直腸にできるがんです。固形状になった便が病変部を刺激するため、早期に下血(血便、粘血便)がみられることがよくあります。がんが大きくなって腸管を詰まらせると便秘と下痢を繰り返したり、排出された便が普段より細くなります。また、がんがあるため、排便しても腸に便が残っている感じがします。

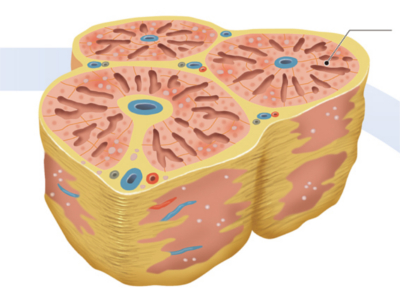

肝臓の病気(急性肝炎/劇症肝炎/慢性肝炎/肝硬変/肝がん)

肝臓は胆汁の生成をはじめ、糖質やたんぱく質、脂肪などの栄養素の分解・合成と貯蔵、有害な物質の無毒化・排泄、各種ビタミンの活性化および貯蔵など、数多くの仕事をこなしています。そのほとんどは、肝臓の体積の約8割を占める肝細胞が担っています。 肝細胞が障害されると肝機能は低下しますが、このような事態を招く病気の代表が、「肝炎」です。 本来、肝臓は再生力の旺盛な臓器ですが、肝炎が慢性化して肝細胞の壊死が進んで、「肝硬変」に至ると、元に戻らなくなります。また、肝硬変になると「肝がん」を発症する危険も増してきます。 6カ月以上肝臓の炎症が持続し、検査数値の異常が続くものが慢性肝炎です。B型肝炎、C型肝炎の慢性化以外に、免疫異常やアルコールによる慢性肝炎もあります。肝細胞壊死は比較的軽度ですが、壊死・再生を繰り返すうちに肝臓の線維化(細胞がなくなり、固くなる)が進みます。 肝細胞が壊死と再生を繰り返すうちに、線維が増えてきてこぶのようなもの(結節)をつくり、肝臓が硬くなっていきます。こうなると肝臓内の血流が悪くなり、さらに肝機能が低下。食道粘膜下層の静脈が瘤状に隆起する食道静脈瘤などの問題が生じやすくなります。また、肝がんに進展することもあります。 肝臓に初発するがんの約9割は、肝細胞から発生する肝細胞がんです。肝細胞がんの8割以上に肝硬変がみられますが、慢性肝炎から発生する場合もあります。 肝炎ウイルス(主にA型・B型・C型)やアルコール、薬剤などによって肝細胞が破壊されますが、多くの場合は、再び修復されて元に戻ります。ただし、まれに劇症肝炎に陥ることもあります。また、ウイルス性肝炎のうちB型肝炎、C型肝炎は慢性化しやすいとされています。 肝臓が広い範囲で侵されて、肝機能が高度に障害されます。昏睡などの意識障害が発生し、生命の危険にさらされます。急性肝炎の約2%が劇症化するといわれています。

呼吸器の病気の仕組み(喘息/気管支炎/肺炎/肺気腫/肺がん)

気管支には平滑筋という筋肉が張り巡らされ、肺のすみずみにわたる空気の流れを調節しています。気管支の平滑筋が激しく収縮したり、粘液の分泌が高まるなどして気管支が狭くなると空気がスムーズに流れなくなり、呼吸困難をきたします。このような事態を招く代表的な病気が「気管支喘息」や「急性気管支炎」です。また、「肺炎」や「肺気腫」など、肺胞に異常がある場合も、スムーズな呼吸ができなくなります。 気管支喘息の患者さんの気道(気管や気管支)には、慢性の炎症があり、気道の粘膜が過敏になっています。また、むくんだり、粘液の分泌が増加するなどして気道が狭くなっているところへ、冷気やたばこの煙などの刺激が加わると、気管支の平滑筋が激しく収縮し、呼吸困難に陥ります。 気管支の内面を覆う粘膜には、線毛の生えた粘膜上皮細胞がきれいに並んでいます。粘液の分泌も活発ではなく、血管にもうっ血は生じていません。 ウイルスや細菌に感染して急性の炎症がおきると、気管支の粘膜にむくみが生じ、粘液の分泌も増加します。さらに進行すると粘膜上皮細胞がはがれ落ちて血管のうっ血が生じ、膿のような粘液が出てきます。 肺がんは、肺や気管支などにできる悪性の腫瘍です。肺がんは「小細胞」がんと「非小細胞がん」とに大別され、さらに非小細胞がんは"腺がん""扁平上皮がん""大細胞がん"に分けられます。 いずれも、肺や気管支などの正常な細胞が、がん細胞化して増殖・進行していきます。また、肺には無数の毛細血管が走っているため、肺にできたがんが血液にのって全身に運ばれ、他臓器に転移しやすいのが特徴です。発がんの主な原因は、喫煙、大気汚染、アスベストなどが考えられています。 肺がんのなかで、日本人にもっとも多いのが腺がんです。腺がんは肺の末梢部に発生するがんの一つで、とくに肺を包んでいる膜である胸膜に近い場所に発症しやすいのが特徴です。 また、がんに侵された肺胞はつぶれていきますが、その際につぶれた部分を覆っている胸膜が引っ張られます。そのため、腺がんに侵された肺の組織を肉眼で見てみると、胸膜が引きつれているように見えます。たばこの成分や粉塵がたまって肺胞に沈着した炭粉もがんの病巣中心部に集まっています。 腺がんの次に多い肺がんが扁平上皮がんです。扁平上皮がんは肺門部にある太い気管支に発症することが多いがんです。 肺がんのなかでは比較的症状が早くから現れるのが特徴で、がんが比較的小さなうちから血痰や咳などが現れます。進行や転移もほかの肺がんと比べて遅いといわれています。また、発症には喫煙が大きな要因となっています。 大細胞がんも腺がんと同じ肺の末梢部に多く発症します。肺がん全体の5%にすぎないがんですが、進行・転移のスピードは小細胞がんの次に速く、早期発見が予後を左右します。 扁平上皮がんと同じに肺門部に多くできるのが小細胞がんです。小細胞がんの特徴は肺がんのなかでも非常に増殖のスピードが速く、ほかの部位に転移もしやすいことです。発見段階ではすでに進行していることが多く、手術のみで治癒することが難しく、抗がん剤などの化学療法がメインの治療となります。 長年の多量喫煙や大気汚染などがきっかけで肺胞の壁が破壊されて大きな穴(気腔の拡大)が多発し、肺の弾力性が弱まっていきます。 肺は気道を通じて直接外界に接しているため、病原菌や塵芥など、さまざまな有害物質に侵されやすくなっています。こうした因子により生じる肺の炎症が肺炎です。 気管支肺炎は、空気の通りが悪い末梢の気管支の炎症として始まり、まわりの肺胞へ広がっていきます。肺気腫では呼吸細気管支や肺胞、肺胞のうなど「肺実質」と呼ばれる組織が破壊されます。