アイスクリーム‐ずつう【アイスクリーム頭痛】

アイスクリームやかき氷などを急いで食べた際に、こめかみなどが痛むこと。原因としては、急激に低下した口内の温度を元に戻そうとして一時的に血管が拡張し、痛みを引き起こすため、また、三叉神経が強い冷た...

あおやま‐こうげん【青山高原】

三重県中西部に広がる高原。布引(ぬのびき)山地中にある約16キロメートル続く高原状の準平原をいう。標高600〜800メートル。高原全体に風力発電機が20基ほど建てられ、風力発電施設としては国内最...

あかい‐ピラミッド【赤いピラミッド】

《Red Pyramid》エジプト、ナイル川下流西岸にある古代エジプトの王墓群(ネクロポリス)、ダハシュールにあるピラミッドの通称。古王国第4王朝の創始者でクフ王の父であるスネフル王が建設。いわ...

あかしかいきょう‐おおはし【明石海峡大橋】

本州四国連絡橋ルートの一。明石海峡に架かる吊り橋で、兵庫県淡路市と兵庫県神戸市とを結ぶ。吊り橋としては世界最長の中央支間長(塔と塔との間の距離1991メートル)で、全長3911メートル。平成10...

あかはだ‐やき【赤膚焼】

奈良市の五条山(赤膚山)付近で作られる陶器。遠州七窯(えんしゅうなながま)の一。天正年間(1573〜1592)に始まるが、茶陶としては寛政以後。

厚み

Ithickness ⇒あつさ(厚さ)II〔内容の〕depth厚みのあるprofound概説としてはいいが厚みがないIt's a good survey, but rather shallow ...

一度に

〔同時に〕at once, at a time, at the same time, simultaneously;〔一挙に〕at 「a stretch [one sitting];〔皆いっしょ...

一己

私一己としてはfor my own part/personally私一己の考えではin my personal opinion/personally私一己の考えでやりましたI did it 「o...

型破り

型破りの unconventional;〔新奇な〕novel, original, innovative型破りな芸術作品an unconventional [《口》 offbeat] work ...

かたやぶりの【型破りの】

unconventional;〔新奇な〕novel, original, innovative型破りな芸術作品an unconventional [《口》 offbeat] work of a...

にしては

[共通する意味] ★その立場においては、の意で主題とすることを表わす。[使い方]〔としては〕▽(1)彼女としてはあたりまえのこととして傘を貸しただけで、特別の好意を持っていたわけではない▽(2)...

としては

[共通する意味] ★その立場においては、の意で主題とすることを表わす。[使い方]〔としては〕▽(1)彼女としてはあたりまえのこととして傘を貸しただけで、特別の好意を持っていたわけではない▽(2)...

ぶんれつ【分裂】

[共通する意味] ★分かれること、分けること。[英] dissolution[使い方]〔分裂〕スル▽意見が二つに分裂する▽細胞分裂▽核分裂〔分離〕スル▽水と油は分離する▽マヨネーズが分離する▽蒸...

びょうぼう【渺茫】

[共通する意味] ★遠くはるかに広がっているさま。[英] vast[使い方]〔悠悠〕(形動(たる・と))▽悠々たる天地〔渺渺〕(形動(たる・と))▽渺々たる大海〔渺茫〕(形動(たる・と))▽渺茫...

ぼうぼう【茫茫】

[共通する意味] ★遠くはるかに広がっているさま。[英] vast[使い方]〔悠悠〕(形動(たる・と))▽悠々たる天地〔渺渺〕(形動(たる・と))▽渺々たる大海〔渺茫〕(形動(たる・と))▽渺茫...

くうくうばくばく【空空漠漠】

果てしもなく広いさま。また、とりとめもなくぼんやりしたさま。▽「漠漠」は広々としてはるかなさま。「空漠」を分けて、繰り返して強調した語。

さいかんのさんゆう【歳寒三友】

冬の寒い季節に友とすべき三つのもの。松・竹・梅。また、梅・水仙・竹。多く画題となっている。また、乱世に友とすべき山水・松竹・琴酒きんしゅをいうこともある。▽「歳寒」は冬の寒い季節。転じて、乱世や逆境のたとえ。

しょうじふじょう【生死不定】

いつ生まれて、いつ死ぬのかは、わからないということ。また、仏教のことばとしては、人生は、はかなくむなしいものだという意味。

はんせいはんすい【半醒半睡】

半ば目覚め、半ば眠った状態。意識が朦朧もうろうとしてはっきりしないさま。▽「醒」は目が覚める意。「睡」は眠る意。「半睡半醒はんすいはんせい」ともいう。

あめやま‐みのる【飴山実】

[1926〜2000]俳人・化学者。石川の生まれ。微生物学者として酢酸菌の研究に業績を残す。俳人としては、俳誌「風」同人を経て無所属で活動。句集に「おりいぶ」「花浴び」など。

おおが‐のりお【大賀典雄】

[1930〜2011]実業家・音楽家。静岡の生まれ。ベルリン国立芸術大学を卒業後、東京通信工業(現ソニー)に入社。コンパクトディスクの開発などにたずさわり、社長、会長、取締役会議長、名誉会長を歴...

シナトラ【Frank Sinatra】

[1915〜1998]米国の歌手・映画俳優。甘く柔らかな歌声で人気を博した。ヒット曲に「マイウェイ」「ニューヨークニューヨーク」など。俳優としては、映画「地上(ここ)より永遠(とわ)に」でアカデ...

ジェームズ【James】

英国王。  (1世)[1566〜1625]在位1603〜1625。スコットランド王としては6世。在位1567〜1625。スチュアート王朝の祖。王権神授説をとり、絶対王政を敷き、しばしば議会と対立...

(1世)[1566〜1625]在位1603〜1625。スコットランド王としては6世。在位1567〜1625。スチュアート王朝の祖。王権神授説をとり、絶対王政を敷き、しばしば議会と対立...

タブッキ【Antonio Tabucchi】

[1943〜2012]イタリアの小説家・ポルトガル文学者。インドで失踪した友人を探す主人公の旅を幻想的に描いた「インド夜想曲」で地位を確立。他の作品に「供述によるとペレイラは…」など。ポルトガル...

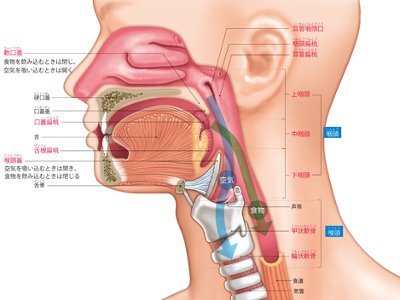

咽頭・喉頭の3つのはたらき

鼻腔、口腔から食道の上端までを咽頭と呼びます。 咽頭は、食物を食道に送る通路と、空気を気管に送る通路が交差する場所です。 咽頭の中ほどにある軟口蓋と、喉頭の上部にある喉頭蓋を使って、鼻腔から運ばれた酸素を気管へ、口腔から運ばれた食物を食道へと、それぞれ振り分けています。 口や鼻から酸素を取り入れる際に侵入する病原菌に対し、その防御機構として、のどにはリンパ球の集合組織である扁桃があります。 扁桃には、咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌根扁桃の4種類があります。俗に"扁桃腺"と呼ばれるのは口蓋扁桃のこと。口を開けたときに喉の奥、両側に見える部分です。 喉頭は、咽頭の下、気管への入り口付近にあり、甲状軟骨、輪状軟骨などの軟骨に囲まれています。 成人男性では、甲状軟骨の一部が突起して首の全面に飛び出しており、"のどぼとけ"と呼ばれています。 哺乳類は喉頭をもちますが、その形状は咽頭のなかに高く飛び出す形で鼻腔の後ろにはまりこんでおり、空気を通すだけのはたらきです。 人間の喉頭は低く、咽頭のなかにわずかに飛び出している形状になっています。そのため、通常、人間の喉頭は咽頭のなかで開いており、食物が通るときだけ喉頭蓋によってふさがれるというしくみになっています。空気と食物の通り道で、その交通整理をするのが喉頭というわけです。 声帯は、喉頭の中央にあるひだ状(声帯ひだ)の器官で、弾力性の高い筋肉からできています。 前方は甲状軟骨、後方は披裂軟骨につながっています。左右の声帯ひだの隙間が声門です。 喉頭筋が声帯を開閉させて、声門が伸縮します。呼吸時には大きく開き、声を出すときにはゆるやかに開閉します。肺から吐き出された空気がゆるやかに開閉される声門を通るとき、声帯に振動を与え、声となって発せられます。 声は、出すときに声帯が振動する数やその大きさにより、高低、大小の違いがあります。 声帯の長さは男性およそ20mmに対し、女性はおよそ16mm。その厚みも若干男性のほうが厚く、女性が薄くなっています。女性のほうが声帯は振動しやすく、高い声になります。思春期以降の男性はのどぼとけができることから、より声帯が長く、厚くなり、振動しにくくなるため、声が低くなります。 声門が閉じて、声帯の振幅が大きいと声は大きく、声門を少し開いて、振幅が小さいと声は小さくなります。 カラオケで熱唱したり、大声で怒鳴ったり……。そんな声の酷使が粘膜の充血をまねきます。 粘膜が充血した状態のまま、さらに大声を張り上げるなどして、声帯に激しい刺激が加わると、粘膜下の血管が傷害されて血腫ができます。 安静にしていれば、血腫が吸収される可能性もありますが、そのまま声帯を酷使し続けるとポリープ(良性腫瘍)になります。 声帯ポリープの症状は、主に声がれですが、同時にのどや発声時の違和感などの症状が出る場合もあります。 治療法としては、一般的には、喉頭顕微鏡下手術(ラリンゴマイクロサージェリー)が用いられますが、手術を希望しない場合や、全身麻酔が不可能な場合は、外来でファイバースコープを用いた摘出術を行います。 手術後は、声帯の傷の安静のため、1週間前後の沈黙期間が必要になります。 予防法としては、声をなるべく使わないようにし、声やのどに違和感があるときは、のどの安静を心がけます。また、お酒やたばこも控えるようにします。 のどを安静にしてから2週間たっても改善されないようなら、耳鼻咽喉科を受診し、喉頭がんなどほかの病気がないか、検査が必要です。

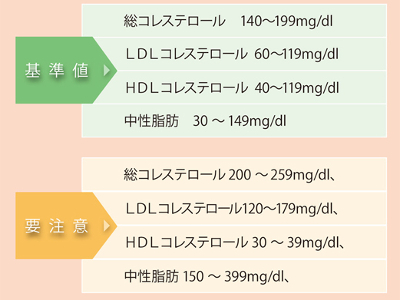

血中脂質検査の目的

脂質異常症(高脂血症)の有無をチェック 血液検査によって、血液中の「総コレステロール」「中性脂肪」「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」を測定し、脂質異常症の有無を調べます。脂質異常症は、LDLコレステロールが過剰になる「高LDLコレステロール血症」、HDLコレステロールが少なすぎる「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪が過剰になる「高中性脂肪血症」の3つに分類されます。 血中脂質が基準値から外れるもっとも大きな要因は、やはり生活習慣にあるといえます。高カロリーの食事、コレステール・脂肪・糖分を多く含む食品の食べ過ぎやアルコールの飲み過ぎは、コレステロールや中性脂肪を増加させます。また、運動不足は脂質の代謝能力を低下させ、中性脂肪の蓄積につながります。さらに、喫煙はHDLコレステロールを減らして、LDLコレステロールを優位にするといわれています。 そのほかの要因としては、ほかの病気が原因で、二次的に脂質異常を来す場合です。脂質異常の原因となる病気には、甲状腺機能低下症、糖尿病、クッシング症候群、ネフローゼ症候群、尿毒症、原発性胆汁性肝硬変、閉塞性黄疸、膠原病などがあげられます。また、遺伝性の高コレステロール血症や高中性脂肪血症もあります。 服用中の薬が原因で脂質異常症になることもあります。なかでも服用者がとくに多いのが高血圧に用いられる降圧薬です。そのほかにも、副腎皮質ホルモン薬、向精神薬、女性では経口避妊薬(ピル)や、更年期障害などに用いられる女性ホルモン薬などが原因となります。 高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症といった脂質異常は、動脈硬化を促進して、脳卒中や心臓病のリスクを高めます。 LDLそのものは、全身に必要なコレステロールを供給するという重要な役目を担っており、決して悪玉ではありません。しかし、血液中のLDLが過剰になると、LDLは動脈の内膜の傷から内部に侵入し、動脈壁に蓄積していきます。結果、動脈壁は厚く硬くなり、粥状動脈硬化が進んで行くのです。 一方、HDLは余分なコレステロールを回収してくれるので、動脈硬化を抑制します。しかし、HDLが少ないと、余分なコレステロールが十分に回収されず、たまったままになります。つまり、LDLとHDLのバランスがとれていれば、動脈硬化にはなりにくく、両者のバランスが崩れてLDLが優位になると、動脈硬化を促進してしまうということです。 また、中性脂肪が過剰になると、それに反比例するように、HDLが減ることがわかっています。さらに、中性脂肪が高くなると、LDLが小型化したLDL、「スモール・デンス・LDL」が増加します。小型化したLDLは、もっているコレステロールは少なくなるものの、動脈壁に侵入しやすくなっています。このことから、小型化したLDLは"超悪玉コレステロール"とも呼ばれており、通常のLDLよりもさらに質が悪くなっているということです。また、同じコレステロール量でも、小型化したLDLをもっている人は、心筋梗塞に3倍かかりやすいといわれています。 動脈硬化に直接悪影響を及ぼすのはLDLですが、中性脂肪も間接的に動脈硬化促進に働きます。また、HDLは低下することでLDLを野放しにし、動脈硬化を間接的に促進します。

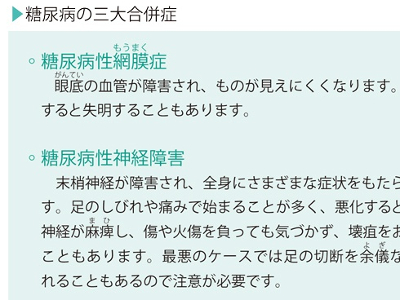

血糖値検査の目的

糖尿病の有無をチェック 血液中に含まれる血糖の量を示す値を血糖値といいます。血糖を調べる検査にはいくつかの種類がありますが、一般の健康診断や人間ドックで調べられるのは、「空腹時血糖値」と「HbA1c」です。いずれも高血糖、すなわち、糖尿病の有無を調べるために行われます。 空腹時血糖値は、その名のとおり、空腹の状態のときの血糖値を調べる検査です。食後は食事の影響を受けて、誰しも血糖値が上昇します。その後、インスリンが働いて、通常、食前などの空腹時には血糖値は下がります。しかし、糖尿病でインスリンの作用が低下していると、ブドウ糖が代謝されず、血糖値が高い状態がいつまでも続きます。そこで、空腹時血糖値の検査を受けるときは、9時間以上絶食したのちの空腹時に血液を採取し、血糖値を測定します。通常は、検査前日の夜から飲食を控え、翌日の朝に採血します。 血糖の状態を調べるもう一つの検査が、「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」です。血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の赤血球の成分であるヘモグロビンにグルコースが結合し、グリコヘモグロビンを形成します。これが、HbA1cです。 赤血球の寿命は約4カ月といわれ、その間ヘモグロビンは体内を巡り、血液中のブドウ糖と少しずつ結びついていきます。つまり、血糖値が高い状態が長く続いていればいるほど、HbA1cも多くなるということです。 血液中のHbA1cは、赤血球の寿命の約半分くらいにあたる時期の血糖値を反映するといわれ、過去1~2カ月の血糖の状態を推定できることになります。HbA1cは、空腹時血糖値同様、採血して調べますが、食事の影響を受けないので、いつでも検査することができます。 血糖値が範囲を超えて上昇する要因としては、インスリンの分泌不足、あるいはインスリンの作用低下があげられます。健康な人では、一定濃度のインスリンが常に分泌されており、作用も安定しています。食後は血糖値が少し上昇しますが、インスリンの分泌も増加し、その働きによって血糖値は正常範囲を超えて上がらないようになっています。 ところが、インスリンの分泌量が少なかったり、分泌されるタイミングが悪かったり、インスリン抵抗性といって、分泌されたインスリンがうまく働かなかったりすると、血糖値は正常範囲を保てなくなります。このような状態はⅡ型糖尿病といい、日本人の糖尿病のほとんどがこのⅡ型糖尿病です。Ⅱ型糖尿病の原因には、遺伝的素因に加えて過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が大きくかかわっているといわれています。 また、糖尿病には、インスリンがほとんど分泌されないⅠ型糖尿病というものもあり、こちらは一種の自己免疫疾患であり、遺伝的体質が深く関係していると考えられています。 高血糖や糖尿病は、それ自体は命にかかわる病気ではありませんが、糖尿病のもっとも大きな問題点は合併症です。糖尿病の合併症は、細小血管合併症と大血管合併症の2つに大きく分けられます。 細小血管合併症には、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」の3つがあり、高血糖によって細い血管の壁が破壊されておこります。いずれも糖尿病特有の合併症で、三大合併症と呼ばれています。 大血管合併症は、動脈硬化に由来するものです。糖尿病は動脈硬化の危険因子の一つであり、高血圧や脂質異常症、肥満などと相まって、動脈硬化を促進します。 結果、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の引き金となります。 さらに、糖尿病で血糖コントロールの悪い人は、肺炎、腎盂腎炎、壊疽などのさまざまな感染症にもかかりやすくなります。 また、糖尿病の領域には至らなくとも、境界域にある人も合併症には要注意です。とくに食後2時間血糖値(ブドウ糖負荷試験)が境界域にある人(IGT=耐糖能異常)は、動脈硬化が進みやすく、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。